铺就中国轨道

2018-12-20朱泽蓝

朱泽蓝

1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星东方红一号发射成功。当人们陶醉于胜利的喜悦之时,27岁的李济生异乎寻常的冷静。庆功大会上,他端着当时测控部为每一名科技人员准备的饺子,但感觉难以下咽,一位老专家的问话萦绕耳际:“咱们的卫星虽然上天了,轨道也计算出来了,但你知道轨道精度是多少吗?”

当时,限于技术和装备水平,只是要求测控系统计算出卫星运行轨道,对轨道精度没有提出要求。

李济生把目光投向了茫茫太空。早在一年前,美国的“阿波罗”飞船已经登上了月球。60年代末,发达国家已将各种应用类型的上百颗卫星送上了太空。人家的卫星轨道确定精度已经达到百米级,也就是说,地面计算的理论轨道与卫星在空间运行的实际轨道之间的误差,不超过100米。而刚刚起步的中国航天测控,此时连“定轨精度”的概念都没有。

仰望太空,李济生心情沉重,不知道定轨精度,就无法验证轨道计算的正确性;没有精确的轨道数据,就无法对卫星进行有效的控制。如果不能建立一套精确计算卫星在太空运行轨道的方案,刚刚起步的中国航天事业就难以向前发展。

一个强烈的愿望,在李济生心里萌生:一定要制定出中国卫星的精密轨道计算方案!

从零起步,李济生踏上了追求中国卫星轨道精度的漫漫之路。国内没有精密定轨的先例可循,李济生只能摸着石头过河。

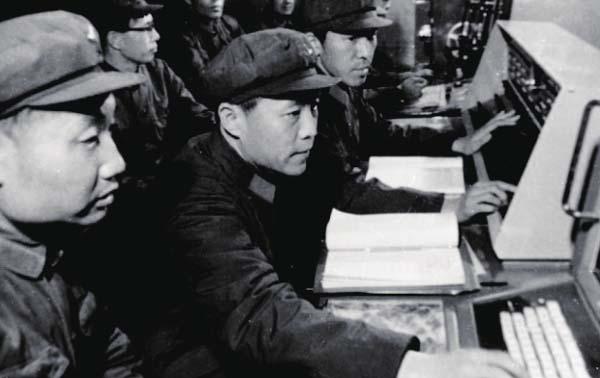

他从东方红一号卫星轨道数据着手,设想了一个个轨道鉴定方法,又一个个地自我否定。那些时日,戈壁滩上那间简陋的工房里,灯光几乎每天都亮到深夜,推导公式、编制软件、分析计算结果,李济生苦苦寻找确定轨道精度的方法。

一年攻关,李济生在“0”和“1”的海洋中求索,我们无法描绘出那是怎样的一种煎熬。一天,一个新的想法闪过他的脑海:能不能借用推算卫星周期误差的方法,来判断轨道误差呢?经过反复计算和论证,他开发出了用卫星轨道“预报误差”的方法来确定轨道的精度。用这种方法测定的轨道精度大约为2~5公里,我国卫星定轨的精度首次有了数量概念。

此后的几年里,李济生忘我地搜寻国内一切能找到的相关书籍,深钻细研,利用出差机会四处拜师求教,结合每一次发射任务分析累计资料。

1975年,我国成功发射了第一颗返回式卫星,测控观察发现,卫星近地点高度在逐渐升高。而从理论分析,卫星受到大气阻力的影响,轨道近地点高度应该是逐渐下降。

为什么会升高?“一定是李济生的轨道计算出了问题。”有人这样议论。

是这样吗?李济生一头扎进这个谜团里。当时卫星测控中心还设在一座大山里,为获取足够数据和理论依据,李济生从北京到南京,再辗转上海,资料数据收集了一大堆。他借助一台手摇计算机,开始了不分昼夜的计算。

几个月后,谜团解开了。卫星轨道出现反常,是卫星姿态控制的喷气管产生的姿控力所致。由于只有0.7克的作用力,人们在设计时忽略了它。然而,就是这轻微的作用力,却使卫星轨道近地点每天升高300多米!

找到症结,李济生没有就此罢手。他又开发出了“按交点周期积分法”的卫星定轨方案,使我国的卫星定轨精度达到了1公里。

然而,李济生没有沉浸在成功的喜悦里。因为,这一卫星定轨精度还是远远落后于美、苏两个航天强国。他又给自己提出新的奋斗目标,要把卫星定轨精度提高到百米量级。

李济生知道,日月引力、大气阻力、太阳辐射压力以及地球引力等各种“摄动力”,都会对卫星运行轨道产生影响。要把卫星定轨精度提高到百米量级,就必须在弄清和解决各种“摄动力”对卫星的影响上下功夫。

李济生回到南京大学向专家教授求教。经过几个月的刻苦攻关,他不仅对“摄动力”有了深入的认识,而且针对各种“摄动力”对卫星轨道的影响,一一建立了动力学模型。1983年,他终于研究出名为“微分轨道改进和摄动星历表计算”的定轨方案,使卫星定轨精度达到了200米,接近了世界先进水平。

从20世纪70年代到80年代的10年时间里,李济生相继建立了轨道计算解析法、“三轴稳定卫星姿控动力对卫星轨道摄动”的动力学模型,研究开发了新的卫星定轨系统。

到20世纪80年代中期,经过李济生和同事们的努力,我国的卫星定轨精度逐渐从公里级提高到500米、200米、100米级,卫星定轨精度不仅满足了当时国内卫星发射测控任务的需要,而且为我国航天事业发展奠定了坚实的轨道基础。

随着世界航天科技的飞速发展,李济生的目光又盯上了更远的目标。当得知美国的卫星定轨精度已经达到米级的消息后,他坐不住了。

李济生把求学的目光投向了世界航天发达国家,发誓要把中国的精密定轨技术搞上去。1984年,李济生终于跨进美国得克萨斯大学的空间实验室。在这里,李济生仿佛走进了知识迷宫。

一天,李济生与一位国内同行邂逅校园。那位同行问:“你准备选修什么?”李济生答:“精密定轨。”对方满含关切地劝说:“这个专业三五年都学不出名堂来,到时没有论文,拿不到学位,回到国内谁承认你?”对此,李济生只是憨厚一笑。

在进修的两年里,李济生与枯燥的阿拉伯数字日夜相伴,忘记了星期天、节假日,无暇光顾异国风情,甚至连封家信也顾不上写。两年时间,李济生掌握了别人至少用4年时间才能掌握的知识。导师发现了这个东方巨人的巨大潜能,热情地劝他“留在这里工作吧!”李济生当即婉言谢绝:我是中国人,我的事业在中国。

回国后,李济生带领课题组研制开发新的精密定轨软件。为了集中精力,他主動辞去了软件室副主任的职务,带着两个年轻人,一干就是4年多。

1991年,新的精密定轨方案在我国发射的新型卫星上获得成功,卫星定轨精度从百米提高到十米量级,如果装备先进的测轨设备,还可以达到1米。

1993年,中国科学院、国防科工委、航天工业总公司联合对这一成果进行国家级鉴定,一致认为,这项成果建立了我国卫星测控精密定轨系统,技术水平处于国内领先地位,并达到了国际先进水平。

当时这项最新的成果,为我国“神舟”无人飞船发射试验中的轨道确定,奠定了重要的技术基础,为以后我国载人航天事业乃至如今的太空作战也奠定了扎实基础。

李济生还对几十年的实践经验,进行了系统梳理总结,出版了《人造地球卫星精密轨道确定》一书。这本书系统讲述了精密轨道确定的原理、方法和全部动力学模型,反映了当时这个领域最新成果和发展趋势,是我国第一部卫星定轨理论和实践相结合的专著。