贝纳尔多·贝托鲁奇:回到生命的起点

2018-12-19宋诗婷

宋诗婷

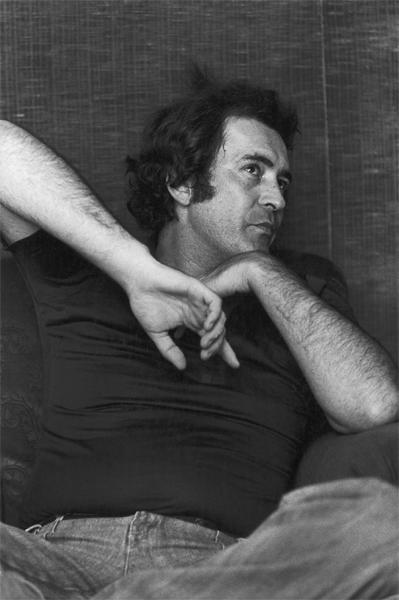

意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇

成为导演

艺术家的晚年总会走向两个极端,要么过分厚重,比如探讨历史和哲学,要么趋于轻盈,回溯青春或者为自己建一座精神庇护所。

意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇显然是后者。八年前,因背疾早早处于半隐退状态的贝托鲁奇完成了自己的遗作《我和你》。那是一部献给忧郁少年的浪漫电影,14岁的男孩洛伦佐厌倦了父母和同学,他翘掉学校组织的滑雪活动,囤了一大堆零食、书、音乐和游戏,躲进了自家脏乱、逼仄的地下室,打算在那独享孤独。同父异母的姐姐奥利维亚却意外出现,这个正在戒毒的向往艺术的女孩加入了洛伦佐,两人共处一周,经历了一段像姐弟、像朋友,也像情侣的情感。最后,两个只想活在自己世界里的年轻人互相鼓励,打算换个角度重新看看这个世界。

在一个封闭空间里,经历一段隐秘的情感或自我探索,贝托鲁奇似乎独爱这种形式。《我和你》是浪漫的,像是这位艺术生涯屡遭政治和伦理质疑的导演与世界最后的和解。与《我和你》中的温柔相比,前一部作品《戏梦巴黎》依然有挥之不去的浪漫,但更残酷,其中涉及的政治、情欲、迷影、禁忌之爱和弑父情结,几乎是贝托鲁奇终其一生都反复在自己作品中探讨的议题。

《戏梦巴黎》或许是贝托鲁奇的电影中最具自传色彩的。孪生姐弟伊莎贝拉和雷奥生于知识分子家庭,父亲是位有名气的诗人。贝托鲁奇也有类似的家庭背景,上世纪40年代,他出生在意大利帕尔马一个知识分子家庭,父亲阿蒂利奥是诗人,也是电影评论家,他创办的电影俱乐部是意大利最早的观影团体之一。

《戏梦巴黎》里的雷奥在饭桌上痛斥父亲的虚假、无趣和集权,恨不得杀了他,或者把他扔去乡下劳动改造。男孩总是在与父亲抗争,同时不自觉地模仿他,雷奥热爱电影和文学,现实生活中,贝托鲁奇走上艺术这条路也是从写诗开始的。22岁,他发表了诗集《对神秘的探求》,并得到了举足轻重的“维阿雷齐奖”。

但几乎是在得到肯定的那一刻,贝托鲁奇就警惕地放弃了文学这条路,他转头去研究拍电影。这段迷影日子在《戏梦巴黎》里也能找到踪迹,姐弟俩和捡来的朋友美国人马休都疯狂地热爱电影,法国电影资料馆是他们心中的艺术殿堂,他们模仿电影里的情节互相打赌、调情,甚至在卢浮宫里狂奔。这段浪漫的小团体生活似乎在呼应贝托鲁奇追随法国新浪潮导演们的那段时光,《戏梦巴黎》呈现的法国“五月风暴”前的那段日子,贝托鲁奇的确经常与法国新浪潮旗手让·吕克·戈达尔混在一起。

不仅从法国新浪潮导演的电影中汲取灵感,贝托鲁奇丢下诗歌后,还早早为自己找到了新“父亲”——同为作家出身的导演帕索里尼。他成了帕索里尼的副导演,协助后者完成了电影《乞丐》的拍摄。贝托鲁奇的导演生涯也是在帕索里尼的支持下开始的,处女作《革命之前》里的人物、故事和“新现实主义”风格都有帕索里尼的影子。

性与政治

说起来,贝托鲁奇艺术生涯的幸与不幸都与他出生的时代有关。上世纪60年代初,意大利新现实主义早已成熟,艺术风格基本定型,当时面临的问题是如何将电影议题从“二战”后的物质贫乏转向经济复苏后的精神贫乏。而影响贝托鲁奇的另一流派法国“新浪潮”导演们也几乎完成了自己的代表作,他能做的只是追随他们并尽可能地加入点新观念。

因此,尽管贝托鲁奇与戈达尔、安东尼奥尼等伟大的導演一样被称为“大师”,但他在欧洲电影导演中也不过是二流大师,他没能像戈达尔、安东尼奥尼等一流大师一样开创自己独特的电影美学,只是站在意大利新现实主义和法国“新浪潮”前辈的肩膀上,成了那个承前启后的人。

但和前辈们相比,贝托鲁奇的作品更通俗,题材也更讨巧,这或许是他的电影能在世界范围内流传更广的原因所在。

就像刚刚提到的,性与政治,以及俄狄浦斯式的弑父情结,这是贝托鲁奇赢得受众的三大法宝。在赢得意大利普通观众之前,他先用这三个法宝捕获了法国人、美国人和中国人。

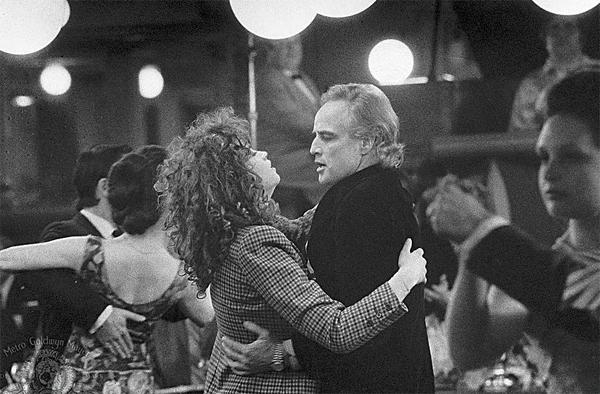

电影《巴黎最后的探戈》剧照

贝托鲁奇的代表作《1900》和《巴黎最后的探戈》率先帮他打开了法国和美国市场,而在当时,这两部电影都曾在意大利和部分欧洲国家遭到禁映。两部电影,前者政治里掺杂情欲,后者用情欲来逃避政治。在中国观众眼中,《末代皇帝》是史诗般的作品,事实上,《1900》所呈现的人物命运和阶级斗争更有史诗意味。电影主角是意大利北部两个同年同月同日生的孩子,一个是农场主的公子,另一个是贫农家的儿子,两人从小建立了友谊。但经历了“一战”“二战”两次利益和权力的重新分配,两个人的矛盾越发不可调和,导演用两人半个多世纪的交往和转变,来呈现意大利的阶级分化史。

作为一个曾经天真的意大利共产党,贝托鲁奇向来热衷于在自己的电影里探讨政治,《1900》里很直接,《巴黎最后的探戈》里很隐晦。两个偶然相遇的男女,在巴黎一所公寓里幽会,在那里他们没有姓名,没有过去,也没有未来,他们抛弃了所有社会性的一面,用动物的本能来相爱和做爱。《巴黎最后的探戈》创作于上世纪70年代初,因“五月风暴”而赌气加入意大利共产党的贝托鲁奇当时相当愤怒,《巴黎最后的探戈》里那栋充满情欲的房子像是他逃避政治和做社会实验的庇护所。

《巴黎最后的探戈》也曾在欧洲引起巨大争议,不是因为其中的政治隐喻,而是它用情欲搭建了一座精神废墟,人物裸露的身体和颓废的状态让观众和当局觉得受到了冒犯。但向来先锋法国人和当时高举自由主义大旗的美国人不在乎,他们被马兰·白兰度和玛利亚·施耐德的身体和演技吸引,也津津乐道于贝托鲁奇的空间、光影美学,电影在这两个国家收获好评,甚至还打破了当时美国的外语片票房纪录。

不仅在这两部电影,以及中国观众最熟悉的《末代皇帝》里,即便在晚期回溯青春的作品里,贝托鲁奇还在执着地触碰政治。或许是因为出身自知识分子家庭,成长环境优渥,和那些意大利新现实主义前辈比,贝托鲁奇对政治的理解和想象总是浪漫化的,这是优点,也是缺点,浪漫主义倾向让他的政治探讨有煽动性,有情绪上的感染力,但也不够深刻和思辨。

用学者戴锦华的一段话来评价贝托鲁奇电影中的撕裂尤为恰当:“他永远会在情欲中躁动, 在罪孽感中沉沦, 同时又在与神辩白式赎救中浮起。不同于费里尼市井艺术家式的狂放, 贝尔托卢奇的世界井不具有那种放荡不羁的魅力, 他的堕落之旅, 永远会因太多的思想、太多的禁忌而流于摇荡与悬浮。他永远会向往着旧世界的豪华与温雅, 却永远因太多的对社会的关注而羁于现实,同时,又永远会厌弃这个浑浊、丑恶的现实, 从而使自己陷于拔着自己头发离开地球的悲喜剧式的境地。”

和探讨政治相比,贝托鲁奇电影里的情欲更上乘一些,可以说他是欧洲第二流的电影大师,但在情欲戏上,贝托鲁奇的艺术水准是一流的。在这方面,他为影史贡献了很多经典镜头,无论是《巴黎最后的探戈》里备受争议的黄油性侵场面、《同流者》中两个女人的暧昧互动、《末代皇帝》里被单下的嬉戏,还是晚期作品《戏梦巴黎》里的“断臂维纳斯”,贝托鲁奇在情欲场面和电影美术、摄影上的想象力能给观众带来极大的视听愉悦,这也是他的作品能在普通观众中流通的原因所在。

中国与《末代皇帝》

在中国,提起意大利电影大师,更多人愿意讨论费里尼或安东尼奥尼,但中国观众看得最多的却是拍出《天堂电影院》的朱塞佩·托纳多雷和《末代皇帝》的贝托鲁奇。这再次印证了,一流大师都是高处不胜寒的,只有二流大师才是真正供养大众精神世界的那群人。

中国观众为什么怀念贝托鲁奇?因为他用西方视角的《末代皇帝》讲述了一段最重要的中国近现代史,并把它带上了奥斯卡的领奖台。

对于共产主义者贝托鲁奇来说,中国之行似乎比《末代皇帝》带来的艺术成就重要,因为从他个人的电影创作来看,《末代皇帝》是中晚期的作品,精致有余,却有太多不可避免的自我重复,但他在中国拍电影的那三年,是国内最自由开放的几年,他见证了那段历史。

而对于中国人,《末代皇帝》和贝托鲁奇都太重要了。包括娄烨、王家卫在内的一批导演都曾受到这位意大利导演的启发,《末代皇帝》这部电影本身也为中国观众和电影从业者提供了一个有启发的方法论,在那之前,我们并不知道如何用个人化的视角来讲述复杂的历史。除此之外,大众怀念贝托鲁奇,也是在怀念上世纪80年代那个自由浪漫的时代。

的确,在那个还没有电影商业化的时代,《末代皇帝》能拍摄完成简直就是个奇迹。它是唯一一部被允許在故宫内拍摄的外国电影,拍摄历时三年,共有近两万人次群众演员参与拍摄,现场工作人员近300,光是翻译就有32人。当时的文化部副部长英若诚还在电影中出演了角色,这后来也被传为佳话。

事实上,《末代皇帝》刚上映时,国内观众的反馈并不像今天这么好。很多史学家站出来,有理有据地指责电影中从历史事件到服装、道具等各个方面与史实不符,也有知识分子认为,电影中很多内容和拍摄手法都有猎奇,甚至丑化中国人的倾向。

贝托鲁奇自己都说,在他眼中,《末代皇帝》是歌剧,彻底的西方视角,他在电影里强化了慈禧太后、太监等很多角色的符号价值,也把很多场景拍得像他的多数作品一样形式化。尽管采访了上百人,做了大量调研,但他也没想把这电影拍成当时中国人认为的那种历史片,他想讲的还是溥仪那个个体,他对人物命运的关注凌驾于宏大的历史。

电影的艺术价值随时间发酵,今天,中国观众不再纠结于《末代皇帝》的史实和视角,大家更关注电影人性化的那一面,比如,登基大典上小溥仪溜号抓蝈蝈、青年溥仪内心的躁动,或者时代剧变带给这位末代皇帝精神上的禁锢感。

电影结尾,经历了一轮轮政治变迁,末代皇帝溥仪买票回到了自己曾经的家,他从龙椅下掏出登基时藏在那的蝈蝈笼。

这种回到过去的处理方式常常出现在贝托鲁奇的电影中。在《1900》的结尾,两个曾经的小伙伴再次相见,他们用拐杖打来打去,正像童年时在一起的玩耍和赌气。《爱的困惑》《遮蔽的天空》《偷香》等电影也都是他弗洛伊德式的探索,寻找的是精神的归途。

回顾贝托鲁奇的电影生涯,就像一场他所迷恋的弗洛伊德式生命之旅,从自我探索到与外部世界碰撞,最后再回到青春和童年寻找出路。

遗作《我和你》里的经典台词适合今天的他:“你要去哪,寂寞的男孩?黑夜,还是无边的大海?或许我可以借你肩膀游泳。谢谢你的好意,今晚我只想去死。”