浙江省生态经济地区生态环境评价及应对策略

2018-12-19倪毅王琳丁菡

文 /倪毅 王琳 丁菡

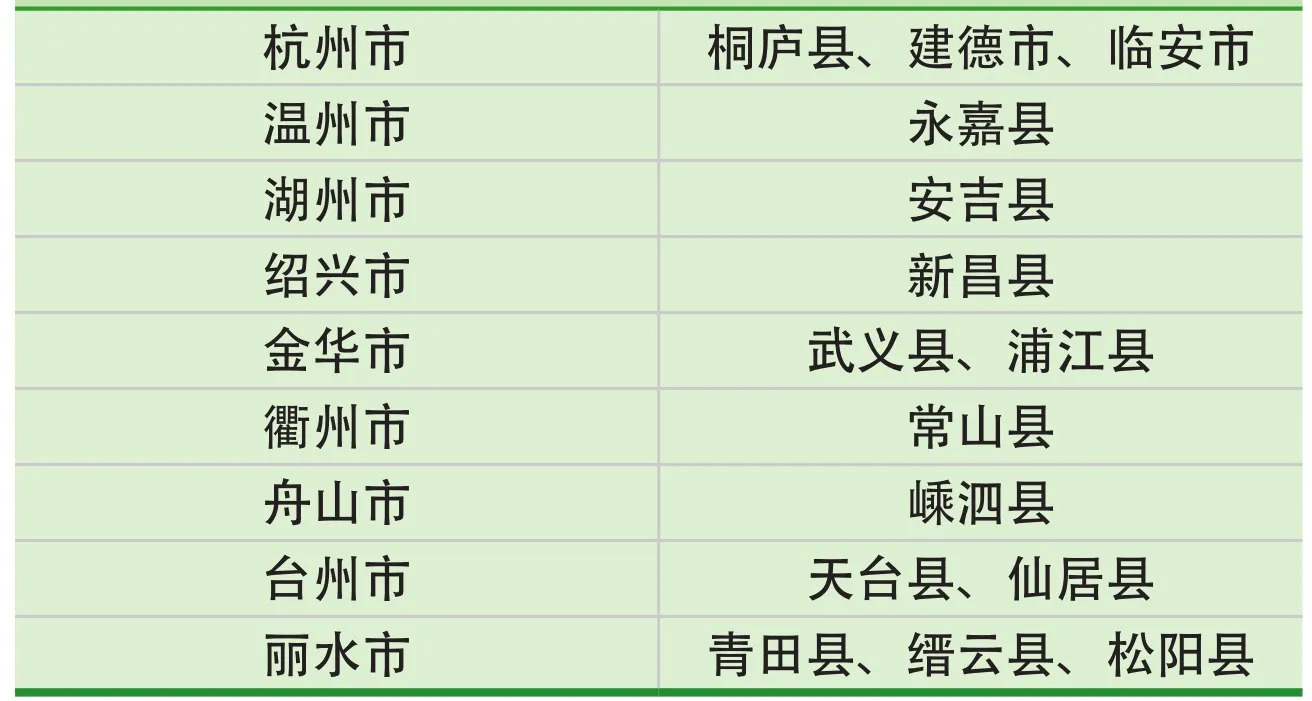

依据《浙江省主体功能区规划》,浙江省限制开发区域分为重点生态功能区、生态经济地区和农产品主产区,其中生态经济地区共15个县级行政单元,包括浙西山地丘陵生态经济地区、浙南山地丘陵经济地区、浙中浙东丘陵生态经济地区以及浙东海岛生态经济地区,总面积约41674平方公里,占全省国土面积40.94%。作为兼具保护与适宜开发的特殊区域,在全省经济社会转型发展和生态重要性不断提升的背景下,其主导功能定位逐渐显现出其的两难性,一方面,作为限制开发区域,具有较高的生态重要性,在全省生态环境保障和全省生态安全格局打造上承担着重要的责任,更适合于作为重点生态功能区的候补区域,弥补现有重点生态功能区在保障全省生态安全功能上的不足;另一方面,作为可适度集聚人口和发展适宜产业的区域,在发展过程中很容易过于重经济而轻生态,从而造成其生态服务功能的下降和退化,进而影响省域整体的保护和开发格局。因此,对生态经济地区的县市进行生态环境现状评价,以此作为各地差异化开发和保护的重要依据,并提出优化调整主体功能定位的建议,对于优化浙江全省主体功能区布局,更大程度发挥主体功能区的作用形势迫切且意义重大。

一、生态经济地区现状问题及评价意义

1.有利于改善生态经济地区的传统空间开发模式,促进区域协调发展

实施主体功能区规划以来,浙江省不断探索空间开发规律,形成了一定成效。例如开化、淳安等重点生态功能区环境保护成效显著,生态经济蓬勃发展。但存在的问题也不容忽视,部分生态经济地区作为准生态保护地区,还难以较好地衡量保护和开发的权重,肆意开发造成资源短缺、环境污染等问题仍不同程度存在,生产空间配套偏多,生态空间保护偏少,传统的开发理念和模式已经影响了资源承载和环境容纳能力。开展生态经济地区现状评价并提出相应的对策建议,有利于推动那些有生态保障要求的地区及时转变超强度开发行为,更好地强化绿色发展理念,真正建立起生态保护和生态服务的主体功能,因地制宜地引导人口适度集聚、产业良性发展,切实促进生产要素空间优化配置和跨区域合理流动,为规范不同功能区域的空间开发秩序奠定基础。

表1 生态经济地区名单

2.有利于弥补现有重点生态功能区的局限性,增强生态服务功能

从浙江省的空间资源禀赋看,生态环境总体较好,树种资源丰富,野生动物种类繁多,森林覆盖率等主要指标居全国前列。浙西南浙西北丘陵山区与浙东近海海域两大生态屏障地位突出,中部区域的生产和生活功能则较为完善。按照现行的主体功能区规划,省级重点生态功能区主要分布在浙西南片区,而中部和东部部分区域基本为生态经济地区。这两类功能区都属于限制开发区,但在保护和管控上有一定的差异。从近些年规划实施情况看,省域空间格局产生了一些新的调整需求。一方面,生态保护的重要性不断提升,在全省加快建设全国生态文明示范区和美丽中国先行区的过程中,要求努力开辟“两山”、“两美”的新境界,对于优质生态空间和生态环境的保障需求不断上升,重点生态功能区的支撑性作用以及现有重点生态功能区局限性进一步凸显。另一方面,生态经济地区作为准生态保护区域,由于开发强度的提升等因素,容易导致生态功能下降和退化,影响省域整体的保护和开发格局。开展生态经济地区现状评价并提出相应的对策建议,能够及时修正省域空间格局,把空间开发的着力点放在调整和优化空间结构上,保护好生态主导功能,实现有限的国土资源可持续利用。

3.有利于增强主体功能区的科学调控、提升环境管理水平

现行的主体功能区规划为涉及国土空间开发的各项政策及制度安排搭建了基础平台,不同功能定位的区域配套实施了差别化的政策体系和绩效评价体系。但部分生态经济地区虽具有重要生态功能,由于主体功能定位差异导致政策导向和发展理念偏差,生态污染和资源环境承载力有所下降,亟需作出调整。开展生态经济地区现状评价并提出相应的对策建议,是优化实施主体功能区战略的重要内容,有利于因地制宜地实施科学的生态环境管控体系,能够为差别化区域环境政策和绩效评价等细化空间调控政策提供基础。通过科学评价生态经济地区的生态环境现状,能够大大增强生态保护和管控政策的针对性和有效性,为各类政策配套提供一个更为公平、更为适宜的实施平台。

表2 生态经济地区分类

二、生态经济地区生态环境现状及分类

在科学研判浙江省生态环境保护类型和需求的基础上,以完善整体生态安全格局、提高生态服务功能为目标,选取生态重要性、生态敏感性和生态约束性三大类指标,对现有生态经济地区的生态环境功能进行评价研究,根据评价结果,全省生态经济地区可分为四大类型:

1.生态敏感性地区

包括绍兴市的新昌县,位于浙东丘陵地区,该区域的地质灾害及水土流失等生态脆弱地区面积较大,危害程度较高,分布较为集中,因此其生态环境相对较为脆弱,需要进行及时的生态治理,以防对全省及地方生态安全造成威胁。

2.生态重要性地区

包括金华市的浦江县,位于浙中丘陵地区,该区域自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态公益林、饮用水源保护区等各类法定的保护区域面积较大且分布较为集中,具有较强的水源涵养、土壤保持、生物多样性维护等功能,对于维护全省生态安全格局具有支撑性作用。

3.兼具生态重要性和敏感性地区

包括温州市的永嘉县,杭州市的桐庐县、建德市、临安市,湖州市的安吉县,金华市的武义县,衢州市的常山县和丽水市的缙云县,台州市的天台县、仙居县和丽水市的青田县、松阳县,主要位于浙西、浙中山地丘陵地区,该类地区各类生态功能区域和生态脆弱区域均较为集中。

4.兼具生态重要性和约束性地区

包括舟山市的嵊泗县,该地区位于浙东海岛地区,具有重要的生态服务功能,同时作为海岛县,淡水资源相对紧缺直接造成其环境承载力(主要为水资源承载力)存在极度超载状况。

三、基于现状生态环境的相关策略

基于生态经济地区现状生态环境状况及分类,结合浙江省生态空间格局,提出三个应对策略,以期维持全省生态平衡、保障全省生态安全、促进社会和经济持续发展。

1.将生态经济地区纳入重点生态功能区监管范围,实行更为严格的生态管控措施

根据生态重要性和生态敏感性指标评价结果,15个县市有12个县市兼具较高的生态重要性和敏感性,1个县兼具较高的生态重要性和约束性,还有两个县分别具有较高的生态重要性或敏感性,基于现有浙江省重点生态功能区范围已不适应全省生态功能重要性分布格局,亟须进行重点生态功能区扩围调整的背景,本文建议将生态经济地区纳入全省重点生态功能区的管控范围,进一步加大对现有生态环境的维护和修复,实行更为严格的生态管控措施:首先严格控制开发强度,逐步减少各类建设和开发活动占用的国土空间,实现点状集聚开发,加强生态环境被破坏的国土空间修复,尽可能减少对生态系统的影响和破坏,腾出更多的空间用于保障生态系统的良性循环;其次应加强生态红线管控,大力推进“多规合一”,划定生态保护红线,严格执行生态红线管控措施,建立完善分级分类管制体系。

2.实行差异化的生态环境维护和治理措施,有效保障全省生态安全格局

基于评价结果,各类县市应实行差异化的生态治理措施,其中:第一类县市注重加强脆弱地区的生态修复,突出水土流失、地质灾害等问题的防治;第二类县市应着重维护各类功能区的生态特异性,增强各类保护区、森林、湿地的水源涵养、土壤保护、生物多样性保护等功能,科学合理开发生态旅游等产业;第三类县市应同时兼顾生态服务功能和生态脆弱地区的维护,在合理开发生态功能区的同时应避让生态脆弱区域;第四类县市在增强各类保护区、森林、湿地的水源涵养、土壤保护、生物多样性保护等功能,科学合理开发生态旅游等产业的同时,加强工业、农业和生活污染排放的控制、治理,加大水环境保护力度,积极开发使用海水淡化技术。

3.优化现有的配套政策内容和绩效评价体系,促进形成更为科学合理的发展激励机制

首先,执行主体功能区差别化绩效评价考核,调整完善重点生态功能区(包括纳入重点生态功能区管控的生态经济地区)以生态保护优先的考核指标体系,重点考核生态环境质量、社会民生保障、发展质量效益等指标,减轻地方经济发展考核压力。其次,调整财政政策,加大对重点生态地区的财政转移支付力度,加快建立按生态贡献程度确定资金转移支付比例机制;建立生态补偿机制,创建森林和湿地生态效益补偿基金制度、水资源和水土保持生态补偿机制、矿山环境治理和废弃矿山生态修复机制,制定生态补偿标准,落实省市县三级联动协调机制,地区间横向生态保护补偿机制,推动生态保护区域共建共享。第三,完善产业政策,实行最严格的产业准入标准,加快编制重点生态功能区《产业准入负面清单》;建立产业退出和转移机制,采取设备折旧补贴、设备贷款担保、迁移补贴、土地置换、设立援助基金、生态补偿以及“产业飞地”等措施,对从衰退产业或严重过剩行业中退出的困难企业给予补贴,促进其平稳退出,加快形成符合主体功能定位的产业结构。