人工股骨头置换治疗老年股骨颈骨折—骨水泥与非骨水泥型假体的比较

2018-12-19陈瀛杨雨润刘守尧孙伟杨欢陈星佐林朋

陈瀛 杨雨润 刘守尧 孙伟 杨欢 陈星佐 林朋*

1.中日友好医院骨科三部,北京 100029 2.中日友好医院中医外科,北京 100029 3.中日友好医院骨科一部,北京 100029

随着人口老龄化程度的日益加重,骨质疏松成为影响人类健康的重大问题,该病是以骨量减少、骨微结构破坏为特征,易致骨脆性增加、骨折风险增高的一种全身性、代谢性骨病,多见于老年人群,骨质疏松患病率多,而此类人群运动协调力下降,故髋部骨折的发生率高。骨折后卧床时间长,极易导致严重并发症,死亡率很高。临床实践中对于移位明显的股骨颈骨折,通常采用髋关节置换术,这一点已达成广泛共识。有研究认为对于严重骨质疏松、髓腔增宽的老年患者,推荐使用骨水泥型假体,该类型假体可获得较早的初始稳定性,更早、更快地恢复功能、缓解疼痛。相比非骨水泥型假体,发生假体周围骨折的风险更小[1]。但也有研究认为骨水泥型假体存在较高的术中风险等[2]。故关于使用骨水泥或非骨水泥型股骨柄一直存在争议。笔者回顾了本机构近3年65岁以上新鲜股骨颈骨折实施人工股骨头置换的病例共221例,通过对比研究两者的异同性,为将来老年股骨颈骨折的治疗方案,尤其是股骨柄类型的选择提供指导。

1 材料和方法

1.1 一般资料

本研究共纳入2013年1月至2016年1月就诊于中日友好医院创伤骨科的65岁以上的新鲜移位型股骨颈骨折(Garden III或IV型)病例221例,均为跌倒等低能量损伤所致,既往无同侧髋关节疼痛或骨折病史,伤前具有独立或借助辅助工具行走能力。排除标准包括病理性骨折、类风湿关节炎或骨关节炎患者,严重内科疾病无法行人工关节置换的患者。

1.2 研究方法

手术及围手术期处理:所有病例手术均由同一组医师完成,均采用髋关节后外侧入路,根据术前X线片、术中试模及骨质情况等决定使用骨水泥或非骨水泥假体,假体均为施乐辉公司产品。术前30 min常规使用抗生素1次,术后24 h内预防性使用抗生素。术后第一天开始使用低分子肝素预防血栓。麻醉方式采用全麻或腰硬联合麻醉。术中使用自体血回收装置,根据术前评估、术中出血量等决定是否输异体血。术后穿防血栓弹力袜,第二天开始下肢肌力训练,视肌力及全身恢复情况开始扶双拐下地,根据自身能力及舒适度逐渐负重行走,4周后允许弃拐。术后3个月内由一名康复科医师随访指导。

数据处理:由同组一名住院医师进行随访,随访方式为门诊复诊、电话及邮件等。随访时间为1、3、6、12个月。随访的终止点为1年,记录髋部相关并发症包括感染、脱位、假体周围骨折、翻修及死亡等。记录患者性别、年龄、骨折类型、手术时间、术中出血量、输血量、假体植入时血压心率变化情况,术后下地及负重行走时间、Harris功能评分、EQ-5D评分及并发症情况等。

1.3 统计学处理

采用SPSS21.0统计学软件进行数据录入及分析。两组患者的各项计数资料的比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

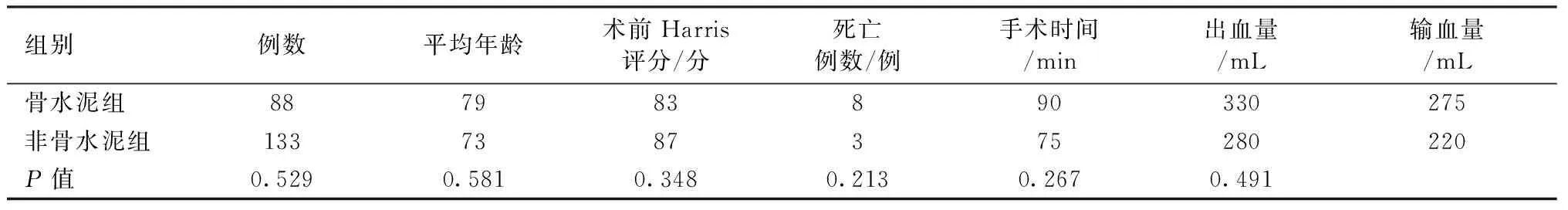

符合纳入标准及排除标准共221例,随访丢失9例,共完成随访201例,随访时间为12.5~18个月。其中男54例,女147例,年龄65~92岁,平均年龄74.6±5.2岁。骨折类型Garden III型38例,Garden IV型163例。采用骨水泥假体88例,平均年龄79.0±3.6岁,非骨水泥组为113例,平均年龄73.0±4.7岁。两组比较,年龄、性别、骨折类型差异均没有统计学意义。术中失血量、输血量无差异,手术时间骨水泥组较非骨水泥组长21 min,差异均无统计学意义(表1)。

表1 一般资料Table 1 The general data

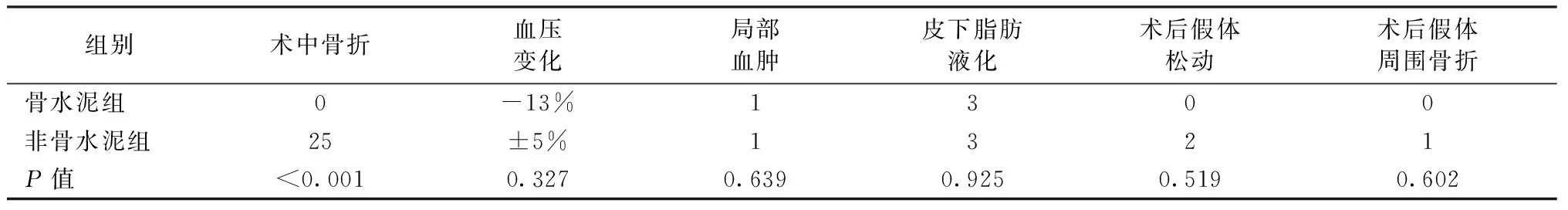

有11例患者于术后1年内死亡,其中骨水泥组8例,非骨水泥组3例,死亡原因如下:脑梗塞、肾功能衰竭、食管癌各1例、坠积性肺炎2例、心肌梗塞2例、肺栓塞4例。术中假体植入时血压心率变化骨水泥组降低13%,非骨水泥组为±5%,差异无统计学意义。术中非骨水泥组发生2例股骨干骨折,一期行钢板固定,18例股骨近端皮质劈裂,5例大粗隆骨折,均行钢丝捆扎固定。骨水泥组无术中骨折病例,P<0.01。两组均无深部感染病例,各1例出现术后局部血肿,3例皮下脂肪液化。非骨水泥组有2例于6个月内发生假体松动下沉,但均可生活自理,未行翻修手术。1例于3个月内发生2次脱位,经保守治疗后未再脱位。非骨水泥组有1例于术后1个月因跌倒发生假体周围骨折(Vancover B1型),再次行切开复位钢板内固定术;骨水泥组无术后假体周围骨折发生(表2、图1)。

表2 并发症Table 2 Complications

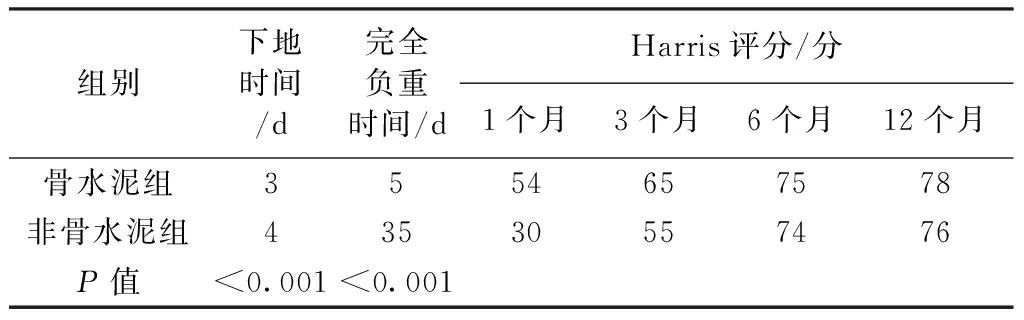

术后下地时间无差异,完全负重时间骨水泥组较非骨水泥组差异有统计学意义,P<0.01。术后1、3、6、12个月的Harris评分差异无统计学意义,虽然非骨水泥组的术后髋部及下肢疼痛评分在1个月时较骨水泥组为高,但差异无统计学意义,6个月后基本相等(表3)。

表3 功能评价Table 3 The functional assessment

图1 骨质疏松患者手术治疗Fig.1 Surgical treatment of osteoporotic fracturesA:女性,70岁,搬重物导致双侧股骨颈骨折;B:术中右侧股骨干骨折,一期行钢板固定;C:对侧改为水泥型假体。 A:Female, 70 years old, bilateral femoral neck fracture caused by weight lifting;B: intraoperative fracture of the right femoral shaft, fixed with plate. C: change the opposite side to cement type prosthesis.

3 讨论

随着世界人口的老龄化,骨质疏松症已成为日益突出的问题,该疾病为一种系统性疾病,可导致骨质进行性脱钙和骨结构异常,患者在轻微外力作用下即可能发生骨折,由骨质疏松引起的股骨颈骨折日益增多。流行病学调查数据表明,预计到2050年全球因骨质疏松症继发髋部骨折的患者将达到600万,亚洲人发病率约占全球总发病率的一半。髋部骨折传统的治疗方法主要包括卧床制动、镇痛等,极易导致骨质进一步丢失造成骨质疏松,并发或加重内科疾病,形成恶性循环,最终因心血管疾病、糖尿病、肺炎等导致死亡。因此,老年股骨颈骨折患者面临的主要风险并不是骨折本身,而是由于卧床引起的并发症或内科疾病恶化所致的死亡。其治疗关键是尽快手术稳定骨折,早期负重活动,减少卧床所致并发症,以降低死亡率。

对于移位较明显的老年Garden III和IV型骨折,双极人工股骨头置换是较为成熟并广泛应用的治疗方法。而对于假体柄类型的选择,骨水泥与非骨水泥的使用存在着较多争议。在此笔者回顾了本机构近几年的人工股骨头置换病例,对两种不同类型的假体使用结果进行总结,拟为将来的假体选择提供一定的依据。

3.1 死亡率的分析

本组病例有11例于术后1年内死亡,死亡原因如下:脑梗塞、肾功能衰竭、食管癌各1例、坠积性肺炎2例、心肌梗塞2例、肺栓塞4例。死亡病例平均手术年龄81岁,术前均合并有不同种类的伴随疾病,如高血压、糖尿病或者冠心病等。其中3例为非骨水泥型柄,8例为骨水泥型柄,因死亡病例数量过少,无法进行统计学比较。有资料显示,老年髋部骨折1年内的死亡率甚至可以达到30%,致死原因多为卧床导致的坠积性肺炎、心力衰竭等。而骨水泥型假体的术后24 h死亡率较非骨水泥型假体高,考虑与骨水泥植入综合征有关[4-7]。本机构对围手术期工作甚为重视,在良好的术前检查与伴随疾病调整,麻醉科与ICU的积极配合下,加之本组病例术前EQ-5D评分显示基本都能生活自理,身体基础条件较好,这些处理均与本组患者的死亡率较低有关。随着病例总数的增加,将来可以对术前EQ-5D评分及假体类型与术后死亡率的关系进行进一步分析。

3.2 术中并发症的分析

非骨水泥型假体可能导致较多的术中骨折并发症[5,7-9,13,17],非骨水泥组中有2例发生了术中股骨干骨折,其中1例双侧股骨颈骨折的病例对侧改为了骨水泥型柄。两例均为髓腔试模过程中发生,均为Vancouver B型假体周围骨折,主要原因为在严重骨质疏松的情况下,小的扭转力就可导致骨折,而为了防止骨折端不愈合,采用了非骨水泥型假体。经过钢板内固定,均获得了一期愈合,且功能良好。因此在对严重骨质疏松的病例行手术时,一定要严格强调手术的同步性,避免出现对股骨干的扭转,尤其是试模到了预定大小时。这种情况对于两种类型假体都需要强调避免。而股骨近端皮质劈裂均为早期非骨水泥组发生,包括内侧、后侧及外侧皮质,均为试模后假体植入时发生。我们的经验首先是处理髓腔时尽量保证假体的位置没有内外翻,减少异常的应力发生,并通过X线进行判断。假体置入时仔细观察,发现裂纹及时予双股钢丝或钢缆经小粗隆上方捆扎,再继续打入假体,可以避免劈裂加剧,获得较好的初始稳定性。术后延缓负重时间至6周,均获得了一期愈合,未发现骨折或疼痛加重,且功能良好。也有文献报道如果担心发生劈裂,甚至可以进行钢丝的预捆,也可以较好的解决近端皮质劈裂的问题,其对手术时间和术后功能没有影响。考虑到假体近端与试模之间存在1 mm的压配差异,笔者后期在试模时避免过分追求髓腔匹配,试模大小以其置入后不能徒手转动即可,配合术中透视检查,选择更合适的假体型号,可以基本避免骨折的发生。非骨水泥组病例在减少心血管并发症方面似乎有一定的优势[6-7,9]。骨水泥组的病例在假体置入时不同程度地出现血压、心率的变化,主要表现为早期病例的血压下降,幅度大约为10%左右,这与骨水泥的使用有关,甚至可以出现休克及心跳骤停。通过术中与麻醉医师的良好沟通,适时应用升压药及容量维持,本组病例术中没有发生严重心血管方面的并发症。有作者对比了两种假体手术术后早期死亡率,认为存在着差异[7,11]。本组病例未能观察到明显的区别,或许跟死亡例数过少有关。

3.3 功能评分及疼痛的分析

有研究显示,骨水泥组的病例在术后3个月的疼痛较非骨水泥组减少,而6个月时的活动能力也较好[14,16,18-19]。术后6个月的疼痛发生率分别为23.6%和34.4%,有显著差异。也有文献报道,两组间的VAS评分存在显著差异[3,5,7,10]。在本组病例中,3个月的Harris评分显示骨水泥组的疼痛评分较非骨水泥组低5~15分,但差异无统计学意义,而6个月以后趋于一致。笔者认为,虽然非骨水泥型假体存在着因髓腔压配、局部压力增高导致大腿疼痛的可能,但新型的多孔羟基磷灰石涂层近端稳定、远端抛光并锥形柄的设计,大大减少了髓腔内尤其是中段的压应力,而且新型假体不需要过分的追求髓腔匹配程度,使得大腿疼痛及股骨近端骨折的发生率减少。

非骨水泥组有2例6个月随访时出现了假体松动,均为早期病例。早期松动与多种因素有相关性,如假体类型及大小选择不合适、感染等。这两例病例经过降钙素原、血沉、C反应蛋白及骨扫描等检查,排除了感染的可能。分析原因1例与假体过小有关,另1例虽然骨皮质较厚,但髓腔为烟囱型,不适合使用非骨水泥柄。2例均因高龄拒绝行翻修术。12个月时EQ-5D评分显示可以基本生活自理。

术前仔细分析X线片及模板,术中观察骨质的情况,应用试模及X线透视辅助下,选择适当型号的羟基磷灰石多孔涂层、近端匹配型非骨水泥型假体,可以缩短手术时间,减少出血量,降低术中心血管方面的风险,同样可以达到良好的近期效果,术中骨折、术后疼痛的发生率同样可以得到控制。而手术时间的缩短,对于高龄的患者,可以极大的减少围手术期心脑血管等疾病的发生风险,对降低死亡率有着极为重要的意义。但对于严重骨质疏松、髓腔形态与假体明显不匹配的患者,选用骨水泥型的假体更为适合,但需要术中严密监护,及时处理,防止心血管方面并发症发生。骨水泥型假体的初始稳定性有着不可比拟的优势,对疼痛的控制也优于非骨水泥型假体,但骨水泥的操作除了延长了手术时间,增加了心血管并发症的风险,如果操作不当,还会出现气泡产生、厚度不适合、假体位置不当、假体固定不牢的情况,而骨水泥型假体的翻修也将是十分困难的。而对髋臼、坐骨神经的保护,避免灼伤,清理骨水泥残渣,避免异物残留等也是十分重要的。因此,我们认为在重视围手术期处理的情况下,注意术中操作细节,加强监护,减少并及时处理并发症,两种假体都可以很好的应用于人工股骨头置换术。