澜沧江流域彝族主观幸福感调查研究

2018-12-18刘荣昆

朱 红 刘荣昆

(贵州师范大学, 贵州 贵阳 550025)

主观幸福感 (subjective well—being,简称SWB)是指个体依据自己设定的标准对其生活质量所作的总体评价,主要包括积极情感、消极情感和生活满意感,具有主观性、稳定性和整体性这三个特点。[1-2]本文以澜沧江流域彝族为研究对象,采用自编主观幸福感调查问卷进行测量,试图了解其主观幸福感的基本情况,探索提高澜沧江流域彝族主观幸福感的策略,以期为维持少数民族聚居区社会稳定、促进少数民族聚居区经济发展、构建和谐民族提供理论参考,同时对进一步丰富幸福感实证研究以及辅助相关部门做出提升少数民族幸福感的决策提供借鉴。

一、研究对象及方法

澜沧江流域的彝族主要分布在云南境内,聚居地区包括大理白族自治州的漾濞、巍山、南涧,临沧市的凤庆、云县,普洱市的景东、镇沅、景谷、江城,西双版纳傣族自治州的勐腊等地。因此,本研究主要选择了大理州巍山彝族回族自治县、南涧县,临沧市凤庆县,普洱市景东县和西双版纳州勐腊县的彝族作为调查对象,发放调查问卷共120份,收回116份,有效回收率为96.67%。有效问卷中,男性60人,女性56人;年龄在18岁及以下、19-35岁、36-59岁、60岁及以上的人数分别为12人、63人、31人、10人;文化程度为小学及以下,初中,高中、中专、中职,高职、大专,本科的人数分别为 16人、36人、24人、28人、12人;年均纯收入在 4000元及以下、4001-10000元、10001元以上的人数分别为69人、26人、21人;未婚48人,已婚63人,丧偶5人;有宗教信仰的70人,无宗教信仰的46人。

本研究采用的《主观幸福感调查问卷》由三部分组成:第一部分为基本情况调查,包括性别、年龄、学历等基本信息。第二部分为Campbell幸福感量表,[3]用于测查受试者目前所体验到的幸福程度。Campbell幸福感量表包括总体情感指数和生活满意度两个部分。前者由8个项目组成,从不同的角度描述了情感的内涵;[4]而后者仅有一项。量表采用1分(最低)到7分(最高)标度,总体情感指数平均得分=总体情感指数各项总得分÷8,幸福感指数得分=总体情感指数平均得分+生活满意度平均得分×1.1,其范围在2.1(最不幸福)和14.7(最幸福)之间。总体总体情感指数与生活满意度的一致性为0.55。总体总体情感指数与另一种幸福感测查的相关性为0.52。[5]第三部分为自编开放式调查问卷,由6个主观题构成,主要包括对幸福的认识、幸福或不幸福的原因、对幸福生活的向往等方面。

本研究在调查过程中,主要由被调查者自行完成问卷,当场收回。但由于有几位彝族老人不识字,不能自行完成,研究者便把题目念给他们,并记录他们的回答。客观题部分的有效数据采用EXCEL2007录入后采用SPSS17.0进行数据统计处理;主观题部分对被试的描述进行归纳整理。

二、澜沧江流域彝族主观幸福感测验结果及分析

(一)总体情况

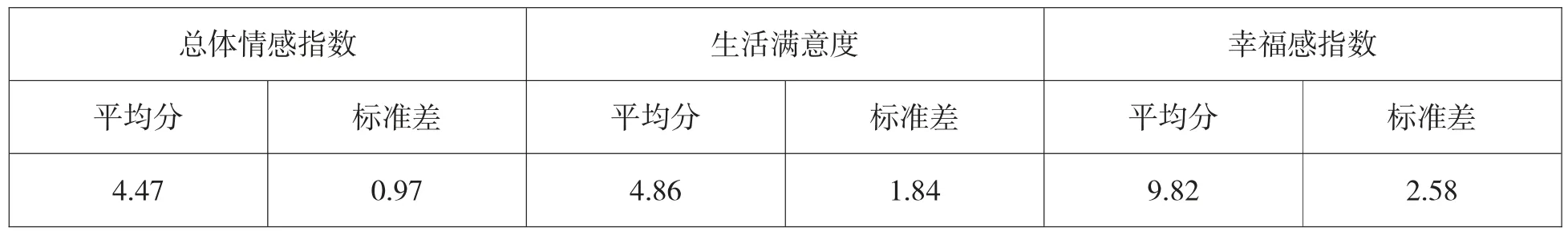

测量结果表明,116名澜沧江流域彝族受试者生活满意度(4.86±1.86)要略高于总体情感指数(4.47±0.97),幸福感指数为 9.82±2.58(见表1)。

表1 澜沧江流域彝族主观幸福感总体情况统计表

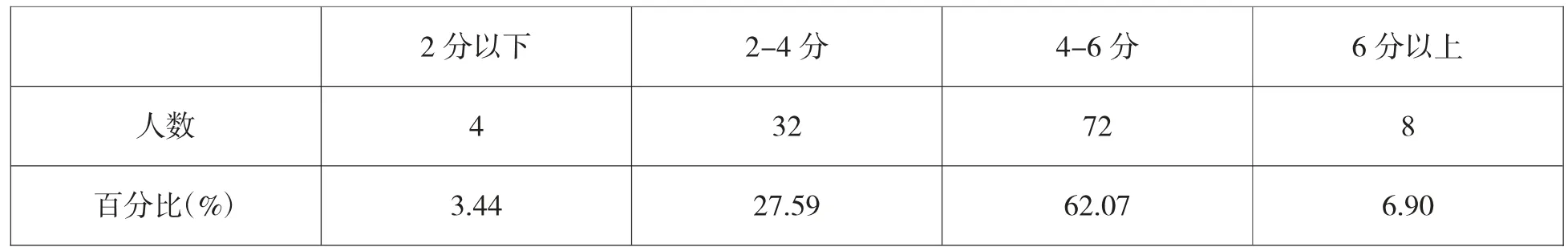

表2 澜沧江流域彝族总体情感指数分布情况统计表

由表2可知,澜沧江流域彝族总体情感指数在 4分以下(不含 4分)的有 36人,占 31.03%,4分以上的有80人,占68.97%,说明大部分澜沧江流域彝族的积极情感较高,但积极情感明显高的群体(6分以上)的只占6.9%,表明和消极情感相比较而言,大部分澜沧江流域的彝族积极情感只是略有优势而已。

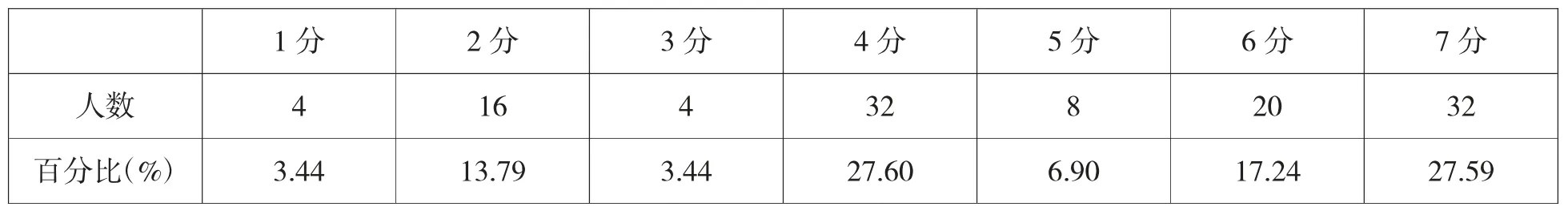

表3 澜沧江流域彝族生活满意度分布情况统计表

由表3可知,澜沧江流域彝族对生活感到满意的(4分以上)的有60人,占51.73%,感到不满意的(4分以下)24人,占20.67%,还有27.60%的人介于满意和不满意之间(4分)。说明大部分澜沧江流域的彝族对目前的生活感到满意,但仍有四成的彝族对生活感到不满意或态度不明确,表明澜沧江流域彝族的生活满意度还有待提高。

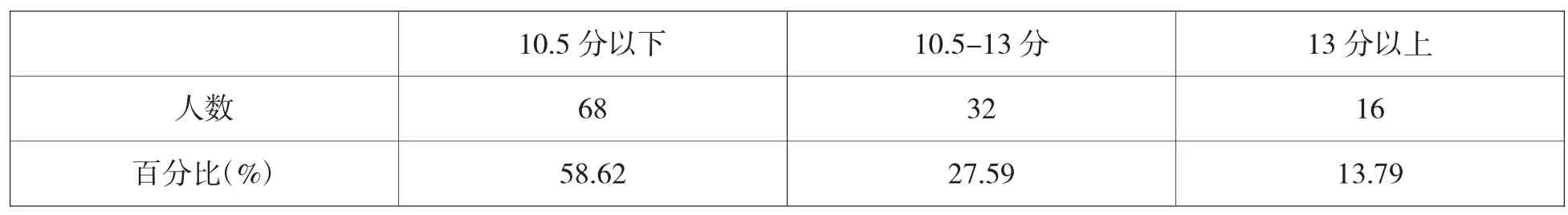

表4 澜沧江流域彝族幸福感指数分布情况统计表

由表4可知,澜沧江流域彝族的幸福感指数在10.5分以下 (幸福感受一般或不幸福)的为68人,占58.62%,10.5-13分(有些幸福或幸福感受较好)的有32人,占27.59%,13分以上(幸福感受较好或很好)的有16人,占13.79%。Campbell等人曾使用幸福感指数量表在全美测试了2160位18岁以上的成人,整个样本的得分为11.8士2.2,其中有31%的受试者得分在13或13分以上,[5]程晔也曾用该量表对789名南京市江南八城区居民进行了测试,结果表明南京市民幸福感指数得分为10.24士2.37,有7.1%的南京市民幸福感得分在13分及以上,[6]而本次研究的得分为9.82±2.58,仅有13.79%的彝族得分在13分及以上。说明澜沧江流域彝族的主观幸福感处于中等偏低水平,与当时的美国人群幸福感和南京市民还存在一定的距离。

(二)差异分析

1.性别差异

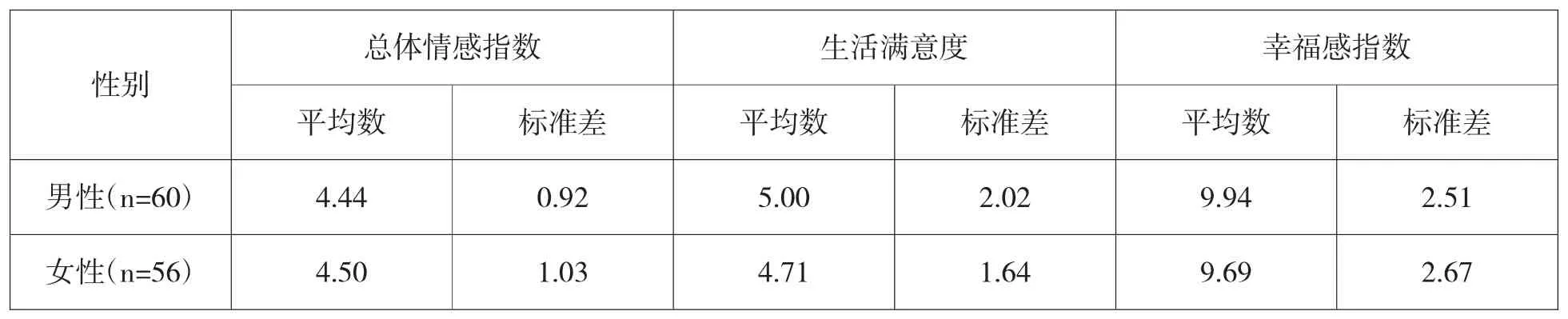

表5 澜沧江流域彝族主观幸福感的性别差异统计表

由表5可知,男性彝族在总体情感指数上的得分低于女性彝族,在生活满意度及幸福感指数的得分又高于女性彝族,但T检验的结果显示,性别差异不显著(T总体情感指数=-0.322,P=0.748>P=0.05;T生活满意度=0.834,P=0.403>P=0.05;T幸福感指数=0.531,P=0.596>P=0.05)。由于地处偏远、自然环境恶劣、社会发育程度低等历史自然原因,澜沧江流域彝族地区的经济和社会发展总体水平相对落后,男性彝族和女性彝族的幸福体验一般,差别不大。

(2)年龄差异

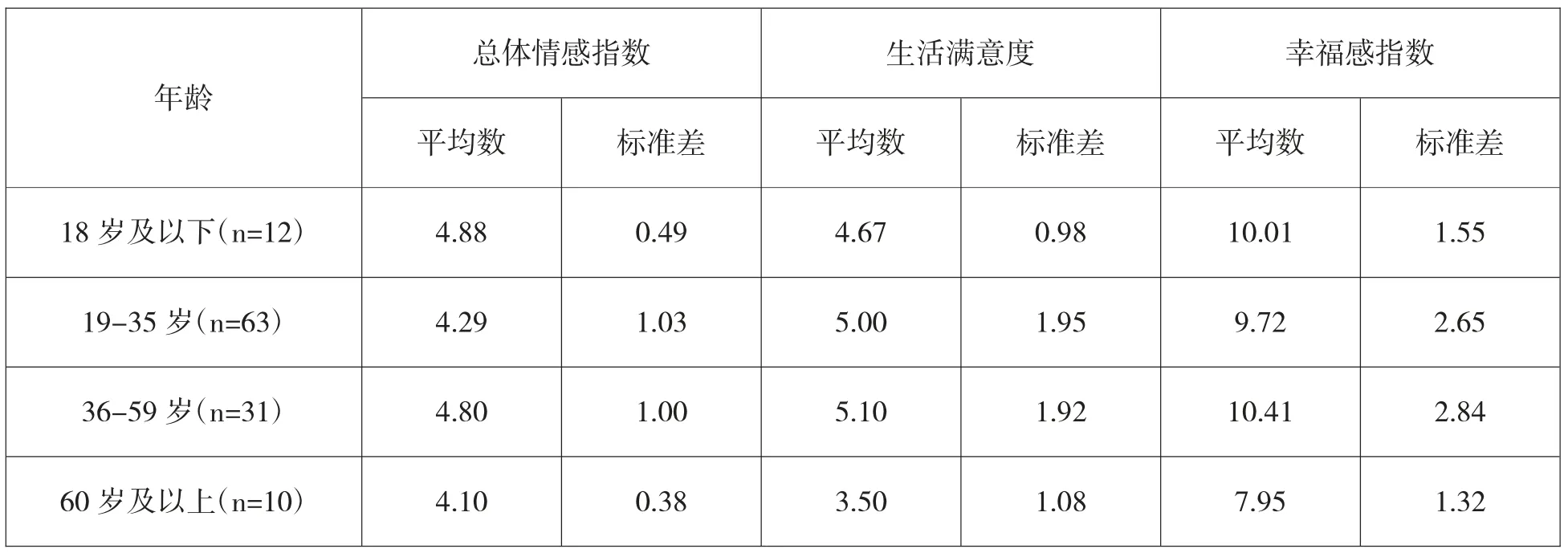

表6 澜沧江流域彝族主观幸福感的年龄差异统计表

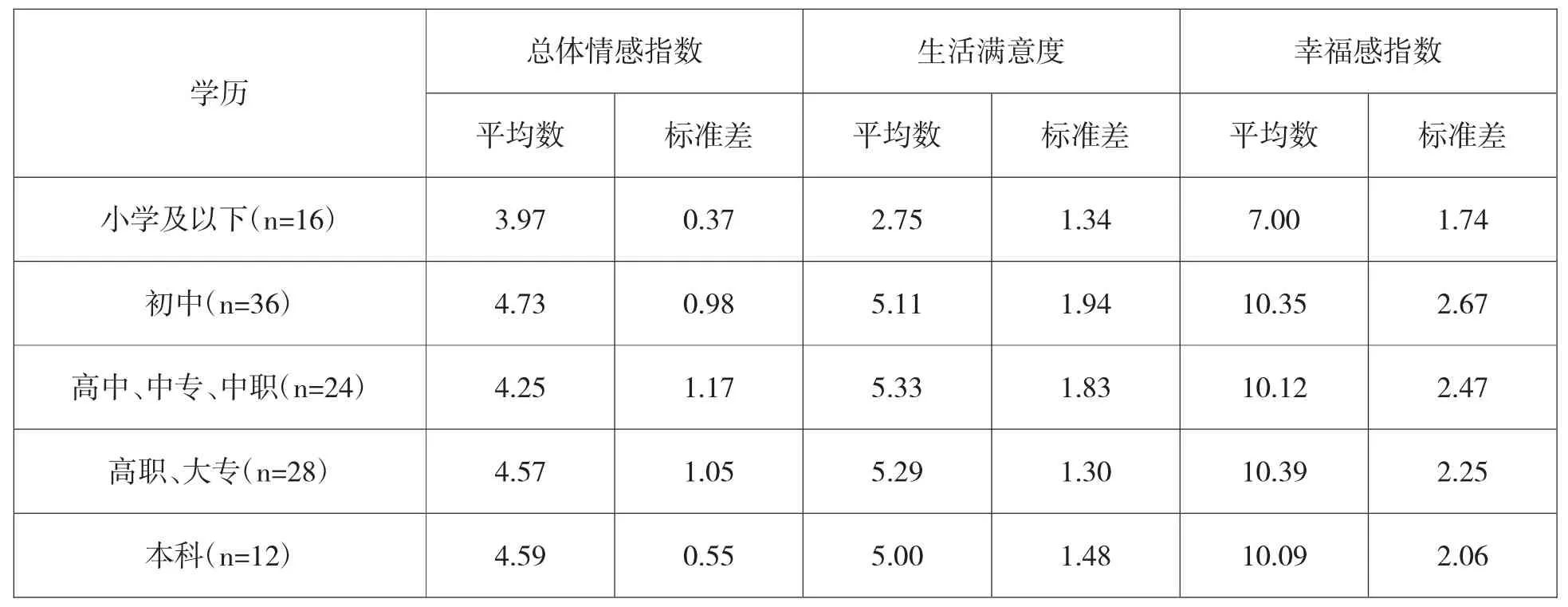

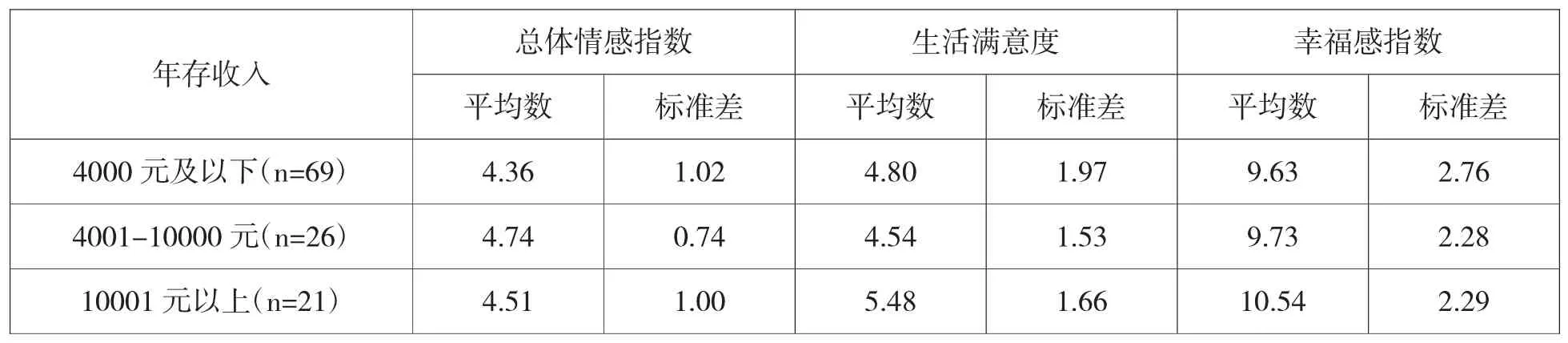

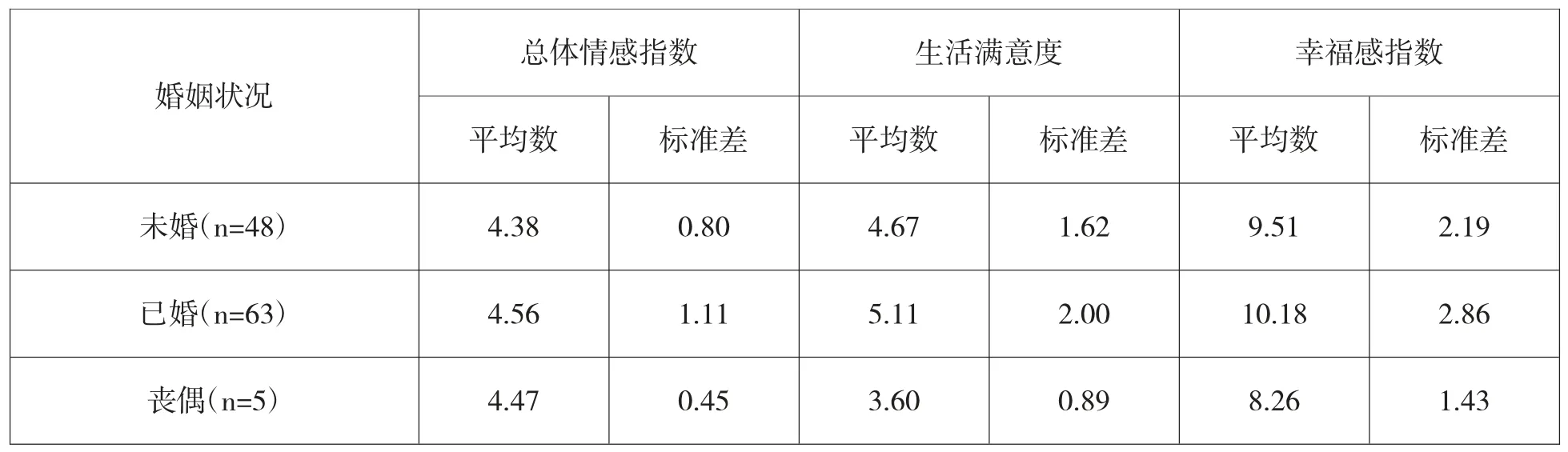

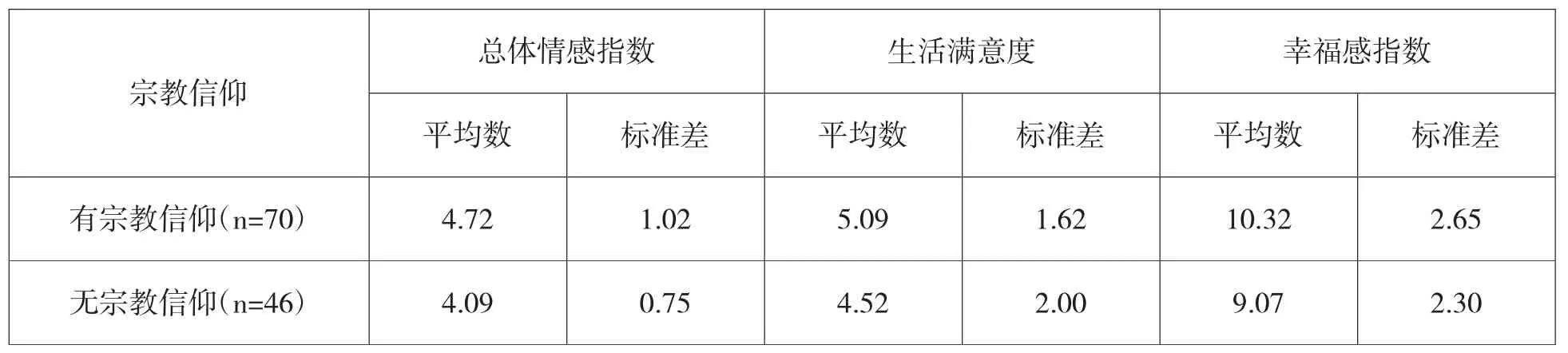

由表6可知,18岁及以下彝族在总体情感指数的得分最高,36-59岁年龄段彝族的生活满意度和幸福感指数的得分都最高,60岁及以上年龄段彝族的在总体情感指数、生活满意度和幸福感指数的得分都最低。单因素方差分析的结果显示,在总体情感指数上存在显著的年龄差异(F=3.289,P=0.023 (3)教育程度差异 表7 澜沧江流域彝族主观幸福感的教育程度差异统计表 由表7可知,初中学历彝族的总体情感指数最高,高中、中专、中职学历彝族的生活满意度最高,高职、大专学历彝族的幸福感指数最高,小学学历彝族的总体情感指数、生活满意度和幸福感指数都低于其他学历的彝族。单因素方差分析的结果显示,不同学历的彝族在总体情感指数上不存在显著差异(F=2.207,P=0.073>P=0.05),但在生活满意度和幸福感指数上学历差异显著(F生活满意度=7.645,P=0.000 (4)收入差异 表8 澜沧江流域彝族主观幸福感的年纯收入差异统计表 由表8可知,年存收入在4001-10000元彝族的总体情感指数最高,年存收入在10001元以上彝族的生活满意度和幸福感指数最高。单因素方差分析的结果显示,在总体情感指数、生活满意度和幸福感指数上都不存在显著差异(F总体情感指数=1.529,P=0.221>P=0.05;F生活满意度=1.631,P=0.200>P=0.05;F幸福感指数=1.006,P=0.369>P=0.05)。关于收入与主观幸福感的研究,有研究表明收入与主观幸福感呈正相关关系,[7]也有研究表明收入与主观幸福无关,[8]还有的研究发现,只有非常贫穷时收入对主观幸福感才有影响。[9]本研究的结果表明,不同收入水平的澜沧江流域彝族主观幸福感差异不显著,但较高的收入还是能带来较多幸福体验。 (5)婚姻状况 表9 澜沧江流域彝族主观幸福感的婚姻状况差异统计表 婚姻往往被看成是幸福人生的一个不可缺少的环节,Campbell等人甚至将婚姻和家庭视为预测美国人总体幸福感的15个因素中最主要的两个因素。[8]本研究的调查结果表明,已婚和丧偶彝族的总体情感指数和幸福感指数均高于未婚彝族,未婚和已婚彝族的生活满意度高于丧偶彝族,但单因素方差分析的结果表明,差异不显著(F总体情感指数=0.550,P=0.579>P=0.05;F生活满意度=2.059,P=0.132>P=0.05;F幸福感指数=1.898,P=0.155>P=0.05),说明婚姻会在一定程度上影响澜沧江彝族的主观幸福感,但并不是主要的因素。 (6)宗教信仰 表10 澜沧江流域彝族主观幸福感的宗教信仰差异统计表 由表10可知,有宗教信仰的彝族的总体情感指数、生活满意度和幸福感指数的得分均高于无宗教信仰的彝族。T检验的结果表明,在总体情感指数和幸福感指数上存在显著的差异(T总体情感指数=3.829,P=0.000 为进一步了解澜沧江流域彝族主观幸福感的基本情况,探寻影响其幸福体验的原因,本研究还拟定了6个开放性问题,包括对幸福的认识、体验以及幸福和不幸福的原因等,通过对受试者的答案进行整理、归纳,发现影响澜沧江流域彝族主观幸福感的原因主要有以下几个方面。 1.健康状况 顾杰等的研究表明居民幸福感与健康水平具有较强正相关。[11]本次调查的结果表明,接受调查的受试者都认为幸福的人往往是“身体健康,心胸开阔,心情舒畅,乐观向上,开朗大方”的,不幸福的人则是“身体不健康、愁眉苦脸,心胸狭窄,自私自利”的,“身体不好,家人生病,工作不顺心,社会压力大”往往会让他们感到不幸福。因此,身心健康从物质、精神等多个层次影响着人的主观幸福感,成为衡量幸福与否的重要标尺。 2.物质条件 富足的物质条件不一定和幸福感契合,但如果物质条件匮乏,甚至不能满足日常之需,幸福感将得不到保证。调查结果表明,部分受试者认为“有稳定的工作,有固定的收入,过上小康生活,生活水平提高,衣食丰足”能增强幸福感,一些受试者因“生活的所在地区过于贫困、落后,没有固定的经济收入,生活艰苦”而感到不幸福。因此,对于处在贫困状态的部分彝族家庭而言,增加物质财富能给其带来较高的幸福体验。 3.社会关系 社会关系包括家庭关系、朋友关系、婚姻关系、邻里关系等,具有重要的社会支持作用,能提供物质、情感、信息等多重帮助,从而增加人们的喜悦感、归属感,提高自尊感、自信心。调查结果表明“家庭和睦,与周围人和谐相处,家人团聚,和朋友聊天,在外地和父母打电话”往往会让澜沧江流域的彝族感到幸福,一些60岁以上的彝族老人还因“与子女分家,得不到子女照顾,无人陪伴、孤独”而感到不幸福,交流沟通成为精神抚慰和郁结宣泄的重要途径。因此,良好的社会关系,能增强澜沧江流域彝族的主观幸福感,而劣质的社会关系,则抑制其主观幸福感。 4.政府扶持 调查结果表明,一些彝族受试者认为“国家对困难学生给予补助,政府为民着想,农村在政府的帮助下走上致富道路”是影响其幸福的主要原因。澜沧江流域彝族所聚居的南涧县、巍山县、景东县等地方大多为集“山多、地少、民族、贫困”四位一体的山区贫困县,被列入云南省73个重点扶持县之中。十二五期间,为实现彝族与各民族共同繁荣发展,云南省州党委政府及大理州、普洱市、临沧市等地方政府因地制宜,制定扶贫攻坚战略部署,在安居建设、基础设施、基本公共服务社会保障等方面投入了大量资金,极大改善了彝族聚居地居民的生产生活条件,帮助彝族人民走上幸福的道路,也成为了彝族感到幸福的原因之一。 5.生态环境 随着中国经济的快速发展,生态环境问题日益严重,呼吸洁净的空气、饮用无污染的水源成为居民的迫切需求。[12]调查结果也表明,由于发展经济,澜沧江流域的很多生态遭到了破坏,空气受到污染,水源遭到不同程度破坏,严重影响了彝族居民的幸福体验。孙良顺的研究表明,居民对中央政府及地方政府环境保护绩效满意度越高,幸福感就越强。[13]因此,目前的生态环境状况对幸福感造成一定影响。 收入虽然不是幸福的充分条件,但却是幸福的必要条件,离开必要的物质基础,幸福就无从谈起。澜沧江流域的彝族主要生活在半山区,经济社会发展基础差、底子薄,贫困面大、贫困程度深,无疑会在一定程度上影响彝族的主观幸福感。澜沧江流域彝族地区自然资源、水利资源丰富,盛产煤、铁,云南松、马尾松、云杉等建筑用材,也有漆、樟、茶、木等经济林木以及三七等贵重药材,可为彝族地区脱贫致富提供丰富的物质资源。因此,为提高澜沧江流域彝族的主观幸福感,应根据彝族聚居区的实际情况,制定合理的发展规划,切实改善彝族地区经济发展水平。精准扶贫过程中精准到户,精准到人,根据不同的家庭、不同的人施以恰当的扶贫方式。在扶贫过程中,杜绝不公平现象发生,落实好精准扶贫政策,做好监督工作。在发展经济的同时,还应注重生态环境保护。彝族有着积淀深厚的传统生态文化,在培育环保意识的过程中,应该紧扣彝族传统生态文化的影响,以传统生态文化为根基来培育环保意识,这为环保意识的培养提供了群体心理基础、方法路径及文化动力等有利因素,其承续性有利于环保意识与传统生态理念的交融,能够加快培育环保意识的速度。结合澜沧江流域彝族聚居区降雨充沛、植物生长较快、生物多样性丰富等特点,应加强发展生态农业。目前有发展经济林的大好条件,其一是部分荒山的存在,这为种植经济林木、绿化荒山提供直接动因;其二是部分农民外出打工,造成部分土地抛荒,可以通过土地流转方式在荒地上开展经济林种植。通过发展生态农业,实现“生态美、百姓富”的目标,进而增强彝族生活的获得感和幸福感。因此,澜沧江流域的彝族地区,在发展经济的同时也要注重环境的保护,提高自然资源利用效率,促进环境、经济协调发展,给当地居民提供一个幸福生活所必需的良好居住环境。 加快少数民族聚居区扶贫攻坚工作,是贯彻落实科学发展观的客观需要,是实现各民族共同繁荣发展的重要举措。2000年以来,国家出台了各类政策措施对少数民族地区发展进行扶持,以实现这些地区脱贫出列。澜沧江流域的巍山县、凤庆县、景东县等彝族聚居区得到了国家和当地政府的扶持,但由于贫困面大、贫困程度深,加之民族文化素质偏低,存在“等、靠、要”等思想意识,彝族人民脱贫致富,过上幸福生活的梦想仍需努力实现。对此,当地政府应因地制宜,完善扶贫策略,坚持扶贫与“扶智”“扶志”相结合,促使贫困群众由“要我脱贫”转变为“我要脱贫”,将政府扶持和彝族人民自我发展有机结合,促进彝族地区经济社会发展,提高彝族幸福能力。首先要加强交通建设。彝族居住地区的交通设施较为薄弱,进村道路狭窄弯曲,雨天山体滑坡频发,于是减慢了现代交通工具出入村寨的速度。交通设施改善后,农村与城市的联系更加紧密,对于大病就医、获取优质教学资源、就近就业都有较大助益。这样就可保证家人生活在一起的需求,或者提高家人见面的频率,这对于家庭照顾及心理调节都有重要意义。其次要改善乡村医疗、教育等民生工程。提高乡村医疗条件,做到小病不出村;增强彝族居民的健康意识,积极乐观应对外界压力和挑战,有效地利用社会支持的资源,最大限度地提升个体幸福感。改善教学设施、提高教学质量,加大乡村基础教育的投入,提升现代化办学水平。通过调高教学条件以解决父母对子女未来前途的忧虑,从而增强幸福感。加大对乡村产业的扶持力度,发展彝族的培育增收脱贫的能力,加强彝族居民尤其是中青年劳动者的实用技术培训,提高其工作就业能力,使村民尽可能就地就业。利用山地优势,发展核桃、坚果、咖啡、茶叶及林下养殖业,尽可能减少村民外出甚至跨省打工的几率,在家人团聚中实现亲情的需要,以促进家庭幸福为着力点提升幸福感。

(三)影响澜沧江流域彝族主观幸福感的原因分析

三、提升澜沧江流域彝族主观幸福感的措施

(一)经济发展与环境保护协调发展,增强彝族主观幸福感

(二)政府扶持与自我发展有机结合,提高彝族幸福能力