清水川流域暴雨洪水特性与河道演变分析

2018-12-14张亚军

张亚军

(陕西省府谷县防汛办,陕西 府谷 719499)

清水川属黄河右岸一级支流,发源于内蒙古准格尔旗乌拉乌素沟,在府谷县哈镇进入陕西省境内,流经赵五湾、哈镇、清水、黄甫、海则庙5个乡镇,由西北向东南在沙尧则汇入黄河,河道全长77 km,全流域面积882.5 km2,在陕西境内面积为566.8 km2,河长47.0 km,河道比降4.96‰,流域内人口约4万人。随着近年来流域内的开发建设,涉河项目逐年增多,为了研究项目建设与河流的关系,确保项目顺利建设,保护好生态河流,对清水川洪水特性与河道演变情况进行分析。

1 概况

1.1 工程概况

清水川流域内有小型库坝147座,井216眼。目前设有两段堤防。一段位于清水镇的张市沟,长约100 m,为土石混合堤,设防标准为30年一遇;另一段位于清水镇清水川工业园区,长4.0 km。结构形式为土石堤防,钢筋混凝土防护,设防标准为50年一遇。其余河段无堤防。

1.2 水文资料

清水川流域只有设立于1976年6月的清水水文站,位于清水镇清水村,控制流域面积735 km2,距河口16.0 km,为黄河水利委员会水文局设立的基本水文站;1996年基本站撤销,变更为专用站,现有1986年~1999年、2003年~2009年21年实测径流资料,1995年以后仅观测7、8、9三个月流量;有1978年~1995年18年实测泥沙资料,1995年以后泥沙观测停测;有1977年~2011年35年实测洪水资料。

清水水文站以上未建大中型水利工程,人类活动对清水水文站的洪水影响较小,点绘清水水文站1977年~2012年36年年最大洪峰流量历时过程线图和差积过程线,进行周期分析可知,清水水文站36年洪水系列中包含有大、中、小水和丰、平、枯时段的各种来水组合,其中洪水系列中包括了一个丰水和枯水时段,丰水时段为1977年~1982年、1988年~1989年,平水段为1990年~1998年,枯水时段为1999年~2011年,2012年又为丰水年,丰平枯交替出现。从点绘的年最大洪峰流量历时过程线(图1)可以看出,随着系列的增加,洪峰流量的均值趋于稳定。因此,清水水文站实测洪水系列资料,代表性较好,水文资料满足流域内涉水工程建设使用。

图1 清水站逐年最大洪峰流量过程线

2 暴雨洪水特性分析

2.1 暴雨形成原因及特征

清水川位于黄河中游地区,处于青藏高原东部的西风带内,影响本区域的大尺度天气系统主要有西风带系统和副热带高压系统,夏季副热带高压是最主要的影响因素,其强弱变化直接影响和控制着大范围雨区的位置、走向、强度及范围大小。而清水川恰是局部暴雨的中心。暴雨具有强度大、力时短、易产流等特征。

2.2 洪水特性

分析清水水文站1976年~1995年20年实测洪水资料,1996年~2012年为清水专用站报汛曲线推求洪水资料。洪水最早发生在5月,年最大洪水一般发生7月~8月,10月由于受连阴雨的影响,也有洪水发生,该站实测最大洪峰流量为2610 m3/s(1989年7月21日);1996年变为专用站以来,实测最大洪峰流量1740 m3/s,发生在1996年。清水川为典型降水补给型河流,洪水由流域超渗产流暴雨形成,再加上黄土高原植被稀少,洪枯水流量悬殊较大,具有陡涨陡落的特点,从时间上看,一般发生在7月~9月,以7月~8月最为常见。由于流域地形破碎,沟壑纵横、植被稀少,一遇暴雨极有利于产流、汇流,故常形成瘦尖洪峰。

2.3 历史洪水调查

2012年,陕西省水文局对清水川历史洪水进行了调查,从1976年设站以来的实测资料分析,发生2012年洪水以上量级的次数共5次。清水川流域洪水历史洪水调查成果详见表1。

表1 清水川流域洪水调查成果统计表

根据实地考察,在1989年清水川出现洪峰流量2610 m3/s,约为20年一遇的洪水,直接造成经济损失约7000万元;1996年清水川出现洪峰流量1790 m3/s,直接造成经济损失约2100万元。

2.4 洪水频率分析

采用经验公式法和皮尔逊Ⅲ型曲线法对清水川洪水频率进行分析计算。

(1)经验公式法

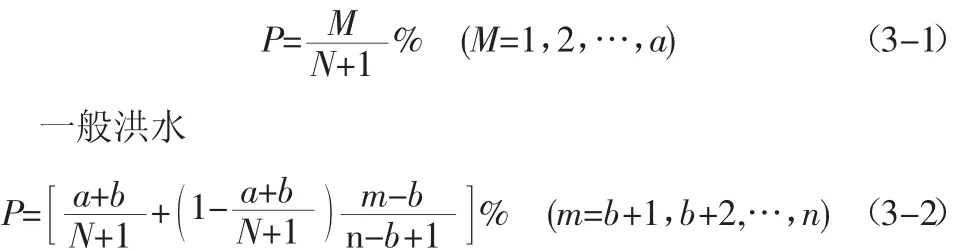

首先需要确定“特大洪水”及其重现期。经验频率采用连序样本公式计算,即特大洪水

式中,a和b分别表示历史洪水和实测系列中特大洪水的项数。多年平均最大洪峰流量由下式计算

由于抽样误差的存在,各参数的最终值尚要通过理论频率曲线配线来确定。适线后,清水川洪水频率分析成果见表2。

(2)皮尔逊Ⅲ型曲线法

清水水文站有1977年~2011年35年实测洪水资料,根据《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44—2006)推荐的方法,以年最大值法选样,采用清水站1977年~2011年35年实测最大洪峰流量,采用独立样本法用数学期望公式计算经验频率,按矩法计算统计参数,采用皮尔逊Ⅲ型曲线线型,调整统计参数,目估适线。最后选取统计参数为(Cv=1.30,Cs/Cv=1.5,均值671 m3/s)的曲线频率,计算成果见表2。

表2 清水站洪水不同频率计算成果表

对两种计算方法进行比较。经验公式法在分析计算时将资料系列延长至2012年,客观反映了该区域近十几年枯水时期的实情,延长后的资料更具有代表性。出于安全考虑,采用经验频率公式法计算成果,作为清水水文站涉水工程不同频率洪峰计算成果。

3 河道演变分析

3.1 水沙特性

清水川流域是一个多沙粗沙区,河道冲刷剧烈,水土流失严重,7月~8月输沙量占全年输沙量的89.77%,6月~9月为92.95%。输沙量年际变化大,实测年最大输沙量与最小输沙量之比为18.79,含沙量高,多年平均含沙量为195.5 kg/m3,汛期含沙量更大,多年平均7月~8月含沙量为231kg/m3,最大可达1120kg/m3。年来沙量随来水量的增加而加大,水沙比例不一致,一般沙峰与水峰同步。

3.2 河道历史演变

从漫长的历史过程来看,任何一条古老的河流都曾经经历过多次巨大的变化,造成这种变动的一是地壳变动,二是全球性的气候波动。清水川位于鄂尔多斯盆地外围断褶带与盆地内部西倾大单斜构造的过渡地带,断裂构造不发育,未见活动性断裂发育迹象:据调查本河段所在地质属长期稳定地块,河道历史上未发生大的变迁。

3.3 河道近期演变

根据清水水文站多年洪水期断面和流量资料,套绘清水水文站1979年、1981年6月30日、1981年7月21日、1989年、2012年5个典型洪水大断面图,从洪水中泓位置情况分析,1979年中泓位置在起点距47 m处,即主流偏左岸,1979至1981年6月期间没有发生大的洪水,河床逐渐淤高但主流仍在左岸,1981年7月21日发生洪峰流量1560 m3/s大洪水后,中泓位置变到起点距145处,即主流变到右岸,与原河床比较冲刷1.3 m左右。1989年7月21日发生洪峰流量2610 m3/s实测最大大洪水后,左岸冲刷,右岸淤积,中泓位置又变回起点距36.1 m处,即主流又变到左岸。2012年右岸新修河堤后,主流偏向河道中间。从以上清水水文站大断面变化情况分析,清水川下游河道洪水过后断面均发生冲刷,从纵向上具有洪水冲刷、平水淤积,洪峰越大,冲刷深度越大的特点,但多年的冲淤情况趋于平衡。从横向上主流具有左右摆动的特点,为游荡性河床。纵观本段河势可以看出,主槽在平面上,在造床流量下基本上是稳定的。

3.4 河道演变趋势

从河道演变的一般规律分析,山溪性河段总体演变趋势是冲刷趋势。从分析清水水文站断面变化情况,基本能够代表流域河道的变化发展趋势。清水水文站观测1976年以后连续观测今,断面位置没有迁移,资料系列连续。根据清水水文站1977年~2012年的实测洪水资料,可以看出清水站断面冲淤变化比较频繁,在统计的26年里,较大的冲淤变化有5次。断面冲淤变化的规律基本上是大水冲、小水淤,河床冲淤变化周期为2年~3年。根据清水水文站断面近20年来河道主槽冲淤变化情况分析,该河段多年的冲淤情况趋于平衡。随着新修河堤的建成,河道冲淤变化将越来越小,左右游荡受到两岸河堤的约束,平面形态相对更加稳定。

4 结论与建议

4.1 结论

经过分析可知,清水河暴雨洪水陡涨陡落,变化相差悬殊。特殊的地质地貌和急剧的冲刷,使得清水河河道泥沙冲淤随着洪水量级变化而变化,从长远趋势来看,基本趋于平横,变化不大。

4.2 建议

(1)完善防洪工程建设,哈镇到凤凰塔河段设防标准按20年一遇堤防建设;凤凰塔到入河口(即清水川工业园区段)按100年一遇进行建设。

(2)通过建坝和修建泄洪渠道,将清水川水直接从凤凰塔附近导入黄甫川,该方案实施后,基本解除下游清水川工业园区防洪压力,同时可增加滩地近万亩,对缺少耕地的府谷县经济发展是有利的。