股骨头置换术与股骨近端防旋髓内钉固定术治疗高龄不稳定型股骨粗隆间骨折的疗效对比

2018-12-05郝全洲

郝全洲

(晋中市第二人民医院骨科,山西 晋中 030800)

不稳定型股骨粗隆间骨折患者多为年龄≥60岁的老年患者。股骨粗隆间血运丰富,当此部位发生骨折后极少出现骨折不愈合的情况,但易发生髋内翻等多种并发症[1]。目前,临床上治疗不稳定型股骨粗隆间骨折的方法主要是股骨头置换术(ATBA)和股骨近端防旋髓内钉固定术(PFNA)。用这两种手术治疗此类骨折的效果均较为理想,但对于合并严重骨质疏松症的高龄不稳定型股骨粗隆间骨折患者而言,实施何种手术的有效性及安全性最为理想仍存在较大的分歧[2]。本研究主要对比分析用股骨头置换术与股骨近端防旋髓内钉固定术治疗高龄不稳定型股骨粗隆间骨折的临床疗效及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

择取2014年11月至2016年10月晋中市第二人民医院骨科收治的高龄不稳定型股骨粗隆间骨折患者80例作为研究对象。经该医院医学伦理委员会的批准,采用随机数表法将这80例患者分为对照组和观察组,每组各有患者40例。在对照组患者中,有男性21例,女性19例,其年龄为75~86岁,平均年龄为(82.14±2.11)岁;在观察组患者中,有男性22例,女性18例,其年龄为75~87岁,平均年龄为(82.24±2.20)岁。两组患者的一般资料相比,P>0.05。

1.2 研究对象的纳入标准及排除标准

研究对象的纳入标准是:1)年龄≥75岁的患者。2)经检查,被确诊发生单侧不稳定型股骨粗隆间骨折的患者。3)符合手术治疗指征的患者。4)自愿参与本次研究,并签署了知情同意书的患者。研究对象的排除标准是:1)骨折类型属于病理性骨折或开放性骨折的患者。2)受伤前生活无法自理的患者。3)存在手术禁忌症的患者。

1.3 方法

1.3.1 对照组 为对照组患者施行股骨头置换术,具体的方法是:1)术前,对患者进行股骨正侧位X线片检查,测量其髓腔的直径。2)对患者进行常规麻醉、铺巾,做好手术的准备。3)以髋关节后外侧作为手术入路,钝性分离其肌肉,暴露骨折端及关节囊。4)切开关节囊,找到股骨大粗隆及股骨颈基底部交界处,切断股骨颈,用取头器将股骨头取出。5)在髓腔内放置扩髓器,遵循先远后近的原则进行扩髓操作,选择合适的假柄,安装标准颈,选择合适的股骨头,在安装满意后取出试用模体。6)对髓腔进行冲洗,选择合适的股骨柄假体并将其插入髓腔,使用吸引管清除局部残留物,然后排气,并在髓腔内注入骨水泥。7)拔出排气管,在髓腔内置入假体,持续加压,待骨水泥凝固后用绷带进行常规固定。8)安装满意后,确定髋关节的稳定性,然后复位肌肉,放置引流管,最后关闭切口。

1.3.2 观察组 为观察组患者施行股骨近端防旋髓内钉固定术,具体的方法是:1)术前操作同对照组。2)测量患者股骨髓腔的大小,并估算手术切口的长度。3)嘱患者取仰卧位,首先对其骨折端进行复位,复位满意后于大转子顶端近端作一个长度为5~7 cm的纵向切口。4)待大转子的尖端完全暴露后,在尖端处导入导针。5)在髓腔近端作开口,插入主钉,测量深度,明确螺旋刀片的尖端位置,顺导针将螺旋刀片打入,然后安装定位器,将锁钉经钻孔置入髓腔,最后关闭切口。

1.4 观察指标

1)观察对比两组患者的各项手术指标,其中包括手术切口的长度、术中失血量、手术耗时、术毕至下床行走的时间等。2)术后12个月,使用Harris量表(髋关节功能评分量表)对两组患者的髋关节功能进行评价,分值越高表示患者的髋关节功能恢复的越好。3)统计对比两组患者术后并发症(如肺部感染、关节疼痛等)的发生率。

1.5 统计学方法

将本次研究中的数据录入到SPSS20.0软件中进行处理,计量资料用()表示,采用t检验,计数资料用%表示,采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者各项手术指标的比较

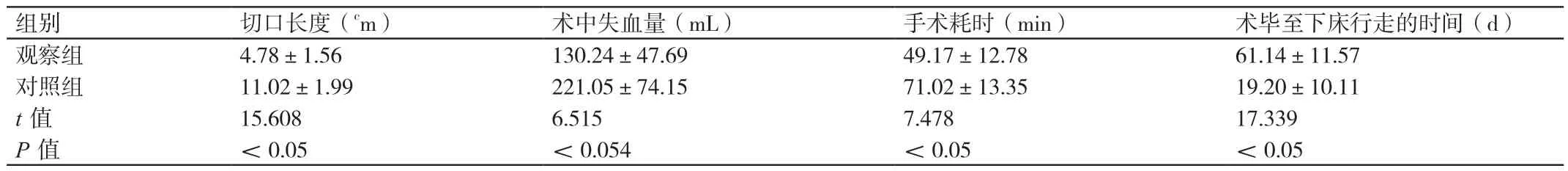

观察组患者手术切口的长度短于对照组患者,其术中失血量及手术耗时均少于对照组患者,P<0.05。对照组患者术毕至下床行走的时间短于观察组患者,P<0.05。详情见表1。

表1 两组患者各项手术指标的比较()

表1 两组患者各项手术指标的比较()

组别 切口长度(cm) 术中失血量(mL) 手术耗时(min) 术毕至下床行走的时间(d)观察组 4.78±1.56 130.24±47.69 49.17±12.78 61.14±11.57对照组 11.02±1.99 221.05±74.15 71.02±13.35 19.20±10.11 t值 15.608 6.515 7.478 17.339 P值 <0.05 <0.054 <0.05 <0.05

2.2 两组患者手术前后Hrris评分的比较

在手术前,两组患者的Hrris评分相比,P>0.05。手术后,两组患者的Hrris评分均高于手术前的Hrris评分,但两组患者术后的Harris评分相比,P>0.05。详情见表2。

表2 两组患者手术前后Hrris评分的比较(分,)

表2 两组患者手术前后Hrris评分的比较(分,)

组别 术前 术后 t值 P值观察组 57.45±7.14 89.17±6.51 20.763 <0.05对照组 57.51±7.25 91.02±6.24 22.156 <0.05 t值 0.037 1.298 P值 >0.05 >0.05

2.3 两组患者术后并发症发生率的比较

观察组患者术后并发症的发生率为10%(4/40),对照组患者术后并发症的发生率为7.5%(3/40),两组患者的术后并发症发生率相比,P>0.05。

3 讨论

以往,临床上常采用保守治疗的方法对高龄不稳定型股骨粗隆间骨折患者进行治疗。这样做虽能有效避免手术风险事件的发生,但因患者需长时间卧床,易发生多种并发症,不利于其关节功能的恢复。目前,随着医疗技术水平的提高,临床上治疗高龄不稳定型股骨粗隆间骨折的首选方法是手术疗法。手术疗法不仅能使患者的骨折部位更加稳定,且能促进其关节功能的恢复。股骨近端防旋髓内钉固定术能对患者的骨折部位进行强化固定,具有手术切口小、骨折端愈合快、愈合效果理想等优点[3]。在为患者施行股骨近端防旋髓内钉固定术的过程中,并不会对其局部的骨膜造成明显的破坏,术后骨痂形成好。此外,术中使用的螺旋刀片能有效地压紧松质骨,进而提高内固定的稳定性。本次研究的结果显示,观察组患者手术切口的长度明显短于对照组患者,其术中失血量及手术耗时均明显少于对照组患者。股骨头置换术是临床上治疗股骨粗隆间骨折的常用方法,术中使用的骨水泥能对骨折处进行强力固定,从而使患者能够及早接受负重训练,不仅能缩短患者的卧床时间,还能降低其术后并发症的发生率[4]。本次研究的结果显示,对照组患者术毕至下床行走的时间明显短于观察组患者。从临床疗效及手术安全性的角度来看,两组患者的术后Harris评分及术后并发症的发生率相比,P>0.05。说明用这两种手术治疗高龄不稳定型股骨粗隆间骨折的临床效果均较为理想,且均具有较高的安全性。

综上所述,用股骨头置换术与股骨近端防旋髓内钉固定术治疗高龄不稳定型股骨粗隆间骨折的临床效果均较为理想,且患者的并发症均较少,手术的安全性均较高,临床上可根据患者的具体情况为其选择合适的术式进行治疗。