中药穴位贴敷治疗肝癌癌痛疗效观察与护理体会

2018-12-04俞文方沈华江

俞文方,沈华江

绍兴市立医院,浙江 绍兴 312000

原发性肝细胞癌是最常见的恶性肿瘤之一,我国范围内肝癌发病人数约占全球的55%,死亡率位居第2位[1]。肝癌具有起病隐匿,早期缺乏特异性症状,确诊时大多数患者已处于中晚期,此阶段患者会出现持续性疼痛、腹水、黄疸以及消瘦等症状,其中疼痛最难以控制,剧烈的疼痛引起患者食欲减退、失眠、情绪低落等,极大影响了患者的生活质量[2]。目前临床治疗肝癌癌痛以非甾体抗炎药物为主,但疗效并不显著;临床推荐使用西药三阶梯止痛疗法,但吗啡等止痛药随病情的进展逐渐加大剂量对患者的生存质量产生不良影响[3]。文献报道中药穴位贴敷可较好地缓解原发性肝癌患者的疼痛程度,效果显著[4]。本研究在原发性肝癌癌痛常规治疗基础上予中药穴位贴敷及相应护理治疗,观察对患者癌痛缓解、证候改善的效果,现将结果总结报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 筛选2017年1月—2018年3月本院收治原发性肝癌患者102例,按随机数字表法分为2组各51例。对照组男33例,女18例;年龄61~70岁,平均(65.30±8.55)岁;肝功能Child分级[5]:A级21例,B级30例;TNM分期:Ⅱ级34例,Ⅲ级17例;肝癌类型:肝细胞型41例,胆管细胞型10例;疼痛程度[6]:轻度22例,中度17例,重度12例;转移情况:已转移37例,无转移14例。治疗组男31例,女20例;年龄60~70岁,平均(65.51±8.68)岁;肝功能Child分级:A级23例,B级28例;TNM分期:Ⅱ级36例,Ⅲ级15例;肝癌类型:肝细胞型43例,胆管细胞型8例;疼痛程度:轻度23例,中度18例,重度10例;转移情况:已转移39例,无转移12例。2组患者上述临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),本研究经本院医学伦理委员会批准同意。

1.2 诊断标准 原发性肝癌诊断标准根据《原发性肝癌诊疗规范(2011年版)》[5]拟定,并结合临床表现、影像学检查、肝穿刺细胞学病理以及实验室指标结果确诊。气滞血瘀证诊断标准根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]标准拟定。主症:右胁肋下痞块,右胁闷痛,痛处不移,拒按,胸闷,脘腹胀痛,面色晦暗,喜太息,情志抑郁,易怒。次症:纳呆食少,神疲乏力,形体消瘦,脘闷嗳气,时有恶呕、腹泻;舌质紫暗,有瘀斑、瘀点,舌苔薄腻,脉沉细或弦涩。

1.3 纳入标准 ①符合原发性肝癌及中医气滞血瘀证诊断者。②年龄20~70岁,性别不限。③临床分期均为Ⅱ、Ⅲ期。④Karnofsky评分(KPS)≥60分,生存期预计>6月。⑤取得患者或患者家属知情,并签署知情同意书者。

1.4 排除标准 ①继发性肝癌者。②癌灶范围占肝脏>70%者。③伴心血管、肺、肾、免疫系统等严重疾病者。④精神病者。⑤出现肝肾综合征、肝性脑病者。⑥对中药穴位贴敷过敏者。⑦肝区皮肤破损者。

2 治疗方法

2组患者予常规保肝药物及对症处理。根据《癌症三阶梯镇痛指导原则》[7]推荐的“三阶梯止痛疗法”,并结合病情初始给予吗啡缓释片(西南药业股份有限公司,国药准字H10930078),每次10 mg,每12 h 1次,对用药24 h不能止痛者将剂量增加50%。

2.1 对照组 予常规护理措施。对患者行入院宣传教育,如饮食上以清淡饮食为主,按高蛋白、高热量、高维生素原则搭配饮食;讲解止痛药相关知识,按医嘱服药;护理人员观察药物疗效,如有不良反应及时汇报医师;禁烟酒。

2.2 治疗组 在对照组基础上给予中药穴位贴敷。取穴日月穴(右侧)、期门穴(右侧)、神阙穴,用生理盐水棉球清洗上述穴位,动作轻柔,将虎杖12 g、姜黄15 g、川芎10 g、乳香9 g混合打成粉末,按1∶1用石蜡油调成糊状,制成2 cm×2 cm大小的敷贴,贴敷于上述穴位,胶带固定,每天3次,每次4~6 h。以上操作均由经过统一培训的专科护士进行。贴敷护理:详细询问患者既往史、过敏史,对初次贴敷患者应仔细询问患者中药贴敷片过敏史,评估女性是否处于月经期、年龄、心理、体质、疼痛耐受程度、贴敷部位皮肤状况等,详细解释中药穴位贴敷操作过程及其注意事项,缓解紧张焦虑情绪,增加配合程度,贴敷前准确选取穴位并暴露贴敷部位,清洁皮肤,必要时剃去毛发。准确选取穴位,贴敷期间注意观察贴敷部位皮肤状况,对于贴敷期间出现任何不适症状则应及时停止用药,及时行对症治疗。贴敷完毕后擦拭皮肤,并持续观察皮肤情况。并发症护理:①疼痛:若贴敷局部产生烧灼感或针刺样痛,应即刻取出贴片,擦拭皮肤,避免用力拉扯。②水疱:对小水疱应等待自行吸收,对大水疱应局部消毒皮肤,采用无菌注射器抽吸疱液,覆盖无菌敷料,保持水疱周围皮肤完整。③过敏:轻度过敏可适当缩短贴敷时间,重度过敏应即可停止用药,对贴敷片过敏者应及时更换敷料。

2组连续观察4周。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标 ①2组疼痛程度评分采用数字分级法(NRS)[8]评判疼痛程度:0分(无痛),1~3分(轻度疼痛、痛势较轻、尚可正常工作、不影响睡眠),4~6分(中度疼痛、痛时难以忍受、要求使用止痛药、可影响睡眠),7~10分(重度疼痛、痛势较剧、可伴植物神经功能紊乱、严重影响睡眠、需使用止痛药);由患者本人进行疼痛评价。②2组气滞血瘀证评分根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》[6]标准评定。按症状分级对患者的胁痛、胸闷喜太息、纳呆食少、神疲乏力、嗳气、面色晦暗、形体消瘦评分,重度4分,中度2分,轻度1分,无0分;评分越低说明状况越好,分别于治疗前后评定。③记录2组患者疗程中并发症发生情况。

3.2 统计学方法 采取SPSS19.0软件包统计数据,计量资料以(±s)表示,组间比较应用t检验;计数资料以(%)表示,行χ2检验;P<0.05为比较差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准 参考文献[7],根据NRS评分减分率评定,NRS评分减分率=(治疗前评分-治疗后评分)/治疗前评分×100%。完全缓解:疼痛消除。明显缓解:疼痛明显改善,NRS评分减分率>75%。中度缓解:NRS评分减分率50%~75%。轻度缓解:NRS评分减分率25%~50%。无缓解:NRS评分减分率<25%。总缓解率=(完全缓解+明显缓解+中度缓解+轻度缓解)例数/总例数×100%。

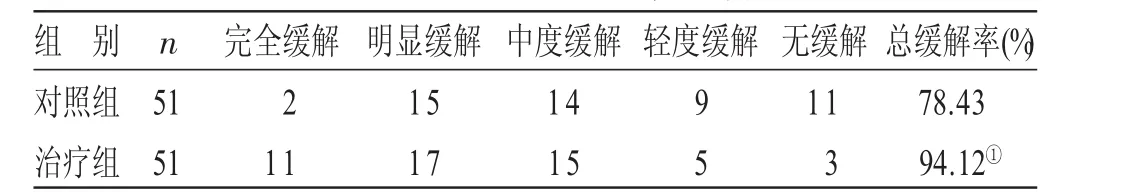

4.2 2组疼痛疗效比较 见表1。治疗组患者疼痛总缓解率为94.12%,高于对照组的78.43%(P<0.05)。

表1 2组疼痛疗效比较 例

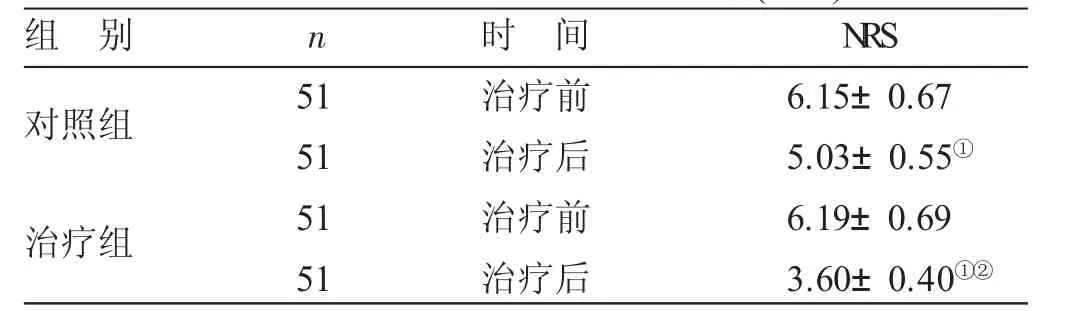

4.3 2组治疗前后疼痛评分比较 见表2。治疗后,2组NRS明显降低(P<0.01)。治疗组治疗后NRS低于对照组(P<0.01)。

表2 2组治疗前后疼痛评分比较(±s) 分

表2 2组治疗前后疼痛评分比较(±s) 分

与本组治疗前比较,①P<0.01;与对照组治疗后比较,②P<0.01

组 别对照组n治疗组5 1 5 1 5 1 5 1时 间治疗前治疗后治疗前治疗后N R S 6.1 5±0.6 7 5.0 3±0.5 5①6.1 9±0.6 9 3.6 0±0.4 0①②

4.4 2组治疗前后气滞血瘀证症状评分比较 见表3。治疗后,2组气滞血瘀证症状评分明显降低(P<0.01)。治疗后,治疗组气滞血瘀证症状评分低于对照组(P<0.01)。

表3 2组治疗前后气滞血瘀证症状评分比较(±s,n=51) 分

表3 2组治疗前后气滞血瘀证症状评分比较(±s,n=51) 分

与本组治疗前比较,①P<0.01;与对照组治疗后比较,②P<0.01

组 别对照组治疗组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后胁痛3.2 2±0.3 5 2.3 9±0.2 8①3.2 6±0.3 7 1.6 2±0.1 8①②胸闷喜太息3.1 8±0.3 3 2.3 6±0.2 6①3.2 3±0.3 6 1.6 0±0.1 9①②纳呆食少3.1 3±0.3 4 2.2 1±0.2 4①3.1 6±0.3 4 1.4 4±0.1 6①②神疲乏力3.4 0±0.3 8 2.2 7±0.2 8①3.4 4±0.3 9 1.5 0±0.1 8①②嗳气3.3 1±0.3 8 2.2 3±0.2 7①3.2 6±0.3 7 1.5 2±0.1 7①②面色晦暗3.1 1±0.3 3 2.2 0±0.2 4①3.0 7±0.3 2 1.4 1±0.1 6①②形体消瘦3.5 0±0.3 9 2.9 0±0.3 1①3.5 3±0.3 8 2.1 4±0.2 5①②

4.5 2组并发症情况 治疗过程中,治疗组出现局部水疱1例,轻度感染1例,并发症发生率3.92%;对照组出现水疱3例,感染2例,局部刺痛样感觉2例,过敏3例,并发症发生率为19.61%。治疗组并发症发生率明显少于对照组(P<0.05)。

5 讨论

原发性肝癌属中医学积聚、肝积等病范畴,认为在原发性肝癌形成的诸多病机中,气滞血瘀最为常见。肝性喜条达恶抑郁,肝疏泄功能失调致气机郁滞;肝主藏血,肝藏血功能障碍导致血不循常道,血溢脉外成瘀血;气行则血行,气滞则血止,气滞血瘀导致血液淤积成瘀血,使经脉脏腑瘀塞不通,不通则痛,日久发展成肿块[9]。《圣济总录》指出:“瘤之为义,留置而不去也,气血流行不失其常,则形体平和,无或余赘。郁结壅塞,则乘虚投隙,瘤所以生。”研究表明,肝癌患者的血液呈高黏滞状态,血液流变学水平异常,具有“浓、黏、凝、聚”的特点,伴有微循环障碍[10]。因此,理气活血是肝癌及其癌痛症状治疗的主要法则。

本研究方药中使用虎杖性味微苦、微寒,归肝、胆、肺经,功用清热解毒、活血化瘀、通经止痛;姜黄味辛、苦,归脾经、肝经,具有破血行气、通经止痛之功;川芎味辛、性温,入肝、胆经,具有行气开郁、活血化瘀、燥湿止痛之功;乳香性味辛、苦、温,归心、肝、脾经,功效活血化瘀、调气止痛、消肿追毒;4药合用共奏行气止痛、活血化瘀之功效,与原发性肝癌癌痛气滞血瘀证病机相吻合。依据“内病外治”及“脏腑经络”理论,将上述中药贴敷于日月穴、期门穴、神阙穴。其中日月穴为足少阳胆经之募穴,位于乳头直下第7肋间隙,收募胆经气血,具有利胆疏肝、降逆和胃之功效;期门穴为肝经募穴,是脏腑之气汇聚于胸腹部的特殊穴位,具有疏肝气、理肝血、畅行周身气机之功效,是疏泄肝胆的首选穴位;神阙穴居任脉,与督脉相表里,统司诸经百脉,故神阙穴联系全身经脉,通过经气的运行输布,内至脏腑经络,外达四肢百骸、五官九窍乃至皮毛,具有疏通气机、活血化瘀、改善微循环及增强体力等功效。本研究将上述中药贴敷于日月穴、期门穴、神阙穴,直接作用于肝区,止痛效果明确。

本研究结果显示,治疗后,治疗组患者NRS明显低于对照组,提示了本组中药穴位贴敷可明显减轻原发性肝癌患者的癌痛程度;治疗后,治疗组气滞血瘀证症状(胁痛、胸闷喜太息、纳呆食少、神疲乏力、嗳气、面色晦暗、形体消瘦)评分显著低于对照组,说明了本组中药穴位贴敷治疗原发性肝癌癌痛可进一步改善患者的中医临床症状;治疗组患者疼痛总缓解率为94.12%,明显高于对照组78.43%,提示了本组中药穴位贴敷治疗肝癌癌痛疗效更佳。

穴位贴敷疗法是一种融经络、穴位、药物为一体的复合性中医治疗方法,其将中药制成药膏直接贴在患者穴位上,刺激腧穴,传导经气,疏通经络,改善患者脏腑功能,但部分患者易出现水泡、过敏等并发症,影响耐受性[11]。本研究通过对穴位贴敷患者综合护理,有效避免相关不良反应,使患者遵医嘱完成穴位贴敷治疗。治疗过程中,治疗组患者并发症发生率3.92%,明显低于对照组并发症发生率为19.61%,提示了采取本中药穴位贴敷及相关护理治疗可明显降低局部并发症发生率,利于改善患者的疼痛症状。

综上所述,在常规西医和护理基础上,中药穴位贴敷及相应护理治疗肝癌癌痛,可明显改善患者的癌痛和中医临床症状,提高临床疗效。本研究疗法操作便捷,价格低廉,患者的依从性高,值得临床借鉴。