黄河上游梯级水库运行的生态影响研究

2018-11-26彭少明尚文绣郑小康

彭少明,尚文绣,王 煜,鲁 俊,郑小康

(黄河勘测规划设计有限公司,河南 郑州 450003)

1 研究背景

河流生态系统为人类社会提供了水资源、水能、航运、气候调节等丰富的生态服务,是人类社会发展的重要支撑[1-2]。然而,河流自身也需要资源与能量来维持生态过程与服务。在人类社会长期的发展中,河流的生态需求并未得到充分重视,导致河流生态系统遭到严重破坏[3]。修建水库是人类对河流的主要干预手段之一。自20世纪末起,定量分析水库运行的生态影响成为了研究热点。1996年Richter等建立了IHA(Indicators of Hydrologic Alteration)指标体系,为量化水库运行引起的水文情势变化提供了方法[4]。基于IHA指标,张飒等[5]发现丹江口水库的运行显著改变了汉江中游水文情势。Xu等[6]研究了黄河梯级水库调水调沙对河口的地貌形态、水动力条件与营养物质的改变。Bednarek等[7]研究了水库运行对水流流速和溶解氧的影响。目前已有诸多研究定量分析了水库运行模式对鱼类、无脊椎动物等水生生物的物种结构、种群数量、繁殖行为等的影响[8-10]。水库运行会引起水文、水化学、泥沙、水生生物、滨岸植被等多种河流生态要素发生变化[11],但已有的研究主要集中于水库运行对某一类生态要素的影响,对水库运行综合影响的反映不足。此外,河流的不同生态要素间密切关联,水库运行会引起不同生态要素的连锁变化[12],但总体却鲜见在定量分析水库运行造成的不同生态要素变化间的内在联系方面的研究。

黄河上游河段占全河总长的68%,是主要的产水区和水电开发区[13]。1969年投入运行的刘家峡水库是一座年调节水库,1987年投入运行的龙羊峡水库具有多年调节能力,截至2014年,黄河干流上游龙羊峡水库以下已建成水库20座,在建水库4座,调节库容235亿m3。黄河是典型的多沙河流,多年平均含沙量达35 kg/m3,水、沙变化密切相关,梯级水库联合运行改变了径流过程,必然会影响黄河上游生态健康。本文评估了黄河上游水文情势和泥沙运动的变化并量化了不同影响因子的贡献率,研究了水沙变化的内在关联,提出了水库生态调度策略,为科学评估水库运行的影响、改善黄河上游生态健康提供了支撑。

2 研究区域、方法与数据

2.1 水库运行对河流生态系统的影响根据Petts等[14]的研究成果,水库运行对河流生态系统的影响可以划分为3个层次:第1层次为水文、泥沙等非生物要素的变化;第2层次为在第1层次的影响下地形地貌和初级生物的变化;第3层次为在前两个层次的共同作用下以高级生物为主的生物群落的变化。水库运行生态影响的3个层次间存在递进的关系,其中非生物要素变化是河流生态系统变化的根本原因,而生物群落变化则是最终结果。

鉴于第1层次影响会随着水库运行改变向下游的物质和能量传输而立刻产生,而第2、3层次影响可能存在较长的时间滞后,加上对数据获取难度的考虑,本文重点研究水库运行对河流生态系统的第1层次影响,即水库不同运行阶段下游河道水文情势和泥沙运动的变化。

2.2 研究区域本文研究区域为黄河上游龙羊峡水库至头道拐断面(图1)。龙羊峡水库与刘家峡水库的调节库容分别为193.5亿m3和35亿m3,占上游水库总调节库容的97%,在水资源配置中发挥着关键作用。因此,本文着重分析龙羊峡水库与刘家峡水库(后文简称龙、刘两水库)联合运行对黄河上游生态健康的影响。

图1 研究区域与水文站分布示意图

2.3 研究方法

2.3.1 生态变化量化方法 本文通过IHA指标的均值来量化黄河上游的水文情势变化。IHA指标体系描述了水文情势5个基本组成要素(流量、频率、发生时机、持续时间和变化率)[4,15]的特征,包含33个评价指标,各指标的内涵与生态作用如表1所示。对于泥沙运动,一方面通过实测数据统计主要断面的输沙量和淤积情况,另一方面通过水文站和区间实测沙量资料采用输沙率法计算河道冲淤量。

2.3.2 水文情势变化成因分析方法 水文情势变化受到多种因素影响,但IHA评价结果无法直观反映各影响因子对水文情势变化的影响程度,即贡献率。本文提出了一种多系列贡献率分割法:每种影响因子组合(自变量)对应一个数据系列(径流系列)和一种水文情势(因变量);不同数据系列对应的水文情势之间的差异反映了不同影响因子组合对水文情势影响的差异;设计不同的影响因子组合,通过对比不同数据系列对应的水文情势之间差异区分每个影响因子对水文情势的影响。

表1 IHA指标体系组成与生态作用[16]

对水文情势变化的影响因子进行分析,如图2所示,假设水文站上游仅有2个水库,且水库上游无取水与调蓄工程,水文站实测径流量Q可以表示为:

式中:I为分析时段内水库上游来水;ΔS1、ΔS2分别为分析时段内水库1和水库2的蓄变量;ΔW为分析时段内河道内引水量与退水量之差;L为分析时段内河道蒸发与渗漏损失量;N为水文站处的天然径流量,这里假设水库运行与引水退水过程没有显著改变河道蒸发渗漏损失;ΔS为水库总蓄变量。

从式(1)可知,河流水文情势变化主要受到3类因子的影响:天然径流变化、区间引水退水和水库运行。气候变化导致不同时段内天然径流特征存在差异;水库通过蓄泄调节水量改变了河川径流的时空分布;区间引水与退水分别减少和增加了河道内径流量。

图2 水文情势变化影响因子示意图

为了区分3类因子的贡献率,多系列贡献率分割法使用4个日径流系列:①实测系列,即评价时段实测日径流系列;②还原系列,即评价时段经过还原的天然日径流系列;③还原引水系列,即在还原系列的基础上减去ΔW;④基准系列,即水库运行前近似天然状态的日径流系列。分割方法如下:

式中:Fi,1、Fi,2、Fi,3、Fi,4分别为实测系列、还原系列、还原引水系列和基准系列对应的第 i个 IHA指标值;Vi,1、Vi,2、Vi,3分别为实测系列、还原系列、还原引水系列第i个IHA指标值相对于基准系列第i个IHA指标值的变化幅度;n为IHA指标的数量;Cn、Cw、Cr分别为天然径流变化、区间引水退水、水库运行对IHA指标值变化的贡献率。为了避免Vi,1过小引起影响因子在部分指标上的贡献率过大,当Vi,1的绝对值不超过10%时认为该指标与基准系列基本相同,不统计影响因子对该指标的贡献率。

2.3.3 贡献率分割方法与部分常用方法的对比 如表2所示,累积量斜率变化率比较法和通过自变量因变量回归关系分割贡献率均依赖于回归分析,不适用于本研究。首先,以上两种方法均使用单一指标表征因变量以便于建立回归方程,而本文用33个IHA指标表征水文情势(因变量);其次,IHA指标被用于表征水文情势在长时间段内的总体特征,导致IHA指标值数量过少不能进行回归分析,例如在Richter等[4]的研究案例中,每一个IHA指标仅有2个指标值,分别反映水库运行前、后(1913—1949年、1956—1991年)的水文情势。针对IHA评价指标的特征,本文建立多系列贡献率分割法,通过设计自变量组合区分每一个自变量的影响。

表2 贡献率分割方法计算原理对比

2.4 数据来源为了区分单水库运行和梯级水库联合运行的影响,本文将研究时段划分成3个时段:刘家峡水库运行前(1968年前)、刘家峡水库运行后(1969—1986年)和龙羊峡水库运行后(1987—2010年)。由于刘家峡水库运行前人类活动对黄河的干扰强度相对较低,将这一时段的水文情势和泥沙运动近似视为天然情况。数据来源为黄河上游主要水文站1950—2010年的实测水沙数据与1969—2010年还原水沙数据,其中泥沙数据来自小川、兰州、下河沿和头道拐,径流数据来自兰州、石嘴山和头道拐。此外,通过宁蒙河段1960—2010年输沙率资料和巴彦高勒断面历年实测河底高程来反映河道冲淤演变。

3 黄河上游生态变化

3.1 黄河上游水沙变化小川、下河沿和头道拐3个水文站的实测水量与沙量如表3所示。结果显示刘家峡水库运行后水量变化较小,但输沙量显著降低,小川沙量降幅高达80.5%。龙羊峡水库运行后,各水文站水量减少20%~40%,小川的沙量与刘家峡水库运行后的情况接近,但下河沿和头道拐沙量显著降低。刘家峡水库单独运行时,水库的年均淤积量(0.74亿t)与小川年均减沙量(0.66亿t)基本持平,这一时段刘家峡上游无大型水库,入库沙量可被视为天然来沙,因此这一时段小川以上天然来沙未发生显著变化,水库拦蓄是小川沙量减少的主要原因。龙羊峡水库运行后,尽管龙、刘两水库的总年均淤积量(0.71亿t)与小川年均减沙量(0.66亿t)基本持平,但龙羊峡上游天然来沙和龙、刘两水库区间来沙与河道淤积未知,难以判断水库运行与小川沙量变化的关系。下河沿与头道拐沙量变化与小川并不一致,说明两水文站沙量变化的影响因素并不局限于水库运行,且相关研究

表明下垫面变化、气候变化与区间引水引沙均是引起黄河上游沙量变化的重要原因[18-20]。

表3 黄河干流上游主要水文站实测水量与沙量变化

图3 刘家峡与龙羊峡水库运行后黄河上游主要水文站IHA指标值变化幅度

3.2 黄河上游水文情势变化将兰州、石嘴山、头道拐水文站在刘家峡水库运行后、龙羊峡水库运行后的IHA指标均值与刘家峡水库运行前的IHA指标均值作对比,结果如图3所示。月均流量指标显示(图3(a)),刘家峡水库运行后3个水文站6—11月平均流量均下降,降幅一般低于25%;1—4月及12月的平均流量均显著增大,1月、2月平均流量增幅超过55%。龙羊峡水库运行后,3个水文站6—11月平均流量进一步降低,且降幅沿程增大,石嘴山7月、10月平均流量降幅达70%;3个水文站1—4月及12月的平均流量与刘家峡水库单独运行时的情况接近。

极端流量事件的变化如图3(b)所示。对于极端高流量事件,刘家峡水库运行后,除头道拐水文站最大1、3 d平均流量外,其它水文站各极端高流量事件平均流量均降低,但降幅低于20%;龙羊峡水库运行后,3个水文站各极端高流量事件平均流量降幅达29%~55%。对于极端低流量事件,两水库联合运行与刘家峡水库单独运行的情况接近,兰州与石嘴山各极端低流量事件平均流量升高约40%,而头道拐水文站除1969—1986年最小90 d平均流量外,其余极端低流量事件平均流量下降20%~36%。1950—2012年间3个水文站均未断流。水库运行后兰州与石嘴山基流比例升高,而头道拐基流比例下降。各水文站最大1 d平均流量发生日期基本不变,仅头道拐在龙羊峡水库运行后该日期显著提前;各水文站最小1 d平均流量发生日期提前(图3(c))。

脉冲与水文过程线变化情况如图3(c)所示。刘家峡水库运行后,高流量脉冲发生次数增加4%~16%,但单个脉冲的平均持续时间降低约50%;龙羊峡水库运行后,高流量脉冲的发生次数降幅超过27%,平均持续时间降幅超过75%。水库运行后低流量脉冲的持续时间缩短,发生次数变化规律不明显。刘家峡水库运行后各水文站日流量平均上升/下降速率以增大为主;龙羊峡水库运行后,各水文站日流量平均上升/下降速率以降低为主。水库运行后兰州与石嘴山日流量变化翻转次数均显著增加,头道拐没有明显变化。

3.3 黄河上游河道冲淤演变以宁蒙河段为例进行定量分析,水库运行后上游河段的泥沙冲淤状态发生了显著改变,如图4所示。刘家峡水库运行后,宁蒙河段汛期从冲刷转变为轻微淤积。龙羊峡水库运行后,汛期泥沙淤积加剧,1987—2010年间汛期泥沙淤积量已占全年淤积量的78%。刘家峡水库运行前,宁蒙河段年均冲刷量0.33亿t;刘家峡水库运行后转为淤积,年均淤积量0.21亿t;龙羊峡水库运行后年均淤积量增至0.65亿t。

泥沙淤积导致部分河段的断面形态发生了显著变化。图5为内蒙古巴彦高勒断面形态变化。刘家峡水库运行初期,巴彦高勒断面相对窄深,随后主槽急剧萎缩,断面逐渐变宽变浅。龙羊峡水库运行后,泥沙淤积进一步加剧,2000年已经形成宽浅的河道形态。泥沙淤积改变了河道的主槽过流能力。1970年代至龙羊峡水库运行前,巴彦高勒断面的平滩流量一般为4000~5000 m3/s,随后主槽过流能力迅速下降,2000年该断面平滩流量仅约1700 m3/s。

图4 水库运行前后宁蒙河段冲淤量变化

图5 内蒙古巴彦高勒断面历年河道大断面套绘图

河道冲淤演变对黄河水生生物状况产生了复杂的影响,例如,蒋晓辉等[21]对比了1980年代和2008年黄河干流水生生物调查结果,发现水库运行使底栖动物的栖息地类型更多样和稳定,底栖动物的种类数明显增多,寡毛类、软体动物、摇蚊和其他昆虫的种类数分别从3、2、16和3种增加至17、4、28和18种;而李丽英等[22]的研究显示黄河三角洲鱼类产卵场泥沙淤积降低了河流流速,减小了泥沙的自然冲刷并降低了渗透率,减少了鱼类产卵量。

4 生态变化成因与应对策略

4.1 水文情势变化成因IHA的12个月均流量指标(F1~F12)需基于月尺度数据进行量化,其它指标(F13~F33)需基于日尺度数据进行量化。由于仅能获取黄河上游月尺度的引水及天然径流数据,本文仅对IHA的12个月均流量指标的变化进行贡献率分割。通过式(4)—式(9)计算各影响因素的贡献率,基准系列采用1950—1968年月径流数据,实测系列、还原系列和还原引水系列采用1969—1986年和1987—2010年的月径流数据。表4显示了1987—2010年间各数据系列对应的IHA指标值相对于基准系列的变化。与基准系列的IHA指标值相比,实测系列IHA指标值在5—11月以减小为主,其它月份增加;还原系列IHA指标值在3—6月以增加为主,其它月份以减小为主;还原引水系列在所有月份均以减小为主。图6显示了各影响因素在全年和灌溉期(4—11月)的贡献率。除兰州外,其它水文站天然径流变化均与实测情况相反,贡献率为负值。区间引水退水对月均流量变化的贡献率沿程增加,且在灌溉期的贡献率高于全年,是石嘴山和头道拐灌溉期月均流量变化的最主要原因。在兰州水文站,水库运行在全年和灌溉期均具有最高的贡献率。对于石嘴山和头道拐,水库运行仅在1969—1986年全年尺度上对石嘴山的贡献率最高,在1987—2010年全年尺度上对头道拐的贡献率最高。龙羊峡水库运行后,在全年尺度上水库运行对兰州和头道拐水文情势变化的贡献率升高了约20%,石嘴山基本不变。

鉴于兰州以上引水量较小,且区间引水退水对兰州月均流量变化的贡献率很小,在不考虑区间引水退水的情况下对天然日径流进行还原。兰州水文站还原月径流系列包含了对区间引水退水的还原,还原日径流系列忽略了区间引水退水。用还原日径流系列计算不同影响因子对月均流量变化的贡献率,与使用还原月径流系列的计算结果(图6)相比,天然径流变化与水库运行的贡献率发生了1%~11%的变化。鉴于水库运行的贡献率比天然径流变化的贡献率高50%~100%(图6),因此1%~11%的贡献率变化不会引起两种影响因子贡献率相对大小的显著改变,说明在兰州水文站忽略区间引水退水的影响较小。因此,使用不考虑区间引水退水的还原日径流系列分割天然径流变化和水库运行对兰州不同时期总体水文情势和6项关键水文特征变化的贡献率,结果如表5所示。水库运行是引起总体水文情变化的主导因素,且龙羊峡水库运行后水库运行的贡献率进一步加强,而天然径流变化的贡献为负值。两种影响因素对关键水文特征变化的贡献率显示,除高流量脉冲平均持续时间外,其它关键水文特征的变化均主要受到水库运行的影响;天然情况下非汛期月均流量与极端低流量事件平均流量均降低,但在水库运行的影响下两项均增大;天然径流变化和水库运行均对汛期月均流量的减少有正贡献。

表4 不同数据系列(1987—2010年)对应的IHA指标值相对于基准系列的变化

图6 不同影响因子对月均流量变化的贡献率

表5 天然来水变化与水库运行对兰州水文站水文情势变化的贡献率(单位:%)

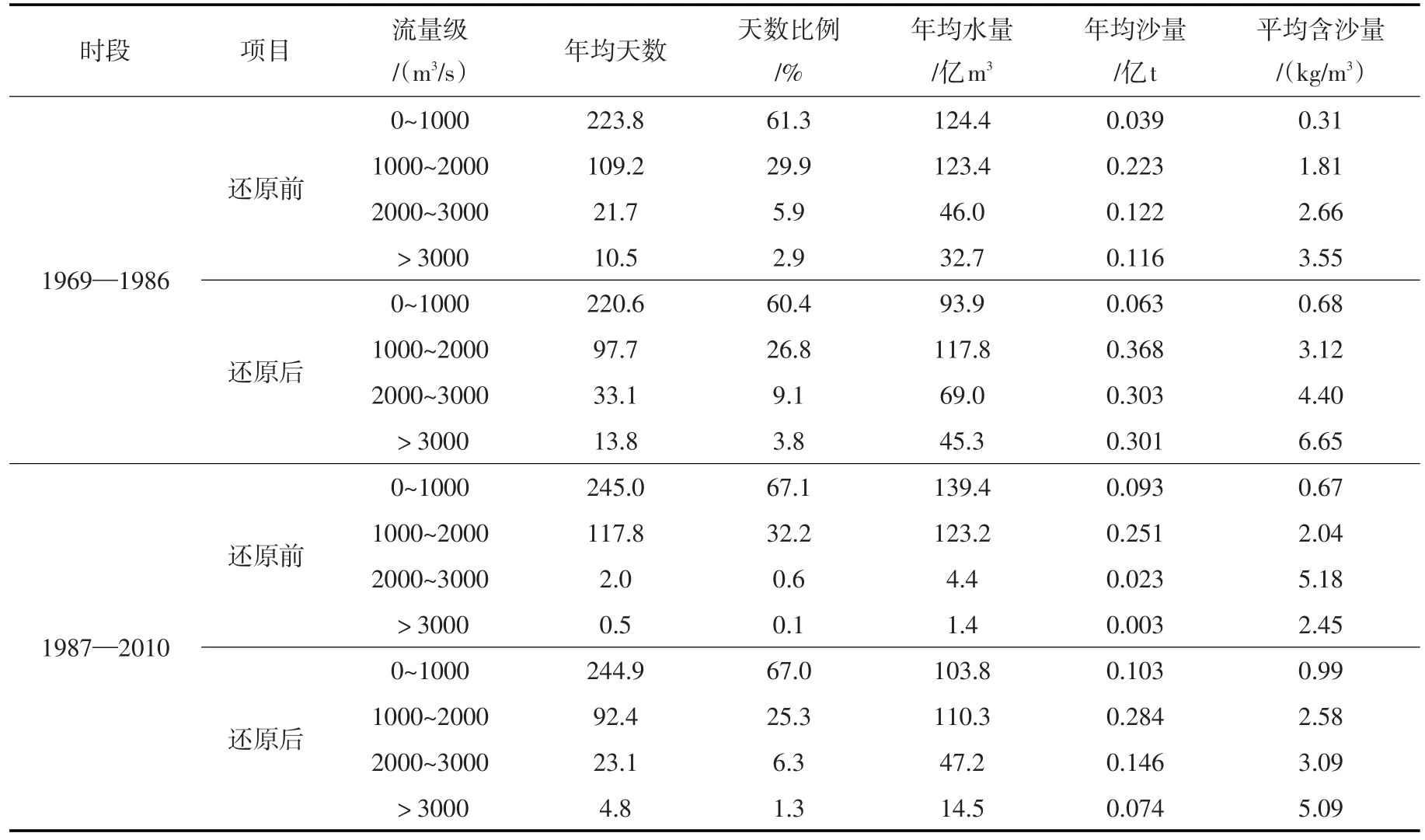

4.2 水沙变化内在关联河流水文情势的变化与泥沙淤积密切相关[23]。为了研究水沙变化的关联性,在忽略区间引水的前提下以兰州为例对比了实测与还原水沙数据(表6)。刘家峡水库运行后与龙羊峡水库运行后,兰州实测年均沙量分别比还原后的年均沙量减少51%和35%。水库运行是引起兰州天然与实测沙量差异的主要原因:首先,龙羊峡与刘家峡水库拦蓄了大量泥沙;其次,水库运行改变了水文情势,改变了水流输沙能力。受到来水来沙时空不一致的影响,兰州1987—2012年实测3000 m3/s以上流量级平均含沙量较低,但表6中其它数据均显示平均含沙量随着流量级的增大而增大。但与还原后的天然径流相比,刘家峡运行后2000~3000 m3/s流量级和3000 m3/s以上流量级的年均实际发生天数分别减少了11 d和3 d,龙羊峡水库运行后两流量级的实际发生天数分别减少了21 d和4 d。高流量发生天数的减少降低了兰州断面水流的输沙能力。

高流量事件的减少不仅发生于兰州水文站。龙、刘两水库联合运行后,黄河上游主要断面汛期流量下降40%~75%,最大1、3、7 d平均流量下降30%~55%,高流量脉冲发生次数下降27%~53%,单个高流量脉冲的平均持续时间下降77%~90%(图3)。高流量事件的减少降低了黄河上游输沙能力,是造成宁蒙河段泥沙淤积的重要原因。

黄河输沙变化受到诸多因素的影响,例如降水变化会引起产沙动力变化;林草植被变化、梯田运用、淤地坝运用等水土保持措施会减少入河泥沙;大型灌区引水的同时也会引沙。尽管各因素的贡献率存在争议,很多研究表明下垫面变化是近几十年来造成黄河输沙量锐减的主导因素,例如,冉大川等[18]的研究成果显示1969—2010年气候因子和下垫面因子对头道拐年输沙模数变化的贡献率比例约为2∶8,李晓宇等[19]的研究成果显示2005—2014年黄河主要产沙区下垫面因素的总减沙量为13.87~15.45亿t/a。

表6 兰州水文站还原前后不同流量级水沙量对比

4.3 水库生态调度需求龙、刘两水库当前的运行使黄河上游水沙情势发生了变化,影响了河流生态状况。通过蒙大拿法初步评估上游栖息地状态,结合水沙研究成果,初步提出龙、刘两水库的生态调度策略。

蒙大拿法是最常用的生态流量计算方法[24],这一方法基于实测数据统计了栖息地状态和流量的关系(表7),适用于北温带常年性河流[25]。蒙大拿法认为瞬时流量低于天然年均流量的10%会引起水生栖息地严重退化,水生生物丧失生存空间;30%~60%的天然年均流量可以保证大部分浅滩被水淹没,为水生生物提供产卵与育幼的栖息环境;60%~100%的天然年均流量可以维持丰富的物种多样性。龙羊峡水库运行后,黄河上游兰州水文站日流量对蒙大拿法评价标准的满足情况如表8所示。结果显示,黄河上游兰州与石嘴山水文站生态流量较充足,多数时段栖息地状态为好;头道拐水文站10月—次年3月生态流量较充足,但4—9月生态流量偏少,需要上游水库加大下泄流量。

蒙大拿法无法反映短时间尺度的流量事件。黄河年内可以划分为涨水期(4—6月)、洪水期(7—10月)和枯水期(11月—次年3月)3个时段,涨水期内发生的高流量脉冲具有触发繁殖、净化水质等作用;洪水期内发生的洪水具有维持连通性、塑造栖息地、塑造河流形态等作用;枯水期内发生的极端小流量具有清除外来物种、维持洪泛平原植被等作用[26-28]。作为多沙河流,黄河还需要提供输沙水量以减少泥沙淤积、塑造河床形态。因此,应当在蒙大拿法的基础上,根据生物节律、连通性维持、泥沙输移等需求将关键时期生态需水细化至旬或日尺度。黄河上游河道冲淤演变与水沙变化的关联性显示,龙、刘两水库需要塑造高流量事件以减轻宁蒙河段泥沙淤积。天然情况下高流量事件多发生于涨水期和洪水期,在该时段内制造高流量有利于刺激水生生物完成生命周期。水库调度中高流量事件流量与频率的设计一方面需要考虑输沙能力、生物产卵与洄游等生态需求,另一方面需要考虑下游河道防洪能力和社会经济需水,在生态与社会经济间寻求平衡。

表7 蒙大拿法对栖息地状态和流量关系的描述

表8 龙羊峡水库运行后(1987—2010年)各水文站满足蒙大拿法评价标准的天数比例

5 结论

黄河上游龙羊峡水库和刘家峡水库的联合运行在取得社会经济效益的同时,也对河流生态健康造成了负面影响。本文建立了多系列贡献率分割法,基于长系列实测资料分析,得到以下结论:

(1)从水文情势和泥沙运动两方面分析了水库运行的综合影响,发现水库运行后黄河上游流量过程趋于平坦,汛期月均流量降低,非汛期多数时段月均流量升高,极端高流量事件的流量降低,极端低流量事件的流量升高,高流量脉冲的发生次数减少,高/低流量脉冲的持续时间缩短;龙、刘两水库联合运行时水文情势的改变高于刘家峡水库单独运行;贡献率分割结果揭示了水库运行是造成兰州水文情势变化的主要原因,以及石嘴山、头道拐水文情势变化的重要原因;水库运行后上游河段沙量减小幅度远高于水量减小幅度;随着水库运行,宁蒙河段汛期从冲刷转变为淤积,巴彦高勒断面形态从窄深转变为宽浅。

(2)分析了水沙变化的内在关联,通过兰州水文站水沙还原数据揭示了高流量事件的减少是上游泥沙淤积的重要原因。

(3)龙、刘两水库现状的运行使黄河上游水沙发生了变化,影响了河流生态状况。为了改善黄河上游生态状况,龙、刘两水库有必要实施生态调度,增加涨水期和洪水期下泄流量,并在社会经济允许范围内塑造高流量事件。

本研究中仅使用蒙大拿法初步评估了栖息地状态,对生物状态的反映不足。基于关键物种洄游、产卵、育幼等关键阶段所需的水文条件设计生态流量过程是未来深入开展研究的方向。此外,本研究将关注流域供水、输沙、发电、生态用水等多目标之间以流量过程为纽带的竞争协同关系与互馈作用,研究梯级水库群多维协同调度模型与求解方法。