当代黔东南苗族民居平面的改变

2018-11-26王展光蔡萍彭开起

王展光,蔡萍,彭开起

(凯里学院建筑工程学院,贵州凯里 556011)

0 引言

贵州省黔东南苗族侗族自治州是苗族聚居区,苗族在长途迁徙过程中,形成了依山建寨、择险而居的居住理念。苗族吊脚楼布置灵活,充分利用地形,造就了利用山区陡坡、陡坎建房的一种典型建筑形式——半干栏式吊脚楼。半干栏式吊脚楼楼面层均有部分置于坡坎上或与自然地面相连,具有满足居住功能要求,还能适应山区地形、节约耕地和方便施工建造的特点,是苗族人自然经济和生活习惯与地形条件结合的极具民族特点和地方特点的产物[1-2]。

对黔东南苗族吊脚楼的研究,很早就有学者从苗族吊脚楼的特点、榫卯技艺、功能布局等方面进行了分析[3-7]。

但随着社会环境的变迁,经济条件的发展,生活习惯的改变等多种因素的影响,传统的苗族吊脚楼也发生了许多变化。刘贺玮[8]通过黔东南西江镇为例对传统苗族吊脚楼形式的变迁进行了分析;但对苗族吊脚楼平面改变还未见报道。本文通过实地考察、走访和勘测等方法,收集了当代黔东南苗族民居的平面布置的第一手资料。通过与传统平面布置进行比较,分析黔东南苗族吊脚楼平面布置变迁的规律和影响因素。

1 传统黔东南苗族吊脚楼布置及其特点

苗族吊脚楼属于干栏式建筑的一种,是干栏式木构建筑适应特定资源环境的产物[1-2]。其充分利用周围的环境条件,对自然地形地貌不加排斥,使吊脚楼与自然环境巧妙结合。

苗族吊脚楼能充分适应山区地形进行灵活布置,其居住功能按层分区,简单、明确、合理,生产、生活和贮存分工明确又相互结合,形成有机的整体,具有旺盛的生命力,到现在依然是苗族人们主要的居住形式。苗族吊脚楼按功能分区分为三层,分别为以生产为中心的底层、以住为中心的居住层和以贮存为中心的阁楼层[1]。

1.1以生产为中心的底层/吊层

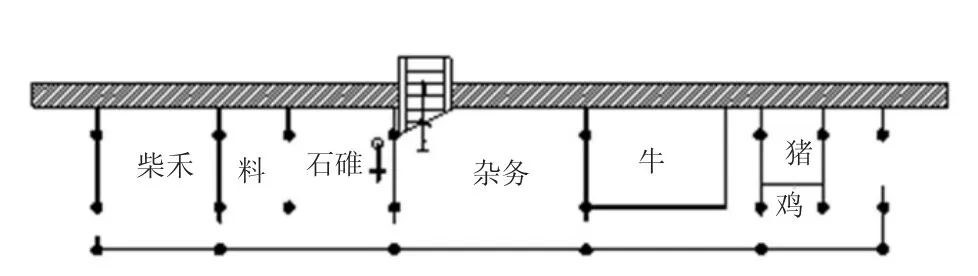

底层空间低矮,层高2m左右,内部空间有的不加隔断,为一通长式空间。也有的分间设以板壁、竹编墙,作为单个房间使用,以小门串通(图1)。这样的底层空间可用于存放生产工具、关养家禽与牲畜、储存肥料或用作厕所等。牲畜有一个独立的环境,污染源集中,易于清除,又不妨碍居住面的活动。这样的多功能空间与居住层既有严格区分,又有密切联系,既互不干扰又相互补充。

图1 苗族吊脚楼底层布置

1.2居住层

居住层为吊脚楼的核心,是苗族进行祭祀、居住和接待客人的场所。它主要由堂屋、退堂、卧室、火塘间和厨房等组成,还有储藏、杂务、挑檐等辅助部分。堂屋外侧建有独特的“美人靠”(图2)。

1.3阁楼贮存层

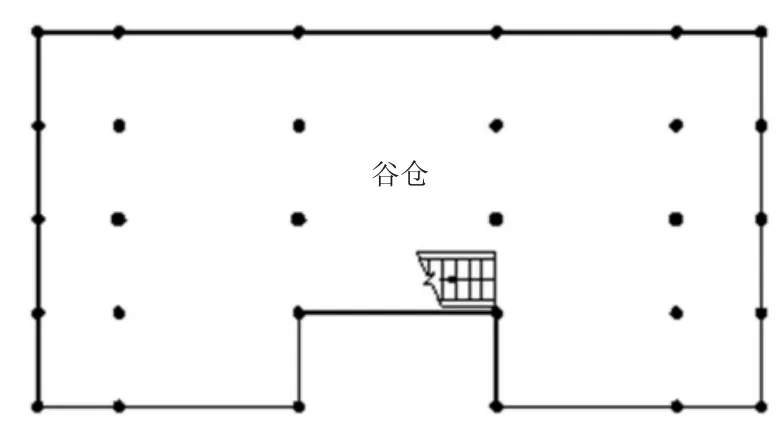

苗族吊脚楼的阁楼一般连通为一整体,在横向各构架之间不设置隔板,两面山墙处多不进行封闭,因此整个阁层连通一体,空气流通性能好,适应于黔东南潮湿多雨的山区气候,对粮食等作物风干有利(图3)。

图2 苗族吊脚楼居住层布置

图3 苗族吊脚楼阁楼层布置

2 黔东南苗族吊脚楼平面布置变化特点及原因分析

随着社会环境的变迁,经济条件的发展,生活习惯的改变,人们对居住环境的卫生、保暖和房屋的防火性能要求越来越高。传统的苗族民居为适应当代需求,发生了许多变化,主要表现在底层多采用砖砌体结构,牲口棚和厨房外迁,火塘间的改变以及美人靠的封闭等。

图4 苗族吊脚楼底层对比图

2.1底层采用砖砌结构,形成木加砖砌的混合结构

黔东南山多地少,山间盆地只占黔东南面积的3%左右,原来黏土砖在苗族吊脚楼中很少采用,吊脚楼底层几乎都是用木板进行围挡(图4a)。随着经济水平的发展和越来越多的苗族人外出打工,受外面建筑结构的影响,苗族人在底层采用砖砌结构的越来越多。上面依然保留木结构的形式,形成了一种新的木构架加砖砌围合的混合形式。我们看到,调研过的剑河展溜村几乎所有新盖房屋底层都是这种形式(图4b)。底层采用砖砌维护结构,可以增加吊脚楼的稳定性,同时密封性都得到了增强。

2.2底层牲口棚的外迁

苗族吊脚楼的另一个显著的变化是底层牲口棚的外迁。苗族将牲口棚放在底层是历史形成的产物,一是为了节省空间,二是牲口可以抵御荒蛮时期的野兽。随着贵州的发展,这两项功能实用性退化,人们对居住的舒适性要求越来越高,底层的牲口棚对居住环境卫生的影响越来越突出,所以苗族越来越多地将牲口棚外迁,放在房子的外端,单独设立。底层成为存放农用工具和杂物的场所,有的还作为部分室内农用生产场所(图5)。

图5 雷山乌东村某民居底层布置

2.3厨房单独设置

苗族吊脚楼采用木结构形式,木结构有重大的缺点,就是火灾隐患大。几乎每年都会发生火灾,导致许多村寨被烧毁。这是苗族村寨一直面临的重大灾害,如2013年镇远的报京,2016年的剑河温泉等都是整个村寨被烧毁,而厨房是用火的主要场所,也是火灾的最重要源头。很多家庭在修建吊脚楼时,将厨房单独修建,与主房吊脚楼分开,并多采用砖砌结构,这样大大降低了火灾的发生率(图6)。

图6 雷山乌东村某民居居住层布置

2.4火塘间改变

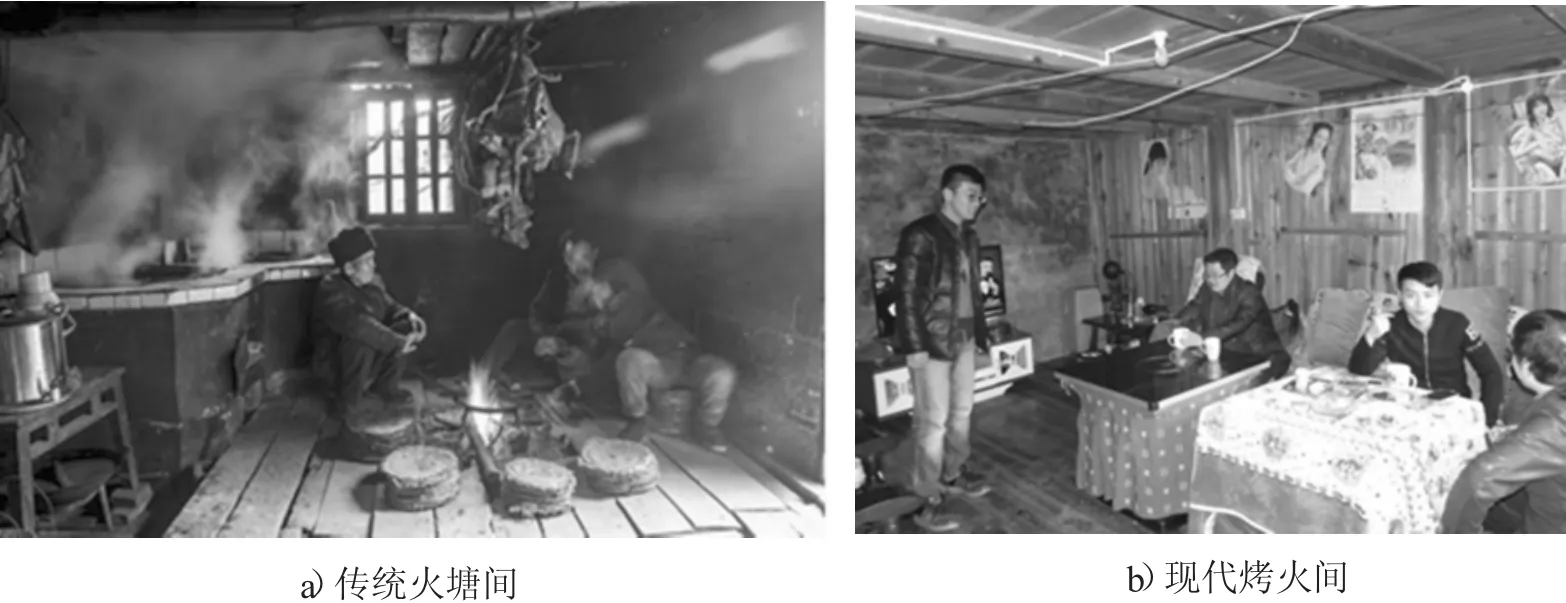

图7苗族吊脚楼火塘间对比图

图7 a是传统的火塘间,图7b是雷山县大塘乡某村民的烤火间,两者之间的差别十分明显。首先是取暖的能源发生了重大变化。以前取暖都是用木材,所以火塘必不可少。现在更多的家庭取暖采用电暖桌,完全代替了火塘的功能。其次是环境保护的要求也越来越重要。随着国家对生态环境的重视,对木材砍伐控制越来越严格,木材资源在减少,也不允许大规模使用木材取暖。火塘采用火炭,污染环境,传统的火塘间的四壁都是黑黑的,影响美观,而且火塘易发生火灾。电暖桌就没有这些问题。最后,由于电视、电脑的普及,家庭休息、娱乐的方式发生了很大的改变,传统的围坐火塘烤火聊天的生活方式已经难以维系,火塘间作为家庭中心发生了转移,更多的家庭将火塘间与电视间进行了合并。

2.5美人靠变化原因

吊脚楼的另一个显著变化,就是美人靠的改变。美人靠常设置在退堂外侧,是对外的窗口。美人靠在过去主要起到沟通邻里的作用。传统的美人靠是开放式的(图8),不防风雨,而且无法在冬天为房间保温。随着人们生活水平的提高和传统交流功能退化,越来越多的吊脚楼采用窗子将美人靠上面进行封闭,可起到防风雨和为房间保温的作用,也有利于楼板的防腐。美人靠面向外界,通过用窗进行封闭,可以增加立面的层次,同时窗子上可以增加装饰,增加美观效果。

图8 苗族吊脚楼美人靠对比图

3 结论

苗族吊脚楼是一种典型的民居建筑,它是苗族人在长期生活中顺应自然环境逐步形成的一种具有代表性的结构形式,具有许多原始的和历史的痕迹。由于社会、经济的发展,苗族人的生活方式和观念也发生了改变。这些改变必然导致其对居住空间的要求的改变。苗族吊脚楼正是通过改变空间来满足现在苗族人的需求。