碳足迹中心城区可持续发展研究*

2018-11-26杨养锋李婉丽

杨养锋 ,李婉丽

(1.西安文理学院 经济管理学院,西安 710065;2.西安科技大学 机械工程学院,西安 710054)

碳足迹从生态安全角度提出,以土地面积数量为定量测量生态状态的参照系,评价区域可持续发展的概念与方法[1].21世纪初期,学者们运用该方法对区域可持续发展状况进行评价[2].碳足迹计算方法是一种可以将全球关于人口、收入和资源有效利用,汇总为一个简单通用进行国家或区域之间比较的便利手段,是一种账户工具[3].碳足迹分析涉及的生态盈余、生态赤字和生态因子等基本概念.生物生产性面积是概念的核心,是碳足迹分析的基础.生物生产性面积是指依据土地的生态生产力,将土地划分为可耕地、化石能源地、牧草地、森林、建成地和水域等六种类型,通过计算特定区域内消费及废弃物排放所需要的生物生产性面积来表征其发展造成的生态压力即碳足迹需求,用该区域能够提供的生物生产性面积表征其生态容量即碳足迹供给,通过二者的比较来衡量和分析区域发展的可持续状况[3-4].在生态承载力范围内,按照一定人均碳足迹计算的人口是一个区域适度规模人口[5-6].生态承载力代表一个地区所能提供的资源环境条件,碳足迹代表人口的消费水平.中心城区指在大城市演化发展历史中所形成的具有老旧区、历史文化积淀区和城市记忆承载区,与行政中心聚集区为一体的核心地域.城市是经济发展和创新、创业大战略的核心载体,是我国经济转型升级的主战场,中心城区承载着城市转型发展、质量发展和可持续发展的核心功能.在城市化进程中,中心城区伴随着城市的飞速发展,形成和积累了大量的城市生态问题,是“城市病”的集中体现区和爆发区,制约城市的长远发展,“城市病”是指因人口过度集中在城市的一定区域而引起的一系列社会问题,表现为人口膨胀、交通拥堵、环境恶化、住房紧张、就业困难等,影响城市运行效率及环境友好,加剧城市负担,制约城市化发展以及引发市民身心疾病.是发展中国家的城市化问题给城市发展带来的严重负面影响,甚至导致城市衰退.碑林区是陕西省省会城市西安的重要城区之一,其位于城区中心东南部.东西长9.1 km、南北宽4.37 km,总面积23.36 km2,土地总面积24.27 km2,2016年地区生产总值为741.68亿元,户籍总人口74.8万人,人口密度为每平方公里30 829人.文中依据碑林区生态资源量,通过产量因子、均衡因子计算出其生态承载力,采用碳足迹评价方法,突出人口要素,引入适度人口规模变量,对碳足迹模型进行扩展和改造,从碳足迹和适度人口规模两个维度评价其发展状态,客观地分析其可持续发展状态,为快速发展中的城市中心城区可持续发展路径选择提供专业建议.

1 研究方法

文中采用马西斯·威克那格碳足迹计算模型[7-8].计算区域适度人口规模,在生态承载力内,按照人均碳足迹计算适度人口数量.鉴于人口是中心城区生态压力和“城市病”的核心影响因素,中心城区可持续发展评价模型构建突出人口因素,扩展碳足迹计算模型为

EF=N×∑(ci/pi)rj

(1)

EC=N×∑(aj×rj×yj)

(2)

R=N×ec/ef

(3)

式中:EF为总碳足迹;EC为总生态承载力;R为适度人口数;N为人口数;i为消费商品或生产的类型;j为生态生产性土地类型;ci为第i种消费商品的总量;pi为第i种消费商品的全球平均生产力;aj为人均生态生产面积;rj为均衡因子;yj为产量因子;ec为人均生态承载力;ef为人均碳足迹.

均衡因子是生态足迹计算中的重要参数,其将6种生物生产性土地类型的面积转换为具有相同生物生产力的面积,从而实现了6种类型土地面积的加和.产量因子表示不同区域不同年份中,土地生产力会随土地利用格局、区域技术等因素的变化而有所不同.文中的均衡因子、产量因子数值选用马西斯·威克那格在研究中国生态足迹时的取值.

2 数据计算

2.1 西安市碑林区碳足迹

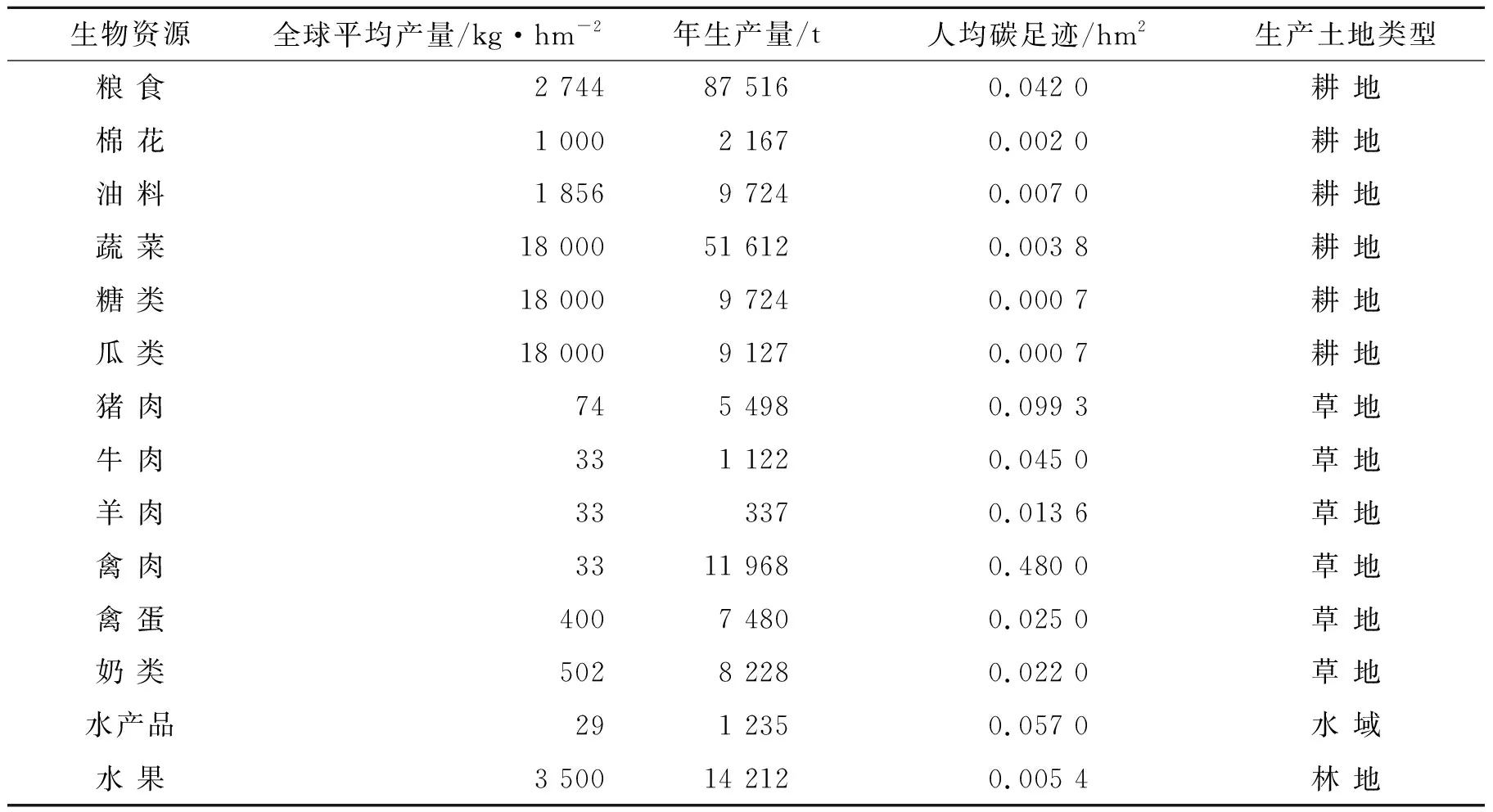

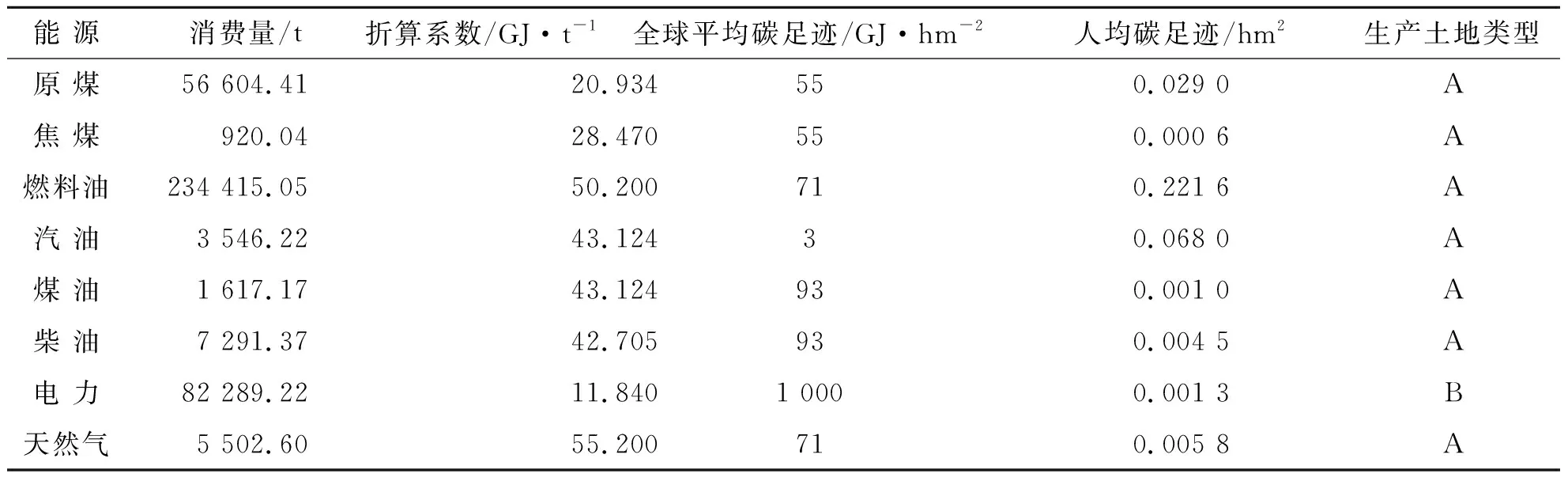

西安市碑林区碳足迹计算主要由生物资源消费和能源消费两个部分组成.数据来源于2016年西安统计年鉴,以碑林区2016年统计年鉴统计数据为基础,客观确定碳足迹分析中所需的生物资源和能源的消费项目.其中,生物资源消费15项,包括粮食、棉花、油料、蔬菜、糖类、瓜类、猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋、奶类、水产品、水果和木材等;能源消费共8项,包括电力、原煤、焦煤、燃料油、柴油、煤油、汽油和天然气等.确定生物消费各项目的全球平均产量,各类生物生产性土地的均衡因子[9-11];同时参考马西斯·威克那格碳足迹计算模型等,确定其能源消费各项目的全球平均土地产出率.2016年具体资源消费量碳足迹见表1~2,还有木材的全球平均年产量1.99 m3·hm-2,年生产量为762.9 m3·hm-2,人均碳足迹0.000 5 hm2,生产土地类型为林地.其中,折算系数即能源折算系数,是选定某种统一的标准燃料作为计算依据,计算出各种能源实际含热值与标准燃料热值之比,得出各种能源折算成标准燃料的数量,所选标准燃料的计量单位即为当量单位.文中采用的标准燃料为标准煤,又称煤当量.

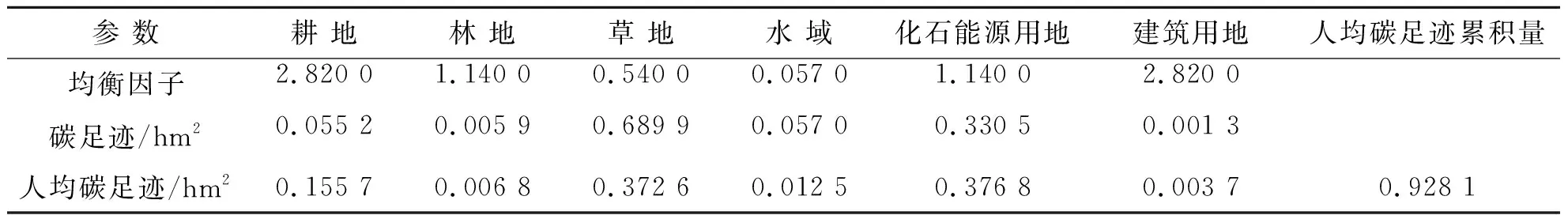

2.2 结果分析

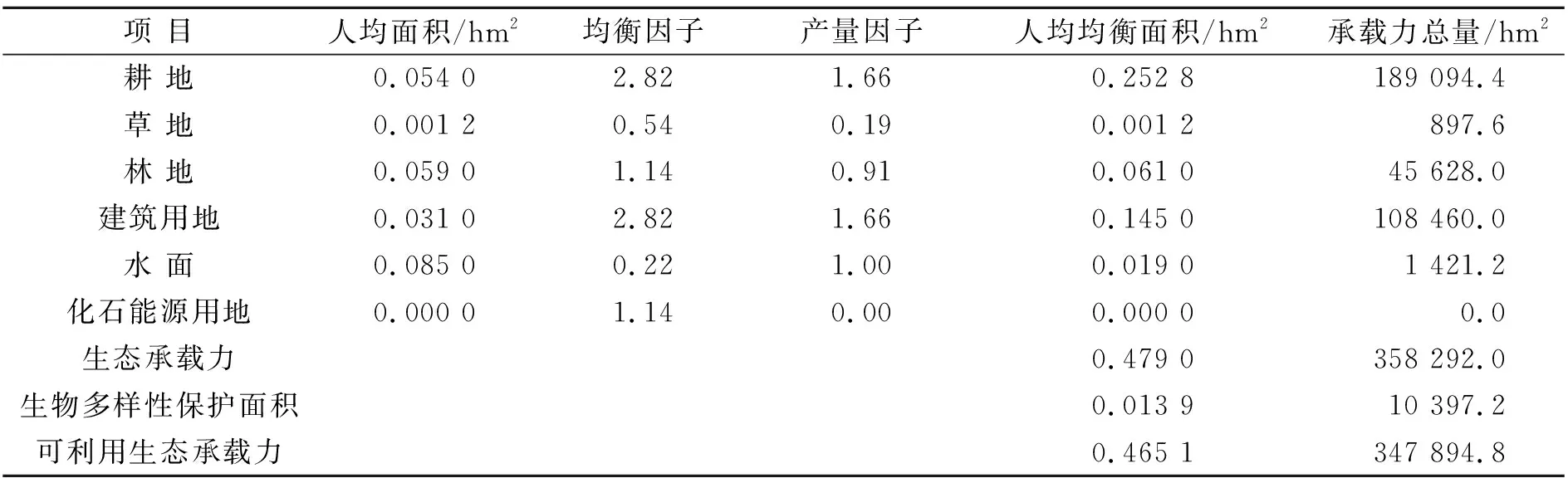

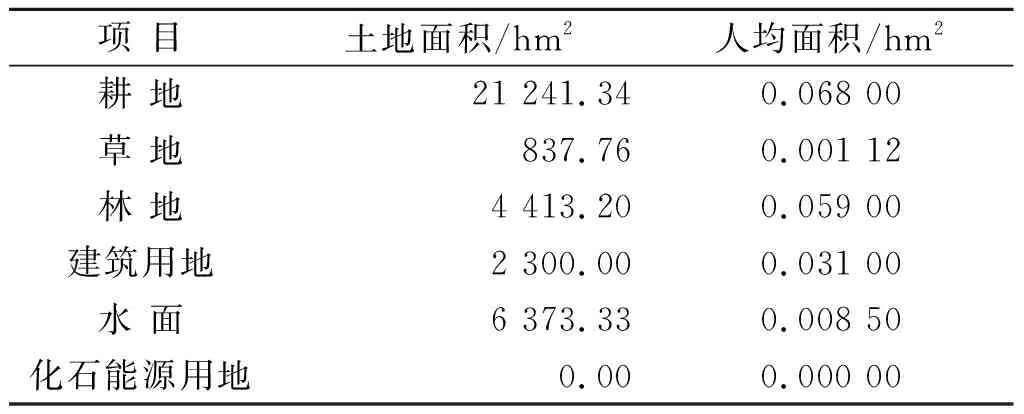

为了对具有不同属性和单位的各分帐户加总和比较,通过相应的均衡因子进行标准化处理,使其转化为统一的、可比较的生物生产性土地面积.碳足迹分量换算加和得到的2016年碑林区人均碳足迹计算结果汇总见表3;表4为碑林区生态承载力.表5为碑林区生物生产性土地供给面积.

表1 碑林区生物资源消费量碳足迹(2016年)

表2 碑林区能源消费量碳足迹(2016年)

注:A为化石能源用地;B为建筑用地.

表3 碑林区人均碳足迹(2016年)

表4 碑林区生态承载力(2016年)

表5 碑林区人均生物生产性土地供给面积(2016年)Tab.5 Per capita ecological land area in Beilin District (2016)

将数据代入式(3),得出碑林区适度人口规模为37.49万人.从计算结果看,2016年碑林区人均碳足迹需求为0.928 1 hm2,远远大于其生态承载力0.465 1 hm2,人均生态赤字高达0.462 9 hm2,总生态赤字高达346 301.6 hm2,碑林区适度人口规模为37万人,当年碑林区的户籍人口规模(未含流动人口)74.80 万人,远远超出碑林区生态承载力的承受范围.说明碑林区已经陷入严重的生态赤字状态,可持续发展面临严峻考验.基于资源环境的强约束,碑林区未来发展战略的调整迫在眉睫.

3 碑林区可持续发展路径选择建议

3.1 经济发展路径

3.1.1 控制人口规模

碑林区目前的人口规模远远超出环境承载力,未来产业结构转型升级需要人才,要科学制定合理的人口控制政策:① 有利于积极引导人口流动,减少人口规模,降低人口密度,缓解资源环境承载力的高负荷;② 通过人才政策,不断优化碑林区人力资源结构,以人才结构的不断优化推动产业结构转型和升级.未来在人口控制政策的制定方面,围绕碑林区产业转型升级的人才结构需求,在人口流动、落户、迁徙和教育等方面制定具有针对性和系统性的人才控制和引导政策;同时,配合碑林区城中村、棚户区改造,采取异地安置和现金补偿等方式疏解人口,置换土地空间资源,提高土地利用效率,形成各类产业要素和人才的富集高地,推动碑林区主导产业集群发展,促进产业结构转型和升级.

在资源环境强约束的条件下,未来围绕产业转型升级的方向,应着力引进、留住和聚集以下几类人才:① 具有创新创业激情,技术研发能力强,市场转化效率高的创新团队人才;② 符合产业转型方向的技术研发、市场拓展、企业管理和技能应用型人才群体;③ 支撑碑林区现代服务业持续健康发展的管理型、服务型和科技型人才群体;④ 有利于碑林区打造西安市金融服务中心、商贸流通中心、文化创意中心和历史文化体验中心所需的各种创新性创业型以及技能服务型人才群体.

3.1.2 优化产业结构

深入挖掘碑林文化资源优势,推动文化产业大发展、大繁荣.文化产业属于典型的低碳产业,碑林区具有丰富的文化资源,如果不能将文化资源与市场、资本有效对接,不能进行创造性地合理开发,历史精华和文化价值就无法兑现,文化产业规模发展也就无从谈起.碑林区振兴文化产业要有大格局、大产业、大整合和大创新的发展理念,深入挖掘碑林的文化资源优势,按照“资源—内容—产品”的逻辑关系,通过科技创新手段,打造立体文化呈现方式和体验方式,构建多元化的文化产业生态,使碑林实现由文化资源优势向文化产业优势转变,进而向文化品牌优势演进,真正提高碑林文化产业的影响力和竞争力.还要充分发挥文化创意的融合带动优势,大力发展创意产业,提升文化创意、科技和传统产业的融合力度,带动和促进传统产业的转型升级.要围绕创意产业大做文章,做大文章,着力打造文化名城、创意之都的亮丽品牌.

以科技创新为驱动,积极扶持低碳、绿色产业发展,推动产业结构转型升级.西安市第十二次党代会明确提出,中心城区在未来发展中的定位是现代服务业.碑林区可以牢牢抓住这一机遇,继续用好国家服务业综合改革试点区域政策,利用国家中心城市建设黄金机遇期,以社会消费结构和人民生活需求升级为导向,大力培育和发展现代服务业.顺应时代发展需要,迎接人口老龄化的到来,支持养老产业、大健康产业发展,积极鼓励养老产业、大健康产业和医疗服务业融合发展,形成多元化的康体、休闲、养老新业态和新模式,重点支持郊区化健康养老综合业态发展,分解和降低区域人口密度,缓解城市高负荷承载的压力.遵循后工业化时代城市产业演化发展的趋势和规律,合理的调整和优化产业结构和布局,重点发展文化创意、旅游、科技及现代服务业,增强战略新兴产业培育力度,加快构建高质量发展的现代产业体系,提升生态资源的供给能力.大力实施智慧城市工程,使城市治理水平和能力向现代化智能化转型;积极推广绿色技术应用,如城市垃圾污染物消纳能力的新技术,城市生活垃圾的分类、回收及资源化处理技术,新能源技术,节能新材料,空间立体停车系统等,引导产业向技术密集、资本密集、附加值密集和低碳环保的高端产业集群发展.

3.2 生态优化路径

积极实施“绿色屋顶”建设.加大屋顶绿化和垂直绿化等的实施力度,为城市增绿;进一步调整和完善城区规划,增加城市绿地比重,在城市公共空间加大绿植和绿地的覆盖率;针对有条件的旧建筑和在建及新建建筑,通过税费减免等方式激励引导业主实施“绿色屋顶”建设.

控源减排,缓解承载压力.落实“十三五”规划纲要,全面实施污染物排放总量控制.采取“自上而下”与“自下而上”相结合的策略实施污染物总量控制.考虑城区环境容量的差异性,依据生态环境现状,落实总量削减指标,逐步改善生态环境压力.

发展城市飞地,疏解城市人口.飞地是扩充城区环境容量的有效方式,是带动区域发展、精准扶贫,促进区域协调发展的现实路径.充分发挥碑林区在文化、科技和现代服务业方面的产业优势,以技术输出、产业转移和新型产业培育等方式和外围郊区、郊县合作开发城市飞地.可以转移城市人口,减轻环境压力,拓展资源环境生态产品的供给.

树立生态理念,倡导绿色生活方式.树立绿色环保的生态文明理念,大力提倡绿色生活方式、消费方式和生产方式,培养生态环保的现代文明意识.形成“生态环保,我做先导”的文明理念和行为秩序.

扩大交通基础设施投资,抑制汽车消费需求增长.碑林区作为西安的核心城区,人口密度大,人均道路面积小,机动车保有量过大,造成城市交通环境拥堵,城市运营效率降低.应在优化现有基础设施及交通线路的基础上,扩大投资规模,建设地下停车场和专用多层停车建筑,提高人均铺装道路面积.同时,通过政策引导、制度约束和文化传播等途径,控制汽车增长数量,从需求和供给两方面提升资源环境承载力.

合理开发地下空间,提高土地利用效率.城市要发展,土地是关键,空间是核心.国际经验表明,合理利用地下空间,可增加城市空间面积近40%.碑林区作为西安市核心城区,随着人口的不断聚集,土地资源紧张已成为限制区域发展的主要瓶颈.向地下要土地要空间已成为城市发展的历史必然.碑林区地下空间的开发与利用应遵循以地铁沿线和主干道网络为骨架和轴线,以中心商业区、交通枢纽、城市绿地、广场、主干道交叉点、大型公共设施以及旅游景点等为开发节点,科学规划系统推进,逐步形成“点、线、面”相结合的三位一体地下空间网络格局,提高土地利用效率,实现可持续发展.

3.3 提升公共服务水平

始终把人民群众利益放在首位,以社会保障和社会事业为抓手,坚持以人为本,不断加大投入,完善以社会保险、社会救助和社会福利为基础,以基础养老、基本医疗、廉租住房和最低生活保障制度为重点的社会公共服务保障体系,让广大群众特别是困难群体的基本生活得到更好保障,为建设“美丽碑林”奠定坚实的群众基础.

进一步转变政府职能,深化行政体制改革,提高效能;延伸政务管理服务,发挥区政务中心和区政府门户网站作用,及时准确公开政府信息,集中办理行政审批、投资服务和便民服务等,着力构建多元化大服务工作平台.

4 结 语

综上所述,碑林区现有人口规模远远超出了适度人口规模的容量,区域生态环境承载压力不断增大,生态赤字等“城市病”形势严峻.解决问题的路径:① 通过调整产业结构、促进产业转型升级和产业转移,改变人口的聚集结构,纾解人口压力;② 通过实施绿色发展战略降低碳足迹;③ 通过转变城市发展方式,通过城市飞地的形式,增加生态资源供给,提高生态承载能力.还要合理开发地下空间,提高土地利用效率,缓解城市基础设施利用压力,增加生态产品生产供给;要优化人才结构,支持重点产业、核心产业发展,促进产业调整转型,尽快建立高质量增长的现代产业体系.通过综合施策、多种措施并用,消减生态空间赤字,提高生态空间容量,为其转型发展和可持续发展创造更好的条件支持.在把碑林区作为生态整体来考虑的同时,还要兼顾系统的复合性特征,碑林区是一个包括政治、经济、文化和生态人工复合巨系统,各个子系统相互作用、相互制约和相互支撑,在进行生态系统建设的同时,要考虑各个子系统的配合和建设问题.要加强公共服务设施建设,提升服务能力,完善社会服务保障体系,也是碑林区实现可持续发展的重要方面.解决中心城区可持续发展问题是一项复杂的系统工程,要依据系统思维,立足生态建设,兼顾经济、社会的稳定和发展,综合提升城市的生态品质、生活品质、服务品质和基础设施品质,满足城区可持续发展的需要.