闽南语“无/有”结构中“通”的语义演变

2018-11-22陈曼君

陈曼君

(集美大学 文学院,福建 厦门 361021)

一、引 言

“通”作为“可以”义助动词用始见于唐宋之际。[1]助动词“通”只是历史汉语里的一个匆匆“过客”,它并没有在历史汉语中传播开来,而是主要保留在闽方言尤其是闽南方言里,并在闽南方言中得到充分的发展。[2]其实,早在明清闽南方言戏文里,助动词“通”已经得到极大的发展了。它主要出现于以下三种结构:第一,(NP)+通+VP;第二,(NP)+neg/affm +(得)+通+VP;第三,(NP1)+无/有NP 2+通+VP。笔者将根据历史文献和现实方言着重梳理闽南方言情态助动词“通”在“(NP1)+无/有NP 2+通+VP”结构中的语义演变情况。

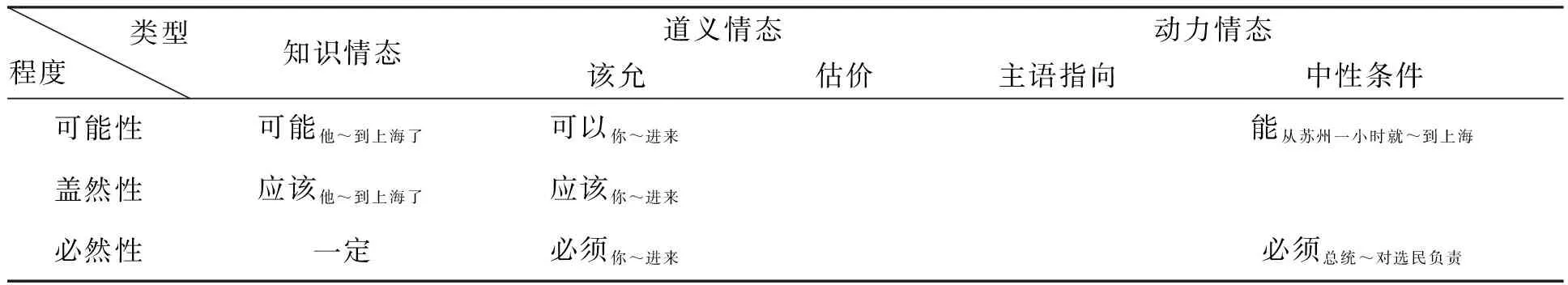

关于情态理论,Wright[3]、Lyons[4]、Palmer[5-6]、Bybee等人[7]178,199做了非常精彩的分析。目前针对情态的分类,仍然存在着较大的争议。笔者采用Palmer等人比较通行的三分法,即情态可以分为动力情态、道义情态和知识情态三种。关于这三种情态的定义及其内部的分类,具体见陈曼君的《闽南语“(NP)+通+VP”中“通”的语义演变》[2]。朱冠明根据西方学者对英语情态动词的研究,把汉语情态助动词在情态类型和语义程度上作了分类(见表1)。他认为表中估价类含有“配”“值得”等,主语指向表“能”或“愿意”,它们与可能性、盖然性或必然性无关。[8]笔者赞同这一做法,认为它适合于闽南方言情态助动词的研究。

表1 汉语情态助动词在情态类型和语义程度上的分类

笔者所用的历史文献主要是明清时期用闽南方言写成的戏文,具体有明嘉靖刊《荔镜记》(1566年)[9]、明万历刊《荔枝记》(1581年)[10]、清顺治刊《荔枝记》(1652年)[11]、清道光刊《荔枝记》(1831年)[12]、清光绪刊《荔枝记》(1884年)[13]。它们讲述的是同一个故事——泉州人陈三和潮州人五娘的爱情故事。这些版本除了道光版外,均由台湾学者吴守礼分别于2001年重新校注出版。笔者所使用的是吴氏校注和泉州地方戏曲研究社的版本。下面所谓“明清戏文”指的是上述这些戏文。此外,还有《语苑》杂志。

笔者所用的现实方言是现代闽南方言。现代闽南方言考察的对象包括书面语料和口语语料。书面语料考察的是台湾闽南语故事集语料库。口语语料来自泉州方言的一个点——惠安方言,为笔者调查所得。

“(NP1)+无NP 2+通+VP”结构中的“通”和“(NP1)+有NP2 +通+VP”结构中的“通”,都夹在两个动词性结构之间,具有承接上一个动词性结构和引领下一个动词性结构的作用,它们都作助动词用,都表“能够”,仍保留着情态义。然而,它们的语义演变路径却迥然有别。我们把前一结构及该结构中的“通”分别称为“通1”结构和“通1”,把后一结构及该结构中的“通”分别称为“通2”结构和“通2”。

二、“通1”的语义演变

“通1”结构是由“(NP)+不+通+VP” 结构演化而来的,此后朝着两个不同的路径演变。一个路径体现的是语法结构的不断演化,即相继向“(NP1)+V1+有NP2+通+V2P”结构和“(NP)+VP1+通+VP2”结构演化。一个路径体现的不是语法结构的演化,而是“通2”语义的不断演化。对“通1”结构如何由“(NP)+不+通+VP” 结构演化而来以及前一个演化路径,笔者以另文予以讨论。本节要探讨的是后一路径,即“通1”结构内部“通1”的语义演变路径。

“通1”结构在明清戏文里相当常见。该结构中的NP2既有指人的,也有非指人的,其中以非指人的居多。“NP2”指人时,一般都泛指“人”,或者泛指某一类人,如“玉颜之女”。NP2非指人时,主要指具体事物或处所,如“物(东西)、椅、银(银子)、饭、处(地方)、门路、乜(什么东西)、一处(一个地方)、米、”等,而其中又以“物”“处”“乜”最为常见。此外,还有少数指抽象事物,如“恩(恩情)、话、乜(什么事情)、计(计策)”等。到了现代闽南方言,“通1”结构的使用更是十分频繁,NP2所指的抽象事物常见的有“法度(办法)”“才调(能力)”等。

在“通1”结构中,“通1”先是发展出中性情态,后发展出知识情态。主语指向情态的产生则晚于知识情态,但它不是由知识情态演变而来的,而是由中性情态演变而成的。它产生以后又进一步演变为知识情态。所以,“通1”情态义的发展并不是线性的发展,而是交织进行的。

(一)中性情态>主语指向情态

1.表中性情态。早在明嘉靖刊《荔镜记》里,“通1”的中性情态义已经发展得十分成熟了。在该戏文17个“通1”用例中,就有10个用例是表中性情态的。“通1”表中性情态时,NP2常指具体事物,常指人,也可以指处所。无论NP2所指为何,都是施事完成某一动作所具备的外在条件。句中不具备NP2,自然也就不具备完成某一动作行为的外在条件。例如:

(1)我今无银通赔恁,情愿将身写赔恁哑公。(我现在没有银两陪你们,甘愿卖身给你阿公。)(嘉靖刊《荔镜记》19.340、341)

(2)腹饥饭又袂食,无处通可歇。(肚子饿了又没有吃饭,没有地方可以歇脚。)(嘉靖刊《荔镜记》49.13、14)

(3)长冥清冷,无人通借问。(夜长又冷清又寒冷,没有人可以问。)(嘉靖刊《荔镜记》48.109)

NP2所指常见的是“通1”后动词所指动作的受事,如例1、例3。这类句子的NP1如果省略,常常指向说话者自己。

在此后的清代戏文乃至现代闽南语里,随着“通1”其他情态义的不断发展壮大,表中性情态的“通1”在各种情态义中,其用例所占的比例越来越小。尽管如此,时至今日,表中性情态义的“通1”用例还是最为常见的。

2.表主语指向情态。在整个明清戏文里,“通1”表主语指向情态的例子比较罕见,仅见个别用例。它始见于顺治刊:

(4)受尽艰辛,无处通说起。(受尽了艰辛,无从说起。)(顺治刊《荔枝记》5.26)

主语指向情态是指施事完成某动作所具有的内在致能条件。在例4里,NP2“处”就不是“通”后动词语“说起”执行的场所,而是“说起”得以执行的内容。只要“说起”动作执行了,“处”就自然出现。因此,“处”不是“说起”得以施行的外在条件,而是“说起”得以施行的内在驱动力。可见,句中的“通1”表示的是施事完成“说起”这一动作行为的内在致能条件。这里的“处”已经泛化为一种内在致能条件,而不是真实存在的某一空间。句中不具备NP2“处”,自然也就不具备完成“说起”这一动作行为的内在致能条件。

虽然从主语指向情态演变为中性情态是许多语言情态动词语义演化的普遍规律,具体见Bybee[7]178、Traugot等人[14]119的研究。但是,闽南方言“通1”的语义演变却是逆向而行的:中性情态>主语指向情态。从主语指向情态到中性情态的演变,是人们将对身体内在能力的认知扩大到对身体以外的外部社会、物质条件的认知的结果。而从中性情态到主语指向情态的演变则恰恰相反。这是不同的思维方式在起作用。

Traugot指出,每一个语义演变,不是简单地由A演变为B,而是要经历一个过渡阶段——A和B两者的并存阶段,然后有时再演变为B,即要经历“A>A~B(>B)”阶段。[14]11-12“通1”从中性情态向主语指向情态的演变正是经历了这样的一个演变阶段。早在嘉靖刊戏文里,通1只出现这两种情态的并存阶段,而且只见唯一的一例:

(5)感谢小妹相照顾,今旦无恩通相补。(谢谢妹妹照顾,现在也没有什么可以/无法报答你的恩情。)(嘉靖刊《荔镜记》28.71、72)

例5中的NP2“恩”既可以外化为实物,理解为实现“补(报答)”行为所需要的实物,也可以理解为完成“补(报答)”行为所需要的能力。这是“通1”从中性情态向主语指向情态发展的佐证。

“通1”从中性情态发展为主语指向情态的历程比较缓慢。如上所述,明清时期“通1”只出现个别主语指向情态的用例,它主要还是处于上述两种情态的并存阶段,而且只是零星用例。到了《语苑》时代乃至现代闽南方言,虽然“通1”仍然处于上述两种情态的并存阶段,但越来越多的是其用为主语指向情态的例子,显见“通1”的主语指向情态到了近现代已经有了很大的发展了。诸如下面的例子很多:

(6)此条事情我无法度可(通)对辨。看你有甚么法度无。(这件事我没有办法应对。看你有没有办法。)(《语苑》三十一 5-10-7)

(7)煞成实无法度通还啦。(竟真的没有办法还啦。)(《彰化县民间文学集》七36.18)

(8)当含二十箍卜予 in7,包囥得粿卜予 in7,无才调通得啊,啊 in7 搁提予扛轿的,啊当这……(连二十块要给他们,包在糕点里面要给他们,他们又拿去给抬轿子的,没有能力得到了,这……)(《大安乡闽南语故事集》三114.12、13)

这三个句子里的“法度”“才调”都指人的内在能力,“通1”都表示完成某一动作行为所具备的一种内在能力。需要指出的是,这三个句子所指的事件都是已然事件。

(二)中性情态>知识情态

“通1”所表示的知识情态最早来自中性情态。早在嘉靖刊《荔镜记》,这种情态的使用频率就仅次于中性情态,它已经发展得比较成熟了。“通1”来自中性情态的知识情态发展自下列两种句子环境,这在嘉靖刊戏文就都已经出现了,从中勾勒出“通1”知识情态的发展脉络。

1.“通1”结构充当小句。在明清戏文里,这一结构作为小句,只出现于宾语的位置上,一般都是充当心理动词的宾语,构成“(NP1)+ V+(NP2)+无NP 3+通1+VP”结构。同时,不论这一小句宾语是出现于陈述句中还是出现在疑问句里,句中的“通1”都表知识情态。例如:

(9)拙年無ㄙ守空房,今日好人來相逢;不畏無人通中我,只怕小子不中人。(这些年没有老婆守着空房,今天佳人来相逢;不怕没人能中意我,只怕我不中意人家。)(嘉靖刊《荔镜记》5.144-147)

(10)你那送转去,我畏无物通度汝食?(你如果送回去,我怕没有东西可以给你吃啊?)(嘉靖刊《荔镜记》14.105、106)

这类句子的主语指向说者时,常常可以省略。动语“畏”,既可以出现于陈述句,也可以出现于疑问句。无论是出现于陈述句还是出现于疑问句,体现的都是说者对宾语“无NP3 +通1+VP”这个命题真实与否给出的主观意见。“通1”所表达的知识情态是通过主句获取的,“通1”结构一旦脱离主句,“通1”倾向于解读为中性情态,这样其知识情态义就自动消失了。可见,“通1”的知识情态义主要是外在的语境赋予的。

2.“通1”结构单独成句。这里所说的“单独成句”是指“通1”结构可以单独构成一个分句或者一个句子。在明清戏文里,以这种情况居多,而且大都见于陈述句。“通1”结构单独成句时和其充当小句时的情况迥然有别。“通1”结构单独成句时,“通1”既可以表中性情态,也可以表知识情态。当“通1”句所指事件属于已然状态,“通1”总是表中性情态,如例1至例3。当“通1”句所指事件处于未然状态,很多时候便是说者的一种假设,是说者根据已有经验、知识的一种主观上的判断。这时,“通1”就不表中性情态,而表知识情态了。例如:

(11)扫了辛苦成病,无人通伏事你。(扫得辛苦扫出病来,就没有人能服侍你了。)(嘉靖刊《荔镜记》14.7)

(12)我那去力饭硿捧藏了,都无饭通食。(我如果把饭缸端去藏起来,就没饭吃了。)(嘉靖刊《荔镜记》22.368-369)

在例11、例12之类句子中,“通1”的知识情态义也是靠特定的语境——假设句获得的。不过,与例9、例10不同的是,前类句子中的“通1”结构已上升为正句了,如果脱离了偏句的制约,即例11、例12分别变为“无人通伏事你”和“无饭通食”,则可能表已然,也可能表未然。相应地,“通1”就既可能解读为中性情态,也可能解读为知识情态。可见,这时的“通1”在“通1”结构中已经开始萌发出知识情态来了。

与此同时,在嘉靖刊《荔镜记》里也体现出“通1”知识情态的进一步发展。具体来说,就是“通1”结构单独构成一个句子时,“通1”已经可以单一地解读出知识情态了。例如:

(13)只时无闲饭通乞人食。(现在没有闲饭可以让人吃了。)(嘉靖刊《荔镜记》26.423)

例13表示的是说者对现状的一种判断。这种判断未必为真,“通1”就只表知识情态了。

上述可知,“通1”结构所指事件属于已然状态时,“通1”总是表中性情态,但是也有例外。当“通1”出现于下列的语境里,“通1”就不再表中性情态了:

(14)你卜去,我也无物通共你送路,我另有白金十两,锦袄一领,白马一只,送你返去。(你要回去,我也没有什么东西可以送你上路,我另有十两白金,一件锦袄,一匹白马,送你带回去。)(嘉靖刊《荔镜记》12.048-053)

尽管例14所指事件已经发生,说者要送给对方的东西已然确定,但是说者由于过于自谦,还是下了“我也无物通共你送路”这一结论。这是与事实不符的。显然,说者对客观事实的描述参入主观成分,这时“通1”无疑便表知识情态了。到了现代闽南方言里则出现了大量的不定指“啥”。例如:

(15)阿舅,无啥通食。(舅舅,没有什么可以吃的。)(《大安乡闽南语故事集》二64.22)

(16)无啥人通来。(没有什么人可来。)(惠安方言)

这两个句子里的“无啥(没有什么)”“无啥人(没有什么人)”并没有一个准确的度,显然都是说话者的一种主观想法,“通1”表达的是知识情态义了。

在陈述句里,现代闽南方言“无NP2”后的动词除了可以是动作动词外,还可以由心理动词充当。在这类句子中,NP2往往指人。心理动词所指的心理如果不是当事人自己,同时又不是感受者,是很难捉摸得清楚的,外人只有推测的份了。对于“(NP1)+无NP2+通1+VP心理”中的NP2是否真的VP心理,作为旁观者的说者,便只能是凭借想象来下结论了。例如:

(17)无人通可怜伊。(没有人会可怜他的。)(惠安方言)

(18)因老母过身喽,无人通惜伊喽。(他妈妈过世了,没有人疼爱他了。)(惠安方言)

有时,即使说者是VP所指心理的感受者,其所感受也未必是真实的状况,感受者是很难真切地感受到第三者的内心世界的,他的感受往往会带有很强的主观性。这时,“通1”所表示的也是一种知识情态。例如:

(19)无人通数念我。(没有人能想念我。)(惠安方言)

有时,说者也可以通过反问句来表达自己主观上坚信的一种事实,这种事实是说者根据自身经验得出的结论,自然“通1”表达的也只能是知识情态了。不过,这种情况无论是在明清戏文还是到了现代闽南方言,都不多见。例如:

(20)岂无玉颜之女通共三爹匹配?(难道没有漂亮的女子可以和三爹匹配?)(顺治刊《荔枝记》21.027)

(三)主语指向情态>知识情态

“通1”从主语指向情态发展出知识情态的脉络,和其从中性情态发展出知识情态的脉络如出一辙。“通1”来自主语指向情态的知识情态也是发展自下列两种语境:

1.“通1”结构充当小句。早在顺治刊《荔枝记》,“通1”所表示的来自主语指向情态的知识情态已见端倪。它一开始出现于小句。例如:

(21)哑娘见那不愿嫁乞林厝,岂畏无计通改脱?(哑娘既然不愿意嫁给林厝,难道担心没有计策可逃脱?)(顺治刊《荔枝记》6.057、058)

例21中的“无计通改脱”,表达的是没有能力可以解脱。单独来看,此处的“通”应当表达主语指向情态。然而说者并非对此进行客观的描述,而是通过“岂畏”对“无计通改脱”这一命题进行评议,带有说者主观的评判。所以例21中的“通”表达的是由主语指向情态演变而来的知识情态。其所表达的知识情态义也是通过主句的语义约束获得的,离开了主句便不能解读出这种情态义。这种情况一直持续到光绪刊《荔枝记》都没有改变。

2.“通1”结构单独成句。到了《语苑》,“通1”表知识情态时,“通1”结构可以以分句的形式出现,也可以单独构成一个句子。例如:

(22)实在忽其然的事情,更较按怎斟酌,亦是无法度可(通)避。(实在是突然间发生的事情,再怎么斟酌,也是无法避免的。)(《语苑》十九 7-53-2)

(23)大罗神仙都无法度可(通)救。(就是大罗神仙都没能救。)(《语苑》三十三 1-84-9)

在这类句子里,说者都是对现实发生的事情进行评判,都带有其浓厚的主观意识。“通1”结构从作为一个小句,到一个分句,再到单独构成一个句子,正是“通1”来自主语指向情态的知识情态日益摆脱语境,从“通1”结构独立发展出来的真切反映。

上文指出,在现代闽南方言里,当“通1”表主语指向情态时,例6、例7、例8之类“通1”结构所指的事件都是已然事件。如果这类结构所指事件都变成未然事件,则“通1”就不表主语指向情态,而是表知识情态了。例如把例(8)变为:

(24)伊无才调通得着,会去度人得着。(他没有能力得到,会被别人得到的。)(惠安方言)

例24中的“通”就变成表说者的主观意见和态度了。这种情况在明清戏文里未曾见过,它是后来才发展起来的。

不过,当例7、例8之类句子表完成的句末语气词消失以后,又缺乏像例6、例24那样有上下文的语境制约,这类句子究竟是表已然还是表未然,一时是很难截然分清的,这就会产生歧义——它可能表主语指向情态,也可能表知识情态。例如:

(25)伊无才调通买即卷册。(a.他没有能力买这本书了。—b.他会没有能力买这本书的。)(惠安方言)

(26)伊无法度通找着伊。(a.他已无法找到他。—b.将无法找到她。)(惠安方言)

这两个例子,做a理解时表已然,它们只是对客观事实的描述,句中的“通”表主语指向情态;做b理解时表未然,就完全是说者的看法了,句中的“通”表知识情态。这显然是从例6、例7、例8之类句子发展为例24之类句子的过渡阶段,也表明了例24之类句子中“通1”所表达的知识情态还处于发展之中。

三、“通2”的语义演变

“通2”结构有两个来源,一个是由“(NP)+通+VP”结构发展而来的,继而不断发生语法结构的演化,即相继向“(NP1)+V1+有NP2+通+V2P”结构和“(NP)+VP1+通+VP2”结构演化;一个是由“通1”结构催生的,“通2”结构以这个来源的为主。由“通1”结构催生的“通2”结构并没有继续发生语法结构的演化,其所进行的演化只发生在“通2”结构的内部“通2”身上。即:只有“通2”的语义在演变,不管“通2”的语义如何演变,它始终都在“通2”结构中进行,始终都是一个助动词。关于前一个来源的演化路径,我们也另文讨论,本节要探讨的则是“通2”的语义演变路径。

相较于“通1”结构,“通2”结构在明清戏文里的使用频率就低得多了。“通2”结构中的NP2,同“通1”结构中的NP2一样,都是既有指人的,也有非指人的,其中也是以非指人的NP2居多。“通2”结构中,NP2指人时,比“通1”结构中的NP2所指范围宽泛,可以泛指“人”“人家”,可以指向像“孙”之类的某一类人,也可以指向“谁人(谁)”“谁”之类疑问代词;NP2非指人时,主要是指具体事物或处所,如“马、口、钱、物(东西)、乜(什么东西)、钱银(钱)、银(银子)、山糍、处(地方)”等,而指抽象事物的很少,仅见“乜话(什么话)”。到了现代闽南方言,“通2”结构已经变得十分常见了。该结构中的NP2所指的抽象事物常见的也是“法度(办法)”“才调(能力)”等。

尽管“通2”同“通1”出现的语言环境颇为相似,然而它们毕竟还有肯定范畴和否定范畴的差别。沈家煊指出,肯定句的肯定范围总是比否定句的否定范围来得大,至少一样大。[15]这体现了肯定和否定的不对称。这种不对称体现出来的便是使用频率的悬殊。石毓智认为,一个词的语义程度的高低跟它用于肯定式或否定式的频率的大小是密切相关的,凡是多用于否定结构的词语都是语义程度比较低的。[16]346“通2”结构与“通1”结构的使用频率的悬殊就与它们结构中NP2的语义程度有直接的关系。“通2”结构之所以有两个来源,一方面是由于“(NP)+通+VP”结构中的“通”的语义演化而带来的结构上的突破导致的;另一方面是由它自身的肯定结构决定的。现实和虚拟是客观存在的两种对立现象。根据石毓智的考察,现实句和虚拟句在句法结构上的对立是人类语言的普遍现象。在汉语中,肯定和否定用法在表现实的陈述句和虚拟句中是互补的:在陈述句中,它们只能用于否定结构;在表虚拟的疑问句中,它们只能用于肯定结构[16]50-51。其实,这也体现了肯定和否定的不对称。我们知道,“通1”结构的使用频率远远高于“通2”结构,由此可以推测前一种结构的产生早于后一种结构。世界是一个矛盾的对立统一体。有现实的存在,必然需要虚拟世界跟它相互对立统一。这样,世界才能处于平衡之中。因此,前一种结构产生以后便会催生后一种结构。

“通2”结构产生后,随着时间的推移,如上所述,“通2”情态义的演变历程和“通1”迥然有别。“通1”所表达的中性情态和主语指向情态都是先于知识情态发展起来的,而“通2”所表达的中性情态和主语指向情态的发展则可以后于知识情态。“通2”所表达的知识情态有知识情态1和知识情态2之分。所谓“知识情态1”,指的是对动作行为得以实现所具备的外在条件这一命题进行评判。所谓“知识情态2”,指的是对动作行为得以实现所具备的内在能力这一命题进行评判。“通2”的语义演变有两条路线,一条是知识情态1>中性情态,一条是知识情态1>知识情态2>主语指向情态。其中,“知识情态1>知识情态2”的演变路径和上述的“中性情态>主语指向情态”的演变路径是平行的。Bybee[7]199、Traugot等人[14]147比较一致的看法是:非知识情态>知识情态。而就闽南方言来看,“通2”的语义演变则与此背道而驰。这也是东西方人的思维方式不同导致的。

(一)知识情态1>中性情态

上述可知,由“通1”结构催生的“通2”结构见于疑问句。这类“通2”结构早在嘉靖刊《荔镜记》已经出现了,但仅见两个例子,它们都出现于反问句。例如:

(27)只笼内空无一乜,一个布袋帕有二三升米。椅仔四脚,十笼四耳,值乜钱!有乜通赔得懒镜起?(这个箱子里面空无一物,一个布袋装有两三升米。一个椅子四个脚,一个箱子四个耳朵,值什么钱!有什么东西可以陪得了咱们的镜子?)(嘉靖刊《荔镜记》19.309-312)

(28)是知州做可不是,全不知三爹是机宜。今旦有口通说乜?望大人乞救残生。(是知州做得比较不对,全然不知道三爹是管家子弟。现在有嘴巴能说什么?乞望大人救救我的命。)(嘉靖刊《荔镜记》52.061-064)

例27、例28里的NP2都指具体事物,“有NP2”所指都是其后“VP”所指动作行为得以实现所具备的外在条件。不过,说者的旨意并不在于对此进行客观的描述,而是用反问的语气,通过“通2”结构,来表达自己的见解和看法,因此带有浓浓的主观色彩。可见,这两个句子里的“通2”都表知识情态1。

到了其他后起的明清戏文,有29个“通2”用例。它们中绝大多数是表知识情态1的。这些表知识情态1的用例大多出现于反问句,个别出现于假设句。假设句的如:

(29)七简子许契兄加加结交几个,便有钱通趁。(像七简子那样的结拜哥哥多交几个,就有钱可赚了。)(顺治刊《荔枝记》2.08、082)

而反问句中,NP2除了指具体事物,也有不少是指人的。顺治刊戏文以后,这类表知识情态1的“通2”结构除了用于反问句和假设句外,还可以用于非表假设的陈述句:

(30)今是不用阮劳,今句有人通捧。(现在是不用我了,如今可是有人可以端了。)(道光刊《荔枝记》27.074)

这种情形在清代三个《荔枝记》戏文里每个戏文都有两三个用例出现。例30和例27至例29的差别在于,例27至例29之类句子里的“通2”所表达的知识情态1在“通2”结构中无法直接体现,它们必须或借助疑问代词、反诘语气或借助假设连词方能显现;而例30中的“通”在“通2”结构中就能直接解读出知识情态1来。例30之类句子正是“通2”所表达的知识情态1走向成熟的体现。

“通2”继知识情态之后出现的是中性情态。它是由知识情态1演变而来的,也经历了一个发展过程。该类情态萌芽于万历刊《荔枝记》,在该戏文里仅见于一个是非问句,到了顺治刊《荔枝记》便开始出现于陈述句,不过也只见个别用例。例如:

(31)只一个上山阿哥,借问一下。只处过去有人家通歇那无?(这个上山哥哥,请问一下,这里过去有住家可以住吗?)(万历刊《荔枝记》44.032)

(32)当初韩文公被贬潮州刺史——雪拥南关马不前。即得伊孙湘子扫雪救伊。伊人有难都有孙通救伊。(当初韩文公被贬为潮州刺史——大雪覆盖南关,马无法前行。多亏他的侄孙子湘子扫掉大雪,救了他。人家他有难,就有孙子能够救他。)(顺治刊《荔枝记》29.009-013)

相比起来,例31中“通”所表达的中性情态义弱得多了。之所以说它是处于萌芽阶段,是因为它出现于疑问句中。说者对是否具备“歇”所需要的“人家”这一条件没有确切的把握,乃至需要通过发问来求证。例32就不同了,说者是对一个事实,一个救韩文公具备了侄孙子这一外在条件的事实,进行客观的描述。因此,到了例32这类句子,“通2”才真正孕育出中性情态来。清代三个版本《荔枝记》都分别只重复出现例32这个陈述句用例,足见“通2”的中性情态义发展得十分缓慢。到了《语苑》,例32这类句子就相当常见,而到了现代闽南方言,它们更是频繁出现,可见该情态已经得到日益充分的发展了。

(二)知识情态1>知识情态2>主语指向情态

上述可知,整个明清戏文里,“通2”主要表知识情态1,也有少量表中性情态。到了《语苑》,“通2”所表达的知识情态除了沿袭之前的状况,仍表知识情态1外,还从知识情态1衍生出知识情态2。知识情态1出现的语境延续到知识情态2。不过,到了知识情态2,其出现于上述几种不同的语境之间的比例有所不同。知识情态2所出现的语境主要已经不是反问句了,更多的是见于非反问句。反问句的如:

(33)事情都已经开匡去那有法可(通)向收拾?(事情已经搞砸了,哪有办法能怎么收拾?)(《语苑》三十 1-78-11)

非反问句中有假设句和非假设句。例如:

(34)你去讨账讨若无,总有法度可(通)讨,亦能使得去法院告民事,那使用武与人冤家。(你去讨债如果讨不到,总是有办法讨的,也可以去法院告民事状,哪里需要跟人家吵架、动武。)(《语苑》二十四 12-20-6)

(35)此候人都无在得、要按怎还伊都好。彼衙门有法度可(通)好还、尚有几件。(现在人都不在,要怎么还他都好。那衙门有办法还,还有几件。)(《语苑》五 4-9-5、4-9-6)

这些句子不管是反问句,是假设句,还是非假设句,“通2”结构都表未然状态,都表说者对动作行为得以实现所具备的内在能力这一命题的一种评判或估测。而且在我们看到的《语苑》材料中,基本上都属于这种情况。只是到了《语苑》后期,我们从唯一的一个用例中看到了“通2”的知识情态2已经开始有所演化了:

(36)今不知有法度可(通)解决无。(现在不知道是否有办法解决。)(《语苑》三十三 6-8-2)

这个例子中的“通2”结构虽然也表达未然状态,但表示的已经不再是说者的一种评判或估测,而是说者对是否具有解决问题的能力的一种疑问了。显然,在这里,“通2”结构用于小句时,借助主句,“通2”已经能够解读出主语指向情态来了。到了现代闽南方言,又有新的情况出现,即越来越多的“通2”结构可以用来表已然状态,而且总是不以小句的形式出现。这时,体现的往往是说者的一种客观描述,因此句中的“通2”也总是表主语指向情态。例如:

(37)咱人普通的人,卜行无法度通行,但是伊有法度通行壁,所以讲虽然日本的警察,呼,呼这个时卜掠伊,亦是掠伊袂着安呢,呼。(咱们普通人,要走没法走,但是他却能走壁,所以说日本的警察这个时候要抓他,也是抓不到他的,是吧。)(《清水镇闽南语故事集》二 30.15-17)

例37之类句子的不断涌现,说明“通2”所表达的主语指向情态日益发展壮大。

四、结 论

闽南方言“(NP)+无/有NP +通+VP”结构由“(NP1)+无NP 2+通1+VP”结构和“(NP1)+有NP2 +通2+VP”结构组成。通过考察,发现“通1”和“通2”都夹在两个动词性结构之间,具有承接上一个动词性结构和引领下一个动词性结构的作用,它们都作助动词用,都表“能够”,仍保留着情态义。然而,它们的语义演变路径却迥然有别。

“通1”先是发展出中性情态,后发展出知识情态,主语指向情态的产生则晚于知识情态,但它不是由知识情态演变而来的,而是由中性情态演变而成,它产生以后又进一步演变为知识情态。所以,“通1”情态义的发展并不是线性的发展,而是交织进行的。其具体的语义演变路径是:中性情态>主语指向情态,中性情态>知识情态,主语指向情态>知识情态。Bybee[7]178,199、Traugot等人[14]147的研究显示,闽南方言“通1”的第二、三条演变轨迹符合人类语言情态动词的演变规律,而第一条演变轨迹则与人类其他许多语言此类情态动词的演变轨迹逆向而行。需要指出的是,“通1”从主语指向情态发展出知识情态的脉络,和其从中性情态发展出知识情态的脉络如出一辙,都是先见于小句,接着见于分句,最后见于单独构成的一个句子。从小句,到分句,再到单独构成的一个句子,正是“通1”来自上述两条演变路径的知识情态日益摆脱语境,走向独立发展道路,进而走向成熟的真切反映。

尽管“通2”同“通1”出现的语言环境颇为相似,然而它们毕竟有肯定范畴和否定范畴的差别。肯定与否定的不对称直接影响了“通1”“通2”的情态义表达和演变,致使“通2”语义的演变轨迹同“通1”的演变轨迹截然相反。“通1”所表达的中性情态和主语指向情态都是先于知识情态发展起来的,而“通2”所表达的中性情态和主语指向情态的发展则可以后于知识情态。“通2”所表达的知识情态有知识情态1和知识情态2之分。所谓“知识情态1”,指的是对动作行为得以实现所具备的外在条件这一命题进行评判。所谓“知识情态2”,指的是对动作行为得以实现所具备的内在能力这一命题进行评判。“通2”的语义演变有两条路线,一条是知识情态1>中性情态,一条是知识情态1>知识情态2>主语指向情态。Bybee[7]199、Traugot等人[14]147比较一致的看法是:非知识情态>知识情态。而就闽南方言来看,“通2”的语义演变则与此背道而驰。