儿童症状性外侧盘状半月板矢状面形态的量化分析

2018-11-15孙晓新柴宏伟刘昊梁春雨

孙晓新 柴宏伟 刘昊 梁春雨

华北理工大学附属医院骨外科(唐山063000)

外侧盘状半月板(discoid lateral meniscus,DLM)是一种常见的半月板解剖变异,其在东亚人群中的发病率高达0.7%~16.6%[1-3]。相较正常外侧半月板,DLM发生损伤或因为失稳而产生临床症状的风险更高,而伴有明显临床症状常作为儿童DLM手术治疗的指征[4,5]。研究表明:儿童DLM患者的临床症状与DLM的形态特征和失稳类型有关[6,7]。我们在以往的关节镜手术中也观察到症状性儿童DLM普遍存在前角肥厚的现象,而非症状性DLM却罕有此类表现。然而,目前儿童症状性与非症状性DLM形态学差异的评价标准尚未确立。鉴于此,本研究探讨症状性与非症状性儿童完全型外侧盘状半月板(complete discoid lateral meniscus,CDLM)在MRI矢状面上的形态学差异,为临床正确诊断和有效治疗儿童症状性CDLM提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象与分组

选择自2010年1月至2017年5月我院收治的儿童CDLM病例62例,共62膝。其中症状性CDLM(症状性组)35例,年龄8~16岁,平均12.22±2.31岁;男性15例,女性20例。病例纳入标准:①活动时膝关节外侧疼痛或有伸屈活动受限症状(伴或不伴有弹响、肿胀等症状),查体外侧关节间隙压痛、外侧麦氏征、过伸试验(较对侧伸膝差5°以上)、过屈试验(较对侧屈膝差10°以上)等体征之一阳性;②患儿膝关节核磁检查资料完整并诊断为外侧盘状半月板。

另外,因其它膝关节疾患就医,经MRI检查确诊为CDLM,但无任何CDLM损伤、失稳证据,也没有前述外侧半月板损伤相关临床症状、体征的儿童病例(非症状性组),共27例,年龄8~16岁,平均11.96±2.74岁;男性13例,女性14例。其中膝关节滑膜炎或不明原因肿胀10例、胫骨结节骨软骨炎5例、髌骨脱位4例、鹅足肌腱滑囊炎2例、脂肪垫炎2例,血友病性关节炎、剥脱性骨软骨炎、血管瘤、黄色素瘤各1例。病例纳入标准:①患儿没有与外侧半月板损伤相关的临床症状及体征(如前所述);②膝关节MRI检查确诊为CDLM但无损伤和失稳的证据。两组病例采用共同排除标准:①年龄>16岁;②内侧半月板损伤者;③同侧膝关节有手术史;④患儿智力障碍、年龄<6岁以及不能很好陈述病史和配合查体。

1.2 膝关节MRI扫描序列和参数

所有患儿均经1.5T或3.0T MRI进行患侧膝关节扫描成像。扫描序列和参数如下:①T1SE序列(TR值450~650 ms,TE值10~16 ms);②PDFSE序列(TR值2510~3500 ms,TE值13~25 ms);③T2FSE序列(TR值2510~3500 ms,TE值 81~85 ms)扫描层厚均为4 mm,层间距0.4 mm,矩阵256×256,视野160 mm。

1.3 指标测量与采集

采用医用PACKS医学影像处理系统,由一名运动医学住院医师和一名放射科主任医师采用盲法分别对所有患儿的MRI矢状面影像进行观察与测量,具体方法如下:①选择股骨外侧髁前后径最宽的层面测量并采集CDLM矢状面前角高度(LAH)和后角高度(LPH),测量方法见图1-A。②选择股骨内侧髁前后径最宽的层面测量并采集内侧半月板(medial meniscus,MM)矢状面前角高度(MAH)和后角高度(MPH),测量方法见图1-B。然后计算LAH与MAH、LPH与MPH的比值(形态学指标的相对值)。③CDLM的MRI诊断[8]:MRI冠妆面上外侧半月板完全覆盖外侧胫骨平台,股骨外侧髁与外侧胫骨平台不发生接触(图1-C)。

1.4 统计学分析

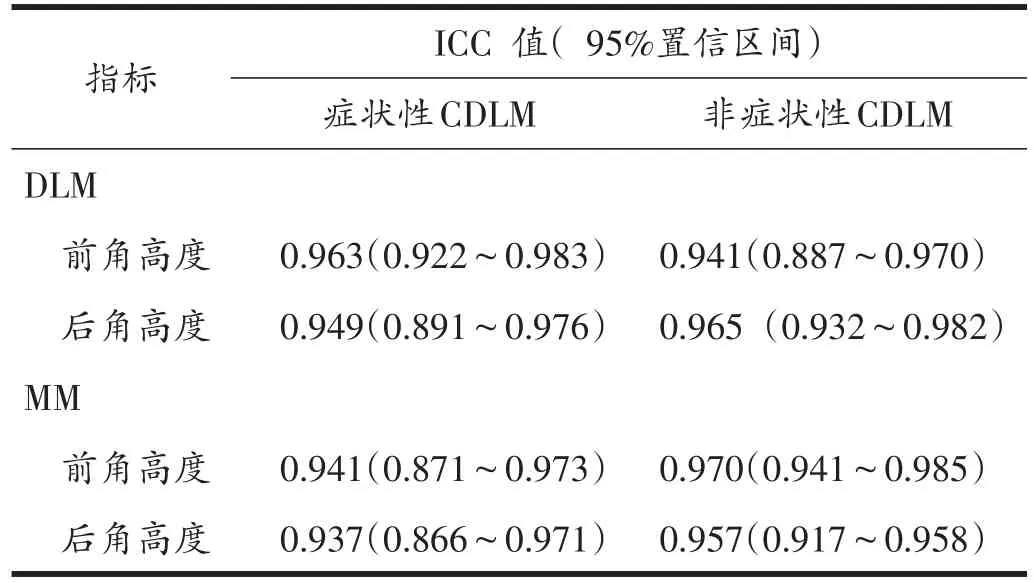

所得数据均经SPSS19.0统计软件包进行分析。两组年龄比较采用独立样本T检验,性别以及主要体征比较采用卡方检验,CDLM矢状面形态学指标比较采用Mann-Whitney U检验,P<0.05为差异有统计学意义。两名观察者的测量结果均纳入统计分析,采用观察者间相关系数(interobserver intraclass correlation coefficient,ICC)对两次测量结果的可靠性进行评价:①0.75<ICC≤1,认为两次测量数据一致性好;②0.40<ICC≤0.75,认为一致性可;③0≤ICC≤0.40,认为一致性差[9,10]。

图1 CDLM和MM矢状面前后角高度测量以及CDLM核磁诊断

2 结果

2.1 两组患者的年龄、性别以及主要体征比较

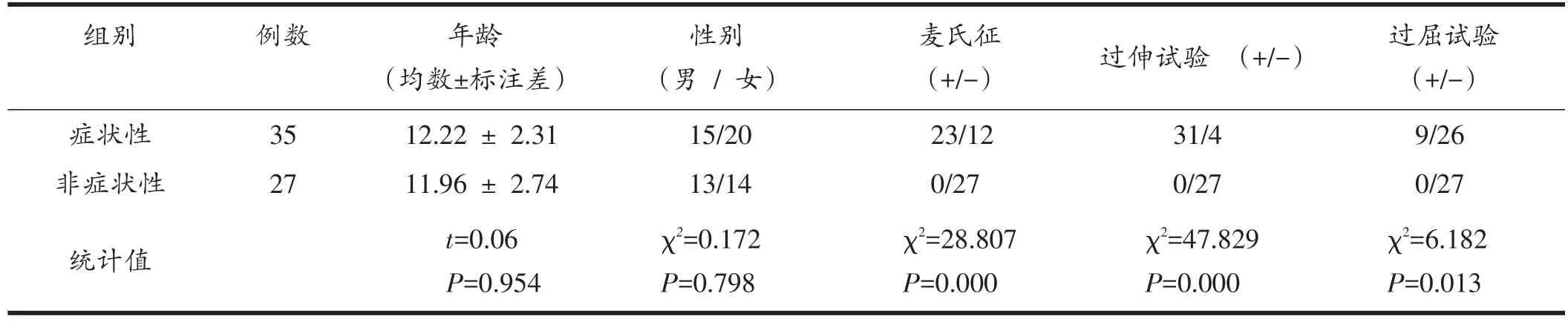

35例症状性CDLM患者的临床症状表现为:膝关节伸直受限30例(85.7%)、膝关节外侧疼痛27例(77.1%)、弹响25例(71.4%)、肿胀15例(42.9%)、交锁9例(29.7%),主要体征有过伸试验阳性31例(88.5%)、麦氏征阳性23例(65.8%)以及过屈试验阳性9例(25.7%)。而非症状性CDLM患者均无上述外侧半月板损伤症状和体征。两组年龄、性别以及主要体征比较见表1。

表1 两组CDLM患者的年龄、性别以及主要体征比较

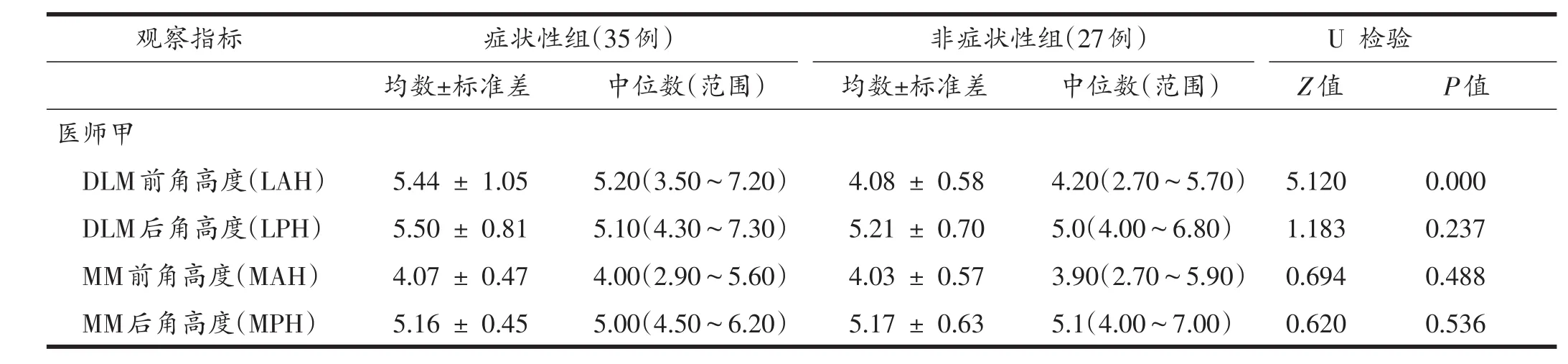

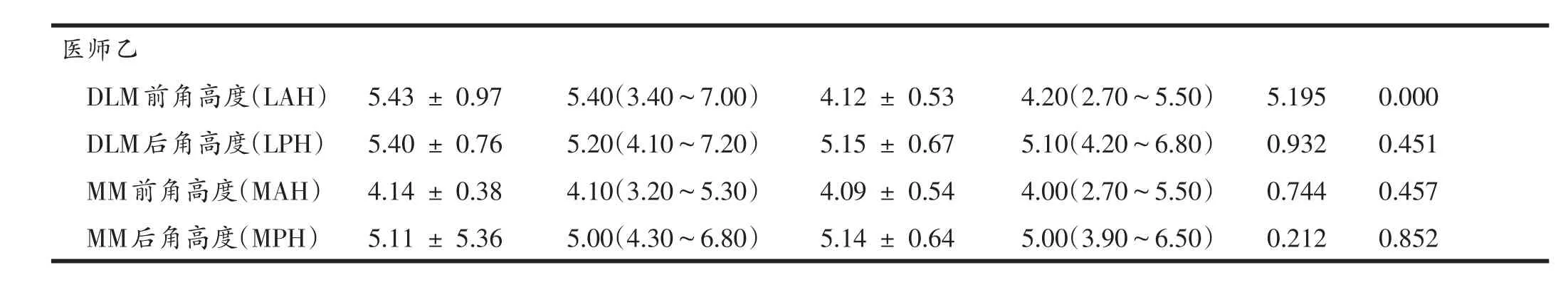

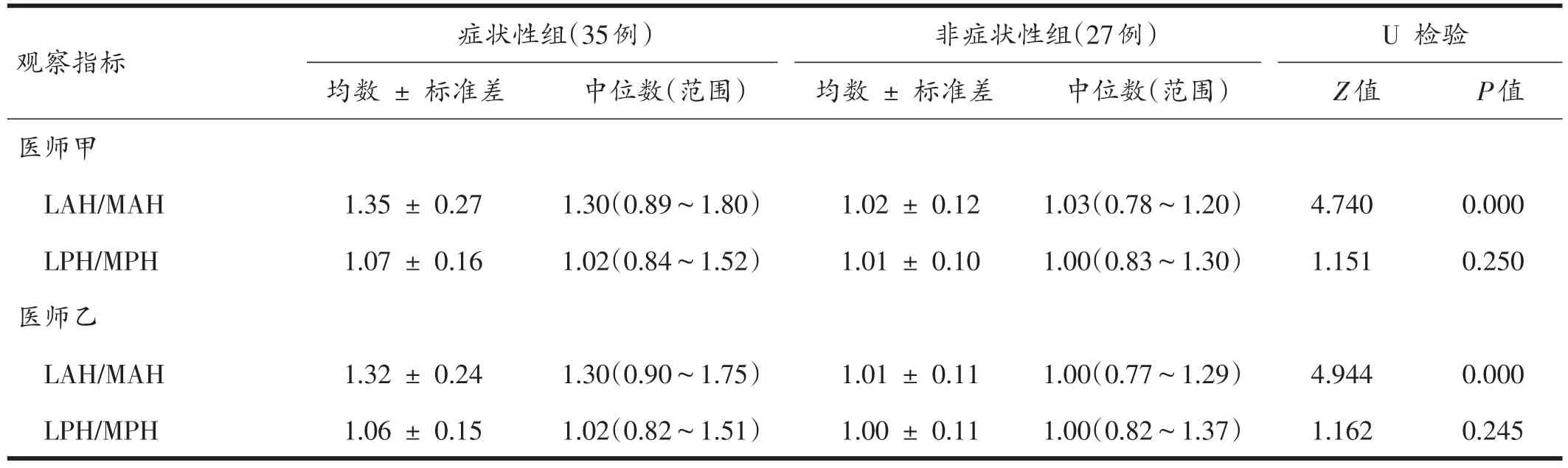

2.2 两组CDLM矢状面量化指标的绝对值与相对值比较

症状性CDLM前角高度的绝对值为5.44±1.05 mm(医师甲)和5.43±0.97 mm(医师乙),相对值为1.35±0.27 mm(医师甲)和1.32±0.24 mm(医师乙),均明显大于非症状性CDLM前角高度的绝对值4.08±0.58 mm(医师甲)和4.12±0.53 mm(医师乙)、相对值1.02±0.12(医师甲)和1.01±0.11(医师乙),组间比较差异有统计学意义(P<0.001)。两组间CDLM后角高度绝对值与相对值、内侧半月板前、后角高度绝对值与相对值比较差异均无统计学意义(P>0.05)。两组量化指标绝对值比较见表2、相对值比较见表3。

表2 两组CDLM矢状面量化指标的绝对值比较(mm)

医师乙DLM前角高度(LAH)DLM后角高度(LPH)MM前角高度(MAH)MM后角高度(MPH)5.43±0.97 5.40±0.76 4.14±0.38 5.11±5.36 5.40(3.40~7.00)5.20(4.10~7.20)4.10(3.20~5.30)5.00(4.30~6.80)4.12±0.53 5.15±0.67 4.09±0.54 5.14±0.64 4.20(2.70~5.50)5.10(4.20~6.80)4.00(2.70~5.50)5.00(3.90~6.50)5.195 0.932 0.744 0.212 0.000 0.451 0.457 0.852

表3 两组CDLM矢状面量化指标的相对值比较(mm)

2.3 两名观察者测量结果的一致性评价结果

组内相关系数分析证明两名医师的测量结果具有高度的一致性(表4)。

2.4 典型病例

12岁女童,左膝无诱因疼痛、跛行2月。入院查体膝关节外侧关节间隙压痛,麦氏征阳性,过伸试验阳性。相较右侧膝关节,左膝伸直缺失5度。入院MRI证实为CDLM,并且矢状面图像显示CDLM前角肥大(图2-A)。入院诊断为左膝症状性CDLM。术中见DLM前角肥大与股骨外侧髁撞击影响伸膝(图2-B),术中行DLM体部成形并前角上表面切除成形术(图2-C)。术后1月随访患儿膝关节疼痛以及伸膝受限症状消失,步态恢复正常。

表4 两名医师测量结果的一致性比较

图2 CDLM典型病例(12岁女童)

3 讨论

本研究对16岁以下儿童CDLM的矢状面形态学量化分析结果表明:症状性儿童CDLM前角高度的绝对值明显大于非症状性者,症状性CDLM前角高度的相对值(前角高度与内侧半月板前角高度比值)为1.3,也明显大于非症状性CDLM的1.0,可见前角高度增加是症状性儿童CDLM的重要影像学特征。研究同时显示:伸膝受限症状(85.7%)和膝关节过伸试验阳性(88.5%)为儿童症状性CDLM中最常见的临床症状和体征。

以往文献显示伸膝受限在儿童症状性DLM病例中的发生率较高。Ahn等[6]分析了19例不伴有表面撕裂的儿童DLM病例,其中15例有膝关节伸直受限表现,是最常见的临床症状(79.0%),甚至高于膝关节疼痛的发生率(52.6%)。Yoo等[7]的研究显示:儿童DLM中伸膝受限的发生率高达56%。本研究显示:本组儿童症状性CDLM所有临床症状中,伸膝受限(以伸膝缺失大于5度为标准)的发生率最高达85.7%。可见,伸膝受限是影响儿童DLM患者膝关节功能的最主要因素之一。然而,目前对于DLM患者伸膝受限的病因仍有争议。Ahn等[6]的研究显示伸膝受限症状与儿童DLM的前角增厚密切相关。而Yoo等[7]证明儿童DLM患者的伸膝受限症状与DLM后角边缘撕裂导致的DLM前向失稳相关,经术中DLM成形及后角缝合治疗后,所有患儿伸膝受限症状均消失。也有学者认为:存在边缘性损伤的儿童DLM病例中,失稳的DLM进入髁间窝后不能复位是引发伸膝困难的原因[11]。

尽管儿童DLM患者膝关节伸直受限可能并非单一因素引发,但本组定量分析结果(表2、表3)证实症状性儿童DLM病例前角高度明显增加,并且镜下发现:儿童症状性DLM中前角肥厚的现象非常普遍,当被动伸直患儿膝关节时,肥厚的DLM前角与股骨髁前方发生撞击,而术中成形使前角高度恢复后,镜下撞击现象随即消失(图2)。鉴于此,我们认为儿童DLM前角高度增加可能是影响膝关节伸直的重要因素之一,为此我们将术中降低并恢复前角高度作为治疗儿童症状性DLM的重要措施。

前期研究表明:相较非症状性DLM,症状性DIM在冠状面多呈现体部宽度增加和游离缘肥厚现象[12,13]。而本次研究显示:症状性儿童CDLM在矢状面前角高度显著增加,其前角高度与内侧半月板前角高度的比值(前角高度的相对值)为1.3,明显大于非症状性CDLM的1.0。因此前角高度的相对值大于1.0可视为儿童CDLM前角高度异常的影像学表现。本研究采用相对形态学指标以降低个体差异影响,同时经组内相关系数分析排除了观察者主观因素干扰,最终研究证明上述形态学指标可靠性和重复性较好,适合作为儿童CDLM的影像学评价指标。

本研究的不足与局限:①研究为回顾性病例对照并且纳入病例数有限,因此难免存在偏倚;②尽管研究采用了相对值对形态学指标进行了标准化并且对不同观察者测量值的可靠性进行了分析,但仍不能完全避免个体差异的干扰;③研究未对CDLM患者伸膝受限症状与CDLM前角肥厚的关系进行深入探讨,还需在今后的研究中加以改进。

4 总结

综上所述,相较于非症状性CDLM,症状性儿童CDLM的前角高度明显增加。CDLM前角高度以及CDLM前角高度与内侧半月板前角高度的比值可作为评价儿童CDLM形态的影像学指标。临床医师应关注症状性儿童CDLM前角高度的变化,以便术前和术中对CDLM进行有效评价与处理。