应用核磁黑血血栓成像联合头部增强MRV诊断的颅内枕窦及边缘窦血栓形成1例报告

2018-11-14王立艳吴隆飞边婷婷吉训明段建钢

王立艳, 吴隆飞, 边婷婷, 张 阵, 吉训明, 段建钢

颅内静脉窦血栓形成(cerebral venous sinus thrombosis,CVST)是一种罕见的卒中形式,好发于年轻女性[1]。临床常见颅内静脉窦血栓形成部位为上矢状窦、下矢状窦、橫窦、直窦、乙状窦、海绵窦[2],临床上常用诊断手段为头部MR静脉成像(magnetic resonance venography,MRV)/CT静脉成像(computed tomographic venography,CTV)[1]。但对于特殊部位的CVT患者,常规的检查手段极易漏诊误诊,从而延误治疗时机。现将我科1例应用核磁黑血血栓成像联合头部增强MRV诊断的颅内枕窦及边缘窦血栓形成患者报道如下。

1 临床资料

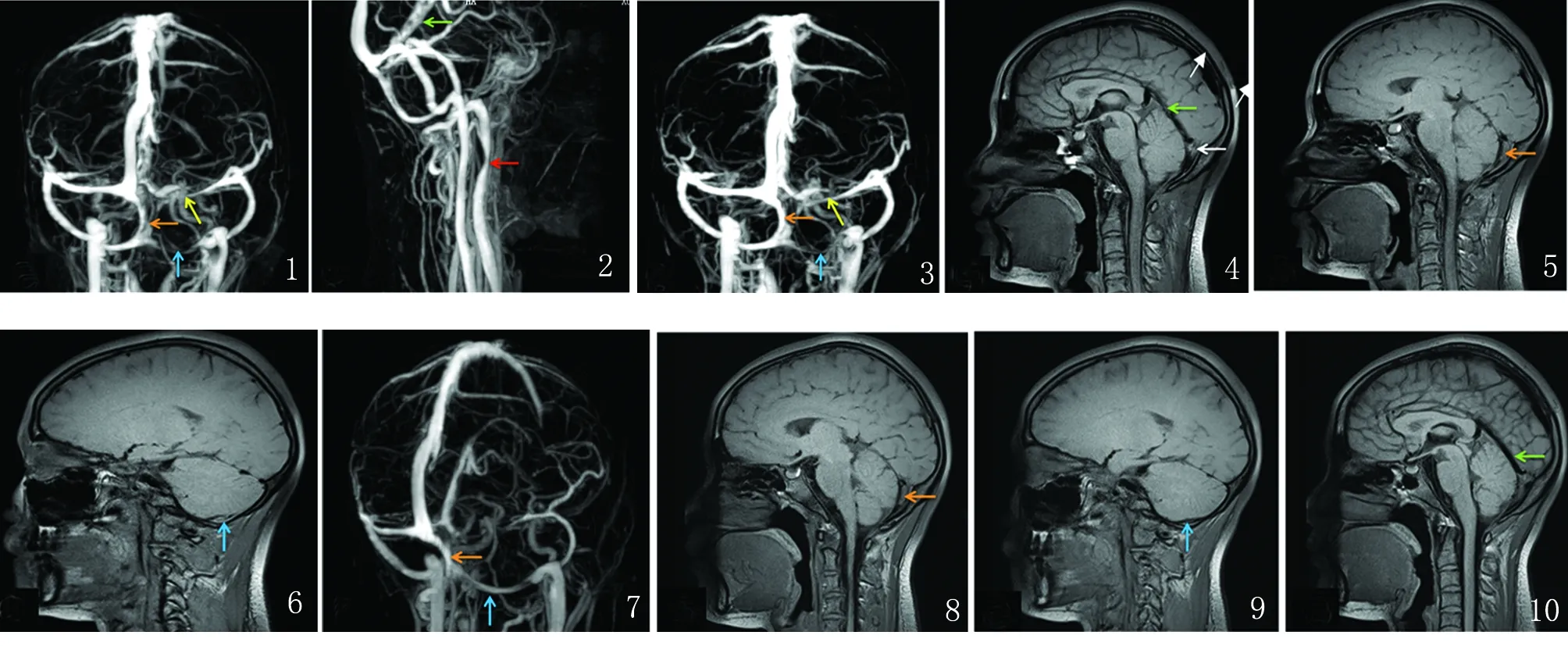

患者,女,26岁,主因“头痛伴低热、恶心呕吐13 d”于2017月4月13日以“颅内静脉窦血栓形成?”收入首都医科大学宣武医院。患者13 d前无明显诱因出现头痛发作,为右半侧头胀痛,呈持续性,间断加重,伴有低热及恶心呕吐,5 d(2017年4月5日)后于当地医院行腰穿检查,脑脊液压力为330 mmH2O,脑脊液生化、常规及免疫球蛋白等未见明显异常;既往血小板增多1 y余,且查JAK2基因示V617突变,诊断原发性血小板增多症;既往甲状腺功能检查游离T3、T4升高,超声示甲状腺增大,考虑甲亢;行头部MRV提示颅内静脉窦血栓形成可能;治疗上予以降颅压、抗凝、抗血小板及改善循环后,头痛症状稍有好转,未再发热,后于我院行进一步诊疗。体检:血压125/60 mmHg,体温36.5 ℃,心率80次/min,呼吸20次/min。神志清楚,高级皮质功能正常。颅神经查体未见明显异常。四肢肌力Ⅴ级,肌张力正常,四肢腱反射活跃,全身深浅感觉正常,双侧病理征阴性,双侧指鼻、轮替、跟膝胫试验稳准。甲状腺Ⅱ度肿大,心肺腹部查体未见明显异常。辅助检查:血浆D-二聚体:0.54 μg/ml(参考值0.01~0.5 μg/ml);甲状腺功能:TSH 0.01 μTU/ml(参考值0.55~4.78 μTU/ml)、TT3 3.78 ng/ml(参考值0.6~1.81 ng/ml)、TT4 23.20 μg/dl(参考值4.5~10.9 μg/dl)、FT3 11.58 pg/ml(参考值2.3~4.2 pg/ml)、FT4 3.11 ng/dl(参考值0.89~1.76 ng/dl);甲状腺超声:甲状腺增大、回声减低,甲亢可能;血小板:613×109/L(参考值100~300×109/L)。2017年4月14日及4月24日均复查腰椎穿刺,脑脊液压力分别为60 mmH2O和140 mmH2O(参考80~180 mmH2O),脑脊液生化、常规、免疫球蛋白、病理、TORCH等均未见明显异常。2017年4月17日行头颈MRV检查(见图1、2)示:直窦、窦汇、右侧枕窦、右侧边缘窦及右侧颈内静脉上端有充盈缺损形成,考虑血栓形成。结合患者血小板增多症及甲亢病史和相关检查,考虑该患者颅内静脉窦血栓形成可能与血小板增高、甲亢导致的高凝状态相关。2017年4月27日复查头颈增强MRV以及核磁黑血血栓成像(MR black blood imagine,MRBTI)(见图3~6):窦汇、右侧枕窦、右侧边缘窦及右侧颈内静脉上端血栓形成,直窦内血栓较前明显减少。治疗上予以新型抗凝药达比加群150 mg bid抗凝、干扰素抑制血小板增生、拜阿司匹林100 mg qd抗血小板聚集、血栓通450 mg qd改善循环、甲巯咪唑2片 bid纠正甲亢等连续21 d后,患者头痛症状明显缓解,遂于2017年5月4日出院。2017年8月17日(出院后3 m余)复查MRBTI及头颈MRV(见图7~10),枕窦较前未见明显变化,但边缘窦血栓较前减少。

2 讨 论

颅内静脉窦血栓形成(CVT)是一种罕见的卒中形式,约占所有卒中形式的0.5%~1%,近几年在西方国家的发生率约13~16/(100万·y),亚洲和中东地区可能更高,好发于年轻女性[1]。临床常见颅内静脉窦血栓形成部位为上矢状窦、下矢状窦、橫窦、直窦、乙状窦、海绵窦[2],临床上常用诊断手段为头部MR静脉成像(MRV)/CT静脉成像(CTV)[1]。枕窦是位于后颅窝附着在小脑镰基底部的颅内较小的硬脑膜静脉窦,是后颅窝颅内静脉引流的一个重要储备通道[3],源于胚胎期的后硬脑膜丛[4],主要存在于<9岁及>50岁的人群,且在儿童时期的显影率随着年龄增长而逐渐减少[5]。而边缘窦位于枕骨大孔外侧或邻近脊髓副神经交叉到颈静脉孔的区域,前方与斜坡表面的基底静脉丛、两侧的乙状窦和颈内静脉沟通,后方与枕窦相通,通常与舌下管的静脉有很大的联系[6,7]。研究认为,枕窦和乙状窦并不提供颅内主要静脉引流,而常在乙状窦或颈内静脉出现阻塞时形成,进行代偿性静脉引流[8]。

早期文献报道,枕窦存在多样的解剖变异,但通常头端连接静脉窦引流,尾端连接椎体静脉丛或至边缘窦[9],Kobayashi等对4 y内进行伴有EFGRE3D成像的增强MRV的555名临床患者进行枕窦分析,发现37.7%(209)的患者存在枕窦,其中5人直窦直接与枕窦沟通,遂考虑枕窦为大脑深静脉主要的引流通道[3]。

相比其他部位的颅内静脉窦血栓形成,枕窦和边缘窦血栓形成的案例更为罕见。常规的头部MRV通过血栓性血管腔内静脉血流的改变以行辅助诊断,常常很难发现解剖学变异中血栓的真实存在[10],从而延误进一步治疗导致患者预后不良。对于该类变异解剖结构中血栓的形成,可以通过增强MRV或核磁黑血血栓成像(MRBTI)辅助其诊断[3]。MRBTI是一种基于3D可变反转角度快速自旋回波技术的重T1加权直接血栓成像[11],相对其他组织的等信号,血栓常常呈现为高信号,该技术也可清楚识别窦性解剖学结构,如窦壁、蛛网膜颗粒和周围组织,对诊断CVT具有特殊优势,尤其对于发生变异的解剖结构内的血栓形成[12],而且MRBTI无需使用外源性对比剂,因而避免对比剂 相关的过敏风险,便于用于各类人群的反复随访检查。

我们报道的该患者以非特异性头痛伴发热、恶心呕吐起病,头痛为主,入院前脑脊液压力显著升高,考虑颅内高压表现,行MRV检查提示颅内静脉窦血栓形成可能,但不能明确其诊断并发现血栓位置。该患者收住我院后及时行MRBTI及头颈强化MRV检查确诊枕窦及边缘窦血栓形成,并予以相应抗凝等治疗后,患者病情逐渐好转。枕窦及边缘窦血栓形成与其他部位的静脉窦血栓形成相似,无特异性临床表现,且常规头部MRI/MRV检查难以发现枕窦及边缘窦血栓的存在,极易误诊漏诊,导致该类颅内静脉窦血栓治疗不及时而预后欠佳。所以,对于可疑静脉窦血栓患者,尤其部位罕见的颅内静脉窦血栓形成,条件允许时,应及时采用头部增强MRV及核磁黑血血栓成像(MRBTI)进行确定或排除诊断,以免延误治疗。

图1~3:头部MRV显示的右侧枕窦、边缘窦、横窦及颈内静脉远端的充盈缺损;图4~6:头部MRBTI提示右侧枕窦及边缘窦血栓形成,正常静脉窦的官腔显示为黑色区域(上矢状窦处箭头可见),而右侧枕窦及边缘窦处可见等信号影,考虑为血栓存在;图7~10:头颈MRV提示右侧边缘窦充盈缺损较前减少;头部RBTI提示边缘窦血栓的等信号影也较前缩减,但枕窦血变化不明显