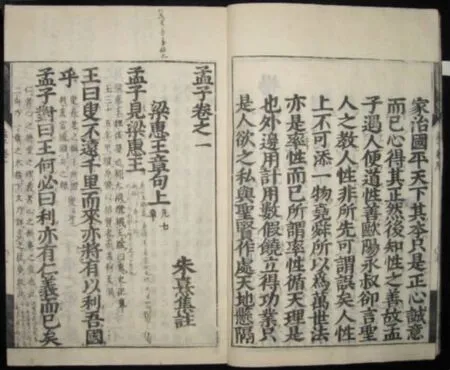

经典重读 读《孟子》 谈规矩

2018-11-14邵永海

◎邵永海

孟子在此章主要阐述制度建设的重要性。孟子指出,无论多么好的治国理念,如果不能落实为合理健全稳定有序的制度,都不可能治理好国家。这跟工匠需要规矩准绳、乐师需要定音的律管是同样的道理。

孟子说 “徒善不足以为政,徒法不能以自行”。“善”是上文的 “仁心仁闻”, “法”是上文的 “先王之道”。这两者必须结合在一起,才能对社会治理产生积极的效用。当时的各国诸侯中,不乏具有仁心仁名者,却没有坚决实施先王之道;也有诸侯只是高喊先王之道,却没有落实到具体的行动上。这两种情形下都不可能把国家治理好。

在孟子的概念体系中,先王之道或尧舜之道是指将仁义精神具体贯彻于治国理政中的学说。孟子称 “我非尧舜之道不敢以陈于王前”,说 “伊尹耕于有莘之野而乐尧舜之道焉”,言 “乡原 “不可与入尧舜之道”;可以 “陈”、可以 “乐”、可以“入”,都体现了 “尧舜之道”主要指思想学说。孟子反复谈 “仁政”(10次)、 “王政”(5次)、 “善政”(4次)、 “不忍人之政”(3次)、 “文王之政”(1次),其核心思想就是一个:为政的要义,在于善待百姓。

贾谊在 《新书·道术》中云: “恻隐怜人谓之慈,反慈谓之忍。”孟子所言 “不忍人”,即人对同类无法狠心,包括残害人时难以下手,也包括见到同类遭受不幸时内心会感到不适。按常理说几乎是对为政底线的要求了。孟子将 “不忍人之政”与 “仁政” “王政”等同视之,可见君王在行政中能确实做到 “不忍人”,也属凤毛麟角了。 “民之憔悴于虐政”、 “倒悬”于 “横政”,是历史的常态。

孟子讲先王之道、讲仁政,都是着眼于为政的根本目的在于使百姓享有更清明的吏治,享有更安定平和的社会环境,享有更富足美满的物质生活,同时使百姓更明白人生的道理,更深刻地体会生命的价值。

因此,孟子宣扬 “遵先王之法”“行先王之道”,表面上是守旧甚至是复古,实际上其用意所在并不是守旧。孟子发掘了先王之道中的合理要素,宏扬其中的仁爱理念,并围绕民本思想建立起他的仁政学说。可见孟子打着先王之道的大旗,其出发点是将百姓置于国家本质的地位,指出国家存在的意义在于使百姓幸福。这是孟子民本思想的基本内涵。

行仁政的前提是君王有仁爱之心。前文孟子着重论述了君王仅有仁爱之心还不足以有仁政,更需要落实到具体的政策和制度上。但是,有仁爱之心的君王毕竟是可遇不可求的,因此本节孟子又强调必须做到仁者在位。

孟子的论证过程中多有跳跃。比如,如何做到仁者在位?他没说,接着就谈无仁爱之德的人处在高位的危害。这是从反面说明 “诸侯危社稷则变置”的必要性,论述 “暴其民甚则身弑国亡”的必然性。简言之,在孟子的观念中,君权并非神授;君王昏庸无能或暴虐无道,为祸社稷百姓,就应当被赶下君位。这其中便隐含了孟子的另一层意思:经过臣民的选择和实践证明确实是仁者,才有资格占据君王之位。

孟子的文章不以缜密的逻辑推导和论证见长。不过,他的观点是鲜明的,他的思考方向是正确的:在当时的历史背景下,他对怎样用规矩来限制拥有无限权力的君王的虎狼之心,给出了他的答案。

最后,孟子讨论为臣之道。值得重视的是,他提出的两条正面观点: “责难于君谓之恭”,“陈善闭邪谓之敬”,都是在说,臣下对君主起到监督和纠错功能,是为臣的本分和义务。 “吾君不能”既是臣下为君王开脱的借口,又是为了维护自身的既得利益而编织的谎言,孟子痛斥这种为臣之道是 “贼”。贼者,败也,害也;败社稷,害百姓。