临床护理路径在卒中后偏瘫患者平衡功能及步行能力训练中的应用

2018-11-13王者凤张玉爱

王者凤 张玉爱

(江苏省建湖县人民医院,江苏 盐城 224700)

约有70%~80%脑卒中存活者遗留瘫痪、失语等严重残疾,其中以运动功能障碍表现的偏瘫最为常见[1]。患者逐步恢复平衡及步行能力,出院后能生活自理是脑卒中偏瘫患者早期康复的主要目标,但卒中后平衡功能及步行能力的恢复,一方面要通过系统的康复治疗训练,另一方面还与患者主动配合治疗护理密不可分。近年来,我院康复科通过临床护理路径对卒中患者进行康复管理,引导患者、家属积极参与康复治疗过程,将路径化管理与个性教育结合,取得了满意的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所选病例均为本院康复科2016年1月至2017年12月住院的脑卒中患者。纳入标准:①符合第四届全国脑血管病会议制定的标准,有头颅CT或MRI等影像学检查,诊断为脑出血或脑梗死;②无意识障碍、严重认知障碍、心理及精神障碍的患者,可以接受运动指令;③均为偏瘫患者,患侧下肢肌力在2级以上;④患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响临床路径流程实施,同意签署知情同意书;⑤均为首次发病,病程1周至1个月,生命体征稳定。共纳入200例患者,按入科先后顺序分为观察组和对照组各100例。

1.2 方法

1.2.1 两组患者均进行早期常规康复训练,正确的摆放肢体位置和保持关节活动度训练、增强肌力训练、分离动作、平衡训练等,特别是加强核心稳定性训练。每日2次,每次40 min,每周6天。

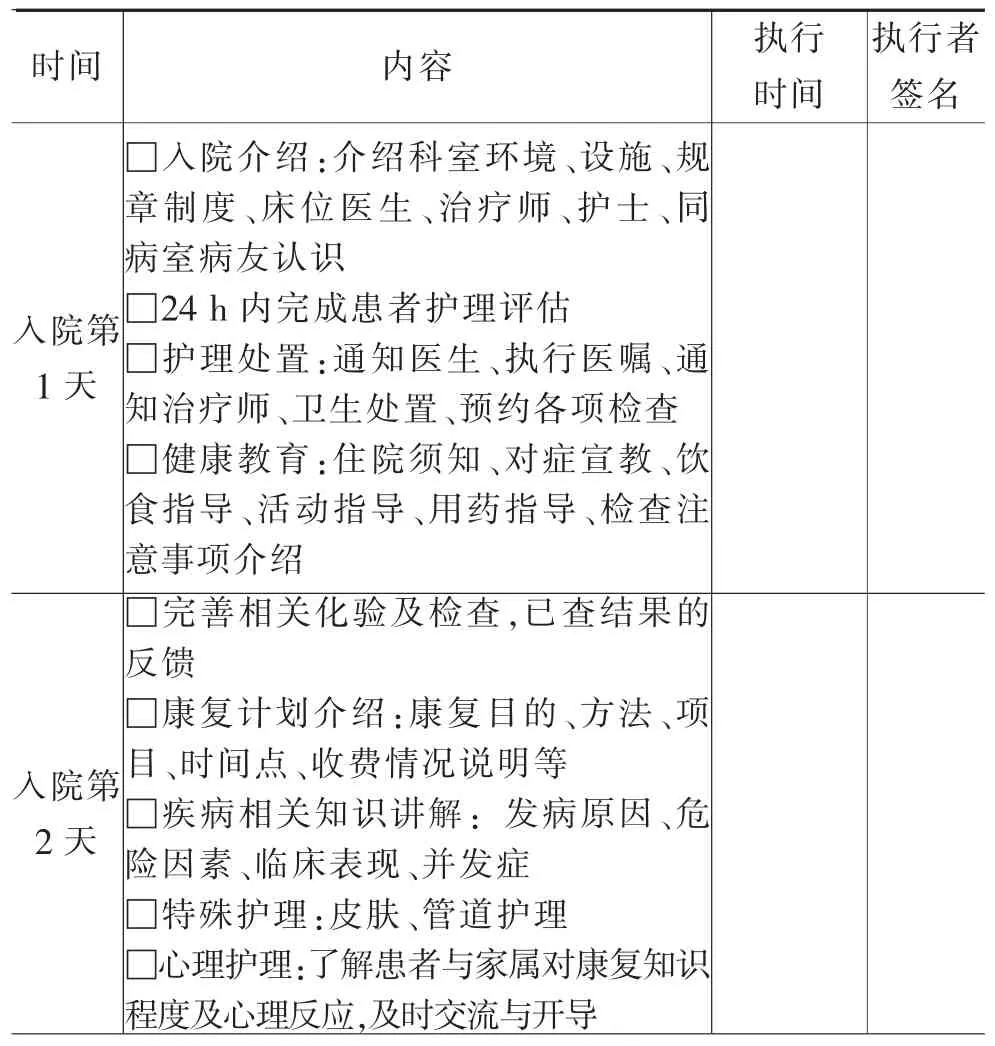

1.2.2 对照组按常规康复护理,包括健康宣教、心理干预、康复护理、并发症预防等。观察组按临床护理路径表制定的路径计划开展康复护理:①成立临床护理路径管理小组,由科主任、护士长、康复医生、康复治疗师、康复护士组成。②制定脑卒中后偏瘫患者护理路径表,小组成员根据循证医学管理方法,英文以“care pathways”、“clinical pathway”为关键词,中文以“临床路径”“临床护理路径”“脑卒中”“脑梗塞”等为关键词,搜索国际Cochrane图书馆、中国知网、万方等数据库,结合国际和国内标准,共同建立脑卒中后偏瘫患者护理路径表。实施前对小组人员进行脑卒中康复临床护理路径知识培训,统一肢体功能评定标准和方法、健康教育内容等。③康复护士围绕安全和训练方法根据路径时间顺序按时执行,每周对患者进行1次健康教育大课堂,讲解有关康复方面的知识及注意事项。④康复医生向患者及家属解释疾病的性质、发生机制、发展过程、治疗方案及预后。⑤康复治疗师根据患者的病情及家属的接受能力制定康复治疗计划并实施。⑥康复小组每周大查房1次,讨论患者功能恢复情况,对有情况需更改方案的及时调整。脑卒中后偏瘫患者护理路径表实施情况见表1。

表1 脑卒中后偏瘫患者护理临床路径执行表

续表

1.3 疗效评定 两组患者均在治疗前和治疗4周后进行疗效评定。采用Berg平衡量表评价平衡能力(BBS),简化 Fugl-Meyer运动量表(FMA)评价下肢运动功能。BBS共包括14项与平衡相关的日常生活活动,每个项目0~4分,总分56分,评分越高,平衡能力越好[2]。FMA共包括17个与下肢运动功能有关的项目,每个项目0~2分,总分34分,评分越高,下肢运动功能越好[3]。在治疗前后由对患者入组与训练情况不知情的同一康复医师进行评价。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差表示,组间比较采用两独立样本t验,治疗前后比较用配对t检验,计数资料采用频数构成比表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

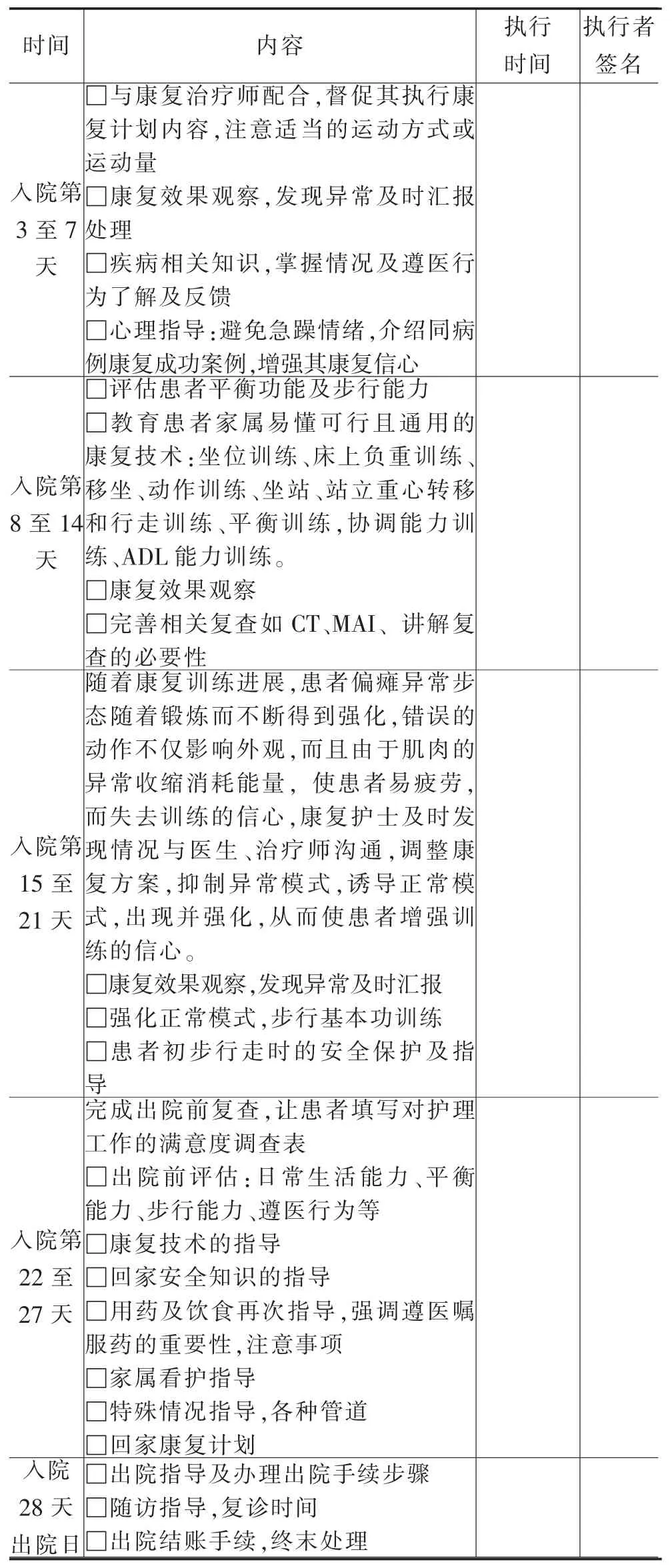

2.1 两组患者基本情况比较 见表2。

表2 两组基线资料比较

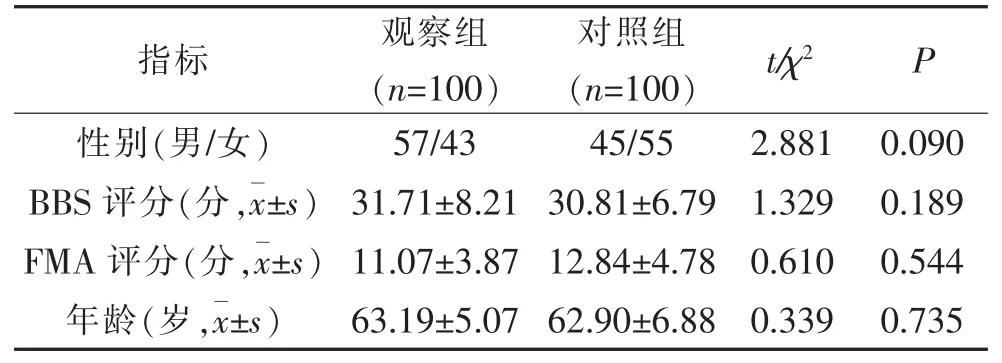

2.2 两组患者治疗前后BBS评分比较 两组患者治疗前BBS评分差异无统计学意义(P=0.189),治疗后BBS评分差异有统计学意义 (P=0.018),治疗前后BBS评分差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后BBS评分比较(分,±s)

表3 两组患者治疗前后BBS评分比较(分,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 t P观察组 100 31.71±8.21 43.07±9.86 -6.207 <0.001对照组 100 30.81±6.79 37.81±10.89 -3.809 0.001 t 1.329 2.454 P 0.189 0.018

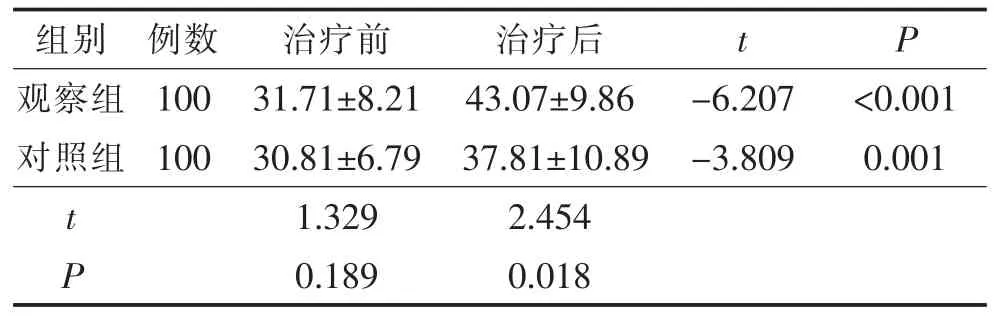

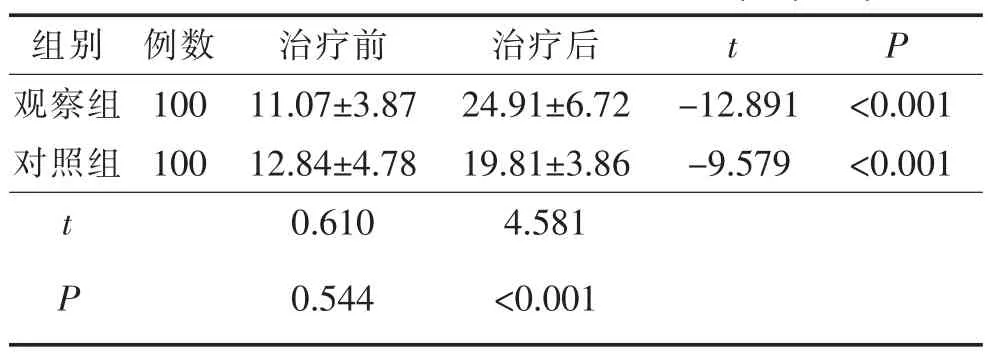

2.3 两组患者治疗前后FMA评分比较 两组患者治疗前FMA评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后FMA评分差异有统计学意义(P<0.001),治疗前后FMA评分差异均有统计学意义(P<0.001),见表4。

表4 两组患者治疗前后FMA评分比较(分,±s)

表4 两组患者治疗前后FMA评分比较(分,±s)

组别 例数 治疗前 治疗后 t P观察组 100 11.07±3.87 24.91±6.72 -12.891 <0.001对照组 100 12.84±4.78 19.81±3.86 -9.579 <0.001 t 0.610 4.581 P 0.544 <0.001

3 讨论

3.1 临床护理路径能增强患者平衡功能,促进康复计划有效实施。本研究显示,经临床路径实施后第4周两组BBS评分差异有统计学意义。尽管脑卒中偏瘫患者随着时间的推移,疾病的自然演变,平衡功能可获得一定程度的改善,但早期规范的康复治疗可以明显改善偏瘫患者平衡能力[4]。临床护理路径实施第1~2天,康复护士对患者及家属进行系统的健康宣教,使患者和家属知悉其康复目的、方法,得到最适当的训练和最佳流程的护理,在第2~3周根据患者平衡功能改善的情况,护理人员通过观察、评估,及时与康复医生、治疗师进行沟通,对康复治疗计划给予适当的调整,诱导正确的姿势步态并不断地强化,从而使患者平衡功能得到有效的改善。

3.2 临床护理路径能提高患者下肢步行能力,改善运动功能。结果显示临床路径实施后两组FMA评分比较差异有统计学意义。脑卒中偏瘫患者的康复治疗是一个综合治疗的过程,患者的康复训练是由多种方法结合,如:中频电刺激、床边踩车、直立床训练等,每天各个项目有一定的时间性,需循序渐进,因而采用临床护理路径,患者的步行能力在一定的时间内得到明显提高,疗效明显高于对照组。

临床护理路径是一种跨学科、综合的整体护理模式,使护理程序标准化,以患者入院到出院期间每天的成效护理作为标准值,其功能是运用图表形式提供有序性和时间性的有效照顾[5]。因此临床护理路径对脑卒中患者住院时间及系统的康复护理技术进行了具体规定,由护士协助家属共同对患者进行由被动到主动的康复训练,尽早地促进患者关节、肌肉及平衡功能的恢复,建立良好的运动功能,使患者达到尽可能满意的恢复效果[6]。