日本明治文学与老庄思想*

2018-11-12邱雅芬

邱雅芬

1868年的明治维新使日本走上了“脱亚入欧”的道路。日本文学经过江户幕府近三百年崇尚汉文学的历史,亦迎来了西化时代,但长达千余年的汉学传统不会刹那间烟消云散,毋宁说由于明治维新运动之需,来自日本各地的维新志士为了便于沟通,或为了达成强劲的叙事方式,更加主动、积极地使用了汉文。维新运动取得胜利后,当年的维新志士们成为明治日本的上流阶层,汉文亦自然而然地成为了当时日本上流阶层的书面语。新日本文学的创造者们就是在如此背景下开始了他们的文学建构事业的,坪内逍遥、森鸥外、夏目漱石等明治文学的代表者们均拥有良好的汉学素养,汉学成为建构明治新文学的重要力量之一。关于这个问题,日本学者三浦叶在其《明治汉文学史》(1998)中进行了较好的开拓性研究,但由于日本汉学界与日本国文学界之间的学科壁垒,其研究成果并未受到应有的关注。拙论希望在先行研究的基础上,从日本明治文学与中国老庄思想这一视角出发,进一步探讨传统汉学在日本明治新文学建构过程中所发挥的作用,以补充日本近代文学史的惯常叙事。

一、明治日本的汉学传统

日本江户时代(1603—1867)以朱子学为官学,政府公文均使用汉文,汉文教育普及于民间,江户时代遂成为日本史上汉文最兴盛的时代。汉字和汉文在日本的传播非常悠久,但江户时代以前尚囿于中上阶层,还未遍及庶民阶层,而江户时代的汉文教育几乎获得了各阶层的认同,这与当时儒学在日本的崇高地位密切相关。中国文化精髓通过汉字、汉文教育融入日本文化,并成为日本文化的重要组成部分,这是明治维新前日本文化的重要特征之一。1872年(明治5年),日本颁布新学制,这是日本近代史上的第一个教育法令,该法令对明治日本的教育体制、教育内容、教材等进行了全新规定,日本由此导入西式教育模式,传统的儒家教育模式开始丧失其正统教育地位。但历史具有惯性,明治政府亦无力在短时间内将西式教材发放至全国各个角落,所以从明治初年至甲午战争(1894—1895)前后,一般日本人的启蒙教育仍传承江户时代的传统,学龄儿童依然在汉学塾通过“素读”方式接触汉文,而儒家的四书五经则是汉学塾的通用教材。不过,这种启蒙教育与学制颁布前已然不同,相当一部分儿童是利用业余时间到汉学塾学习的,这与学制颁布前的正规教育有了较大区别。所谓“素读”即诵读的方法,不求达意,但求反复朗诵,以达到潜移默化的学习效果。

明治维新开启了西化时代。一般认为,日本汉学传统在维新后刹那间烟消云散,然而事实并非如此。例如,“素读”传统就持续到明治末年。事实上,传统汉学在明治日本迈向现代化的道路上发挥了不可低估的作用。首先,当西语词汇蜂拥进入日本时,由于汉字所具有强大的造语能力,汉语词汇简洁明了,明治知识分子果断采用汉语词汇翻译西语概念,大量汉语词汇不断诞生,为新时代注入了强劲的活力。1870年开始发行的《童蒙必读 汉语图解》(共三编)收录了大量汉语词汇,例如“外务省、公使、舶来、开港、商法、模范、呐喊”等词汇都富有时代色彩。又如,明治政府于1870年颁布了近代日本第一部刑法《新律纲领》,该刑法依据中国《大明律》制定,一直实施到1882年。在此期间,日本司法人员必须拥有出色的汉学素养,汉文是当时日本司法学校、陆军士官学校入学考试时的重要科目。

明治日本的汉学传统从汉学塾二松学舍的创办亦可窥见一斑。二松学舍是当今二松学舍大学的前身,由明治时代著名汉学家三岛中洲(1831—1919)于1877年在其私邸创办,为明治初年东京三大名塾之一。三岛中洲曾任东京帝国大学教授、宫中顾问官等要职,一直强调夯实汉学基础在明治人才培养中的重要性。他喜爱唐代韩愈《蓝田县丞厅壁记》之“对树二松,日吟哦其间”中的“二松”意象,在私邸院中亦栽有两棵松树,“二松”之名由此而得。该汉学塾创办不久,学生便蜂拥而至,由此亦可见当时的汉学盛况。有“日本企业之父”称谓的涩泽荣一曾为第三任舍长,明治大文豪夏目漱石亦曾就读于该汉学塾。

此外,从中江兆民(1847—1901)的事业亦可见明治日本的汉学传统。他原名中江笃介,有“东洋卢梭”之称,是明治时代著名思想家、政治家兼新闻记者,自幼接受汉学教育,后又学习荷兰语、英语、法语等,1871年随岩仓使节团a日本政府于1871年向欧美12国派出的为期约两年、由一百余人组成的大型使节团,以右大臣岩仓具视为全权大使,木户孝允、大久保利通、伊藤博文等为副使,随员包括政府各部门的主要官员,是明治日本睁眼看世界的重要举措。赴欧美考察,1874年从法国回国后在东京设立法兰西学舍,传授外语、思想史、汉学。“兆民”之号出自《尚书·吕刑》之“一人有庆,兆民赖之,其宁惟永”,指天子有善,民众共享其利,可获长久安宁之意。他还曾以“秋水”为号,该号出自《庄子·秋水》,后来还将“秋水”号送给了弟子幸德传次郎(即日本早期著名社会主义者幸德秋水)。中江兆民的法兰西学舍传授汉学之举,可见其思想中的汉学根基。他还以《民约译解》为题,用汉文翻译并阐释了卢梭的《社会契约论》,这是卢梭著作的第一个汉译本,在当时日本社会引起广泛关注,“东洋卢梭”之名由此而来。《民约译解》开篇写道:“政果不可得正邪、义与利果不可得合邪、顾人不能尽君子、亦不能尽小人,则置官设制、亦必有道矣。”b中江篤介訳解:『民約訳解』,東京:仏学塾出版局,1882年,第1页。由此亦可见其汉文及汉学素养。

明治日本的汉学传统有诸多原因。首先,明治志士来自日本各地,当时日本方言阻隔,沟通不畅,汉文遂成为良好的沟通工具。此外,汉字是日本最早使用的文字,在日本有“真名”之称,原本男性多用,暗含权威、力量感,而在汉字基础上创制的日本文字被称为“假名”,原本女性多用,暗含阴柔气。明治维新是一场轰轰烈烈的政治运动,无疑更适于汉文表述,这亦是明治志士多使用汉文或汉文直译体的重要原因。维新运动取得胜利后,当年的维新志士成为明治日本的上流阶层,“汉文”亦自然而然地成为当时日本上流阶层的书面语。此外,甲午战争后日本汉学观的变化亦是推力之一,且看如下引文:“明治二十七、二十八年甲午战争后,日本国势发展,受到世界的瞩目,于是出现了日本再生的呼声,有人呼吁以假名代替汉字,有人主张使用罗马字,还有创制新字的说法等等,出现了所谓汉字问题。但这汉字问题的主要目标是排除汉学,因此出现了从明治三十三年开始废除中学汉文科的问题。但时代呈现出东洋文化意识之高涨,还有对甲午战争胜利的原因中,有中国思想在伦理方面发挥作用的认识,以及日本取代中国,面对西方,担起东洋大任的自觉意识而生发的应该保存中国文化、中国思想的思潮,所以这些汉字、汉文废除运动最终未获得成功。”a三浦叶:『明治漢文学史』,東京:汲古書院,1998年,第360页。由引文可知,日本在甲午战争后出现了一股要求废除汉学的强大势力,但这股势力最终以失败告终,这与日本文化特征有关。由于日本漫长的崇尚中国文化的历史,中国文化已融入日本文化而成为日本文化的重要组成部分,完全剔除汉学实际上关涉到日本文化基因重组等问题,汉字废除论也就不了了之。但这是一股强大的势力,而“日本取代中国,担起东洋大任的自觉意识”或明治汉学家们为抵制废除汉学的势力而祭出杀手锏,此论调亦颇具威力,不仅打垮了汉字废除论,亦使明治日本获得了大步迈向帝国的文化自信,这是明治汉学得以存续的悖论。

二、明治作家雅号中的老庄情结

诸桥彻次的《汉字汉语谈义》(1989)及三浦叶的《明治汉文学史》均关注过该问题,但因其与明治新文学诞生时期的文化背景密切相关,故拙文就相关事项做进一步梳理。首先,有“日本近代文学之父”之称的坪内逍遥(1859—1935),是日本近代文学先驱,早年就读于开成学校(今东京大学),曾任东京专门学校(今早稻田大学)教授,创办了著名的《早稻田文学》杂志,1906年为促进日本戏剧、文学、美术改革而组建文艺协会,1909年文艺协会改组为新剧社,成为日本新剧运动的起点。坪内逍遥亦是日本莎士比亚文学翻译家,其《小说神髓》(1885)是日本近代文学史上的第一部文学评论著作,是明治新文学诞生的先声,他本人由此获得“日本近代文学之父”的称号。《小说神髓》的写实主义理念为明治时代最著名的文学流派——日本自然主义文学的发生和发展奠定了坚实的基础。

日本自然主义文学导源于法国自然主义,进入日本后发生了诸多日本式变形,但不可否认其西方来源。然而,或许由于日本人在接触西方之初,与西方文化之间存有较多隔膜感,或由于中国文化漫长而深广的影响力,日本自然主义文学者在选取自己的文人雅号时,大都偏爱具有中国老庄思想色彩的。他们从自然主义联想到无为自然的老庄思想,纷纷将自己的雅号与无为自然的意境联系起来,成为一时的风尚。坪内逍遥原名坪内雄藏,“逍遥”典出《庄子·逍遥游》。坪内逍遥对《庄子》的喜爱之情由其《小说神髓》可窥其一斑,他在书中称《庄子》是寓言故事中的“杰作”。b[日]坪内逍遥:《小说神髓》,刘振赢译,北京:人民文学出版社,1991年,第35页。“坪内”的日语发音tubouti,与中国道家所言“壶中天地”的“壶中”发音一致。东晋葛洪《神仙传》载壶公白天化身为卖药人,在市中卖药,“常悬一空壶于座上,日入之后,公辄转足跳入壶中”。其壶中别有洞天,“楼观五色,重门阁道”。c滕修展、王奇等编著:《列仙传 神仙传注释》,天津:百花文艺出版社,1996年,第379-380页。唐李白《下途归石门旧居》写道:“何当脱屣谢时去,壶中别有日月天。”唐李中《赠重安寂道者》写道:“壶中日月存心近,岛外烟霞入梦清。”仿此,“坪内逍遥”亦有“壶中逍遥”之意,内含悠然自得的道家仙境意象。

坪内逍遥的雅好深刻影响了其身边的青年学子,一时间人们纷纷效仿。例如,一些戏剧爱好者曾经组建新剧社“无名会”,该名称典出《老子》第一章“无名天地之始”之“无名”,其中蕴含了日本新剧开拓者们的艺术梦想。“无名会”成立于大正初年,却是在坪内逍遥主持的文艺协会解散后成立的,具有承继文艺协会的性质,是明治文化的延续。

长谷川天溪(1876—1940)原名长谷川诚也,在早稻田大学读书时曾师从坪内逍遥,之后在坪内的帮助下进入《太阳》杂志社工作,亦成为日本自然主义文学的重要评论者之一。他在走上文学之路时,为自己取号“天溪”,典出《老子》第28章“知其雄,守其拙,为天下谿。”“谿”同“溪”,“为天下谿”即“为天下溪”,这是“天溪”的出处。相马御风(1883—1950)原名相马昌治,是日本诗人及自然主义文学评论家,早年就读于早稻田大学,后成为早稻田大学教师,曾创作早稻田大学校歌。“御风”典出“列子御风”。列子是战国时代早期道家代表人物之一,其学以黄老为宗,传说他修道九年后能御风而行。《庄子·逍遥游》载:“夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。”宋苏轼《前赤壁赋》亦写道:“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”可见“御风”有脱俗超拔寓意。岛村抱月(1871—1918)原名佐佐木泷太郎,成为岛村家养子后改姓岛村,是明治时代著名评论家、美学家、日本新剧运动先驱,早年就读于早稻田大学,曾师从坪内逍遥,后留学英国、德国,并成为早稻田大学教授,是坪内逍遥的最得意门生之一,也是日本自然主义文学运动的旗手之一。“抱月”典出《前赤壁赋》之“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,其中隐含着超然物外的老庄思想。

会津八一(1881—1956)是明治时代著名诗人、书法家、美术史家,中学时代即显示出卓越的诗人天赋,曾就读于早稻田大学文学部,得坪内逍遥厚爱,后自学东洋美术史,成为早稻田大学文学部教授,尤其在佛教美术史领域造诣颇深。他并非自然主义文学者,却受到坪内逍遥诸多影响,有雅号“秋草道人”,又号“浑斋”。其中“浑斋”典出《道德经》第十五章“旷兮其若谷,混兮其若浊”。会津八一在其《浑斋随笔》序中写道:“浑斋是我的斋号之一,与秋草堂一起,均是颇常用的。我年轻时,喜爱老子的《道德经》,曾从中选取‘浑兮其若浊’句,请上海的吴昌硕老人写于横额。我将这块横额在房间里挂了一段时间,浑斋之号由此出。后来,由于生活窘迫,我将身边之物变卖了许多,那块横额也卖给了越后的一位有钱人,我用那笔钱付了房租,所以现在已经没有横额了。有朋友觉得可惜,忠告我说:‘你应该只卖匾额,而不卖斋号。’我淡然回答:‘这不就是“浑兮其若浊”的境界吗?’”a会津八一:『渾斎随筆』,東京:中央公論社,1980年,第8页。

明治时代著名评论家高山樗牛(1871—1902)原名高山林次郎,曾在《早稻田文学》发表《老子的哲学》b『樗牛全集』,東京:日本図書センター,1980年,第17-63页。一文,显示出他对老庄哲学的兴趣。其于1901年8月发表于《太阳》杂志的《论美的生活》一文曾引领日本自然主义文学风向。“樗牛”之号有“无用之用是为大用”之意,这是他自高中开始使用的雅号,可以想见其意气风发的青少年时代,原典出自《庄子·逍遥游》中庄子与惠子的对话,惠子认为“樗树”大而无用,庄子则以“东西跳梁、死于罔罟”的小动物和“大若垂天之云”的斄牛为喻,道出无用之用的逍遥思想,由此可见高山樗牛的老庄哲学素养。可惜在东西文化剧烈碰撞时,高山樗牛的思想亦在东西方之间剧烈摇摆,年仅31岁便夭亡了。

诸桥彻次的《汉字汉语谈义》说道:“看来那时候的文士都喜欢读庄子,很多雅号均取自这里。”c諸橋徹次:『漢字漢語談義』,東京:大修館書店,1989年,第98页。可见文化有自身的惯性和发展规律,不完全受制于人力。柄谷行人也指出:“人们常常以国学派的复古主义和西洋派的启蒙主义来谈论明治的革命,然而,对于大多数知识人来说,中国文学与哲学依然是起规范性作用的东西。明治维新的指导思想——尊皇思想也是由朱子学派中之一派水户学派所提出的,维新运动指导者西乡隆盛的思想原理则出自阳明学。就是说,明治维新一方面也是在中国思想的语境下实行的。”d[日]柄谷行人:《日本现代文学起源》,赵京华译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年,第32页。这是颇具洞察力的观点。

三、明治文豪的老庄情结

明治文学中的老庄思想色彩,在明治两大文豪森鸥外和夏目漱石的文学中亦有诸多体现。拙文所涉及文本包含一些大正初年的作品,但上述两位文豪无疑是明治文学最重要的代表者,而文学思想具有连贯性,所以一并纳入考察视野。森鸥外(1862—1922)早年毕业于东京帝国大学医学部,于1884年22岁时留学德国,是一位较早睁眼看世界的日本人。他亦拥有较好的汉学素养,这主要得益于其自幼受到的汉学训练,年谱显示他从5岁开始接受《论语》的素读训练,由此开始了漫长的汉学熏习,先后学习过儒家的四书五经、《左传》《史记》《汉书》等,并喜爱《唐诗选》,大学时代亦未放弃汉诗文的学习,a『日本の文学 森鴎外(一)』,東京:中央公論社,1965年,第543-544页。毕生留有200余首汉诗。森鸥外亦拥有深厚的老庄学养,清田文武指出:“鸥外在德国留学期间仍对《庄子》手不释卷。据其日记记载,甚至去参加集会时也随身携带……鸥外曾在青年时作的《鉴彻录》(1893年)一文中写过‘《庄子》是小生的座右书’。对于中国的古典,鸥外最爱读的是《庄子》,最敬重的是《春秋左氏传》。”b[日]清田文武:《森鸥外的〈混沌〉与庄子》,《日本学论坛》2000年第3期。森鸥外一度曾因文名隆盛而遭嫉,被贬至九州小仓第十二师团任军医部长。在此期间,他撰写了《谁是鸥外渔史》(1900)一文,其中写道:“庄子中有虚舟之喻。我现在无论说什么,都不可能争夺文坛地位,所以谁都不会生气。”c『森鴎外全集』第七巻,東京:筑摩書房,1974年,第70页。这段文字典出《庄子外篇·山木篇》之“方舟而济于河,有虚船来触舟,虽有惼心之人不怒。”

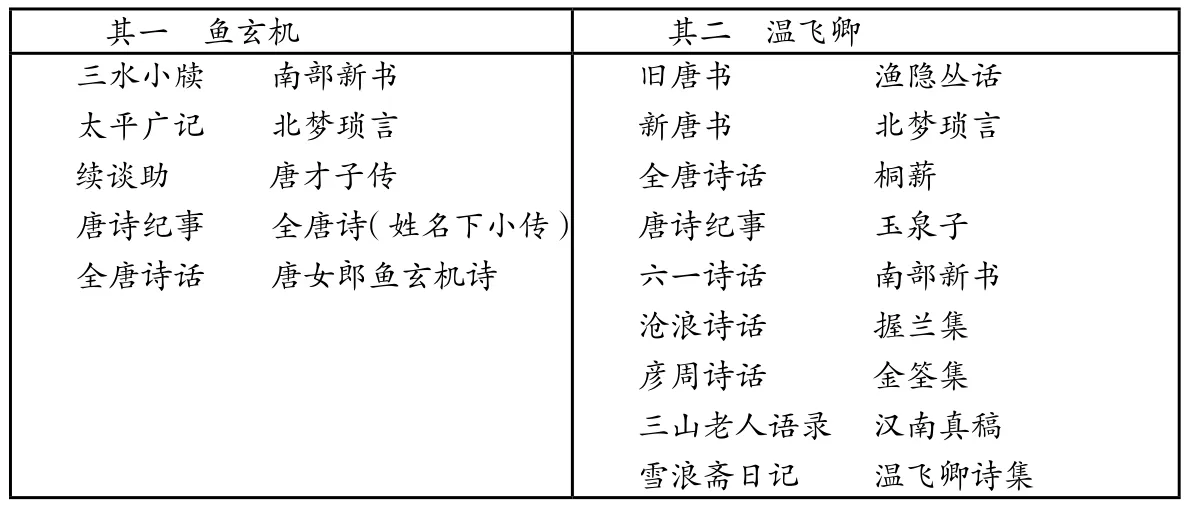

进入明治时代,日本新女性诞生,森鸥外亦创作了一系列以女性为主人公的作品,其中《鱼玄机》(1915)描写我国晚唐女诗人鱼玄机富于才情而短暂悲惨的一生,作家由此介入了新女性这一时代话题。从鱼玄机的女道士身份可见森鸥外对中国道家文化亦有浓厚兴趣。森鸥外在作品结尾处罗列了创作该作品时的参考文献,如表1所列。d『鴎外選集』第七巻,東京:東京堂,1949年,第227-228页 。

除重复资料外,总计列有24种文献。山崎一颖在《〈鱼玄机〉论》一文中,通过大量文献考证指出森鸥外实际参照的文献并不多,e山崎一頴:「『魚玄機』論」,早稲田大学国文学会『国文学研究(29)』1964年3月号。但这并不影响从该文献名录了解作家的汉学兴趣。作品亦收录了鱼玄机的一些诗作,呈现出散韵相间、日汉混合的多元文体特色,显示了作家的广博学养。森鸥外在作品中还着力刻画了温庭筠桀骜不驯的性格,其中一段描写当朝宰相令狐绹询问温庭筠一个典出《庄子》的故事,温庭筠的回答傲气十足,“故事典出南华,并非僻书,相公闲暇时,也应该好好读读”。f『鴎外選集』第七巻,第213页。可见森鸥外对《庄子》一书的推崇。

《寒山拾得》(1916)是森鸥外55岁作的,是继《鱼玄机》后的又一部中国题材作品。民间相传唐代天台山国清寺隐僧寒山和拾得分别是文殊菩萨和普贤菩萨的化身,有“和合二仙”之称。森鸥外的《寒山拾得》描写台州太守闾丘胤受丰干指点,慕名前来国清寺寻访寒山和拾得,当闾丘胤毕恭毕敬地礼拜并自报家门:“我是朝仪大夫、使持节、台州主簿、上柱国、赐绯鱼袋、闾丘胤”时,寒山甩出一句“丰干饶舌!”便与拾得携手狂笑而逃,最终杳无踪迹。这是森鸥外即将从陆军军医总监职位退休前的作品,作者通过闾丘胤与寒山拾得这组人物形象,表达了自己追求超越的心境,这是当寒山拾得听到闾丘胤自报长串官衔时面面相觑、狂笑而逃的原因所在。濑里广明在《露伴与鸥外:观画谈与寒山拾得》一文中指出这是“用文学形象化地表达了人的悟境。这些作品一直沉积在鸥外的无意识大海中,现在显现为东洋式的悟境”。g瀬里広明:「露伴と鴎外:観画談と寒山拾得」,九州大学国語国文学会『語文研究(9)』1959年9月号。这是颇有见地的观点。事实上,森鸥外在交代了闾丘胤参访国清寺的缘起后,即转笔锋,开始谈论世人对待道或宗教的三种态度,其内容是对《道德经》“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道”的演绎。原文仅36字,作者却演绎出六百余字,占作品近十分之一的篇幅,可见在过了知天命之年,在临近退隐时,森鸥外对东方传统之道还是颇有感触的。他通过寒山拾得这组隐僧形象提出了一种超越的人生范式,这在明治维新后的日本显得尤为可贵。这种东方视角还可以对日本全盘西化的政策形成一定的抗衡力。难怪这篇不足七千字的作品被誉为森鸥外历史小说之杰作。该作品为日本近代文学提供了一种表述东方的范式,此后芥川龙之介、井伏鳟二、冈本加野子等作家均创作了同名作,由此亦可见日本汉学传统的绵延流布。

表1 《鱼玄机》所列参考文献

夏目漱石(1867—1916)原名金之助,“漱石”典出《晋书·孙楚传》。孙楚“才藻卓绝,爽迈不群”,少欲隐居,谓王济道:“当欲枕石漱流。”却误言:“漱石枕流”,济笑道:“流非可枕;石非可漱。”孙楚道:“所以枕流,欲洗其耳;所以漱石,欲厉其齿。”夏目漱石据此取用笔名,可见其不落俗套的个性。他后来留学英国数年,在英语文学领域颇有造诣;却于1907年辞去东京帝国大学英文学讲师职位,而成为《朝日新闻》的专职作家,亦是这种追求超然的性格使然吧。他在《入社答辞》(1907年5月3日)中写道:“人生感意气。朝日新闻给我这个怪人创造了适宜怪人生长的环境,作为怪人,我愿为新闻社竭尽全力。”a[日]夏目漱石:《暖梦》,陈德文译,广州:花城出版社,2014年,第126页。可见他对自己卓尔不群的怪人性格有清醒认识,这是其批判精神的原动力之一。

夏目漱石自幼喜爱汉文,他在其汉文写的《木屑录》中写道:“余儿时诵读唐宋数千言,喜作为文章,或极意雕琢经旬而始成,或咄嗟冲口而发,自觉淡然有朴气,窃谓古作者岂难臻哉,遂有意于以文立身。”b夏目漱石:『木屑録』,東京:日本近代文学館,1979年,第1页。他在《文学论》序写道:“我少时好读汉籍,学时虽短,但于冥冥之中也从‘左国史汉’里隐约悟出了文学究竟是什么。”c[日]夏目漱石:《文学论》,王向远译,上海:上海译文出版社,2016年,第4页。他晚年提出“则天去私”的文学理念,亦与老庄思想关系密切,可见汉学或老庄思想是理解其人与文学的重要切入点之一。夏目漱石大学时代主攻英文,但丝毫未影响其汉学兴趣,他在大学二年级时写过《老子的哲学》一文,可见其所拥有的老庄学养具有扎实的基础。他一生创作了近两百首汉诗,其中《春兴》写道:“寸心何窈窕,缥缈忘是非。三十我欲老,韶光犹依依。逍遥随物化,悠然对芳菲。”《失题》写道:“往来暂逍遥,出处唯随缘。”《題自画》写道:“起卧乾坤一草亭,眼中唯有四山青。闲来放鹤长松下,又上虚堂读易经。”d殷旭民编译:《夏目漱石汉诗文集》,上海:华东师范大学出版社,2009年,第16-33页。可见其东方文人式的雅趣。就这样,在明治时代汹涌澎湃的西化浪潮中,他希望借鉴西方文学样式,创造出一种注入了传统汉诗文和江户文学精神的新日本文学,其中隐含着对东方传统的坚守。

《草枕》(1906)是夏目漱石早期名作之一,以日本九州熊本县小天温泉为舞台,展现了作家所向往的桃花源式的非人情世界。作品描写30岁青年画家“我”为追求超越凡庸的世俗而前往深山温泉旅行途中的所见所闻、所思所想。整部作品几乎没有什么故事情节,这亦是作家对当时盛行的自然主义文学的抵制。作品以日俄战争为背景,通过“我”的东西文化艺术观,对物质文明时代进行了抨击,提出以艺术抵抗世俗的文学观,而其文学艺术观以王维、陶渊明等中国传统文人所象征的中国文化为基石,整部作品在平淡中蕴含着深刻的哲理及诸多现代性话题,具有鲜明的文明批判性质,形象地展示了明治知识分子在东西文化剧烈碰撞时代的文化探索,至今仍具有鲜活的生命力。

作品开篇即发出“人世难居”e[日]夏目漱石:《草枕》,陈德文译,上海:上海译文出版社,2017年,第3页。本文相关引用亦出自该文本。之叹,然而佛陀在2500年前就用“苦集灭道”四圣谛点明了人生之苦,其哀叹似乎并无新意,但不可否认作品特殊的时代性。贯穿作品的日俄战争背景,应是促使作者感慨人世难居,并进而深入山村寻找非人情之桃源乡的重要原因。但深山里的非人情世界也已岌岌可危,血腥的现实世界已逼近山乡,“我”却义无反顾地追寻着即便短暂的梦幻境界。作为画家,支撑“我”的惟有自己的艺术理念。那么,“我”的艺术理念又是怎样的呢?作品第一篇说道:“尤其是西洋诗,吟咏人情世故是它的根本,因此,即使诗歌里的精华之作也无法从此种境遇中解脱出来。到处都是同情啦、爱啦、正义啦、自由啦,世上全是这些流行货色在起作用。即使那些堪称为诗的东西,也只能在地面上往来奔走,而无法忘却金钱上的交易。难怪雪莱听到云雀的叫声也只能叹息一番。”“可喜的是,有的东方诗歌倒摆脱了这一点。‘采菊东篱下,悠然见南山。’单从这两句诗里,就有完全忘却人世痛苦的意思。这里既没有邻家姑娘隔墙窥探,也没有亲戚朋友在南山供职。这是拋却一切利害得失,超然出世的心情。‘独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。’仅仅二十个字,就建立起一个优雅的别乾坤。这个乾坤的功德,并非《不如归》和《金色夜叉》那样的功德,而是对轮船、火车、权利、义务、道德、礼义感到腻烦以后,忘掉一切,沉睡未醒的功德。”由引文可知,“我”具有明晰的艺术理念,那是由陶渊明、王维等中国传统文人的艺术境界所象征的超越的世界,可令“我”忘却机心,“须臾间逍遥于非人情的天地之间”,从而获得沉醉般的精神愉悦。于是,“我”诗性盎然,作品亦随处留下了“我”的诗作,其中的汉诗自然写得充满兴味。例如:“独坐无只语,方寸认微光。人间徒多事,此境孰可忘。会得一日静,正知百年忙。遐怀寄何处,缅邈白云乡”。作品传递着《竹里馆》的神韵,“白云乡”则比喻仙乡,典出《庄子·天地》之“乘彼白云,游于帝乡。”作品结尾处,“我”和人们一起送久一乘火车赴中国战场,现实世界越来越近,作家用火车表征与非人情的桃源境相对的现实世界。“我把能看到火车的地方称作现实世界。再没有比火车更能代表二十世纪文明的了。把几百个人圈在一个箱子里,轰轰隆隆拉着走。它毫不讲情面,闷在箱子里的人们都必须以同样速度前进……再没有比火车更加轻视个性的了。文明就是采取一切手段最大限度地发展个性,然后再采取一切手段最大限度地践踏个性。”火车的意象强化了作品拥有的文明批判视角,而这文明批判视角亦与老庄思想的熏习密切相关,因为文明批判无疑是老庄思想最重要的本质之一。

中国传统文化对日本文化的影响广泛而深入,持续时间漫长,中国文化的部分精髓已成为日本文化的重要组成部分。拙文的探讨表明,如果将汉学置于东亚文化语境中,则中国并不仅仅指一个民族国家,它亦代表一种文明体系,这种文明体系曾给周边的诸多民族带去文明的曙光,这正是在西化的明治时代仍有较多日本知识分子向中国传统文化寻求精神力量的重要原因。在东西文化剧烈碰撞之际,中国成为日本西化过程中重要的参照系或立场之一,汉学或汉文学亦深刻地介入了明治新文学的建构,老庄思想为诸多日本明治知识分子提供了相对化的文明批判视角,无论盛行一时的自然主义文学抑或以反自然主义文学者的姿态出现于文坛的森鸥外、夏目漱石等明治知识人的心中,均保留了老庄思想所代表的中国传统文化的印记,而森鸥外、夏目漱石等具有代表性的作家的文学原型亦需要通过中国这一视角才可以更清晰地把握,拙文所涉及的文本仅是其中的部分例证而已。笔者希望拙文可以补充日本近代文学史的惯常叙事,纠正其对汉学等传统领域的遮蔽,同时希望获得深入思考中国传统文化以及东亚现代文学发生期诸多问题的新契机。