外用中药制剂治疗湿疹的动物模型评价方法研究进展

2018-11-12余志杰刘玉杰李劲松

余志杰,刘玉杰,王 平,李劲松,徐 颖,孙 涛

(1. 成都中医药大学药学院,中药材标准化教育部重点实验室,中药资源系统研究与开发利用省部共建国家重点实验室培育基地,四川 成都 611137;2. 广元市第一人民医院康复科,四川 广元 628017)

湿疹是由多种内外因素相互作用引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病,临床主要表现为瘙痒、丘疱疹、糜烂、结痂、红斑、苔藓化等[1]。根据皮肤损害的严重程度,湿疹分为急性、亚急性和慢性湿疹。其临床特征表现为多形性、对称性、复发性,且病因复杂,病情易反复,严重影响了人们的健康生活[2]。中医称湿疹为浸淫疮、湿疮等,主要与先天禀赋不耐、外邪侵袭有关,以外感风、湿、热邪为标,脏腑功能失调为本[3]。故中医采用祛风燥湿、清热解毒、化腐生肌的治法外治湿疹,其剂型常为膏剂、洗剂、散剂[4]。

现代研究发现,湿疹的病因与遗传因素、血液循环障碍、精神因素、环境因素(空气、花粉等)、饮食及细菌感染相关,其发病机制复杂,主要与免疫系统中各种细胞因子水平密切相关[5]。湿疹属于变态反应性疾病,主要与Ⅰ型变态反应、Ⅳ型变态反应有关,也与瘙痒反应、炎症、真菌感染密切相关。基于此,本文分析并总结了外用中药制剂治疗湿疹的动物模型评价方法,从主要药效学实验(抗过敏、止痒)、辅佐药效学实验(抗炎、抑菌)两个角度,综述外用中药制剂治疗湿疹的动物模型及机制评价方法,在现有的模型基础上,改良其造模方法,总结并分析药效及机制的观察指标,从而为治疗湿疹的外用中药制剂的开发提供思路和借鉴。

1 抗过敏实验

1.1抗过敏动物模型建立及宏观指标评价抗过敏实验主要动物模型为2,4-二硝基氯苯(2,4-dinitrochlorobenzene, DNCB)/2,4-二硝基氟苯(2,4-dinitrofluorobenzene, DNFB)诱发动物炎症,从而建立慢性湿疹模型,动物大多选择小鼠、大鼠,其模型症状主要为红斑、苔藓化、结痂等,造模评价方法多采用外观症状观察、组织病理切片及炎症因子IL-4、IFN-γ指标。DNCB诱导小鼠耳组织慢性湿疹模型表现为耳表皮增厚、充血、血管扩张等症状,并通过耳组织病理评分及HE染色,观察炎性细胞浸润,综合评价模型成功与否,以耳肿胀度及炎症因子作为药效机制评价指标。具体造模方法见Tab 1。

由此可见,慢性湿疹动物模型主要采用高浓度的DNCB溶液,涂于动物腹部/背部致敏,再以低浓度的DNCB溶液反复耳部激发,模拟临床皮肤出现红斑、水肿、结痂、边界不清、渗出倾向等症状,加以病理组织切片微观观察,共同确定模型建成与否。国内学者也有采用SD大鼠制备湿疹动物模型,笔者认为大鼠实验操作方便,背部皮损症状易于辨别,肿胀程度较为明显,且同耳部皮肤相比,与人类皮肤结构更为接近,因此,大鼠也可作为理想的动物模型。而小鼠作为经典的慢性皮炎湿疹模型动物,被广大研究者所认同,同时,利用豚鼠建立该模型也有少数文献报道。但部分文献采用动物性别为♀♂各半,♀动物自身分泌的雌激素具有一定的抗炎作用,故宜采用♂动物建立湿疹模型,以确保实验设计的严谨性。

1.2抗过敏机制有学者认为,Th1/Th2细胞分泌失衡是导致湿疹发病机制之一。研究表明,Th2细胞优势应答分泌的IL-4与湿疹的发病机制密切相关,但也有学者研究发现,湿疹模型组大鼠耳组织的INF-γ含量比空白组明显增加[7]。此外,IL-31可以不依赖肥大细胞和淋巴细胞,引起临床湿疹的组织特征[13]。研究报道,表皮中丝聚合蛋白的缺陷,在湿疹发病机制中具有重要作用[14]。同时,湿疹的发生是以炎症为基础,如Tab 1所示,湿疹机制的研究,除测量外周血中IL-1β、IL-4、IL-17、LTB4、INF-γ、TNF-α等,也应重视对皮肤部位相关细胞因子的研究。

2 止痒实验

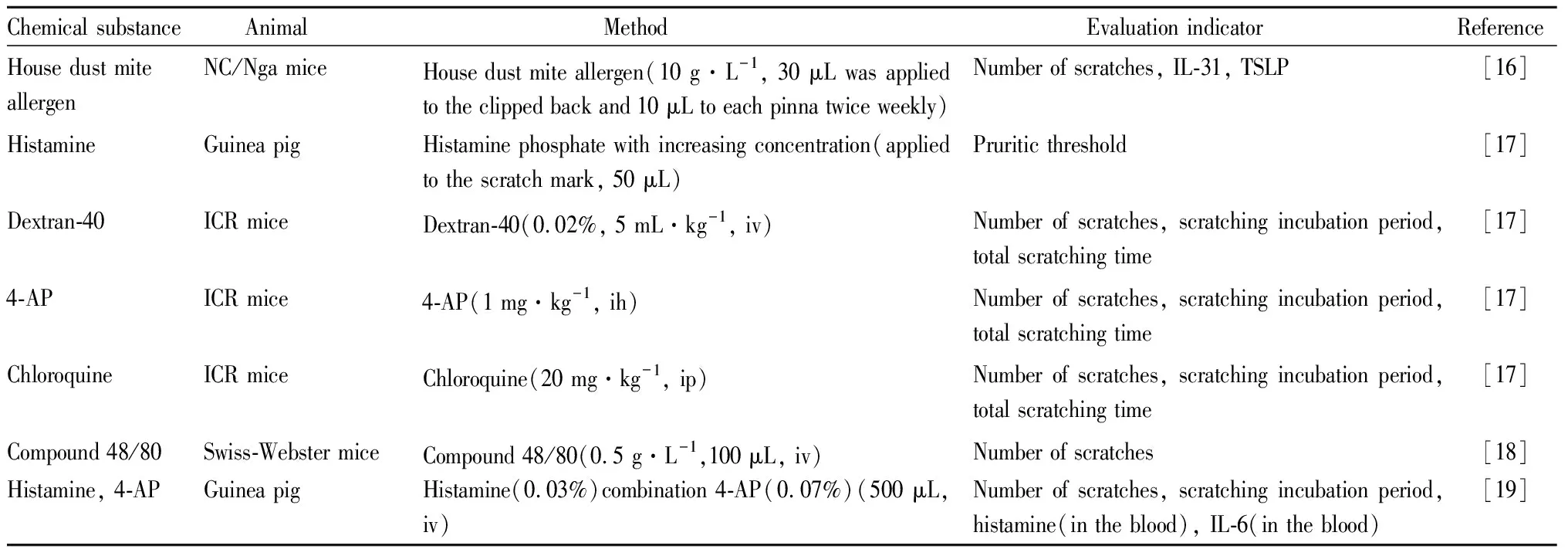

2.1止痒动物模型的建立及宏观指标评价湿疹症状中的瘙痒是发生在炎性皮损的皮肤上,因此属于炎症性皮肤瘙痒[15]。鉴于此,目前主要采用化学物质作用于动物皮肤上,引发动物瘙抓行为,观察动物的瘙抓潜伏时间、瘙抓次数、瘙痒介质和炎性细胞因子(Tab 2)。

由Tab 2可知,瘙痒动物模型主要用豚鼠、小鼠。豚鼠虽对外界刺激较为敏感,但成本较高,而小鼠瘙痒模型稳定性和重复性欠佳,其瘙抓反应不易观察。因此,尚需寻求一种价格合适,对瘙痒较为敏感的动物,如NC/Nga小鼠在屋尘螨的普通环境会出现与人类相似的瘙抓反应[16]。同时,不同动物其瘙痒行为的观察时间也不相同,这与选择的动物对瘙痒介质的敏感程度有关。且不同的瘙痒介质导致的瘙痒机制并不相同,如氯喹引起的瘙痒不属于过敏性疾病,因此,氯喹致痒模型不适用于湿疹引起的瘙痒研究。目前,瘙痒模型大多以单一致痒因素造模,与临床多因素引发的瘙痒机制区别较大,因此,采用多种方式建立的复杂性瘙痒动物模型与临床瘙痒发病机制更为相近,如组胺(0.03%)与4-氨基吡啶(0.07%)联用,可明显增加豚鼠瘙抓次数[19]。

2.2止痒机制目前瘙痒的发病机制研究较多,但其具体的信号转导通路尚不清楚。瘙痒介质作用于感觉神经元,传递瘙痒的信号。此外,肥大细胞脱颗粒释放组胺也可引起瘙抓反应,但并不是所有的瘙痒都符合此机制。因此,应结合具体的病情,合理选择致痒因子作为机制观察指标。如采用DNCB诱发小鼠湿疹建立瘙痒模型,通过观察瘙抓次数、P物质、IL-31、组胺等瘙痒介质,研究湿疹与瘙痒的内在关系。此外,Oetjen等[20]研究显示,IL-4可直接激活小鼠感觉神经元,并进一步证实,慢性瘙痒依赖于神经元IL-4Rα和JAK1信号通路。

3 辅助药效学实验

湿疹的炎症发生在皮肤表层,临床表现为红斑、丘疹的症状。国内学者采用二甲苯[6-7]、角叉菜胶[7]分别建立急性、亚急性炎症模型,以肿胀度及病理切片为指标,研究药物对湿疹的抗炎作用。抗炎机制与IL-1β、IL-4、IL-6等炎症因子紧密相关。Lee等[21]采用Western blot技术,测定核转录因子NF-κB、磷酸化IκBα、MAPKs的表达,评估当归抗皮肤炎症的作用机制。另外,湿疹的发生与真菌感染密切相关。因此,也可以临床湿疹患者分离的菌种为研究对象,收集并总结分析引起湿疹的菌种特点,运用微生物学的研究方法与技术,深入探究湿疹的病因与微生物感染的内在关系。

Tab 1 Establishment of eczema animal models and evaluation indicators

Tab 2 Establishment of pruritus animal models and evaluation indicators

4 小结

综上,湿疹的临床症状复杂且多变,主要表现为炎症、瘙痒、渗出等,发病机制复杂,评价治疗湿疹的外用制剂药效及机制研究尚需加强。首先,应围绕湿疹发病特征为核心,构建并采用与临床症状相符的多因素导致的湿疹动物模型,多角度、多层次全面评价外用中药制剂治疗湿疹的药效。主要探究外用制剂抗DNCB所致慢性湿疹、止痒的主要药效学研究;同时,观察药物对急性、亚急性炎症的抗炎作用,也可加强药物对引发湿疹各种真菌的抑菌效果研究,从抗炎、抑菌的角度,辅助评估外用中药制剂防治湿疹的药效。此外,充分利用特定种系和转基因动物的优势,如NC/Nga小鼠和高表达的IL-4转基因小鼠[16,22]。其次,可考虑新型细胞模型的应用。湿疹细胞模型建立主要采用人类肥大细胞HMC-1[23]、角质细胞HaCaT[10]、大鼠嗜碱性白血病细胞RBL-2H3[24]等,体外模型抗过敏机制的研究应结合瘙痒机制的最新研究进展,选择两者共同的细胞信号转导通路,深入探究湿疹与瘙痒的相互联系。同时,也应重视符合临床湿疹体外多细胞融合模型的建立,如刘学伟[25]研究发现,湿疹患者淋巴细胞和HaCaT细胞以3 ∶1的比例接种,可建立慢性湿疹体外细胞模型,提示有望用于评价湿疹药效的体外细胞模型。王南南等[24]采用基因工程技术,成功构建稳定表达hFcεRIα的RBL-2H3细胞,为深入研究变态反应发病机制提供了条件。