拿得起,放不下,离开了TA你们还怎么活?

2018-11-06

社交媒体上有8种用户,你属于哪一种or哪几种?

Ultras(过度党):强烈依赖社交媒体,每天查看各种社交媒体数十次。

Deniers(傲娇党):认为社交媒体未控制自己的生活,但登不上微博时会变得很焦躁。

Lurkers(潜水党):只浏览,不回复也不互动。

Peacocks(孔雀党):拥有大量粉丝,经常更新和转发微博。

Ranters(激进者):在私下交流很温和,但到网上就容易发表偏激言论。

Changelings(马甲党):各种马甲来回换,没人知道其真实身份。

Quizzers(提问者):以提问来融入社交圈,害怕被孤立或被忽略。

Approval-seekers(求贊党):经常登录账号,非常在意转发量、评论量、点赞数。

Big Data·大数据

2016年中国社交网络市场规模约为244亿元,占全球社交网络市场规模的18.54%,仅次于美国。移动用户普及率不断提升,饱和度不断增加。按照当前社交网络在中国的发展趋势,我国社交网络的年增长速度将不低于10%。预计到2022年,我国社交网络市场规模将达到495亿元。

在移动社交的主要使用场景中,用户选择较多的包括在家休息时(72.9%)、睡前(59%)、乘坐交通工具时(56.1%)、旅行途中(51_7%)、排队或等人时(51.4%)。有趣的是,在洗澡、健身和起床前这三个场景中,更多男性使用移动社交。

使用移动社交多在闲暇时段,用户将其看作休闲活动或者伴随性活动,移动社交目的是休闲、放松和愉悦。

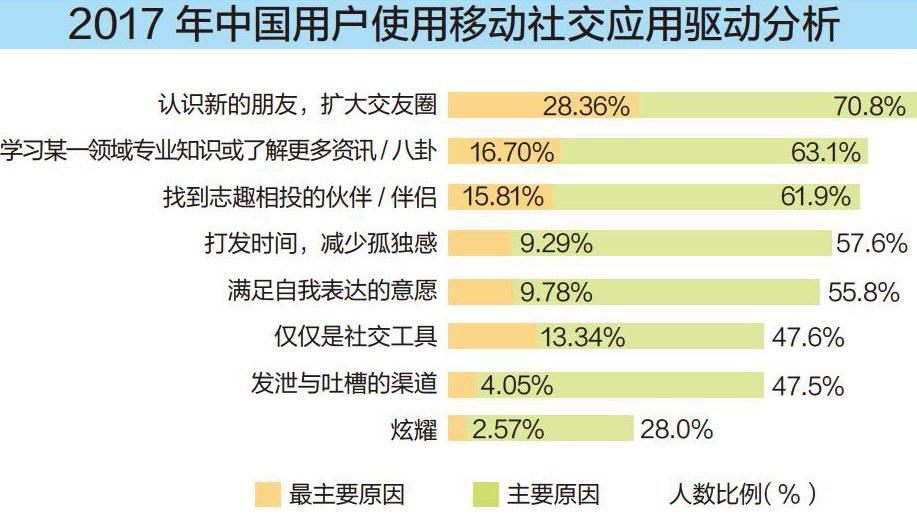

用户使用移动社交应用的首要原因是为了社交,对此深挖细分,用户的社交需求一为“求新”、二为“求同”。70.8%的用户使用移动社交的主要原因是希望“认识新朋友、扩大朋友圈”,61.9%的用户希望“找到志趣相投的伙伴或伴侣”。

使用移动社交的第二大动因为“求知”,有63.1%的用户将“学习某—领域专业知识或了解更多资讯/八卦”作为使用移动社交应用的主要原因。即使碎片化学习的效果仍待验证,但移动社交应用确实已经成为许多人的学习/资讯入口。由此看来,移动内容需求会继续扩大,内容创作者有一定发挥空间。

听TA说

@陈新祥(同济大学统计学专业,数据分析师)

我在一家专业做大数据解决方案的公司担任数据分析师,我们的核心价值是帮助客户企业实现数据驱动,通过专业的数据产品使其业务人员能更好地进行工作。

在这样的使命以及产品服务要求中,数据分析师会面对大量来自不同行业的客户,了解客户的需求,配合对方将数据驱动落地。

在专业能力上,数据分析师的技能要非常全面。我们服务于甲方,与多家公司沟通,同时还会有沙龙分享、客户现场演示等活动,这份工作对沟通表达能力要求很高。

随着业务的发展,我们与很多客户的合作不再仅仅是标准产品的接入,而要进入到深层业务。一起组建虚拟增长团队,就某个专题合作,例如渠道评估优化、个性化推荐等。看到我们提供的方法论、产品、策略等为客户实现价值,我工作起来就充满了动力。

@Robin553(湖南师范大学市场营销专业,微商)

微商,简单来说就是使用微信进行商业活动,这不是一个行业,而是一种营销方式,包括了很多行业。

微商的主要模式和传销比较相似,但微商有实物商品。微商主要靠向下发展代理商提高销量。如果是底层代理商,想靠直接向微信好友出售商品赚钱是很难的,即使赚钱也不会很多。

微商门槛低,什么人都可以做,随时可以退出……微商里鱼龙混杂,各种假冒伪劣产品参差不齐。一个月卖500元敢说自己卖50万,各种ps、晒单、晒钱、晒车、晒房,无底线放大人们的欲望,以达到自己招代理的目的。微商的名声不好,原因就在这里。

客观地说,微商现在一个月赚几十万的机会几乎已经没有了。如果你是普通人(没有钱投入、没有代理团队),就不要想那么多,踏踏实实地一个月赚几千块钱,还是有很大可能的。

@郭良(南京工业大学计算机科学与技术专业,科技类自媒体人)

自媒体人的一天是怎样的?

早上起床,我会先把四大门户网站的科技板块快速浏览一遍,基本了解最新的消息。再将前一天晚上所写的稿子投递到各个自媒体平台,包括自己的一些专栏。做完这些之后,开始浏览各个新闻客户端,因为我专注于科技领域,各个客户端的科技板块是我必看的。

下午的时间我主要用来写稿。先对上午搜集到的信息进行整合,再挑选合适的选题进行创作。

吃完晚饭,我会出去散步,九点多回家,开始在各个自媒体平台发布自己的稿子。

之后,我会看看书,浏览微博、微信、新闻客户端等,看到感兴趣的选题,会进行当天的第二次创作,第二天早上用来投稿。

每个自媒体人的做法都不一样,写作风格和定位也不尽相同。但是自媒体人首先得接收大量的信息,至少与自己关注的领域相关,没有信息进来,就没有办法输出。

@刘夏璐(暨南大学管理学硕士,微信广州研究院高级产品经理)

在微信做了几年产品,我最大的感受是没有流程,只有不惜代价的反复迭代与打磨。几乎所有互联网产品都会遵循“PRD(产品需求文档)- UI(用户界面)一开发一测试一发布”的步骤,以保障项目进度与效率。

我曾与张小龙(腾讯公司高级副总裁,微信创始人)面聊,他强调: “需求书和PPT不必写得这么详尽,否则思路难免会局限。需求书太详细,产品经理考虑的就是怎样一步步完成进度,而不是反思昨天的结论是否正确,但对产品而言,思辨是最重要的。”在微信广州研究院没有流程,只有无数的深夜讨论,反复的推翻重来和不遗毫发的产品找茬。有时候1个功能会反复迭代十几个版本,例如朋友圈功能,微信预研了两年的时间。

微信BG(微信事业群)尽管已经发展为上千人的团队(相比硅谷的互联网公司,已经很庞大),但仍强调小团队作业的敏捷与心态。人一多,沟通成本就会成倍增加。广研一方面研发企业微信视频会议等办公工具,将沟通效率最大化;另一方面将项目分割成许多小team,并将team里员工座位调整在一起,方便随时面对面沟通。

来到这里的每个年轻人都抱着“做一个伟大的产品取悦自己”的信念,把自己当成产品的主人。抛开杂念,专注于产品,这是其他团队很难超越的。