针药“病证结合”早期治疗急性缺血性中风的疗效观察

2018-11-05,,

,,

缺血性中风又称脑梗死,是指各种原因所致脑部血液供应障碍,导致局部脑组织缺血、缺氧性坏死,而出现相应神经功能缺损的一类临床综合征[1]。一般好发于中老年人,具有高发病率、高致残率、高复发率及高病死率的特点,严重影响病人的生命健康和日常生活[2]。最新数据显示,我国缺血性脑卒中年复发率高达17.7%[3]。目前我国每年因脑卒中死亡的人数已超过肿瘤和心血管疾病,成为第1位致死原因[4]。据估算,我国每年新发脑卒中约200万人,每年死于脑血管病约150万人,随着我国人口老龄化进程的加速,预计到2030年,我国60岁以上首次患脑血管病的人口将达到2亿[5]。当前中西医结合防治中风病,已经成为中风病防治体系中不可或缺的重要组成部分,本研究旨在从“病证结合”角度探讨针药早期治疗急性缺血性中风的临床疗效。

1 资料与方法

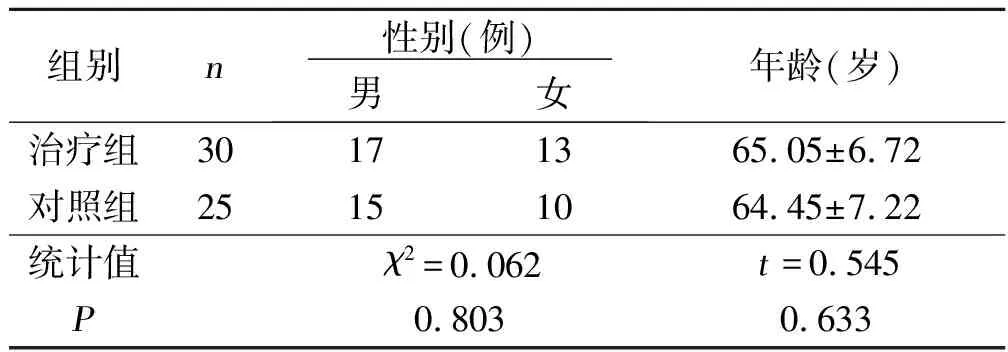

1.1 一般资料 选择2016年3月—2017年4月收住我院符合诊断标准的缺血性卒中病人55例(排除脱落病人5例)为研究对象。采用前瞻性队列研究的方法,使用随机数字表法将病人随机分为治疗组30例,对照组25例。其中治疗组男17例,女13例;对照组男15例,女10例。两组性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组性别、年龄比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照中华医学会神经病学分会发布的《中国急性缺血性脑卒中诊疗指南2014》[6]。①急性起病,常于安静状态下发病;②局灶神经功能缺损症状,如一侧面部或肢体无力或麻木,或口角歪斜,语言障碍,一侧或双眼视力丧失或模糊等;③症状或体征持续时间不限(当影像学显示有责任缺血性病灶时),或持续24 h以上(当缺乏影像学责任病灶时);④排除非血管性病因;⑤脑CT/磁共振成像(MRI)排除脑出血。

1.2.2 中医诊断标准 参照国家中医药管理局全国中医脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断疗效评定标准》(1995年)[7]。

1.3 纳入标准 ①符合西医急性缺血性脑卒中及中医缺血性中风诊断;②发病在7 d以内;③病人或法定代理人知情同意,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 ①短暂性脑缺血发作;②脑出血或蛛网膜下腔出血;③经检查证实由脑肿瘤、脑外伤、血液病等引起的卒中;④合并有肝、肾、造血系统、内分泌系统等严重疾病;⑤本次发病前有卒中后遗症且生活不能自理;⑥妊娠或哺乳期妇女;⑦正在参加其他临床试验者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予指南规范化内科治疗,参考《中国急性缺血性脑卒中诊疗指南2014》[6]的推荐意见,进行静脉溶栓,抗血小板(或抗凝),调脂稳定斑块,吸氧,保持呼吸道通畅,控制血压、血糖,改善循环,防治并发症,并给予神经细胞营养剂、氧自由基清除剂等对症支持治疗。

1.5.2 治疗组 在对照组的治疗基础上加针灸、中药辨证治疗。针灸治疗使用苏州生产华佗牌一次性无菌针灸针,采用传统针刺方法辨证取穴和循经取穴。主穴:肩髃、极泉、曲池、手三里、外关、合谷、环跳、阳陵泉、足三里、丰隆、解溪、昆仑、太冲、太溪;闭证加十二井穴、合谷、太冲;脱证加关元、气海、神阙。如合并吞咽困难可加翳风等,尿失禁或尿潴留可加中极、曲骨、关元等,局部施灸、按摩或热敷。中等强度刺激,得气后留针30 min~40 min,每日1次,1周为1个疗程,共治疗2个疗程。中药辨证治疗参照国家“十一五”中医药管理局重点专科协作组制定的《2014年中风病(脑梗死)急性期诊疗方案》。其将缺血性中风分为中脏腑三型,即痰蒙清窍证予以涤痰汤加减,痰热内闭证予以羚羊角汤加减或羚角钩藤汤和温胆汤加减,元气败脱证给予参附汤加减频频服用;中经络分为五型,即风火上扰证推荐天麻钩藤饮加减,风痰阻络证运用化痰通络方加减或半夏白术天麻汤合桃红四物汤加减,痰热腑实证可用星蒌承气汤加减或大承气汤加减,阴虚风动证则用育阴通络汤加减或镇肝熄风汤加减,气虚血瘀证予以补阳还五汤加减。

1.6 疗效观察 治疗第7天、第14天(或出院当天)采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评价病人神经功能缺损情况,采用Barthel指数(Barthel-index,BI)评价病人日常生活活动能力。治疗后第30天、第90天采用改良Rankin量表(mRS)和BI评价预后。治疗前、治疗第14天(或出院当天)检查血常规、尿常规、心电图、肝功能、肾功能、血脂、凝血功能、血糖。

2 结 果

2.1 两组NIHSS评分比较(见表2)

表2 两组NIHSS评分比较(±s) 分

2.2 两组BI评分比较(见表3)

表3 两组BI评分比较(±s) 分

2.3 两组mRS评分比较(见表4)

表4 两组mRS评分比较(±s)

2.4 安全性评价 治疗前后病人的血常规、尿常规、心电图、血脂、血糖、凝血功能、肝功能、肾功能等检查,均未发现有异常改变。本研究观察期间,没有出现消化道症状、出血性脑血管疾病等严重的不良事件。

3 讨 论

中医防治中风病具有优良的传统及大量的临床基础,早在《黄帝内经》《金匮要略》提出“内虚邪中”的观点。金元以后关于中风的认识突破以往“内虚邪中”之说,提出以“内风”为立论依据的观点[8]。如刘完素首倡火热中风说,李东垣执“正气自虚”中风说,丹溪主张“湿痰生热”,张景岳提出“内伤积损”的论点,叶天士提出肝风内动论,王清任首创“气虚血瘀”理论[9]。因其病因病机十分复杂,从古至今不同医家分别从各个方面论述了自己的临床经验及观点。目前众医家普遍认为肝肾阴虚,气血衰少为中风致病之本,风、火、痰、气、瘀为中风发病之标,总属本虚标实之证[10]。

“病证结合”作为一种理论体系有着悠久的历史,在中医辨病的基础上结合辨证,以辨病为主体,又不忽视辨证施治的诊疗模式[11-12]。如《伤寒杂病论》中的篇章以“某病脉证并治”为篇名,提出了肺痈、肠痈、百合病等病名,又结合四诊辨证合参,专方治疗,既辨病又辨证,其强调辨证施治。现代所论“病证结合”包括中医辨病与辨证结合,西医辨病与中医辨证结合两种模式[13-14]。

本研究从“病证结合”诊疗模式出发探讨针药结合早期治疗急性缺血性中风的临床疗效,体现了疾病共性规律与患病个体个性特征的有机结合。尤其对病程较长或病理演变具有明显阶段性的中风病人具有较强的治疗针对性[14]。将西医辨病与中医辨证论治有机结合优势互补,从而增强了临床辨治疾病的能力。当前中西医结合防治中风病,已经成为中风病防治体系中不可或缺的组成部分,其作用不容小觑。但目前针药早期治疗仍然比较薄弱,针药的运用更多地局限于恢复期及后遗症期的治疗当中[15]。随着临床研究的不断进展,大部分医家意识到针刺疗法及中药辨证治疗早期介入是影响缺血性中风预后,尤其是生存质量的重要因素[16-17]。

本临床研究纳入均为发病7 d内的急性期病人,采用针药结合早期干预,治疗组治疗第14天与入院前NIHSS评分差值较对照组明显降低,说明治疗组可显著降低病人的神经功能缺损程度,提高神经功能缺损恢复的速度。两组治疗后30 d、90 d mRS评分比较差异无统计学意义,可能为中重度病人入组病例较少,mRS评分分值较低,或样本量偏少所致。随访至30 d、90 d,两组BI评分结果显示针药结合早期治疗对急性缺血性中风病人远期日常生活活动能力的提高具有明显的优势。

“病证结合”能将西医与中医联系起来,取长补短,相得益彰,从而揭示同病异证、异病同证的变化规律。针药结合能够互相增强其功效,补其各自之不足。