丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床研究

2018-11-05向荣

,向荣

急性脑梗死(acute cerebral infarct,ACI)的发病机制极为复杂,多种危险因素如高血压、冠心病、糖尿病、吸烟、饮酒等均可造成大脑动脉狭窄或者堵塞[1-2]。ACI发病较为突然,早期的溶栓治疗被认为是目前治疗ACI最有效的方法[3]。但是由于脑组织的活动也需要氧气和葡萄糖来维持,而脑部对于这类物质几乎没有存储,在发病数分钟内脑组织会发生不可逆的坏死,因此,溶栓治疗的时间非常有限,治疗时间窗严格被限制在发病6 h内[4]。溶栓治疗的主要危险是颅内出血,尤其是心源性脑栓塞病人,多方面因素使得溶栓治疗受到了较大的限制。神经保护剂的治疗时间窗较溶栓治疗宽,而且不良反应较少,因此,对失去溶栓治疗最佳时机的病人,神经保护剂的应用可以有效保护仍有活力的神经元,延长脑细胞的缺血耐受时间,减少梗死体积[5]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2015年12月—2016年12月我院神经科重症监护病房收治的120例急性脑梗死病人。根据中国急性缺血性脑卒中(急性脑梗死)诊治指南2014[6]选择病例。纳入标准:①病人发病为急性突发;②经CT或MRI检查确诊为缺血性卒中;③临床神经功能缺损程度评分标准(CSS)评分为25分~35分;④日常生活活动能力量表(Barthel Index,BI)评分在45分以下。排除标准:①脑外伤、中毒、癫痫后状态、瘤卒中、高血压脑病、血糖异常、脑炎及躯体重要脏器功能严重障碍等引起的脑部病变;②出血性脑卒中;③有心、肝、肺、肾等疾病。本研究经过我院伦理委员会批准,所有病人均签署知情同意书。将120例急性脑梗死病人随机分为对照组与观察组,各60例。两组病人一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组病人一般资料比较(±s)

1.2 方法 两组病人均给予改善微循环、保持酸碱和水电解质平衡,控制血压等常规治疗。对照组病人在常规治疗的基础上给予丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司生产,国药准字:H20100041),静脉输注每日两次,每次输注时间不小于1 h,两次间隔不小于6 h。观察组在对照组的基础上加用依达拉奉注射液(吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司生产;国药准字:H20080592),生理盐水稀释后静脉输注,每日2次。

1.3 观察指标 治疗前和治疗后第1天、第14天抽取病人静脉血,采用低速台式离心机DT5-1(北京时代北利离心机有限公司生产)提取全血中的血浆,放入超低温冰箱中待检。采用ELISA试剂盒在酶标仪(美国biotek公司生产)下检测血清血管内皮生长因子(VEGF)、基质金属蛋白酶-9(MMP-9)的含量。采用对应抗体在流式细胞仪(美国BD公司生产)下检测内皮祖细胞(EPCs)水平。并于治疗前和治疗结束后,采用CSS评分评估病人的神经功能,采用BI评分评估病人的日常生活能力。

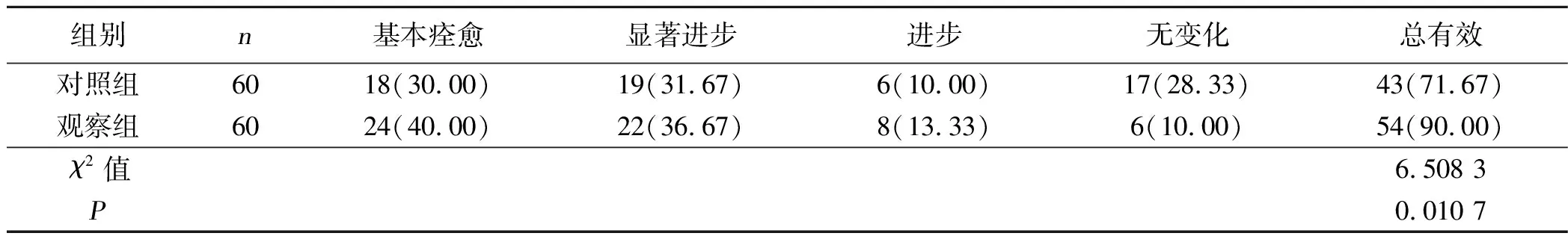

1.4 疗效评定标准 基本痊愈:神经功能缺损评分下降91%~100%,病残为0级;显著进步:神经功能缺损评分下降46%~90%,病残为1级~3级;进步:神经功能缺损评分下降18%~45%;无变化:神经功能缺损评分下降<18%;恶化:神经功能缺损评分上升幅度>18%。

1.5 统计学处理 应用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组治疗后CSS评分、BI评分比较 治疗后第14天,观察组CSS评分较对照组明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);BI评分明显升高,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组治疗后CSS评分、BI评分比较(±s) 分

2.2 两组病人临床疗效比较 观察组总有效率为90.00%,对照组总有效率为71.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 两组病人临床治疗效果比较 例(%)

2.3 两组血清学指标比较 治疗前与治疗后第1天,观察组VEGF、MMP-9、EPCs水平与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后第14天,观察组VEGF、MMP-9、EPCs水平与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表4。

表4 两组VEGF、MMP-9、EPCs水平比较(±s)

2.4 两组病人不良反应发生率比较 对照组发生皮疹3例,恶心呕吐4例;观察组发生皮疹3例,恶心呕吐4例。对照组和观察组不良反应发生率分别为11.66%、13.33%,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

近年来医学知识教育取得了长足的进步,人们普遍认识到脑梗死的早期临床表现[7]。但是随着急性脑梗死发病率的增高,病情迅猛,多数病人没有及时地在最佳时间内进行溶栓治疗[8]。另外,溶栓治疗可能会带来一定风险,如颅内出血等,使得神经保护剂的作用越来越明显,其能够干预急性脑梗死半暗带缺血瀑布的生化过程,减少神经元损伤[9]。

急性脑梗死病人普遍存在半暗带,半暗带是治疗缺血性脑卒中的关键。半暗带是指发生脑梗死后可以维持能量代谢但是血供受阻滞的区域[10]。半暗带的细胞损伤是可逆的,因此,挽救半暗带是治疗缺血性脑卒中的最终目标[11]。延长半暗带细胞的存活时间,恢复半暗带细胞的血液供应是挽救半暗带的主要方法[12]。丁苯酞在挽救半暗带上有着独特的双重作用机制,不仅可以重构微循环,增加缺血区血液灌注,还可以保护细胞内的线粒体,减少细胞凋亡[13]。

缺血-再灌注损伤的过程复杂,脂质可以过度产生高反应性氧自由基,氧自由基的释放启动了超氧化物、过氧化氢和羟自由基的形成,导致脂质、蛋白质和核酸的过氧化及细胞膜破坏。因此,在合适的治疗时间窗内应用自由基清除剂清除自由基,可抑制脑水肿,改善神经元缺失,进而阻止缺血性脑血管障碍的发生和进展。依达拉奉注射液是一种广泛的治疗缺血性脑卒中的新型自由基清除剂,对于症状的改善率较高。本研究通过联合丁苯酞和依达拉奉两种药物治疗急性脑梗死,病人的临床治疗效果明显升高[14-15]。

VEGF是血管再生的一种关键因子,是目前发现的唯一可以作用于血管内皮细胞的生长因子。本研究结果显示,治疗后第14天,观察组VEGF明显高于对照组,说明丁苯酞和依达拉奉联合使用可以更好地促进病人血管新生。MMP-9是在脑卒中发病机制中有着多重介导作用的细胞因子,既可以造成卒中后的出血,也可以促进组织血管的修复再生和重建愈合。治疗后两组病人MMP-9均升高,有助于促进血管新生和重建;治疗后第14天,观察组MMP-9低于对照组(P<0.05),可以降低病人发生出血的概率。EPCs参与修复血管内皮细胞,促进血管新生。观察组病人EPCs高于对照组(P<0.05),可以促进血管修复和再生。

综上所述,丁苯酞和依达拉奉联合治疗急性脑梗死,疗效显著,能够改善神经功能,有助于病人血管的新生和重构。