DNA条形码在厦门湾鱼卵和仔稚鱼分类鉴定中的应用

2018-11-01林君卓杜庆红黄智伟王鑫煌郑连明

林君卓,吴 昊,陈 凯,杜庆红,黄智伟,黄 昆,王鑫煌,陈 然,郑连明

(1.福建海洋研究所,福建 厦门 361013; 2.福建省海陆界面生态环境重点实验室,福建 厦门 361102)

鱼卵、仔稚鱼的数量将直接影响到鱼类补充群体资源量的丰歉,因此,鱼卵、仔稚鱼具有非常重要的生态地位和研究价值。但鱼卵、仔稚鱼的准确鉴定是鱼类浮游生物多样性与生态学研究长期以来的瓶颈。我国已知海洋鱼类已超过3000 种,约占世界海洋鱼类种类的1/4,但是有资料可查的鱼卵与仔稚鱼种类不超过300 种[1]。作为种类甄别的形态特征较少,加上专业分类资料及人才的缺乏,使仅凭外部形态特征对鱼卵、仔稚鱼进行精确分类变得相当困难。

DNA条形码(DNA barcoding)以其操作简便性和高效性的特点,已经成为生物分类学中引人注目的新方向,越来越多的研究证明DNA条形码是一个行之有效的生物种类鉴定手段[2]。全球共享的基因数据库如DDBJ、ENBL、GenBank等所收藏鱼类的各种基因及序列数量迅速增加,为鱼卵、仔稚鱼提供了大量可比对的成鱼同源性DNA基因序列,研究者可以将DNA条形码技术直接运用到鱼卵、仔稚鱼的鉴别中,保证了鉴定结果的准确性。本文以2017年4月厦门湾的鱼卵、仔稚鱼样品为材料,采用形态学与DNA条形码技术相结合的形式进行种类鉴定,并确定其形态特征,探索DNA条形码在鱼卵、仔稚鱼样品种类鉴定中的应用,旨在为鱼卵、仔稚鱼的鉴定提供参考。

1 材料与方法

1.1 调查海区及站位设置

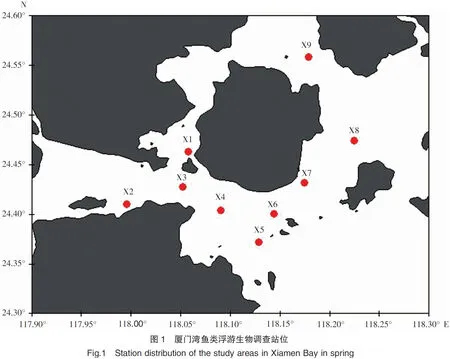

2017年4月(春季)于厦门湾及其邻近海域(118°01′~118°13′E,24°22′~24°35′N)进行了鱼类浮游生物调查。本次调查共设置9个站位,如图1所示。

1.2 样品采集与处理

鱼类浮游生物海上采集根据《海洋调查规范 第6部分:海洋生物调查》(GB/T 12763.6—2007)进行。使用浮游生物浅水I型网(网口直径50 cm,网长145 cm,网口面积0.2 m2,网衣筛绢孔径0.505 mm)进行垂直样品采集,使用浮游生物海水大型网(网口直径80 cm,网长280 cm,网口面积0.5 m2,网衣筛绢孔径0.505 mm)以2 kn的船速进行水平拖网10 min,采集表层样品。所获的网采样品先保存于500 mL样品瓶中,现场使用中性甲醛固定,加入量为样品体积的5%,回实验室后转移到无水乙醇中避光保存。本研究仅分析各站位垂直拖网采集的定量样品。

在实验室中于Zeless Stemi 2000-C立体显微镜下进行鱼类浮游生物的挑取和分离,参考各类鱼类浮游生物的分类图鉴[3-6],根据形态学特征将鱼卵、仔稚鱼先进行大致的分类并采集图像,最后对挑选出的鱼类浮游生物进行分子鉴定。

1.3 分子鉴定实验方法

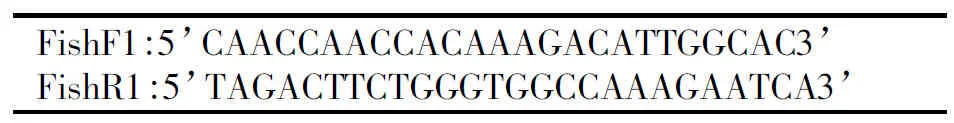

进行基因组DNA提取的鱼卵与仔、稚鱼,体长较小的仔鱼取整尾,较大的稚鱼取尾部或者背部组织;鱼卵则取整粒。使用TaKaRa MiniBEST Universal Genomic DNA Extraction Kit Ver 5.0 试剂盒进行DNA提取,使用Ward等[7]针对鱼类设计的FishCOI引物进行PCR扩增,引物序列如表1。

PCR反应体系(50 μL):10×buff 5 μL,Dntp 0.8 μL,FishF1与FishR1各0.5 μL,rTaq 0.3 μL,DNA 5.0 μL,灭菌超纯水37.9 μL。

PCR程序为:94℃预变性5 min,94℃变性1 min,50℃退火50 s,72℃延伸1 min,循环30次,72℃延伸5 min,4℃保存。

PCR产物经0.8%琼脂糖凝胶电泳(110 V,20 min)后,选取条带明亮、无拖带的样品送往上海生工测序公司进行双向测序。

1.4 数据处理

用Chromos 软件对测序结果进行检测,对序列两端碱基峰型不合格的部分进行剪切,再将校正完毕的双向序列用DNAMAN进行拼接,保留序列长度在600~700 bp之间。获取序列在GenBank数据库、FISH-BOL数据库进行序列相似性比较,根据比对的结果来初步确定样品所属的鱼类种类或鱼类类群。在GenBank中收集所比对出的鱼类种类同属、同种的COI序列,使用MEGA 5.1利用邻近法构建分子系统发育树,基于Kimura-2-parameter 模型,采用N-J法(Neighbor joining method)构建系统进化树来对比对结果进行验证,最终确认鱼卵与仔稚鱼所属的鱼类种类或类群。

2 结果与分析

2.1 形态种初选

本研究在厦门湾共采集到鱼卵44粒,仔稚鱼31尾;经形态初步甄别,共分选出了5种形态的鱼卵与5种形态的仔、稚鱼。

2.2 测序结果

将经形态初选的5种鱼卵样品30份,5种仔稚鱼样品10份分别作分子鉴定实验。由于部分样未能成功提取基因组DNA,故无法扩增得到COI基因序列,最终获得27条COI基因序列,其中鱼卵样品获得19条序列,仔稚鱼样品获得8条序列。序列长度为580 bp。

2.3 序列比对

本研究采用将遗传相似度>99%的序列视为同一种类、90%~98% 为同一属、80%~89% 为同一科的标准对厦门海域的鱼卵、仔稚鱼进行种类判定。经比对,实验所获序列与GenBank和FISH-BOL上的鱼类基因相似度为99%~100%,且两库鉴定结果一致,共鉴定出了7种鱼卵与5种仔稚鱼,其中鱼卵样品比形态学分类鉴别的种类数多出了2种;所有样品经分子鉴定,共计鉴定出11个种类,分别隶属于鲱形目(Clupeiformes)、鲈形目(Perciformes)、鲉形目(Scorpaeniformes与鲽形目(Pleuronectiformes)(表2);其中,隶属于鲈形目的鱼类浮游生物种类数量最多,有6种,占所有鱼类种类的55%,其次为鲉形目有2种,占所有种类的18%。

2.4 基于COI基因序列构建的N-J进化树

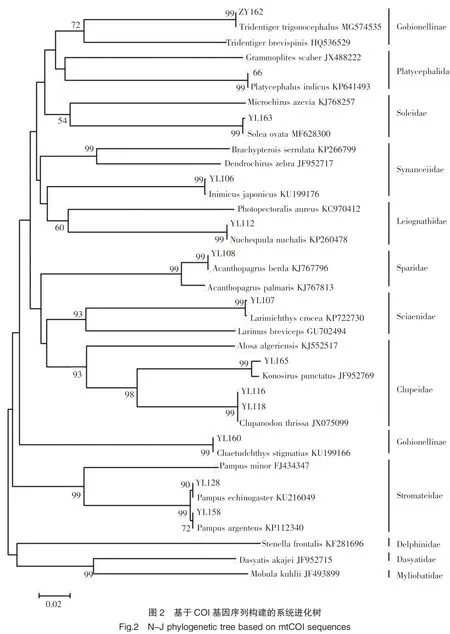

根据获得序列在GenBank和FISH-BOL数据库中的比对结果,收集鲱形目的鲱科(Clupeidae),鲈形目的鲳科(Stromateidae)、鲷科(Sparidae)、鲾科(Leiognathidae)、石首鱼科(Sciaenidae)、拟鱼叚虎鱼科亚科(Gobionellinae),鲉形目的毒鲉科(Synanceiidae)与鲬科(Platycephalidae),鲽形目的鳎科(Soleidae)等同属同源序列,选取合适的序列作为外群,利用邻接法构建NJ树,如图2所示。可以看出,各样品序列与比对结果相似性最高的同源序列聚集成独立分支,且在进化树上基本都与其他同源序列聚集成科分类阶元分支,说明其分子鉴定结果的有效性。

2.5 形态描述

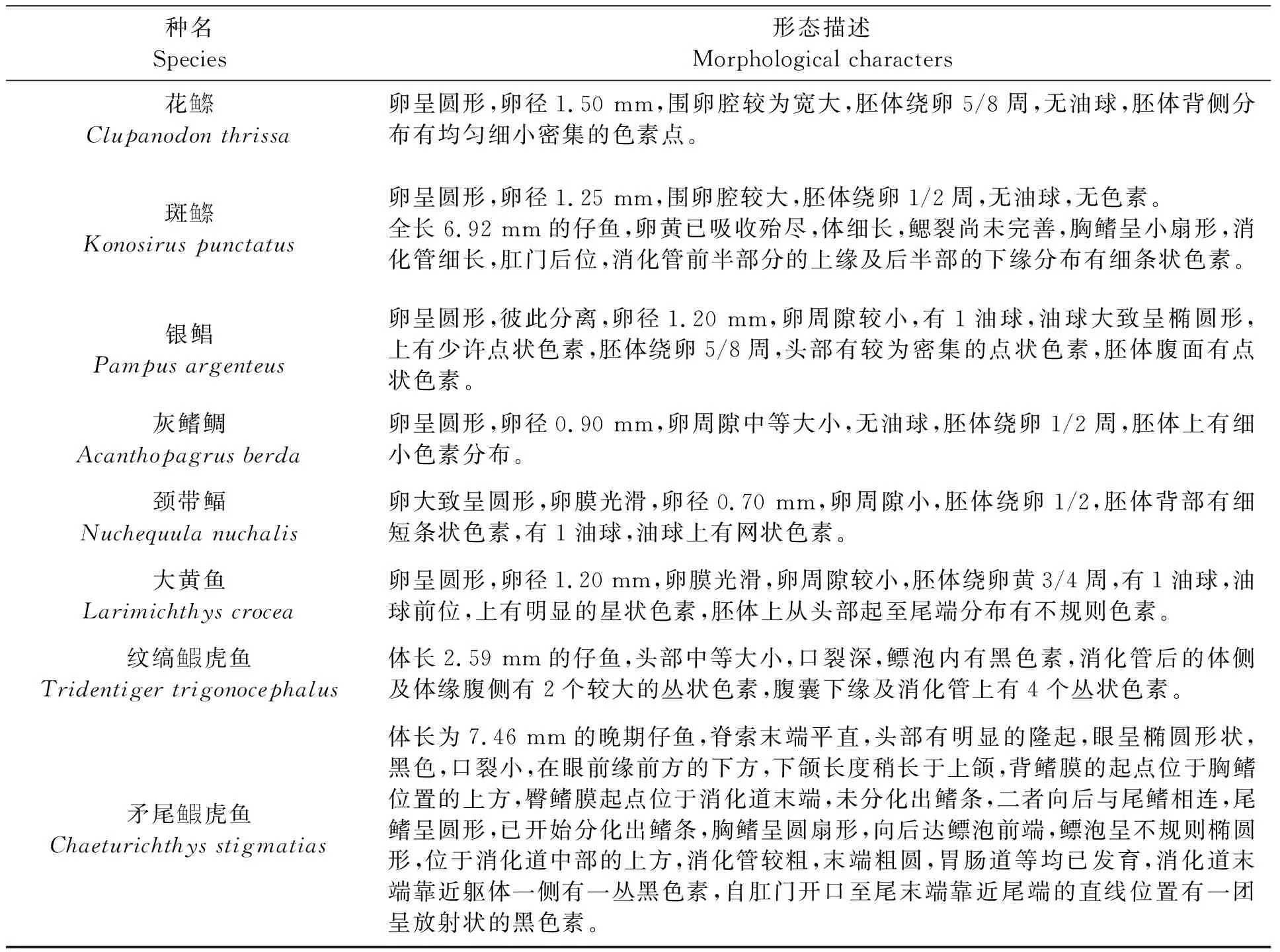

采集经分子鉴定出的11种鱼类浮游生物的高清形态图(图3),并参考相关文献,对其甄别性的形态特征进行描述,详见表3。

3 讨论

3.1 DNA条形码技术在鱼类浮游生物鉴定中的适用性及局限性

早在2002年,Tautz等首先提出可以运用DNA序列的方法来进行物种鉴定和分类,随后Hebert等[2]提出了基因条形码的概念,同时指出线粒体细胞色素氧化酶亚基I基因中的一个片段可以有效地鉴别物种,并认为全球的生物均可进行条形编码。这项技术很快在形态学方法遭遇瓶颈的鱼卵仔稚鱼分类鉴定领域得到应用。卞晓东等[8]采用mtCOI序列分析方法鉴定了在黄海海区海藻上采集到的鱼卵,并最终确定为沙氏下鱵鱼(Hyporhamphussajori)鱼卵,而非鱼卵形态相近、产卵时间、海域相同的太平洋颌针鱼(Strongyluraanastomella)鱼卵。Ko 等[9]采用DNA条形码技术对台湾100 种仔稚鱼的分析中,将遗传相似度>99%的两个物种认定为同一种,遗传相似度在92%~99% 之间的为同一属物种、遗传相似度在84%~91%之间的为同一科物种。

表 2 11种鱼类浮游生物的COI 基因信息

表3 鱼类浮游生物形态描述

续表3

本研究采用将遗传相似度>99%的序列视为同一种类、90%~98% 为同一属、80%~89% 为同一科的标准对厦门海域的鱼卵、仔稚鱼进行种类判定。遵循以上标准,将本研究在厦门湾采集并获得的鱼卵、仔稚鱼的DNA条形码序列在GenBank数据库中进行序列比对后,所得分子结果比传统形态学鉴定结果更高效、更准确。如本研究根据DNA条形码的鉴定结果,共鉴定出了7种鱼卵与5种仔稚鱼,全部鉴定到种,而形态学鉴别结果只有5种鱼卵与5种仔稚鱼,且只有5种仔稚鱼能鉴定到种,鱼卵依据形态特征仅能鉴定到属或科水平。此外,本次研究中有部分鱼卵还处于卵裂期,在形态方面,除了卵径大小之外没有其他可用于鉴定的特征,但是使用DNA条形码技术却能够直接鉴定出种类,并且在处于同等大小的卵裂期鱼卵中,鉴定出了银鲳与日本鬼鲉2个种,在最初此2种鱼卵被认定是同一种。

将DNA条形码技术运用到鱼类浮游生物的鉴定中,帮助解决了很多传统分类无法解决的问题,在鱼类分类学、渔业资源保护等方面都取得了不错的成果,但该技术的应用时间仅有短短的十数年,目前仍然存在着一些不足与需要解决的问题。GenBank是一个开放的共享数据库,虽然拥有庞大的数据资料,但是其中的基因序列质量却良莠不齐,利用DNA条形码技术虽然可以快速鉴别物种,但这项技术还是需要结合传统的形态鉴定方法才能获得正确的种类序列,从而为DNA条形码鉴别工作累积有效的资料。虽然使用传统的形态学分类方法需要较高的专业水准,并且具有局限性,但是只有以此为基础,将传统的形态学分类方法与DNA条形码技术这一全新的分类方法结合起来,才能进一步对数据库进行完善,才能更好地评估与保护鱼类的多样性。

3.2 厦门湾鱼类浮游生物多样性

厦门湾海域属于亚热带性质的河口海湾,地形复杂,港阔水深,常年不冻,是一个条件十分优越的天然海港。此海区初级生产力水平较高[10],物种丰富多样,同时是许多经济鱼类的产卵场及育幼场[11]。江素菲等[12]根据1987年3月至1988年2月采集的样品,并结合1983年4月至1984年3月在九龙江口采集的样品进行鉴定,得出共有鱼卵14种,隶属于4目7科11属;仔稚鱼49种,隶属于9目29科47属。林楠等[13]于2007年11月—2008年8月在九龙江口共鉴定出33种鱼类浮游生物,隶属于16属15科。张跃平[14]于2007年8月至2009年10月期间在厦门海域共鉴定6种鱼卵,其中斑鱼祭(占总量的44.3%)和多鳞鱼喜(占总量的20.2%)是主要优势种;仔稚鱼共鉴定19种,主要优势种是康氏小公鱼、多鳞鱼喜和肩鳃鳚。徐春燕等[15]于2013 年4 月在厦门南部海域共鉴定鱼卵和仔稚鱼21 种,其中鱼卵14 种,仔稚鱼9 种,鱼卵、仔稚鱼数量主要以黄姑鱼(Nibeaalbifora))、青鳞小沙丁鱼(Sardinellazunasi)和鱼叚虎鱼科(Gobiidae sp.)为主。厦门海域鱼资源丰富,但在有关鱼卵、仔稚鱼的调查研究中却有很多种类都无法鉴定到种,甚至未能鉴定。例如,蔡秉及等[16]对厦门岛区和大嶝岛区海域进行4 个航次的浮性鱼卵和仔稚鱼的种类组成与数量分布进行报道,共记录44种鱼类,其中鱼卵和仔、稚鱼各28 种,但鉴定到种的分别为18 种和21 种。张跃平于2007年8月至2009年10月期间在厦门海域共鉴定22种鱼类浮游生物,鉴定到种水平的仅11种[14]。

本研究采用DNA 条形码技术并结合传统形态甄别,对厦门海域采集到的鱼卵、仔稚鱼进行种类鉴定,共获得有效序列27条,完成的数据分析中,共鉴定种类11种。本研究结果报道的种类数较少,主要原因在于本次DNA条形码测序样品仅选取垂直拖网的定量样品,如果能全面分析水平拖网样品,相信能够得到更丰富的多样性结果;此外,本次采样主要集中在环厦门岛周边,未往九龙江口方向延伸采样,而据以往报道,九龙江口是鱼类浮游生物多样性较高区域[12-13]。在本次鉴定出的鱼类浮游生物中,虽大部分种类在厦门湾的鱼类资源调查中都有被报道过[16-19],但之前的报道多见于仔、稚鱼的样品鉴定结果,而本研究中有7种鱼卵经过DNA条形码技术分析,全部鉴定到种,并对其形态特征做了详细的描述,有效地补充了厦门湾鱼类浮游生物多样性的研究资料。在未来可以扩大采样范围,发现以往未能鉴定出的物种,更全面地反映厦门湾鱼类浮游生物的多样性。