影响国际议题报道的全球化和本土化因素的再思考*

——基于“一带一路”报道的比较研究

2018-10-26陆洪磊

■ 张 莉 陆洪磊

一、问题提出

随着信息传播技术和全球化的发展,很多国际议题,如全球治理、经济危机、气候变化等,成为各国媒体关心的报道话题。自2013年秋,国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议(后简称为“一带一路”倡议)以来,“一带一路”已经成为海外媒体关注的国际议题。“一带一路”不仅是我国重要的战略框架,也是我国对外进行国际传播的重要内容之一,“一带一路”在海外媒体上的传播对我国“一带一路”建设具有非常重要的意义。目前对于“一带一路”的国际传播研究在宏观层面主要关注对外传播体系建设和话语权争夺①,在微观层面主要关注国际媒体的解读和呈现等②,而对于影响“一带一路”在海外媒体上传播的客观因素的分析却涉及较少。“一带一路”倡议涉及亚非欧六十多个国家,哪些因素会影响它作为重要的国际议题被其他国家媒体报道?作为一个国际议题,海外媒体对“一带一路”新闻生产的特点是什么?在国际新闻生产全球化和本土化的因素下,不同市场定位的海外媒体是否对“一带一路”这样的国际议题的新闻生产有影响?如果有,又是如何影响的?这些都是本文致力于回答的问题。

本文不局限于目前关于“一带一路”对外传播和话语权建设,以及海外媒体对 “一带一路”议题如何呈现的描述的研究,同时注重从国际传播全球化和本土化新闻生产的理论角度挖掘影响“一带一路”作为国际议题被报道的媒体市场因素。这在学术层面上可以帮助我们理解媒体市场对国际议题传播的影响,有助于我们从一个新的角度认识和思考全球化和本土化国际新闻生产的理论论争。从实践的角度看,本文以发源于英国有不同市场定位的五种媒体关于“一带一路”的报道为分析对象,探讨国际传播中影响我国“一带一路”倡议报道的因素,这将有利于我们根据媒体的不同市场定位制定“一带一路”国际传播战略,为提升话语权建设奠定基础。

本文选取发源于英国有不同市场定位的媒体为研究对象的主要原因是:英国作为以英语为母语的西方大国,其媒体产业发展程度高,媒体市场细分程度高,有定位于本国不同阶层读者市场的媒体,也有定位于区域和全球读者市场的媒体,并且这几类媒体在各自市场定位中都有着比较重要的地位和影响力。因此,它们是研究媒体市场定位对国际新闻生产影响的比较合适的研究对象。

二、文献综述和研究假设

1.理论论争一:国际议题新闻生产的全球化

19世纪中期以来,随着信息传播技术的大发展,国际传播在全球公众的生活中处于越来越重要的位置。国际传播的发展不仅让人们在国界之上重新定义空间(Space)和地域(Place),而且政治社区和公民也在“全球转向”(Global turn)中被重新定义。③吉登斯(Giddens)在关于现代性的阐述里强调文化的全球化离不开“新闻”对相关知识的呈现。④汤姆林森(Tomlinson)关于“文化帝国主义”的论述在很大程度上也与国际层面的媒体流动有关。⑤20世纪90年代以来,学者们关于媒体全球化的研究更是强调国际传播的新发展使媒体的新闻实践在国际层面上不断得到整合和融合。⑥

然而,在这幅新闻实践的全球化传播图景中,我们看到的是传播媒介极大程度上依附相同的新闻通讯社作为信息来源,特别是美联社(AP)、路透社(Reuters)、法新社(AFP)和美国国际合众新闻社(UPI)等。⑦因此,全球化的支持者告诉我们,新闻实践在全球层面变得越来越国际化和同质化(Homogenized)了。信息传播技术的发展、媒体数量的增加和类型的多样并未带来观点的扩散,相反,带来的是争论的萎缩。⑧当国际新闻的信息来源一致时,新闻频道数量的增加最终并没有太大意义。⑨不仅大多数发展中国家仍然受制于“依赖理论”提出的问题⑩,其他国家和地区的媒体,比如欧洲的天空卫视、卡塔尔的半岛电视等,从欧洲到中东,再到亚洲、拉美,各国的国际新闻报道都会跟随着华盛顿的外交政策议程走。近三十年的国际传播实践也向我们印证了这一点。美国所有重要对外政策和行动,从波斯湾到伊拉克,从阿富汗到叙利亚,甚至9·11事件也发展成了全球的反恐战争。因此,可以说全球国际新闻报道更多地倾向于跟随美国设置的议题,当然,这并没有否认媒体仍然报道其他国家重要的国际议题。“一带一路”倡议是我国于2013年秋提出的,它连接中亚、中非和中欧,且美国并没有包含其中,因此,受美国国际新闻议题影响的其他西方媒体有可能也不重视“一带一路”,对“一带一路”的报道有限,且由于英国和美国的特殊同盟关系和历史关系,英国媒体更加有可能对“一带一路”的报道较少(H1a)。

然而,区别于国际新闻与其他新闻的两个重要要素是事件发生的地点和参与的国家。一方面作为参与国际事务越来越多的国家,中国在国际舞台上的地位越来越高。已有的研究表明,自20世纪90年代中以来,西方媒体对中国的报道越来越多。在国际媒体对中国报道的议题上,《牛津中国研究参考书》指出以中国崛起、食品安全、人权和健康等议题为主。另一方面,英国卡梅隆政府曾明确表态,“英国处在参与(中国‘一带一路’)的好的位置上”。英国是西方首个宣布加入亚投行创始成员国的国家,也是有着最多中国投资的西方国家。在我国在国际社会和平崛起的情境下,在英国政府有意积极参与的情况下,“一带一路”议题非常有可能成为英国媒体关于中国报道的热点(H1b)。

由此,从国际议题新闻生产的全球化论争和中英关系出发,以“一带一路”在英国媒体上的可见度为依据,我们推导出本文第一组相对应的研究假设。即

H1a:国际媒体报道受媒体全球化影响仍然跟随美国设置的国际议题,忽略其他国家的国际议题,因此英国媒体关于“一带一路”的报道不多。

H1b:英国卡梅隆政府积极在“一带一路”框架下与我国开展合作,因此英国媒体比较重视对“一带一路”报道。

2.理论论争二:国际议题新闻生产的本土化

在讨论媒体全球化的同时,也有一些学者不同意全球新闻(Global news)的说法,认为国际新闻事件的报道在不同国家会有不同呈现。它强调各国对国际新闻报道有一个本土化的过程,从新闻生产的角度考虑,对同一个国际议题和事件,不同国际新闻生产社会有不同的侧重和报道框架。这其中最有影响力的就是国际新闻本土化,或者驯化(Domestication)的观点。驯化(Domestication)原本为一个生物学概念,是指一种人类通过某种努力,使野生动植物顺从于人类驱使的过程。古雷维奇(Gurevitch)等人于1991年首次在新闻研究中引入了这一概念,并将其表述为“外国新闻的驯化”(The domestication of the foreign news),认为新闻记者在进行国际新闻报道的同时,会根据本民族国家的实际情况对新闻进行重构,使之对本国民众产生吸引力,并对本国民众的态度进行引导。基于这个观点,陈韬文等人在对不同媒体报道香港回归事件进行分析时,将“新闻驯化”定义为“新闻工作者通过种种方法强化外国新闻事件对本国受众的相关性和把它纳入民族国家的论述的过程”。

与驯化相类似的表述还有国际新闻的“球土化”或“在地化”(The Glocalization of Foreign News)。罗伯逊(Robertson)在他的著作中最早提出该概念。国内有学者综合前人研究指出,新闻球土化主要表现在国际新闻报道的本土化、国内化倾向。新闻工作者将原本与本国无关的国际报道增加了国内化的视角与关联,使这类国际新闻在国内产生更大的意义。

目前已有不少学者对这类国际新闻的“驯化”或者说“球土化”的现象进行案例研究。克劳森(Clausen)对日本和丹麦两国对于北大西洋公约组织干预波斯尼亚内政、北京世界妇女大会和法国在穆鲁罗阿环礁的核试验三个新闻事件所呈现出来的完全不同的报道特征进行了研究,对比了两者的语言选择、政治人物展现、版面设计等报道策略,以及媒体所有制、新闻报道理念,解释了媒体是如何对国际新闻进行本土驯化的。类似的新闻研究不胜枚举,各有侧重。李等人(Lee et al)对14个国家的电视台对北京奥运会的报道进行了对比分析,着重考察了新闻驯化与政治化的现象。再如有学者分析2011年英国、芬兰和巴基斯坦媒体对于埃及革命的报道,发现巴基斯坦媒体相较于其他两者,对埃及革命事件的报道呈现出更强的情绪化倾向,这与该事件与巴基斯坦息息相关有关。

在一定程度上,国际新闻的“球土化”可以理解为国际议题的本土化报道,它不仅强调国际新闻报道倾向于选择与本土有关的议题,而且在报道方式上会对新闻进行本土视角的重构。所以,我们可以假设英国媒体对“一带一路”的报道更倾向于与英国自身联系起来,即在报道“一带一路”时与中英关系联系起来(H2a)。在中英经济关系上,欧盟是中国第一大贸易伙伴,英国是欧盟内与中国贸易额最多的国家,同时也是中国对外直接投资最多的西方国家。在中英政治关系上,中英两国于2015年10月22日发表《中英关于构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系的联合宣言》。在《宣言》中,关键词“全球”出现达11次,显示出中英超越单纯的地缘概念,将两国关系放入更加宏观的全球格局中去考量。这与“一带一路”倡议对全球治理模式的创新和建设人类“命运共同体”的构想是一脉相承的。当然,中英目前在“一带一路”框架下的实质性合作还不多,英国媒体在中英关系语境下报道“一带一路”可能不多,更多的可能是只在中国相关报道的语境中(H2b)。此外,由于政治关系上中英全球全面战略伙伴关系提出不久,英国媒体在对“一带一路”的报道上可能更加关注经济领域,将“一带一路”合作放在经济关系下考量(H3)。

由此,从国际议题新闻生产的本土化论争出发,在英国媒体对“一带一路”的报道视角上,我们推导出第二组的三个研究假设。即

H2a:英国媒体对“一带一路”的报道更倾向于与英国自身联系起来。

H2b:英国媒体对“一带一路”的报道主要放在对中国报道的语境中。

H3:英国媒体对“一带一路”倡议主要从经济政策和经济关系视角解读。

三、研究方法

本文选取五份发源于英国的纸质媒体为研究对象进行内容分析。它们是《金融时报》(Financial Times)、《经济学人》(The Economist)、《泰晤士报》(The Times)、《卫报》(The Guardian)和《每日邮报》(The Daily Mail)。选择这五份媒体既考虑到它们近三年来在英国本土的发行量,也考虑到它们在英国社会的传统声誉和地位。此外,这五份媒体中,《金融时报》《泰晤士报》和《卫报》是“高品质报纸”(Quality press);《经济学人》是主流杂志,市场定位是社会上层的精英阶层; 《每日邮报》是“中间市场报”,其市场定位的读者偏向于普通中产阶层。从这五份媒体的发行区域上看,《泰晤士报》《卫报》和《每日邮报》的主要市场是包含英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的英国本土,而《金融时报》和《经济学人》则向全球发行,英国本土的发行量只占其全球发行量的一小部分。比如《金融时报》目前日发行量已经超过80万份(包含印刷版和数字版),其中英国国内发行量为18.9万份,70%以上发往英国以外的140多个国家,主要受众为海外具备全球化视野的政商界精英。(表1)

表1 本文研究媒体对象的市场定位

表1 本文研究媒体对象的市场定位

媒体定位地理区域定位本土跨国/全球读者阶层定位上层市场:精英阶层《泰晤士报》《卫报》《金融时报》《经济学人》中间市场:普通中产阶级《每日邮报》低端市场:劳工阶层未选取

本文收集了这五份英国主流新闻媒体自2013年9月习近平提出“一带一路”至2016年12月31日涉及“一带一路”的所有报道。由于“一带一路”的英文翻译版本较多,就其共同点设定搜索关键词为“one belt + China”“belt and road + China”或“new silk road + China”,在EBSCO、Westlaw、JSTOR、ProQuest等数据库中的五份相关报纸数据进行搜索。按照上文文献所述,从发布媒体的市场定位、刊登版面、发表时间、篇幅、政策性质、中心化程度(Degree of Centrality)、本土关注度(Focus of Domesticity)、报道立场与态度、政治人物,共九个变量出发,对收集到的报道进行编码。本文编码变量的选取沿用了霍兰(Holland)教授研究团队和作者以前关于国际媒体中欧盟形象研究的编码表并结合本研究增加了有关媒体市场定位的性质变量。

本研究共有两名人员对这些报道进行编码,并进行了编码者间信度测试。结果显示,中心化程度、本土关注度、政策性质、报道立场与态度、政治人物这五个关键变量的Krippendorff’s Alpha分别为0.961、0.942、0.872、0.962、0.939,达到了相当高的信度,表示编码结果可信。

四、研究发现

按照上述研究方法,本研究搜集到2013年9月1日至2016年12月31日,英国五份主流纸质媒体涉及“一带一路”的报道共134篇,为全样本。报道中心化程度变量中,以“一带一路”为报道主题的只有31篇,约占23.1%;以“一带一路”为次要讨论主题的占19.4%,比如主题是讨论中国的某一问题或中国与第三国关系,其中涉及“一带一路”并用一些笔墨进行报道,“一带一路”内容比例占全篇1/3~1/2;而大部分报道(57.5%)仅仅是在报道其他新闻事件时提及“一带一路”,甚至有的只有一句话提到“一带一路”。虽然我们从2013年9月开始搜索报道,但是五份媒体在2013年9月至12月都没有涉及“一带一路”的任何条目。2014年涉及“一带一路”的报道也很少,五份媒体一共只有9篇,占6.7%。不过2015年报道量却大幅增长,有67篇,占50.0%,而2016年稍有减少,全年共58篇,占43.3%。从显示的数据绝对数值上看,“一带一路”在英国媒体上的可见度很低,研究假设H1a得到验证。

然而这些数字并不能直接显示出英国媒体对“一带一路”议题的相对重视程度。H1a的成立并不能直接推导出H1b的不成立。重视程度是一个相对量,我们需要了解在这些媒体报道的有关中国的议题中,“一带一路”占有怎样的比例,从而知道“一带一路”议题在有关中国报道中的可见度。为了验证“一带一路”议题受英国媒体的重视程度的H1b研究假设,我们又以2016年为例检验《泰晤士报》《卫报》和《金融时报》对中国的报道量。研究以“China”为关键词,在上述数据库中对这三份报纸以每周抽样两天组成组合周的方式重新检索,并除去重复条目,之后按照全年等比方式得出数据。数据显示,2016年《泰晤士报》涉及中国的报道共1012篇,其中以中国为主题的报道483篇,在涉及中国报道的总量中只有2篇涉及“一带一路”,不过这2篇中只有1篇以“一带一路”为主要报道内容。可见,“一带一路”议题在《泰晤士报》全年涉及中国的报道中占0.10%,在该报全年以中国为主题的报道中占0.21%。2016年,《金融时报》涉及中国的报道7296篇,其中以中国为主题的报道1953篇,涉及“一带一路”的报道33篇,以“一带一路”为报道主题的8篇。可见,“一带一路”议题在《金融时报》全年涉及中国的报道中占0.45%,在该报全年以中国为主题的报道中占0.41%。2016年,《卫报》全年涉及中国的报道8250篇,以中国为主题的报道1932篇,涉及“一带一路”的报道7篇,以“一带一路”为主题的报道一篇。可见,“一带一路”议题在《卫报》全年涉及中国的报道中只占0.01%,在该报全年以中国为主题的报道中只占0.05%。这些数据表明,“一带一路”在英国媒体报道的与中国相关的新闻报道中几乎不可见,即使在卡梅隆政府高调表示英国参与中国“一带一路”,双方在“一带一路”框架下开展双边合作的情况下,相对于其他与中国相关的议题,英国媒体也并没有把“一带一路”当做有关中国的热点议题来报道。因而,研究假设H1b不成立。

在英国媒体对“一带一路”的报道中,我们分析了这些报道涉及的叙事语境处于哪类中心化程度,比如是在关于中国的报道语境中谈论“一带一路”,还是在关于英国本土和中英关系的报道语境中谈论“一带一路”或是在对其他国家(如印度、哈萨克斯坦)等报道语境中提到中国的“一带一路”,又或是同时将中国和其他国家列为主要叙述对象,在这一语境中报道“一带一路”。这有助于了解英国媒体对“一带一路”报道中对本土英国关注度的强弱,作为国际新闻本土化报道的一个变量进行分析。研究表明,五份媒体涉及“一带一路”的报道中只有10.4%把“一带一路”与英国本土联系起来,而约一半(49.3%)的报道把“一带一路”放在中国议题的语境中报道,26.1%放在中国与其他国家关系语境中报道,14.2%把“一带一路”放在第三国语境中报道。单个媒体在本土关注度的变量分析上也呈现出与整体相似情况。因此,研究假设H2a不成立,而H2b得到验证。

由国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出,共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流,秉持开放的区域合作精神,致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。在战略构想上,英国希望与中国合作,振兴英格兰北部经济。比如,在2015年10月习近平主席访英期间,中英双方签署了超过300亿英镑(约合2948亿元人民币)的贸易投资协议,为英国创造超过3900个工作岗位。同时,我方政府提出的“一带一路”倡议和英国政府提出的“英格兰北部振兴计划”等也将为两国企业在基础设施领域提供新的合作机遇。中英双方在“一带一路”框架下目前比较具体的合作主要在经济领域。在搜集到的报道中71.6%将“一带一路”作为我国的一项经济政策来解读。“一带一路”倡议自2014年下半年以来逐渐在国际舞台上受到关注,一些西方媒体把它与美国在二战后实行的马歇尔计划比较,解读为“中国的马歇尔计划”,是通过运用经济力量实现外交政策的目的。虽然我国政府和媒体在多种场合强调“一带一路”倡议与“马歇尔计划”的不同,但是用地缘政治视角解读 “一带一路”也占一定比例,约占27.6%,不过大部分(70.9%)报道将“一带一路”放在经济政策和经济关系中解读。此外,还有两篇(1.5%)报道没有显示出任何解读语境,仅仅是半句话提到“一带一路”而已,比如描写在从中国到土耳其路上的一种花或者敦煌,这里丝路只是作为一个地理概念。因此,第三个研究假设H3,即英国媒体对“一带一路”倡议主要从经济政策和经济关系的视角中解读成立。

五、分析与讨论

在对以上三个研究假设的分析论证中我们发现,英国不同市场定位的媒体对“一带一路”报道的差异性是存在的。但是,我们需要探讨的是哪些因素影响了这些报道。通过对编码数据的进一步细化分析发现,作为定位于普通中产阶层的《每日邮报》与其他四份定位于社会上层精英媒体的差异性较小,然而,定位于全国发行的英国国内媒体(National media)《每日邮报》《泰晤士报》和《卫报》与定位于全球发行的跨国媒体(Transnational media)《金融时报》和《经济学人》在有关中国“一带一路”议题的全球化和本土化报道中有较大差异。在报道数量上,跨国媒体明显高于国内媒体。由于《经济学人》是周刊,在报道量上与其他四份日报无法直接比较,我们将《经济学人》按照《金融时报》的发行方式加权后,可以看出在发行区域上定位于跨国的媒体对“一带一路”的关注度远高于定位于英国本土区域的媒体(图1)。

图1 不同市场定位媒体“一带一路”报道数量比较(加权)

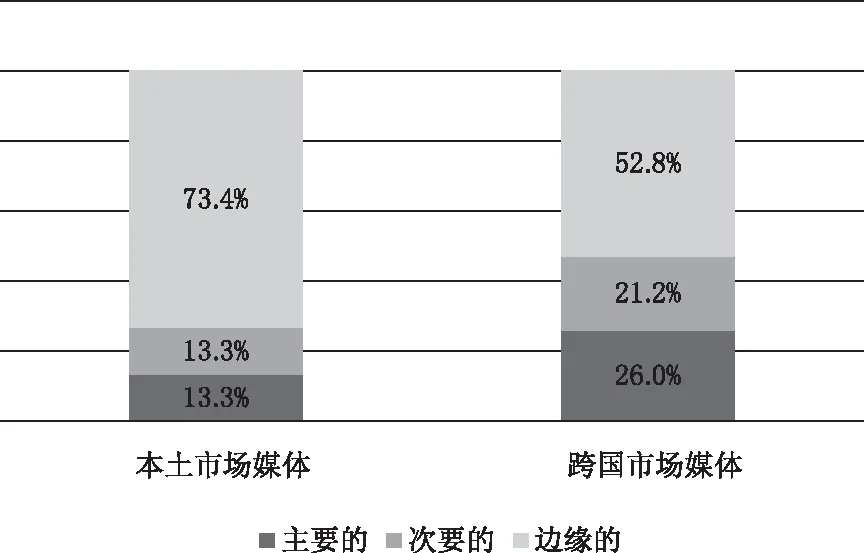

在报道中心化程度上(图2),跨国媒体会更将“一带一路”战略放在报道中更加主要的位置进行叙述,比如接近一半的报道(47.2%)把“一带一路”作为主要和次要主题报道。本国媒体把“一带一路”作为主要和次要主题报道的只有26.6%,一般情况下只是将“一带一路”作为主要叙事的补充,如在讨论中国试图提高自己在中亚战略地位的时候,运用“一带一路”作为中国诸多战略行动中的一种来进行佐证。

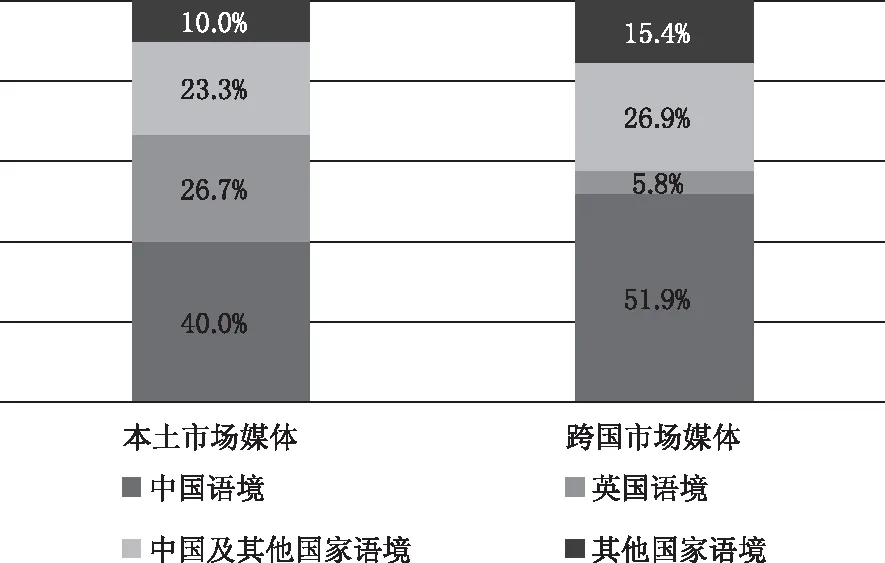

在报道的本土关注度上,定位于英国本土市场的媒体相较于跨国市场媒体呈现出了较高的本土关注度,虽然中国语境仍然占的比例最大。图3显示市场定位于英国本土的三份媒体以英国本位进行报道占了26.7%,而跨国媒体只占5.8%。跨国媒体更多会从中国、美国及其他国家,例如哈萨克斯坦、俄罗斯等来进行报道。媒体区域定位与本土关注度报道倾向两个变量通过卡方检验得出两者之间有显著相关性(X2=11.619,p=0.001)。

图2 不同市场定位媒体“一带一路”报道中心化程度比较

图3 不同市场定位媒体“一带一路”报道本土关注度比较

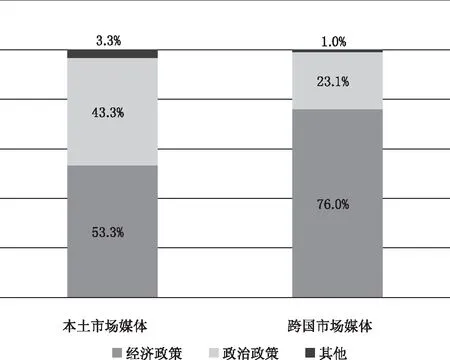

在政策解读上,跨国市场媒体比较倾向用经济政策的角度对“一带一路”进行考察,更多讨论“投资”“利益”和“经济拉动效应”;相比之下,本土市场媒体更倾向于讨论“一带一路”中的政治元素,例如“地缘关系”“中俄联盟”和“中美对抗”等(图4)。

图4 不同市场定位媒体“一带一路”倡议解读比较

在报道“一带一路”议题的立场与态度上(图5),本土市场媒体更多呈现出负面报道的倾向,正面报道只占到16.7%;而跨国市场媒体则相较而言报道立场相对比较均匀,褒贬大致相当,另外有20.2%对“一带一路”既有正面又有负面的讨论。

图5 不同市场定位媒体“一带一路”报道态度比较

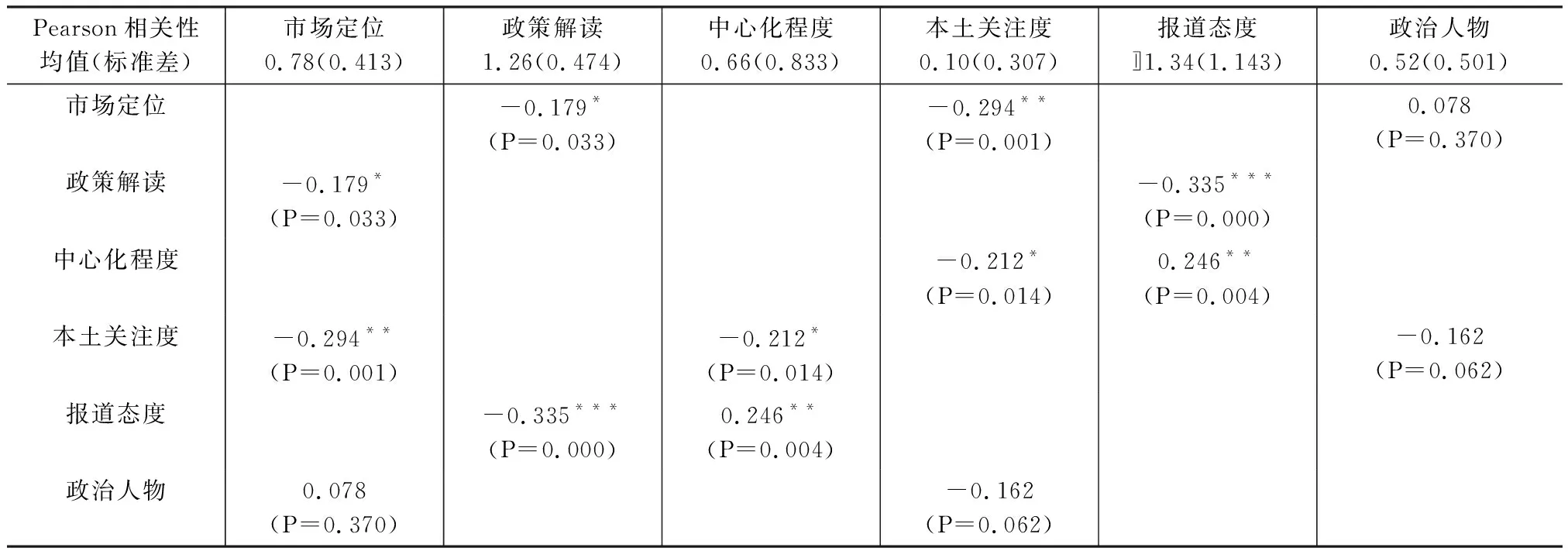

以上的分析表明,定位于英国国内市场的媒体与定位于国际市场的媒体在报道“一带一路”议题上无论是中心化程度、本土关注度,还是报道态度上都显示出了较多不同。媒体的新闻生产受到自身市场定位影响。20世纪80年代,美国学者约翰·麦克马纳斯(2004)运用社会交易理论,对美国地方电视台的商业化新闻生产模式进行了考察和研究,提出了市场新闻业的概念,将新闻生产的过程分为“发现-选择-报道”三个环节,并建构了一个美国民主市场社会情境下的商业化新闻生产模式。麦克马纳斯认为,市场规范和新闻规范时常发生冲突,然而冲突的结果,往往是市场规范击败新闻规范,成为主导新闻生产的逻辑。市场化逻辑的核心是媒体对目标受众的定位。全球化时代中如果媒体的目标市场受众主要是本国受众,那么它在“发现”和“选择”议题时将主要以本国议题为主,对国际议题的报道相对较少。相反,如果媒体的目标市场受众面更广,不仅是国际化程度较高的本国受众,更多的是国际受众,那么该媒体也会“发现”和“选择”更多的国际议题进行报道。定位于跨国市场的《金融时报》和《经济学人》比定位于本国市场受众的《泰晤士报》《卫报》和《每日邮报》更多地报道有关中国的“一带一路”倡议的新闻也是情理之中。在怎么“报道”这一环节上,为了验证两类市场定位媒体对“一带一路”报道方式的不同是否与媒体的市场定位有关,我们进一步对变量进行相关性分析(表2)。

表2 相关性检验结果

注:*:p<0.05,**:p<0.01,***:p<0.001

第一,我们发现媒体市场的区域定位与本土关注度之间有着较为显著的相关性。定位于国内市场的媒体更注重从本国情况出发去报道新闻事件,阐述观点;定位于跨国市场的媒体则更加具有国际视野,更多从本国以外的其他国家的关注点出发进行报道。《金融时报》和《经济学人》在报道时考虑更多的是国际受众,而不仅仅是英国本土受众,因而新闻生产的报道视角也更多地会从国际市场的受众出发,从而对英国本土关注度较低。

第二,媒体叙事的中心化程度和本土关注度呈现负相关关系。对英国本土关注度越高,越不会把“一带一路”作为中心内容进行报道;反之,对英国本土关注度越低,表明对他国关注度相对提升,从而越有可能把“一带一路”作为中心内容报道。

第三,媒体的报道立场与媒体叙事的中心化程度显著相关。越是将“一带一路”当成主要部分来进行报道的媒体,对“一带一路”的态度越是正面。这也许是当记者深度了解“一带一路”后,发现“一带一路”的积极作用,进而影响了新闻生产。

第四,在对报道框架和报道立场与态度两个变量进行卡方分析之后,可以发现两者存在显著相关性(P<0.001)。当英国媒体从经济政策框架来报道“一带一路”时态度更倾向于正面,而从政治框架来进行报道时则更多地呈现出负面的态度。

第五,媒体市场的区域定位与政策解读也呈现出相关关系。定位于跨国市场的媒体更倾向于从经济视角解读“一带一路”倡议,而定位于英国本国国内市场的媒体则更倾向于把“一带一路”倡议解读为一项政治战略。

此外,研究显示,媒体本土关注度和报道中是否出现政治人物之间有一定关联,但相关性不够显著。本土关注度高的定位于英国本土市场的媒体在报道“一带一路”倡议时一般不会提到外国的政治人物,相反,本土关注度较低定位于国际市场的跨国媒体在报道“一带一路”时一般会提到“一带一路”倡议的提出者习近平主席。

六、结论

本文以不同市场定位的海外媒体关于我国“一带一路”倡议这一新闻议题的报道为研究对象,对国际新闻生产的全球化和本土化理论论争的辩证关系进行讨论和再次审视,并论证了影响国际新闻报道的媒体市场因素。在分析媒体对国际议题报道时,我们推导出了两组看似矛盾的研究假设,一组基于国际新闻生产的全球化理论,一组基于国际新闻生产的本土化理论。研究发现,国际新闻生产的全球化与本土化并不是一枚硬币的两面,它们在新闻生产的不同层面影响着媒体对国际议题的报道,全球化因素在国际议题的“发现”和“选择”上更有影响力,而本土化因素在国际议题“报道”方式上更有影响力。

更重要的是,研究发现媒体的市场定位对“一带一路”作为国际议题在海外媒体的呈现有显著影响,并且这一影响来自媒体市场的区域定位而不是媒体市场的阶层定位。媒体的区域定位与报道的本土关注度显著相关,区域定位越广,比如定位于跨国市场的《金融时报》和《经济学人》,在报道国际议题时对英国本土的关注度越低,把议题作为新闻主题进行报道的可能性也越大,即“一带一路”报道的中心化程度越高。而且,“一带一路”报道中心化程度越高,报道态度也越趋于正面。另外,区域定位广的媒体也倾向于从经济政策视角解读“一带一路”倡议,从这一视角解读“一带一路”的媒体报道态度也更加正面。

因此,在中国故事和“一带一路”的国际传播中,一方面,我们需要加强与跨国市场媒体的联系,借助该类媒体进行“一带一路”倡议在国际舆论场的广泛报道和正面解读;另一方面,在我国传播话语权建设中也可以借力跨国市场媒体及其影响力。

注释:

① 比如王秋彬、崔庭赫:《关于加强“一带一路”国际话语权构建的思考?》,《公共外交季刊》,2015年第4期;袁赛男:《构建“一带一路”战略视域下的新对外话语体系》,《对外传播》,2015年第6期等。

② 比如孙有中、江璐:《澳大利亚主流媒体中的“一带一路”》,《现代传播》,2017年第4期;王辉,贾文娟:《国外媒体看“一带一路”》,社会科学文献出版社2016年版等。

③ David Chandler.HollowHegemony:RethinkingGlobalPolitics,PowerandResistance.London:Pluto Press.2009.

④ Anthony Giddens.TheConsequencesofModernity.Stanford.CA:Stanford University Press.1990.pp.77-78.

⑤ John Tomlinson.CulturalImperialism.London:Pinter.1991.

⑥ W.R.McChesney.MediaConvergenceandGlobalisation,in D.Thussu (ed.)ElectronicEmpires:GlobalMediaandResistance.London:Arnold.1998.pp.27-46;Manuel Castells.TheNewPublicSphere:GlobalCivilSociety,CommunicationNetworks,andGlobalGovernance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science,Vol.616,No.1,2008.pp.78-93; Simon Cottle.GlobalCrisisReporting:JournalismintheGlobalAge.Maidenhead:Open University Press.2009.

⑦ Oliver Boyd-Barrett and Terhi Rantanen.TheGlobalizationofNews,in O.Boyd-Barrett and T.Rantanen (eds.)TheGlobalizationofNews.London:Sage.1999.pp.1-14; Chris Paterson.GlobalTelevisionNewsServices,in A.Sreberny-Mohammadi,D.Winseck,J.McKenna and O.Boyd-Barrett (eds.).MediainGlobalContext:AReader.London:Bloomsbury.1997.pp.145-160.

⑧ Colin Sparks.IsThereaGlobalPublicSphere.in D.Thussu ed.ElectronicEmpires:GlobalMediaandResistance.London:Arnold.1998.pp.108-124.

⑨ Chris Paterson.GlobalTelevisionNewsServices.in A.Sreberny-Mohammadi,D.Winseck,J.McKenna and O.Boyd-Barrett (eds.).MediainGlobalContext:AReader.London:Bloomsbury.1997.pp.145-160.

⑩ Sean MacBride.ManyVoicesOneWorld:TowardsaNewMoreJustandMoreEfficientWorldInformationandCommunicationOrder.London:Kogan Page/UNESCO.1980.