家庭社会经济地位对青少年抑郁的影响:自尊的中介作用和心理韧性的调节作用

2018-10-25殷华敏牛小倩牛更枫孙丽君

殷华敏 牛小倩 董 黛 牛更枫 孙丽君

(1青岛科技大学数理学院,青岛 266061;2邓州市城区一小学区一小校区,邓州 474150;3西安交通大学人文社会科学学院社会心理学研究所,西安 710049;4青少年网络心理与行为教育部重点实验室,华中师范大学心理学院,武汉 430079;5新乡医学院心理学院,新乡 453003)

对青少年群体而言,抑郁是一个常见的心理健康问题,它在青少年群体中有着较高的发生率(Cairns, et al., 2014; Hoare, et al., 2014)。 基于中国被试的调查数据显示,抑郁在中国青少年群体中的检出率在 5.8%-17.0%之间 (Räikkönen et al.,2011;牛更枫等,2015)。此外,抑郁对青少年个体的身心健康、社会适应、人际交往都有着极大的危害(Fadi et al., 2011)。由于抑郁较高的发生率和巨大危害性,抑郁的影响因素一直颇受研究者关注。研究表明,诸如遗传因素、社会和家庭环境因素以及个体的人格特质、人际交往和认知倾向等因素,都是抑郁发生的显著预测因素 (Monroe& Simons,1991;Sun et al., 2017)。

作为家庭环境因素的核心组成部分,家庭社会经济地位是指家庭在教育、财产、社会地位等有价值的资源上的层级排名。它是影响个体成长的重要环境因素——对个体社会适应和身心健康(如攻击行为、酗酒、焦虑和失眠等)均有着显著的直接影响。低家庭社会经济地位是个体发展和社会适应的重要风险因素 (Bradley& Corwyn,2002;Matthews&Gallo,2011)。就抑郁而言,家庭社会经济地位对抑郁也有着直接的负向预测作用 (Everson et al.,2002;Zimmerman& Katon,2005)。身处低家庭社会经济地位的个体会面临着更多不可控的负性生活事件和压力体验,进而增加个体抑郁的风险(Bradley & Corwyn, 2002; Everson et al.,2002),但家庭社会经济地位对抑郁影响的内在机制尚不清晰。

此外,自尊也是影响抑郁的一个重要因素。抑郁易感性模型指出,个体对自我的消极认知和评价是抑郁发生的关键性易感因素。且个体抑郁的易感性会受到环境因素的影响,在个体抑郁的发生中充当一种中介作用(Cole et al., 2011)。 在此基础上,作为个体自我评价核心的自尊对抑郁的影响也得到许多研究者的关注,研究结果都表明自尊对抑郁具有显著的负向预测作用,低自尊是抑郁产生的重要风险因素 (Orth et al.,2009),且自尊能在其它变量(如压力、父母教养方式和歧视知觉)对抑郁的影响中起中介作用 (Lee et al.,2013;范兴华等,2016)。而作为一种消极的家庭环境因素,低家庭社会经济地位对个体的自尊也有着显著的预测作用(Twenge & Campbell, 2012)。基于此,本研究假设,自尊在家庭经济地位对抑郁的影响中起中介作用。

另一方面,个体的心理社会适应并不会同等程度地受家庭社会经济地位的影响,诸如感恩和乐观等积极的个体特质能缓释低家庭社会经济地位对个体的消极影响(Chen et al.,2016;叶婷,吴慧婷,2012)。就抑郁而言,抑郁的素质-压力模型(diathesis-stressmodel)也指出,消极环境因素或压力与个体特征的交互作用是抑郁发生的决定性因素(Mon-roe& Simons,1991)。因此,有必要探讨家庭社会经济地位对抑郁影响中的个体差异。作为一种积极的人格特质,心理韧性是指个体能够从消极经历中恢复过来,并灵活适应外界多变环境的能力,是个体面对外界消极环境因素和压力事件时的重要保护因素,能够缓释外界不良因素对个体心理社会发展和适应的消极影响(Connor& Davidson,2003)。相关的研究结果表明,心理韧性能够调节应激性事件对个体学业倦怠(Ying et al.,2016),以及学业压力对个体焦虑的消极影响(Cole et al., 2015)。就抑郁而言,心理韧性也能调节其它环境因素(如社会拒斥和童年期虐待经历)对抑郁的影响 (Niu et al.,2016; Schulz et al., 2014)。 基于此,本研究假设,作为一种积极的个人特质,心理韧性也能调节家庭社会经济地位对个体抑郁的影响。此外,相关的研究结果也指出,心理韧性也能调节其它因素对个体自尊的影响(Pinquart,2009)。结合抑郁的易感性模型和抑郁的素质-压力模型,本研究进一步假设,自尊在家庭社会经济地位对抑郁的影响中的中介作用也会受到心理韧性的调节。

综上所述,本研究在抑郁易感性模型和素质-压力模型的理论视角下,建构了一个有调节的中介模型,以探讨自尊在家庭社会经济地位对青少年抑郁影响中的中介作用,以及心理韧性在这一关系中的调节作用,以期为青少年群体抑郁的预防和干预提供理论基础和实证依据。

1 研究方法

1.1 被试

采用整群随机抽样的方法,在河南省某中学初一、初二、高一和高二四个年级中,每个年级随机抽取两个班进行测验。以班级为单位集体施测,共发放问卷452份,回收有效问卷437份,有效回收率为96.68%。 其中男生 225人 (51.49%), 女生 212人(48.51%);初一 111 人,初二 115 人,高一 108 人,高二103人;被试的年龄范围在12-18岁之间(M=14.95 岁)。

1.2 研究工具

1.2.1 家庭社会经济地位问卷

采用 Currie, Elton, Todd 和 Platt(1997)编制的家庭富裕量表(family affluence scale,FAS)来测量家庭社会经济地位。该量表可以避免传统家庭社会经济地位的测量(如,家庭收入和父母的受教育程度)中存在较多缺失值的现象,是儿童青少年家庭社会经济地位的有效测量工具 (Currie et al.,2008;Geel& Vedder,2011)。该量表共包含四个项目(如,你拥有属于自己的卧室吗?),项目得分相加即为问卷总分,分数越高表明个体的家庭社会经济地位越高。此外,该量表在中国青少年群体中具有较好的信效度指标(Liu et al.,2012)。但由于量表项目的计分方式并不一致,无法计算该量表的内部一致性系数。

1.2.2 自尊量表

采用Rosenberg自尊量表 (rosenberg self-esteem scale)的中文版本 (汪向东,王希林,马弘,1999)来测量青少年的自尊状况。该问卷共有10个项目,采用Likert 4点计分,得分越高表明个体的自尊水平越高。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为 0.91。

1.2.3 心理韧性量表

采用胡月琴和甘怡群(2008)编制的青少年心理韧性量表。该量表共27个项目,可分为个人力和支持力两个维度。量表采用Likert 5点计分法(“1很不符合”-“5非常符合”),得分越高表明个体的心理韧性水平越高。在本研究中,个人力和支持力两个维度的内部一致性系数分别为0.76和0.85,总量表的内部一致性系数为0.88。

1.2.4 抑郁量表

采用流调中心用抑郁量表 (CES-D)的中文版本,该量表是为了评价当前抑郁症状的频率而设计的,着重于抑郁情感或心境 (汪向东,王希林,马弘,1999)。该量表共20个项目,采用0-3四级评分,得分越高表明抑郁症状出现的频率也越高。在本研究中该量表的Cronbach α系数为0.84。

1.3 共同方法偏差检验

由于本研究中所有数据均来自被试的自我报告,可能会存在共同方法偏差 (周浩,龙立荣,2004)。为提高研究的严谨性,本研究采用 Harman单因素法进行共同方法偏差的检验:设定公因子数为1,采用AMOS进行验证性因素分析,结果发现拟合指数 (χ2/df=13.75,RMSEA=0.29,NFI=0.73,AGFI=0.74,CFI=0.77)不理想,表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

2 结果

2.1 相关分析

相关分析的结果如表1所示:家庭社会经济地位与抑郁呈显著负相关,与自尊和心理韧性呈显著正相关;心理韧性和自尊与抑郁均呈显著负相关。这表明本研究中各个变量之间的关系较为密切,相关系数的绝对值在0.15-0.48之间,适合进行进一步的分析。

表1 描述性统计结果和变量间的相关分析

2.2 有调节中介模型的检验

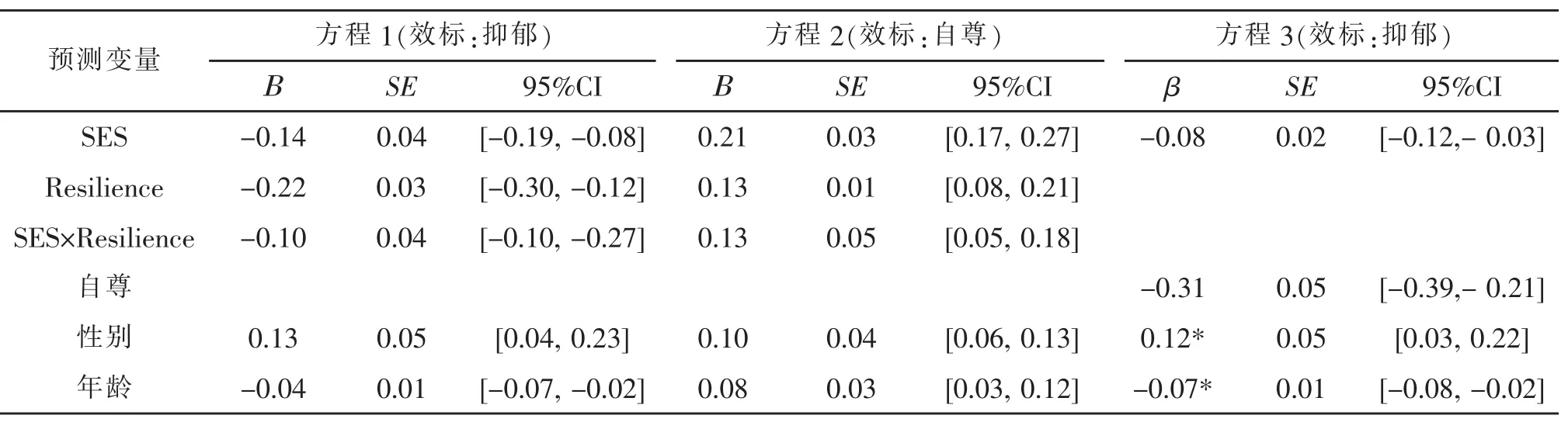

参照温忠麟和叶宝娟(2014)提出的检验方法,考察家庭社会经济地位与抑郁的关系,自尊在上述关系中的中介效应以及心理韧性的调节效应。将所有变量做标准化处理,使用Hayes(2013)的SPSS宏程序 PROCESS(PROCESS is written by Andrew F.Hayes, http://www.afhayes.com), 在控制性别和年龄的条件下,进行有调节的中介效应的检验,详细结果如表2所示。

表2 有调节的中介效应分析

首先,检验家庭社会经济地位对抑郁的直接效应是否受心理韧性的调节。结果表明:家庭社会经济地位对抑郁的预测作用显著, β=-0.14,t=-2.88,95%置信区间为[-0.19, -0.08],p<0.01;家庭社会经济地位与心理韧性的交互作用项对抑郁的预测作用显著,β=-0.10,t=-2.17,95%置信区间为 [-0.15,-0.04],p<0.05,即家庭社会经济地位与抑郁的直接效应受心理韧性的调节。随后,建立有调节的中介模型,检验家庭社会经济地位经过自尊对抑郁影响的中介效应是否受心理韧性的调节。结果表明:家庭社会经济地位对自尊的预测作用显著, β=0.21,t=5.79,95%置信区间为[0.17,0.27],p<0.01;家庭经济地位与心理韧性的交互作用项对自尊的预测作用也显著,β=0.13,t=3.13,95%置信区间为[0.05,0.18],p<0.01。最后,单独检验自尊在家庭社会经济地位对抑郁影响中的中介作用。结果表明:家庭经济地位对抑郁的预测作用显著,β=-0.08,t=-1.85,95%置信区间为[-0.12,-0.03],p<0.05;自尊对抑郁的预测作用也显著,β=-0.31,t=-9.51,95%置信区间为 [-0.39,-0.21],p<0.01。

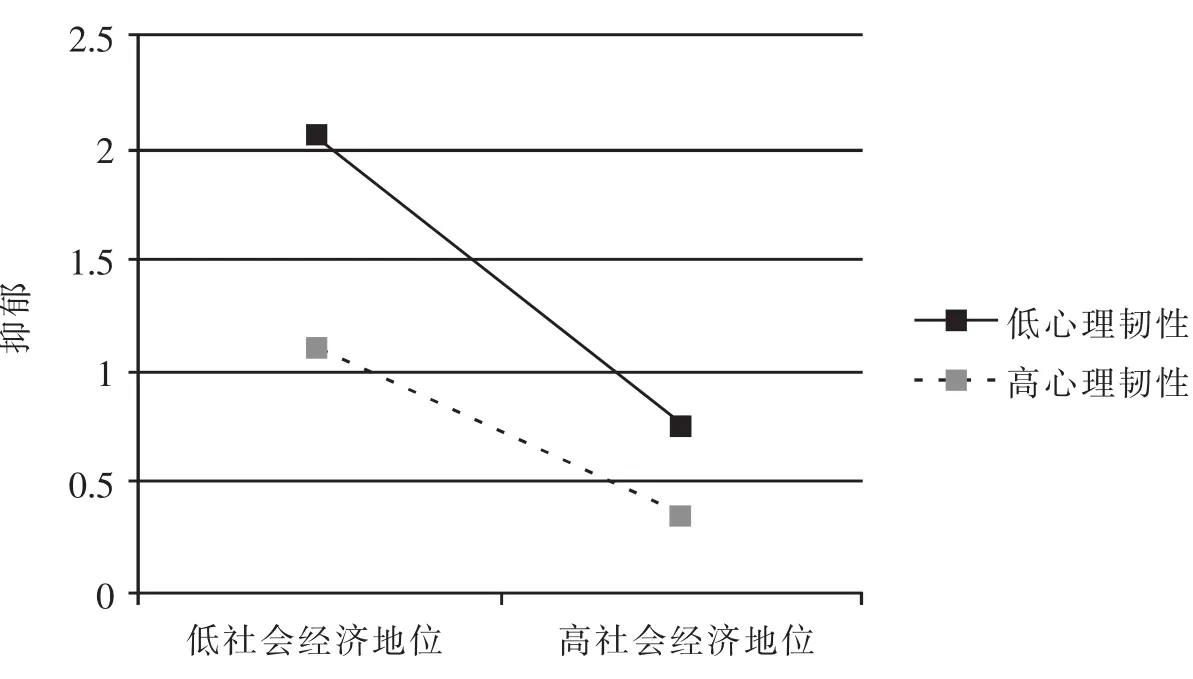

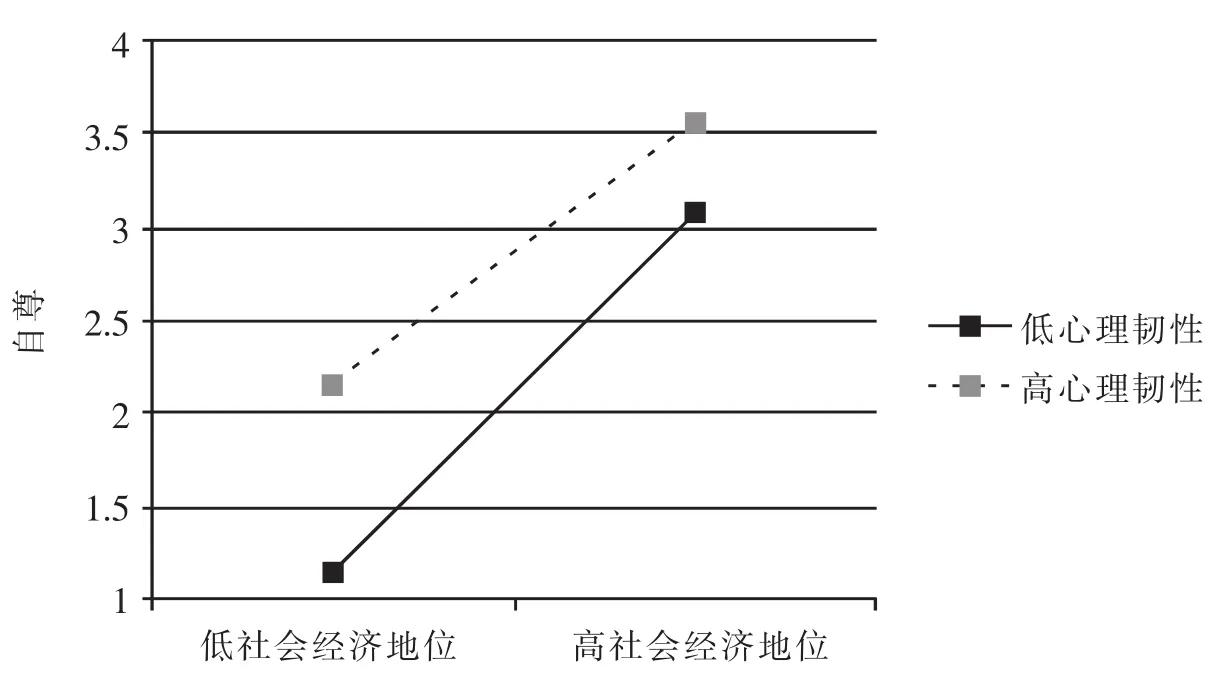

综合以上结果,本研究提出的有调节的中介模型得到支持。此外,由于家庭社会经济地位对抑郁的直接预测作用显著,因此,自尊在家庭社会经济地位对抑郁影响中起部分中介作用,且该中介作用的前半路径受心理韧性的调节。为了进一步理解调节作用的本质,以心理韧性的平均分加减一个标准差为标准,将被试分为高心理韧性组(高于平均数一个标准差)和低心理韧性组(低于平均数一个标准差),在这两组青少年中分别考察家庭社会经济地位对抑郁和自尊的预测效应。结果表明,随着个体心理韧性水平的提高,家庭社会经济地位对抑郁的影响呈下降趋势 (β低=-0.19,p<0.01; β高=-0.10,p<0.05)(图1);就自尊而言,随着个体心理韧性水平的提高,家庭社会经济地位对自尊的影响也呈下降趋势 (β低=0.30,p<0.01; β高=0.15,p<0.01)(图 2)。这表明,随着个体心理韧性水平的提高,家庭社会经济地位对抑郁的影响,以及家庭社会经济地位经由自尊对抑郁的间接影响都呈下降的趋势。

图1 心理韧性在家庭社会经济地位对抑郁影响中的调节作用

图2 心理韧性在家庭社会经济地位对自尊影响中的调节作用

3 讨论

本研究发现,自尊在家庭社会经济地位对抑郁的影响中起中介作用,且心理韧性能够调节家庭社会经济地位对抑郁影响的直接效应及自尊中介效应的前半路径。这一结果不仅揭示了家庭社会经济地位通过什么(怎样起作用)和在什么条件下(何时起作用)影响青少年抑郁的两大关键问题。研究结果对于本领域未来的研究以及青少年抑郁的预防干预具有一定的理论价值和实践指导意义。

首先,本研究结果发现,家庭社会经济地位不仅对青少年抑郁具有显著的直接预测作用,还能通过自尊的中介作用对抑郁产生影响。这是因为家庭社会经济地位是个体和家庭所拥有资源水平的反映。低家庭社会经济地位是一种消极的家庭环境,是个体发展和心理社会适应的重要风险因素(Bradley&Corwyn, 2002; Matthews & Gallo, 2011)。 身处低家庭社会经济地位的个体不仅有着更高水平的经济压力,还面临着更多不可控的负性生活事件和持续性压力体验。因此,家庭社会经济地位对抑郁也有着直接的负向预测作用(Everson et al., 2002; Zimmerman& Katon,2005)。此外,低家庭社会经济地位对自尊也有消极的影响。首先,社会对低家庭社会经济地位或者低收入的个体也有着消极的认知和评价(如,普遍认为他们是懒惰、不思进取的),这些消极的刻板印象或者偏见是个体自尊水平的风险因素。同时,这些刻板印象或偏见也会使身处低家庭社会经济地位的个体有着更多的社会排斥 (即被他人忽视或者拒绝)体验,这也会导致个体自尊水平的降低(Herman et al., 2012)。 因此,家庭社会经济地位对自尊也有着直接的负向预测作用。而作为自我评价的核心成分,自尊对抑郁具有直接的影响(Lee et al.,2012)。并且抑郁易感性模型还指出,包括自尊在内的个人认知因素能在个体抑郁的发生中充当一种中介作用(Cole et al.2011)。因此,家庭社会经济地位能够通过自尊的中介作用对青少年的抑郁产生影响。

本研究结果还发现,心理韧性能够调节家庭社会经济地位对青少年抑郁影响的直接效应及自尊中介效应的前半路径,且随着个体心理韧性水平的升高,这两种效应均呈下降趋势。这一结果不仅进一步验证了抑郁的素质-压力模型 (Monroe& Simons,1991),还切合了个体——环境交互作用理论的基本观点,即个体特征和环境因素共同影响个体的社会适应和发展结果(Lerner,2004)。这也进一步表明,作为一种积极的人格特质,心理韧性是个体在面对外界消极环境因素和压力事件时的重要保护因素,能够缓释外界不良因素对个体心理社会发展和适应的消极影响 (Connor& Davidson,2003)。这是因为,首先,高心理韧性的个体不仅具有乐观、热情和充满活力的生活态度,还具有自信和乐观等诸多心理资源,并对外部经验持开放的态度,这直接有助于个体维护良好的心理健康和社会适应水平(Connor& Davidson, 2003; Niu et al., 2016)。 其次,心理韧性具有的心理灵活性(psychological flexibility)特征也有助于个体调度社会、认知等资源,以顺利适应不断变化的生活环境的要求 (Pinquart,2009;Waugh et al., 2011)。因此,心理韧性能够缓释低家庭社会经济地位对个体自尊和抑郁的消极影响。

本研究结果具有一定的理论和实践价值。本研究结果揭示了家庭社会经济地位对青少年抑郁影响的内在作用机制:低家庭社会经济地位并不一定直接导致青少年的心理社会适应问题,更直接的原因在于其带来的青少年心理知觉和认知上的变化(李海燕等,2011);同时,家庭社会经济地位对个体的影响还会受到个体特征的影响。在实践上,该研究结果提示我们:首先,不仅要引导青少年客观地看待自己的家庭社会经济地位,还要营造尊重支持的社会氛围,降低不良的家庭环境对个体自我评价的消极影响;其次,由于心理韧性可以通过适当的干预方式得以提升 (Leppin et al.,2014),因此,要采取各种恰当的措施来提升个体的心理韧性等积极心理特质。