差序式领导对离职意向的影响:主动性人格与职场排斥的作用

2018-10-25李晓玉党广龙高冬东

李晓玉 党广龙 高 昂 高冬东

(1河南大学哲学与公共管理学院,开封 475004;2河南大学心理与行为研究所,开封 475004)

1 问题提出

随着经济社会的发展,在市场竞争越来越激烈的同时,员工选择的机会也在不断增多,随之而来的是逐年升高的离职率,员工离职已成为各行业普遍存在的现象。因此,如何吸引并留住高素质的人才,降低员工的离职率成为组织中领导者越来越关心的的焦点问题之一。员工的离职现象受到多种因素的制约和影响(赵西萍,刘玲,张长征,2003)。近年来,国内外学者一致认为,组织中的领导行为与风格对员工的离职意向具有重要的影响作用(Jaramillo,Grisaffe,Chonko,& Robert,2009;刘平青,刘维政,魏霞,2014)。然而国内关于领导风格对离职意向影响的研究大多数是基于西方领导理论在中国文化背景下进行验证,采用根植于中国文化背景的领导理论进行研究的成果较少。由于东西方社会在历史传承、文化精神、价值取向等方面的巨大差异,西方文化背景下的理论成果往往并不适用于华人组织,因为组织中的各种活动不仅和它所处的文化密不可分,而且会受其所在文化环境的熏陶。如,与西方社会团体格局式的文化不同,华人社会往往呈现以自我为中心并向外逐层扩散的差序格局。相较于大多把员工和领导之间视为相互平等关系的西方领导风格,具有华人文化色彩的差序式领导是否同样会对员工的离职意向产生影响?如果能够产生影响,其作用机制及边界条件是什么?

主动性人格是一种稳定的人格特质。主动性人格高低不同的员工在组织中面对相似的情境往往采取不同的行为反应。高主动性人格的员工较少受到环境因素的约束,他们更多基于自身内部线索分析问题,在组织中往往会采取一系列主动行为以求改变环境,而低主动性人格的员工则相反,他们更倾向于对当前的情境保持一种维持状态(于海波,侯悦,何雪梅,2016)。在差序式领导对离职意向的影响过程中,不同员工在人格方面的差异势必会影响差序式领导与离职意向之间的关系,但这种影响是两者关系的强弱还是方向呢?

职场排斥是组织中的一种常见现象。由于具有冷暴力的特点,职场排斥严重影响着组织成员的身心健康状况和工作行为状态,被排斥的员工往往会产生孤独、焦虑等负面情绪(Fox & Stallworth,2005),其结果就是会产生离职意向 (Ferris,Brown,Berry,& Lian,2008)。差序式领导对待员工的方式因人而异,在差序式领导影响离职意向的过程中,是不是通过影响职场排斥而起作用呢?由于主动性人格是员工个体特质的体现,职场排斥是组织人际特征的体现,本研究将在分析差序式领导对员工离职意向影响的同时,探讨主动性人格和职场排斥的作用,以期更好地揭示差序式领导对员工离职意向的影响机制。

1.1 差序式领导对离职意向的影响

作为影响组织发展的关键因素,领导风格一直是组织行为学和管理心理学研究的重点,近几十年也涌现出了很多新的领导理论,如魅力型领导、变革型领导、伦理型领导、辱虐领导、真实型领导等。由于这些理论是基于西方文化背景和价值取向提出的,其在东方文化背景下的适用性受到了质疑,一些学者建议发展具有东方文化背景的领导理论。郑伯埙(1995)提出的具有华人文化色彩的差序式领导开始受到中外学者越来越多的关注。差序式领导是在差序格局思想上逐步发展起来的一种本土化的领导理论。“差序格局”由我国社会学家费孝通(1948)在《乡土中国》中最早提出,随后这一概念便在华人社会广泛使用并影响至今。姜定宇与张菀真(2010)在前人研究的基础上对差序式领导这一概念作出了如下定义:在人治主义的组织情境和氛围中,华人领导者们对不同的下属有着不同的领导行为,对于他们所偏爱的下属往往会给予较多的偏袒,差序式领导就是一种带有明显偏私色彩的领导风格。姜定宇和郑伯埙(2014)认为差序式领导会依据亲、忠、才三个标准把下属分为“自己人下属”和“外人下属”两类,并对自己人下属给予偏私的对待。领导者对下属亲、忠、才的评估越高,员工也越有可能被认定为自己人。领导者通过此归类过程,对自己而言减低了处理复杂事务的认知负荷;对工作而言,一方面可以通过自己人下属提高办事效率和质量,另一方面可以激励外人下属转为自己人下属。差序式领导的有效性无论在企业发展的实践中还是学术研究中均得到了证明。

离职意向最早由March与Simon(1958)提出,指一种离职的意愿。Porter等(1974)认为离职意向是指组织成员有计划地离开组织的想法或意愿。Mobley等(1978)进一步指出,离职意向是一种渐进式的心理活动,员工先对工作感到不满因而产生离职的想法,再对外寻找可能的工作机会,最后产生实际的离职行为。国内学者中,黄培伦与田在兰(2006)认为离职意向是指组织中处于在职状态的员工产生离职的想法或意愿。大量实证研究发现,离职意向是预测离职行为发生的有效指标(Meyer,Allen,&Smith,1993)。员工之所以会产生离职意向,一般会受到个体因素、工作因素、组织因素、环境因素等诸多方面的影响。从内外两个角度进行分析,除了员工个体特征等因素外,组织、环境、领导者特点等等都可以归为外部因素。在外部因素之中,领导风格会对员工的离职意向产生重要影响。那么差序式领导对离职意向会产生什么样的影响呢?对于 “自己人下属”而言,由于其感觉和领导关系亲近,因此一般不会产生离职意向。对于“外人下属”而言,那些想转变为自己人下属的员工会积极向领导靠拢,不会 “离职”,那些不想转变为自己人下属的员工有可能会在内心产生不公平感,但这种不公平感可能会促使下属进行建言或者减少工作中的努力程度,不一定会“离职”,因为“离职”毕竟会有很多风险和不确定因素。况且对于领导者而言,“自己人下属”越多越好,“外人下属”越少越好,聪明的领导者总是想让每个员工都认为自己是“自己人下属”。据此提出假设1:差序式领导负向预测离职意向。

1.2 主动性人格在差序式领导与离职意向之间的调节作用

生态系统理论认为,个体的发展是受环境系统影响的,并且个体与环境相互作用共同影响和决定着个体的发展。员工的离职行为同样是员工自身和工作环境交互作用的产物,面对相同或类似的领导方式(环境因素),员工可能由于自身人格特质(个体因素)的不同而有不同的行为表现。主动性人格是一种稳定的人格特质,显著影响着个体的行为表现。高主动性人格的员工较少受到环境因素的约束,在组织中往往会采取一系列主动行为以求改变环境,而低主动性人格的员工则相反,他们对周围的环境更倾向采用一种继续保持的态度。差序式领导作为一种偏私的领导风格,其核心就是根据关系的亲疏远近把员工进行归类,并对“自己人下属”和“外人下属”区别对待。在面对差序式领导的区别对待时,高主动性人格的员工更可能主动采取行动,如工作更加努力、更积极地提高自己的才能、向领导表现出更多的忠诚等,以求被领导者当做“自己人下属”而非“外人下属”,他们相信自己可以赢得领导的信任、可以成为领导者的“自己人下属”,因此离职意向随之降低;低主动性人格的员工则相反,他们更倾向于维持环境和状态不变,即使被当做“外人下属”而差别对待,也往往采取消极应对的态度,离职意向进而不断升高。据此提出假设2:主动性人格在差序式领导与离职意向之间起调节作用,随着主动性人格的增加,差序式领导与职场排斥的关系在增强。

1.3 职场排斥在差序式领导与离职意向之间的中介作用

职场排斥的概念最早由Ferris等(2008)提出,他们认为职场排斥是一种主观的心理感受,是指个体在工作场所中感觉到的被他人忽视和排挤的程度。其定义中包含了三层含义:第一层,个体受到排斥及被排斥的程度依赖于其自身的主观体验和感受,因此有可能把他人的无意行为误解为排斥或对他人的有意排斥未曾感知;第二层,职场排斥属于一种冷暴力,不涉及直接的肢体冒犯、冲突和攻击等;最后,职场排斥的排斥源具有多样性,并不局限于同事,也可能是自己的上级甚至下级等。

无论是哪种领导风格,其目的都是要提高组织绩效与促进组织发展。差序式领导尽管对待不同下属有所差异,但其目的是通过差异对待的方式激励所有员工,而不是要排斥某些员工,因此本研究认为差序式领导负向影响职场排斥。已经有学者研究发现,职场排斥对员工的离职意向有显著的正向预测作用(叶仁荪,倪昌红,黄顺春,2015)。员工感受到职场排斥的直接影响是组织认同感降低,进而工作安全感下降,为规避这种排斥最终可能产生离职意向,因此本研究认为职场排斥正向影响离职意向。员工感受到的职场排斥大致可以分为主管排斥和同事排斥两类。在华人组织情境中,下级与上级之间具有较大的权力距离,领导者往往代表组织,因此其对员工也具有较大的影响。受到领导排斥的员工一般会放大这种排斥感,将其看作是整个组织对自己的不接纳;而受到同事排斥的员工,尽管也会在心理与行为上受到影响,但与领导排斥相比就轻微多了。因此,本研究认为差序式领导通过减少员工的职场排斥进而减少离职意向。据此提出假设3:职场排斥在差序式领导与离职意向之间起中介作用。

1.4 有中介的调节效应

假设2分析了主动性人格在差序式领导与离职意向之间的调节作用,其实主动性人格作为个体变量对差序式领导与职场排斥之间的关系也具有调节作用,具体表现为高主动性人格者在高差序式领导风格下,会积极调整自己的工作思路与行为方式以符合领导者的工作风格,他们认为自己的工作方式与方法是正确的、是符合领导要求的,他们有信心成为领导的“自己人下属”,因此较少感到职场排斥;而低主动性人格的员工在高差序式领导风格下,往往反应较慢或无所适从,他们没有积极改变自己的思维及行为方式,对职场的变化往往听之任之,当差序式领导对自己人表现出较多的照顾或奖励时,他们没有信心或者也不愿意成为领导的“自己人下属”,因此较多感受到职场排斥。据此提出假设4:主动性人格在差序式领导与职场排斥之间起调节作用,随着主动性人格的增加,差序式领导与职场排斥的关系在增强。

根据假设2、假设3、假设 4,本研究认为,差序式领导、离职意向、主动性人格、职场排斥之间的关系可以进一步构成有中介的调节效应,即差序式领导对离职意向的效应受到主动性人格的影响,这种调节效应通过职场排斥而起作用。也就是说,对于高主动性人格的员工而言,他们认为自己可以应对差序式领导行为,此时,高差序式领导风格更可能激发他们的主动性,让他们产生更少的职场排斥,从而减少离职意向,反之亦然。据此提出假设5:差序式领导、离职意向、主动性人格、职场排斥之间的关系是有中介的调节效应,主动性人格的调节效应通过职场排斥的中介效应起作用。

2 研究方法

2.1 被试

选取河南省6个地市的生产制造类单位,共发放问卷440份,回收有效问卷363份,有效回收率82.5%。其中,性别方面:男性 141 人,占 38.843%,女性222人,占61.157%;年龄方面:25岁及以下132人,占 36.364%,26岁—35岁 184人,占 50.689%,36岁—45岁32人,占8.815%,46岁及以上15人,占4.132%;工作年限方面:3年及以下153人,占42.149%,4 年—7年 122 人, 占 33.609%,8年—15年 62人,占 17.079%,16年及以上 26人,占7.163%;学历方面:中专(高中)及以下 23 人,占6.336%,大专65人, 占17.906%, 本科217人,占59.779%,硕士及以上 58 人,占 15.978%;企业性质方面:国营企业 73人,占 20.110%,私营企业 228人,占 62.809%,三资企业 62 人,占 17.079%。

2.2 研究工具

差序式领导量表采用姜定宇、张菀真(2010)编制的差序式领导量表,包含14个题项,包括照顾沟通、提拔奖励和宽容犯错三个维度,题项如“对于不当行为,给予的处罚较轻微”,采用李克特5点计分,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”。所有题项均为正向计分,得分越高说明员工体验到的差序式领导风格越显著。在本研究中问卷的Cronbach α系数为 0.863。

例如在“弱电解质的电离”的课时中,教师在课堂上的主要讲解内容为弱电解质的种类及其电离特性.为帮助学生树立自我管理意识,从行为、思想等多方面改变固有模式下的状态,教师先利用PPT形式开展具体讲解,以“醋酸电离”为例,引导学生拓展思考其他弱电解质的电离性质和特点.在教师教学的过程中,部分学生会出现注意力分散,甚至昏昏欲睡的情况.而后教师以整体学生的学习情况做类比电离,即整体学生约等于自我管理能力较强的学生和自我管理能力较弱的学生,以此提醒部分学生应集中注意力并调整课堂状态,用此种类比方式委婉而不失专业的帮助学生更加看重自身管理能力,最终提高课堂教学质量.

离职意向量表采用梁开广(1999)编制的员工离职意向量表,包含3个题项,如“最近经常想换一下工作”。量表采用李克特5点计分,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,所有题项均为正向计分,得分越高说明员工的离职意向越强烈。在本研究中量表的 Cronbach α 系数为 0.882。

主动性人格量表采用Seibert等(1999)开发的主动性人格量表,包含10个题项,如“我总在不断地探寻那些能改善自己生活的新方式”。量表采用李克特5点计分,1代表 “非常不同意”,5代表 “非常同意”,所有题项均为正向计分,得分越高说明员工的主动性人格倾向越明显。在本研究中量表的Cronbach α 系数为 0.788。

职场排斥量表采用Ferris等(2008)开发的职场排斥量表,包含10个题项,如“在工作中,你感到被人忽视了”。量表采用李克特5点计分,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,所有题项均为正向计分,得分越高说明员工的职场排斥感越强烈。在本研究中量表的 Cronbach α 系数为 0.865。

2.3 数据处理

用SPSS21.0进行相关分析、层次回归分析,用PROCESS进行Bootstrap检验。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验法对四个变量包含的题项进行探索性因素分析,结果是未旋转的情况下第一个特征值大于1的主成分所占载荷量为18.704%,小于临界值40%;另外与第二个公因子11.839%的方差解释率相比,达不到第二个公因子载荷的5倍,因此认为本次数据不存在严重的共同方法偏差。

3.2 各变量的描述统计

从表1可知,差序式领导与离职意向显著负相关,与主动性人格显著正相关,与职场排斥显著正相关;离职意向与主动性人格显著负相关,与职场排斥显著正相关;主动性人格与职场排斥显著负相关。四者之间的相关情况为下一步的研究奠定了基础。

3.3 假设检验

3.3.1 主效应检验

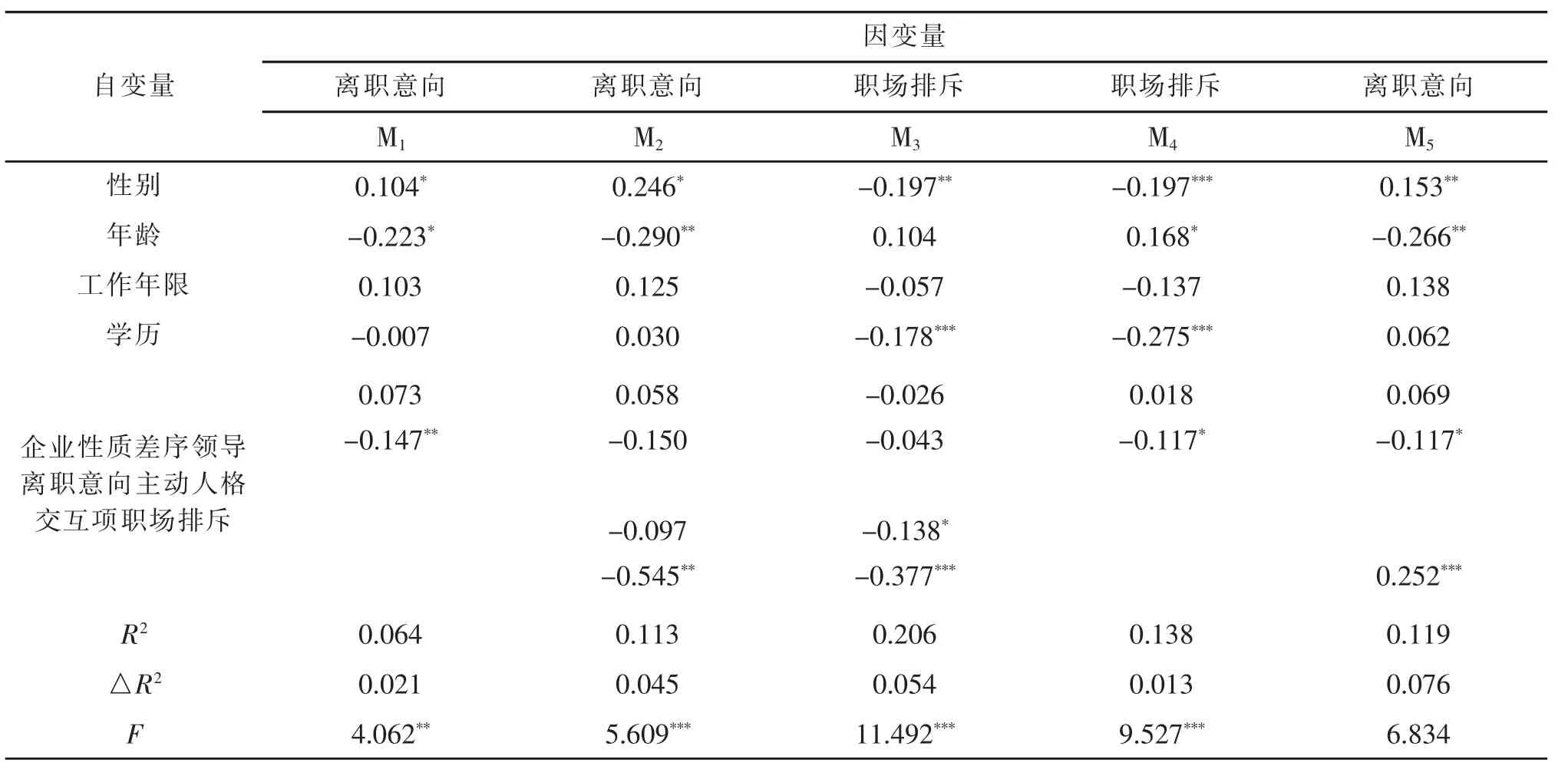

将性别、年龄、工作年限、学历、企业性质等作为控制变量,对差序式领导、离职意向进行标准化处理,将差序式领导作为自变量,离职意向作为因变量放入回归方程。从表2可知,差序式领导对离职意向具有显著负向影响作用 (M1,β=-0.147,p<0.01),由此假设1得到支持。

3.3.2 调节效应检验

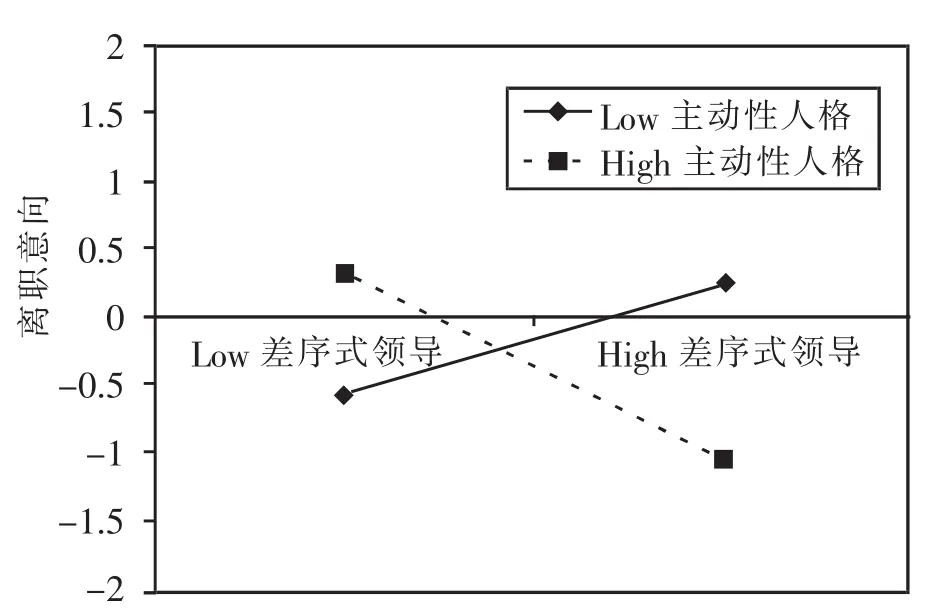

按照温忠麟等(2006)提出的调节效应检验方法对主动性人格在差序式领导与离职意向之间的调节效应进行检验,将性别、年龄、工作年限、学历、企业性质等作为控制变量,对相关变量进行中心化处理,将差序式领导和主动性人格的乘积作为交互项。根据表2中的M2可知,差序式领导和主动性人格的交互项系数显著(b=-0.545,p<0.001),主动性人格在差序式领导和离职意向之间的调节效应显著,由此假设2得到支持。为了使结果更加清晰,在SPSS中使用PROCESS宏进行Bootstrap检验,样本抽取数5000,置信区间为95%,方法采用偏差校正的非参数百分位法(Hayes,2013)。结果显示:主动性人格取均值时,调节作用的效应值为-0.150,置信区间为[-0.319,0.195],包括 0,证明其不显著;以主动性人格的均值加减一个标准差分为高分组和低分组时,低分组的效应值为0.090,置信区间为[-0.127,0.305],包括 0,证明其不显著;高分组的效应值为-0.388,置信区间为[-0.576,-0.210] ,不包括 0,证明其显著。这可以理解为在低主动性人格和中等主动性人格情况下,其调节作用不显著,在高主动性人格情况下,其调节作用显著。随着主动性人格的增强,差序式领导对离职意向的负向影响会增强,根据简单斜率检验绘制的交互作用图也反映了此趋势(图1)。

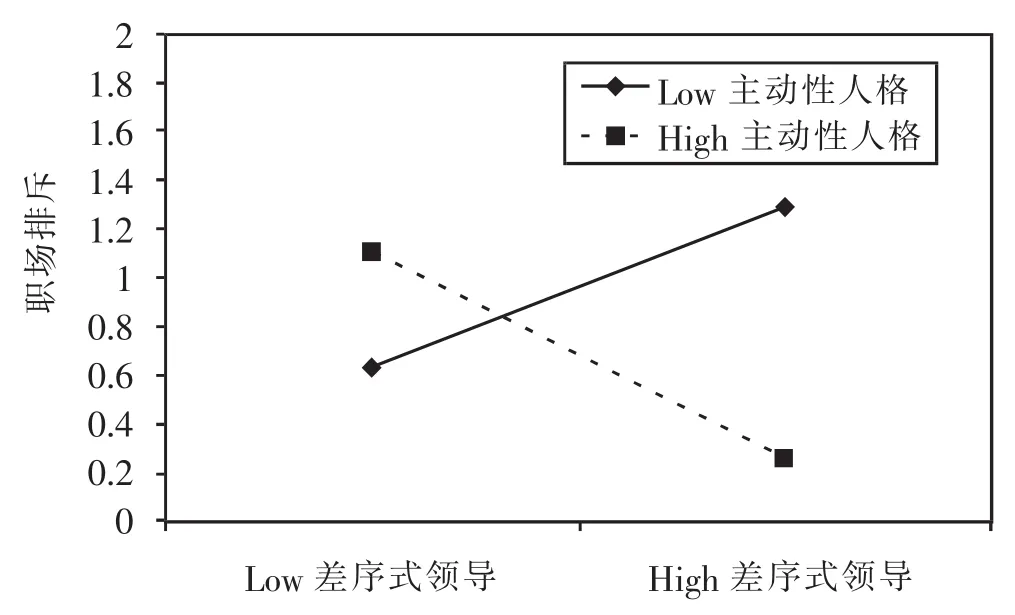

按照上文所述的方法和步骤,对主动性人格在差序式领导与职场排斥之间的调节效应进行检验。根据表2中的M3可知,差序式领导和主动性人格的交互项系数显著(b=-0.377,p<0.001),主动性人格在差序式领导和职场排斥之间的调节效应显著,由此假设3得到支持。Bootstrap检验结果显示:主动性人格取均值时,调节作用的效应值为-0.044,置信区间为[-0.144,0.057],包括 0,说明其不显著;以主动性人格的均值加减一个标准差分为高分组和低分组时,低分组的效应值为 0.122,置信区间为[-0.007,0.250],包括0,说明其不显著;高分组的效应值为-0.209,置信区间为[-0.320,-0.097],不包括 0,说明其显著。这可以理解为随着主动性人格的增强,差序式领导对职场排斥的负向影响会增强,根据简单斜率检验绘制的交互作用图也反映了此趋势(图2)。

3.3.3 中介效应检验

按照温忠麟等(2004)提出的方法分三步进行中介效应检验,将性别、年龄、参加工作年限、学历、企业性质等作为控制变量,对相关变量进行标准化处理,将差序式领导作为自变量,离职意向作为因变量,职场排斥作为中介变量。从表2可知,离职意向对差序式领导的回归系数显著(M1,β=-0.147,p<0.01),职场排斥对差序式领导的回归系数显著(M4,β=-0.117,p<0.05),当差序式领导和职场排斥同时作为自变量对离职意向做回归时,职场排斥的系数显著(M5,β=0.252,p<0.001),由于在M5中离职意向对差序式领导的回归系数依然显著,说明是部分中介效应,由此假设3得到支持。Bootstrap检验显示:间接效应值为-0.029,置信区间为[-0.070,-0.002],不包括 0,说明其显著;直接效应值为-0.118,置信区间为[-0.218,-0.017],不包括 0,说明其显著;间接效应占总效应的20.013%。

表2 调节效应、中介效应检验结果(n=363)

图1 主动性人格对差序式领导与离职意向之间关系的调节作用

图2 主动性人格对差序式领导与职场排斥之间关系的调节作用

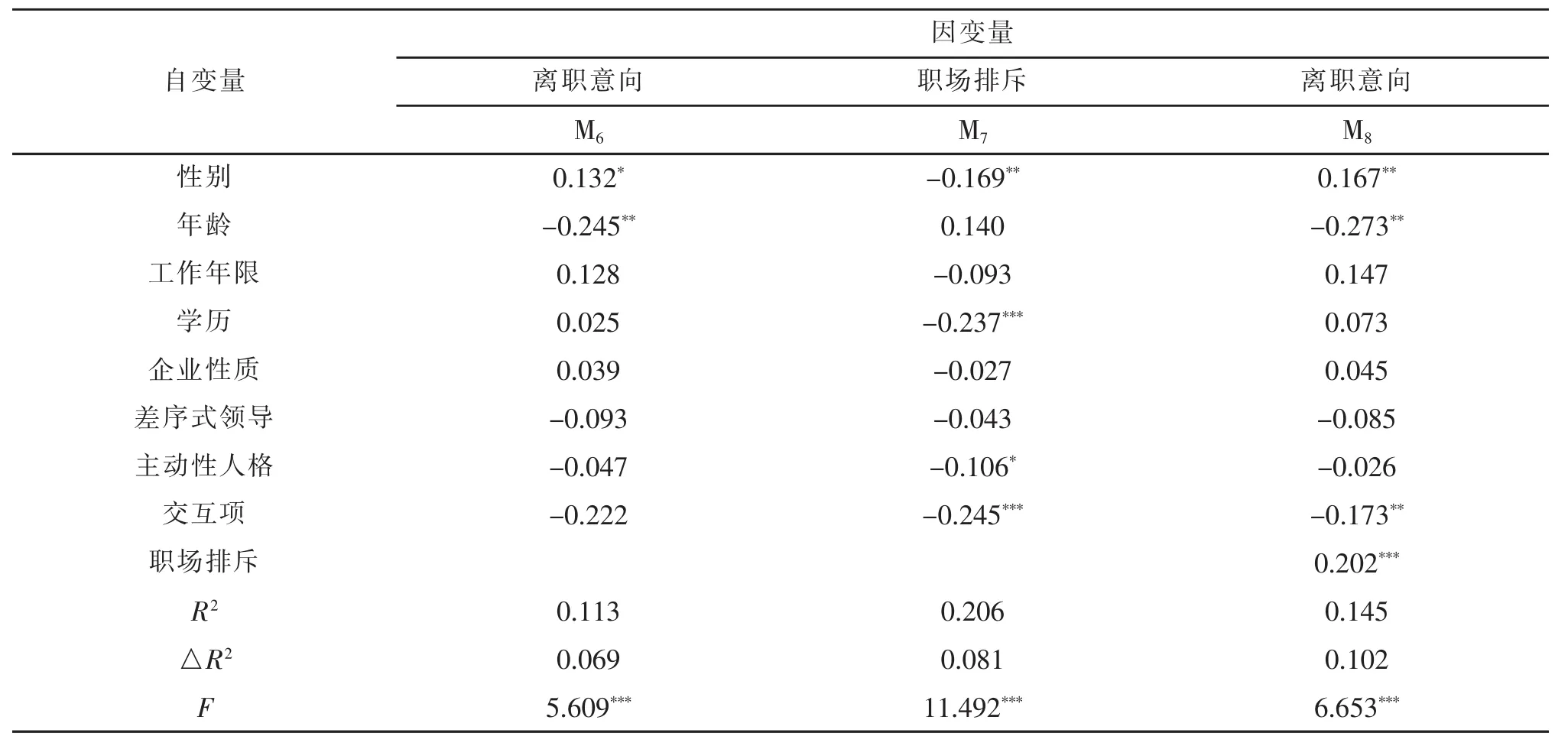

3.3.4 有中介的调节效应检验

按照叶宝娟等(2013)提出的方法分三步进行有中介的调节效应检验,将性别、年龄、工作年限、学历、企业性质等作为控制变量,对相关变量进行标准化处理。第一步,做离职意向对差序式领导、主动性人格、交互项(差序式领导×主动性人格)的回归,从表 3 可知,交互项系数显著 (M6,β=-0.222,p<0.001);第二步,做职场排斥对差序式领导、主动性人格、交互项(差序式领导×主动性人格)的回归,交互项系数显著(M7,β=-0.245,p<0.001);第三步,做离职意向对差序式领导、主动性人格、交互项(差序式领导×主动性人格)、职场排斥的回归,职场排斥的系数显著(M8,β=0.202,p<0.001)。 由上可知,有中介的调节模型成立,假设4得到支持。Bootstrap检验结果显示:主动性人格取均值时,调节作用的效应值为-0.014,置信区间为[-0.055,0.017],包括 0,证明其不显著;以主动性人格的均值加减一个标准差分为高分组和低分组时,低分组的效应值为0.023,置信区间为[0.006,0.098],不包括 0,说明其显著,可以理解在低主动性人格的情况下,差序式领导对离职意向的影响通过职场排斥的中介作用而正向增强并达到显著性水平;高分组的效应值为-0.067,置信区间为[-0.138,-0.023] ,不包括 0,说明其显著,可以理解在高主动性人格的情况下,差序式领导对离职意向的影响通过职场排斥的中介作用而负向增强并达到显著性水平。

表3 有中介的调节效应检验结果(n=363)

4 讨论

差序式领导是在差序格局基础上逐步发展起来的一种本土化的领导理论。差序格局理论说明,在华人社会中,人与人的交往关系并非是平等相待和一视同仁的,而是一种有着亲疏远近不同的差序关系。姜定宇和郑伯埙(2014)认为华人组织中的领导会依据亲(关系)、忠(忠诚)、才(才能)三个核心因素来区分下属和自己的关系,并根据亲、忠、才的不同将下属区分为“自己人下属”和“外人下属”。但是“自己人下属”和“外人下属”是一个动态变化的过程,领导者会根据下属与自身的关系、对自己的忠诚情况以及经验才能,而随时对彼此关系定位作出调整。研究者认为,尽管差序式领导对待不同的下属有着不同的方式,但其在华人组织中仍然是有效的,这种有效性源于文化的适应性(高良谋,王磊,2013)。研究结果显示,差序式领导对离职意向具有负向预测作用。在华人文化背景中,领导者对自己人下属进行适当照顾,尽管也会让员工产生不公平的心理,但很大程度上会被认为“重感情”。在华人组织中,员工对领导的评判不仅仅限于其是否按照规章制度办事,还有能否按照几千年的文化传统体现出“人情味”。因此,差序式领导对 “自己人下属”的偏私对待会让其产生“报恩”的心理,不会产生离职意向。外人下属可分为两类,一类是“想转变为自己人下属”的外人下属,一类是“转变与否无所谓”的外人下属。对于第一类外人下属而言,由于其对领导抱有希望,想得到领导的认可后成为自己人,不会产生离职意向;对于第二类外人下属而言,由于其不在乎是否能够成为领导的自己人,因此对领导的期望也不会太高,只要领导能够公平公正地对待自己就行,因此一般情况下也不会由于领导原因产生离职意向。

本研究表明,主动性人格在差序式领导与离职意向之间起调节作用。在高主动性人格的情况下,差序式领导与离职意向之间的关系更强,对高主动性人格的下属而言,随着差序式领导风格的逐渐增强,差序式领导对离职意向的负向预测和影响作用也在增强;在低主动性人格的情况下,差序式领导与离职意向之间呈现出正向预测和影响的趋势,对于低主动性人格的下属而言,随着差序式领导风格的增强,离职意向也逐渐增加,但两者之间的关系没有达到显著性水平。主动性人格的调节作用再次反映出离职意向是个体和环境交互作用的产物。高主动性人格的员工相信自己可以适应环境甚至改变环境,因此在工作场所中表现出更多的积极行为;低主动性人格的员工面对环境的变化缺少适应性和应对性,因此往往表现出较少的积极行为。

职场排斥是影响员工离职意向的重要因素,当员工感到在组织中不被接受,处处受到排斥时,就会对继续工作下去的意义产生怀疑,于是便会产生换一个岗位或换一个单位的想法。尽管让员工产生职场排斥感的原因很多,但与上级关系不和或与上级之间的疏离感是让员工产生职场排斥感的主要因素。因为在华人文化背景下,领导与下属之间的权力距离较大,领导者往往被认为是组织的代表,领导者对下属的排斥会被下属认为是组织对其不再接纳。差序式领导对“自己人下属”的照顾沟通、提拔奖励和宽容犯错使自己人下属不会感到职场排斥,而领导者为了提高组织绩效,会采取一定的领导方法和艺术使更多的下属自认为是领导的 “自己人下属”。因此,职场排斥在差序式领导和离职意向之间起到了中介作用,差序式领导通过负向影响员工的职场排斥感进而负向影响离职意向。

为了更深入探究差序式领导、离职意向、主动性人格、职场排斥之间的关系,本研究构建了有中介的调节模型。结果证明,主动性人格在差序式领导与离职意向之间起调节作用,这种调节作用通过职场排斥起作用。当把主动性人格按照均值及加减一个标准差分别计算时,情况便有所不同。在主动性人格为均值时,有中介的调节效应不显著;主动性人格减一个标准差(低主动性人格)时,有中介的调节效应显著,即主动性人格对差序式领导与离职意向之间关系的调节作用通过职场排斥的中介作用而正向增强并达到显著性水平,可以理解为对于主动性人格较低的员工而言,差序式领导行为的增加会促使其产生离职意向,这种影响通过职场排斥的中介效应起作用并得到增强;主动性人格加一个标准差(高主动性人格)时,有中介的调节效应显著,即主动性人格对差序式领导与离职意向之间关系的调节作用通过职场排斥的中介作用而负向增强并达到显著性水平,可以理解为对于主动性人格较高的员工而言,差序式领导行为的增加会促使其减少离职意向,这种负向影响通过职场排斥的中介效应起作用并得到负向加强。本研究构建的有中介的调节模型比较深入地揭示了差序式领导影响离职意向的作用机制,既阐明了差序式领导何时影响离职意向,又揭示了差序式领导怎样影响离职意向。

5 结论

差序式领导对员工离职意向具有负向预测作用;主动性人格在差序式领导与离职意向之间起调节作用;职场排斥在差序式领导与离职意向之间起中介作用;差序式领导、离职意向、主动性人格、职场排斥之间构成有中介的调节效应模型。