1986-2015年华北平原农业气象灾害的变化特征

2018-10-25何学敏游松财

刘 笑,何学敏,游松财

(1.河北省邢台市气象局,河北 邢台 054000;2. 内蒙古自治区气象信息中心, 内蒙古 呼和浩特 010051;3. 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,北京 100081)

华北平原属于暖温带半湿润大陆性气候区,受季风条件的影响,四季分明,降水和温度存在明显的年变化,冬季寒冷干燥,夏季高温多雨。除了气候条件外,水资源偏少、土壤条件等因素导致华北平原是我国的多灾区,灾害对农业生产的威胁大[1],干旱、洪涝是主要的气象灾害,低温冻害、霜冻、干热风等对农业生产的影响也较大[2]。而华北平原的耕地面积占全国的15.39%,粮食产量约占全国粮食产量的26.64%,在保障我国粮食安全上有着举足轻重的地位[3]。因此,明确华北平原农业气象灾害的时间变化特征,为防灾减灾技术研发、保障粮食安全提供科学依据。

自20世纪60年代以来,华北平原的气候出现了降水减少、气温升高的变化趋势[4-5],偏干旱区域总体增加[6]。干旱是对华北地区农业生产影响最严重的农业气象灾害[7],干旱现象频繁发生,发生频率位居全国之首,旱灾平均受灾面积占全国受灾面积的比例最高,达28%以上[8-10]。基于1978-2010年的受灾率对干旱、洪涝程度进行等级划分,山东、河南及河北的干旱为最重的等级,河南、山东的洪涝为次重等级[11]。自1951年以来,华北平原的洪涝灾害呈显著下降的趋势,尤其1970-2010年旱灾明显大于涝灾[12],气候呈现暖干化的特点[13-14]。华北平原的雹灾为春末夏初多发型,在6月份达到高峰,河北和山东省属于环渤海雹灾多发区,而河南省东南部雹灾较少[15]。除了东北地区,华北平原受冷冻害、霜冻影响也较严重[16],是冬小麦霜冻多发区[17]。

前人对农业气象灾害展开了多方面深入的研究,但研究多集中于农业旱涝灾害趋势分析[18-20],对华北平原农业气象灾害的灾损率、波动性及其灾害等级的分析较少,且已有文献对2010年以前的农业气象灾害研究较多[10-12],近10a的灾害研究报道有所减少。因此本文利用更新至2015年的灾害统计数据,分析华北平原粮食主产省(包括河北省、河南省和山东省)灾害总体以及洪涝、干旱、风雹和低温灾害的灾害面积、损失率、灾害波动性以及灾害等级的变化特征。

1 数据与方法

1.1 数据来源及处理

本研究所用的数据包括1986-2015年河北省、河南省和山东省的农作物播种面积、受灾面积、成灾面积和绝收面积,来源于《中国统计年鉴》及《中国农业统计资料》。

1.2 研究方法

1.2.1 受灾率、成灾率和绝收率 由于每年农作物播种面积不同,为消除农作物播种面积年际变化对灾害趋势变化的影响,计算各类灾害的受灾率、成灾率和绝收率。即

Ai=H1i/Si×100%

(1)

Bi=H2i/Si×100%

(2)

Ci=H3i/Si×100%

(3)

式中,Ai、Bi、Ci分别表示第i年的受灾率、成灾率和绝收率,i=1986,1987,...,2015,H1i、H2i、H3i分别表示第i年的受灾、成灾和绝收面积,Si表示第i年的农作物播种面积。

1.2.2 损失率 参照文献[21-23]对受灾、成灾和绝收面积的定义及它们对粮食产量下降影响程度的上限值(分别为29%、79%和100%)、下限值(分别为10%、30%和80%),定义本文损失率的上限和下限,即将受灾率、成灾率和绝收率按上限比例加权为全部绝收的比率为损失率的上限,将受灾率、成灾率和绝收率按下限比例加权为全部绝收的比率为损失率的下限。计算式分别为

Dupper.i=(0.29Ai+0.5Bi+0.21Ci)×100%

(4)

Dlower.i=(0.1Ai+0.2Bi+0.5Ci)×100%

(5)

式中,Dupper.i及Dlower.i分别为第i年损失率的上限和下限,Ai、Bi、Ci分别为第i年灾害受灾率、成灾率和绝收率。

1.2.3 灾害变异系数 灾害变异系数表示灾害比率的变化幅度偏离其平均值的程度,是标准差与平均值之比,表示面积的波动程度[24],即

(6)

1.2.4 灾害等级划分 损失率反映了灾害的致灾程度,采用下式计算历年损失率变异值[25],即

(7)

计算1986-2015年河北省、河南省、山东省干旱、洪涝、风雹以及低温的历年损失率变异值,基于上述计算结果,结合前人的分级标准[25],将各类农业气象灾害划分为重灾(Z≥1.5)、中灾(0.5≤Z<1.5)、轻灾(Z<0.5)3个等级。

2 结果与分析

2.1 各省农业气象灾害受灾程度变化特征

经计算,1986-2015年河北省、河南省和山东省洪涝、干旱、风雹和低温灾害的多年平均受灾面积占农作物总受灾面积的90%以上,是农业生产的四大主要气象灾害。

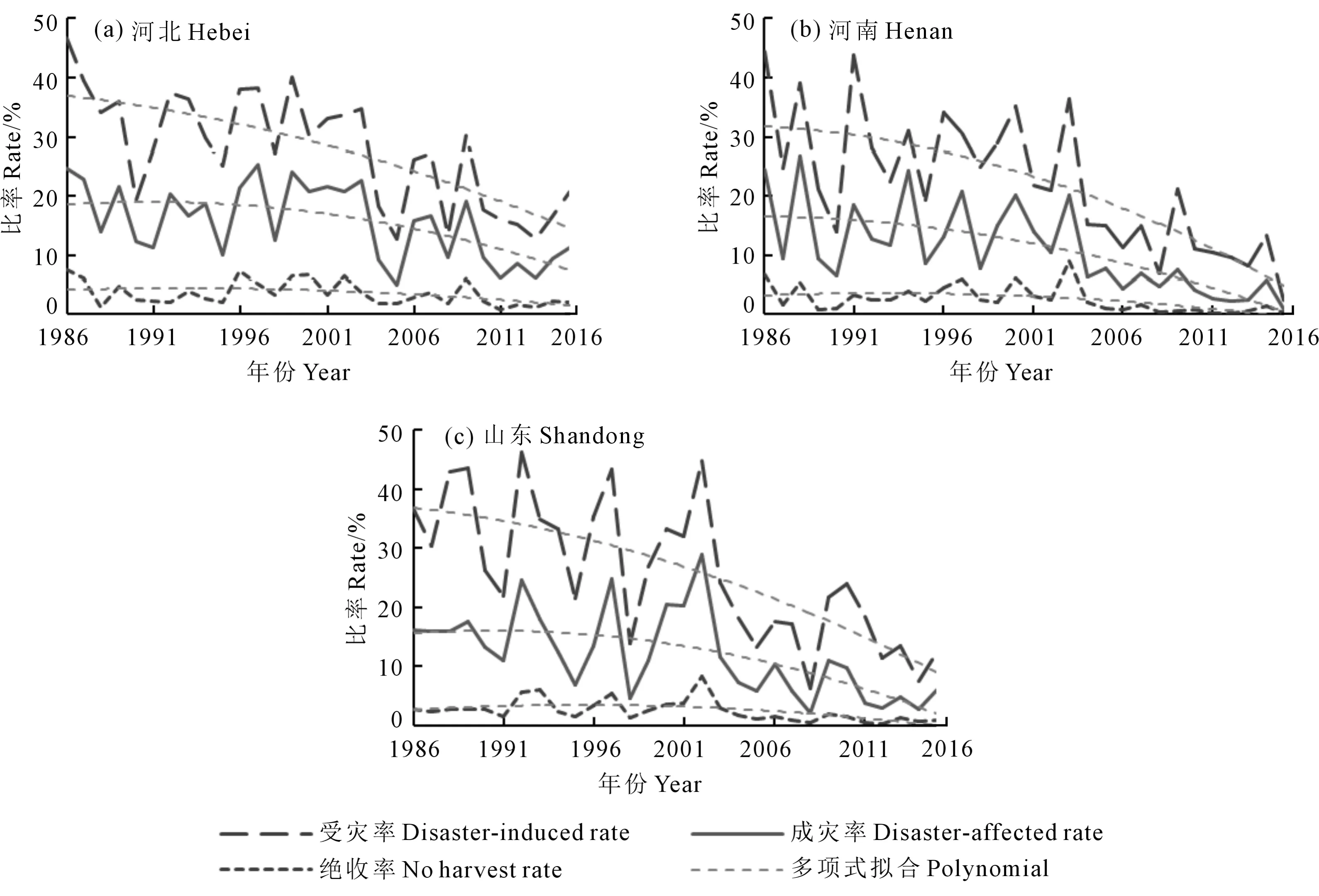

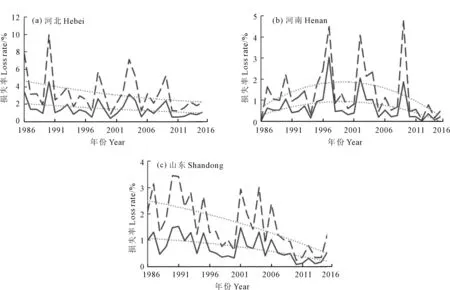

分析30年间河北省、河南省和山东省主要农业气象灾害受灾率、成灾率和绝收率的变化趋势可知(图1),总体上看,研究期内(1986-2015年)三省农作物受灾率、成灾率和绝收率均呈减小趋势,且受灾率的减小速率最快,其次是成灾率。河北省、河南省和山东省30年的平均受灾率,分别为27.7%、21.9%和25.7%,平均成灾率分别为15.5%、10.9%和11.9%,平均绝收率分别为3.4%、2.5%和2.4%。比较三省的受灾率、成灾率和绝收率可知,河北省的受灾程度最严重,其次是山东省,河南省最轻。

图1 1986-2015年总体受灾率、成灾率和绝收率的变化Fig.1 Variation of disaster-induced rate,disaster-affected rate and no harvest rate from 1986 to 2015

2.2 各省农业气象灾害损失率变化特征

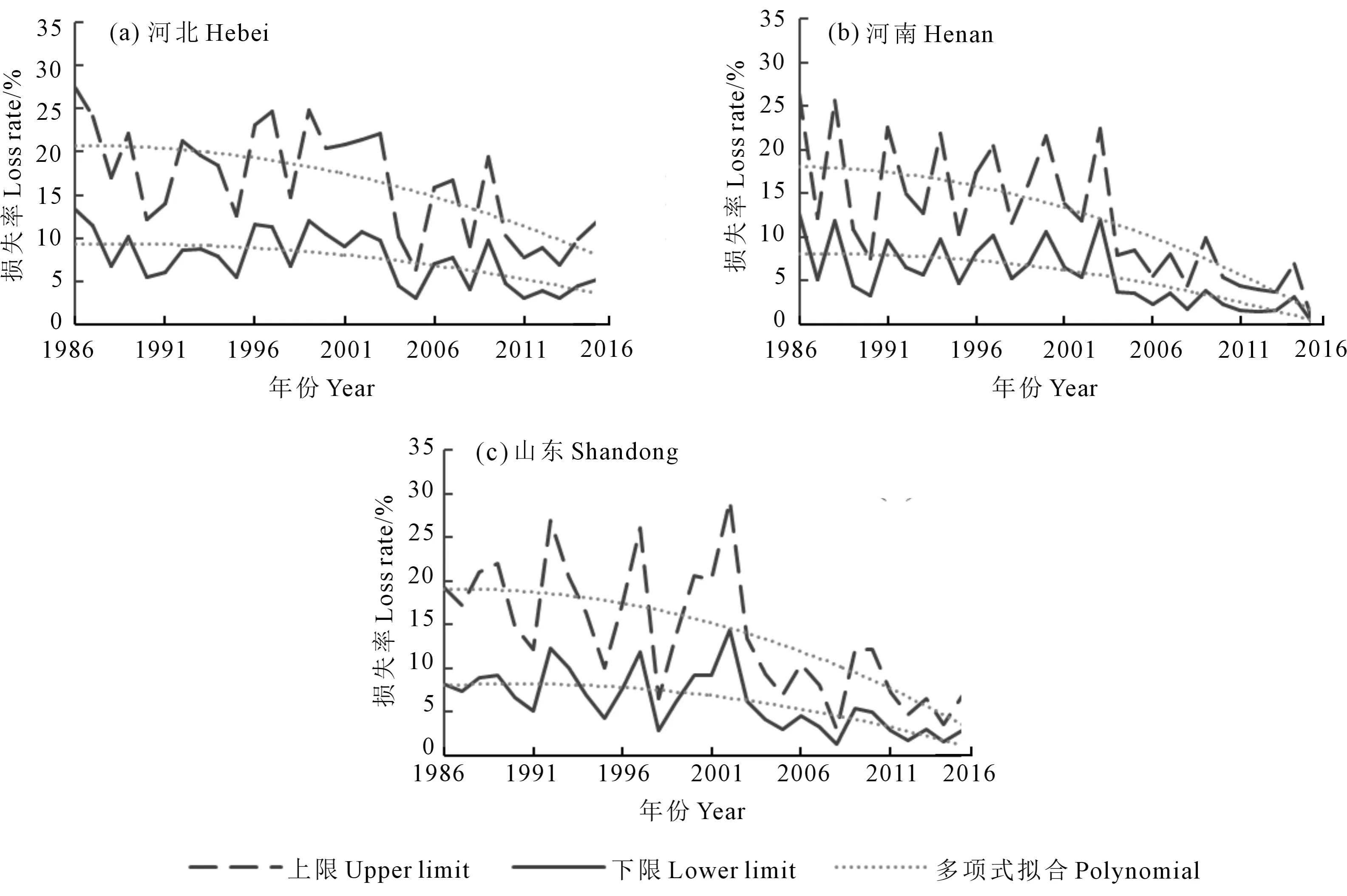

农作物产量的波动受农业气象灾害的影响[26],损失率反映了灾害对作物产量的影响,体现了农作物的易损性、脆弱性等特征。由多项式拟合的结果可知(图2),分析期内(1986-2015年)各省的总损失率均呈下降的趋势,河北省的平均损失率为7.6%~16.5%,1986年的损失率最大,上限为27.3%,下限为13.3%;河南省的总损失率为5.6%~12.3%,1986年总损失率最大,上限为26.5%,下限为12.7%;山东省的总损失率为6.2%~13.9%,2002年总损失率最大,上限为29.1%,下限为14.3%。

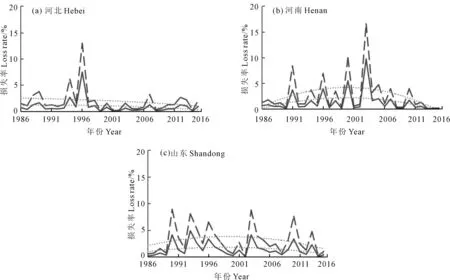

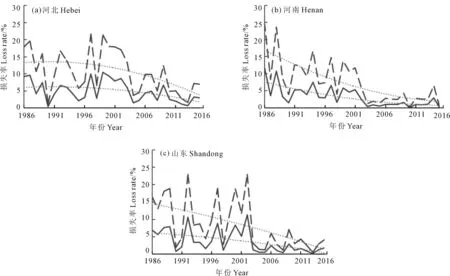

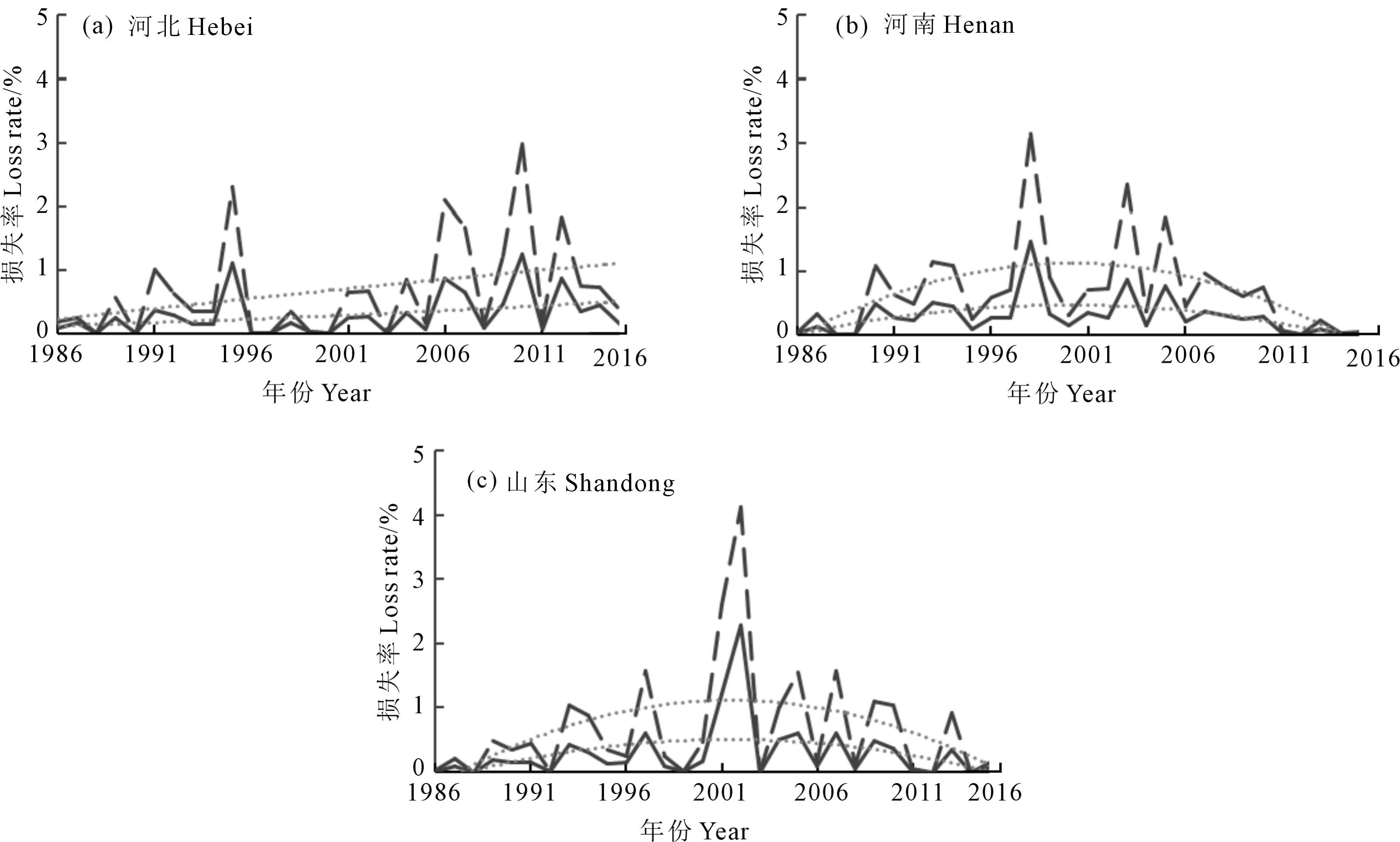

1986-2015年河北省的洪涝损失率呈减小的趋势,河南省和山东省呈先增加后减小的趋势(图3)。河北省的洪涝损失率为0.9%-2.0%,占总损失率的12.1%;1996年损失率最大,上限为13.0%,下限为7.5%。河南省的洪涝损失率为1.4%~2.7%,占总损失率的22.6%;2003年损失率最大,上限为16.6%,下限为9.7%。山东省的洪涝损失率为1.5%~3.1%,占总损失率的22.9%;1990年损失率最大,上限为9.0%,下限为4.1%。1986-2015年河北省、河南省和山东省的干旱损失率均呈下降的趋势(图4)。河北省干旱损失率为4.8%~10.6%,占总损失率的64.2%;1997年干旱损失率最大,上限 为21.6%,下限为10.0%。河南省干旱损失率为3.3%~7.6%,占总损失率的61.0%;1986年干旱损失率最大,上限为25.1%,下限为12.0%。山东省干旱损失率为3.7%~8.5%,占总损失率的60.7%;2002年干旱损失率最大,上限为22.9%,下限为11.3%,这一年山东省遭受了自1951年以来最严重的干旱[27]。

河北省和山东省的风雹损失率均呈减小的趋势,而河南省呈先增加后减小的趋势(图5)。河北省风雹损失率为1.5%~3.3%,占总损失率的19.8%,是河北省的第二大农业气象灾害,研究显示,河北省是冰雹灾害频繁发生的区域,特定地形及南北跨度大的特点使得河北山区的冰雹多于平原,高海拔地区多于低海拔地区[28,29];1990年损失率最大,上限为10.0%,下限为4.6%。河南省风雹损失率为0.7%~1.4%,占总损失率的11.2%;2009年损失率最大,上限为4.8%,下限为1.9%。山东省风雹损失率为0.7%~1.6%,占总损失率的11.6%;1990年损失率最大,上限为3.5%,下限为1.5%。

河北省的低温损失率呈增加的趋势,而河南省呈先增加后减小的趋势(图6)。河北省低温损失率为0.3%~0.6%,占总损失率的3.8%;2010年损失率最大,上限为3.0%,下限为1.2%。河南省低温损失率为0.3%~0.7%,占总损失率的5.2%;1998年损失率最大,上限为1.5%,下限为3.1%。山东省低温损失率为0.3%~0.7%,占总损失率的4.8%;2002年损失率最大,上限为4.1%,下限为2.3%。

图2 1986-2015年总损失率上限和下限的变化Fig.2 Variation of upper limit and lower limit of total loss rate from 1986 to 2015

图3 1986-2015年洪涝损失率上限和下限的变化Fig.3 Variation of upper limit and lower limit of flood loss rate from 1986 to 2015

图4 1986-2015年干旱损失率上限和下限的变化Fig.4 Variation of upper limit and lower limit of drought loss rate from 1986 to 2015

图5 1986-2015年风雹损失率上限和下限的变化Fig.5 Variation of upper limit and lower limit of wind and hail loss rate from 1986 to 2015

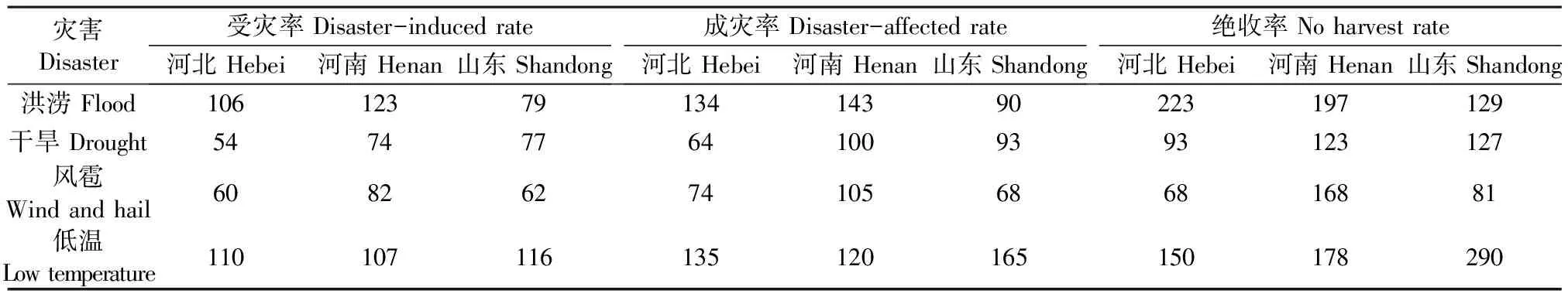

2.3 各省农业气象灾害波动性变化特征

各省的灾害波动性从灾害类型分析,河北省:低温>洪涝>风雹>干旱;河南省:洪涝>低温>风雹>干旱;山东省:低温>洪涝>干旱>风雹,低温和洪涝灾害的波动性要大于干旱和风雹灾害,表明洪涝、低温灾害年际变化大、偶发性强,而干旱和风雹灾害年际变化小、为常态灾害。从区域分析,洪涝:河南>河北>山东;干旱:山东>河南>河北;风雹:河南>山东>河北;低温:山东>河北>河南。河北省的干旱和风雹波动性均为最小,河南省的洪涝波动性最大,山东省的低温波动性最大。从受灾程度分析,绝收面积>成灾面积>受灾面积,这表明灾害程度越大,波动性越大,极端灾害的突发性更强。

图6 1986-2015年低温损失率上限和下限的变化Fig.6 Variation of upper limit and lower limit of low temperature loss rate from 1986 to 2015

2.4 各省农业气象灾害强度变化特征

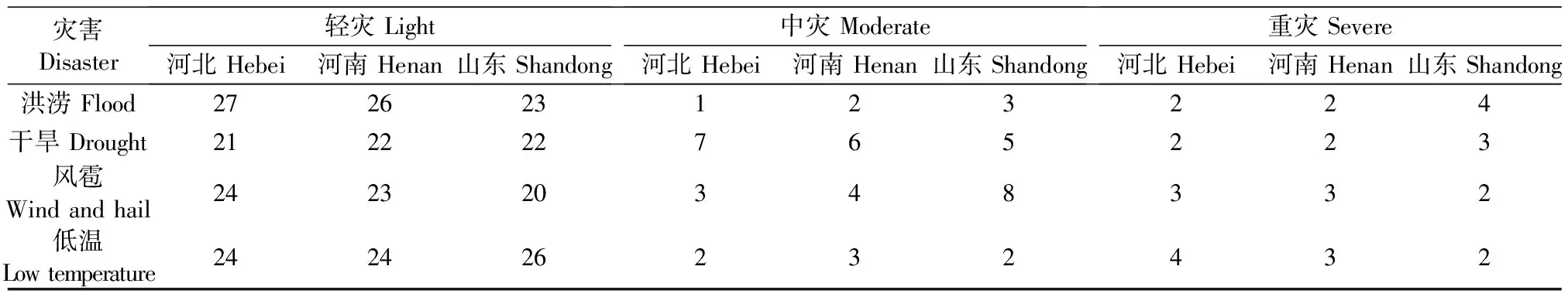

30年间河北、河南发生最多的灾害为干旱,其次为风雹、低温,洪涝最少。而山东省最多的为风雹,其次是干旱、洪涝,低温最少。河南、河北和山东发生干旱灾害的次数相差不多,30年间发生干旱中灾的次数分别为7、6、5,而重灾分别为2、2、3。山东发生风雹灾害的次数最多,30年间发生中灾8次、重灾2次。山东发生洪涝灾害的次数最多,30年间发生中灾3次、重灾4次。河南发生低温灾害的次数最多,30年间发生中灾3次、重灾3次。这表明干旱和风雹为常态性灾害,对各省的农业生产影响较大;而洪涝和低温灾害的影响相比较小,但突发性强,致灾强度大。

表1 四种灾害受灾率、成灾率和绝收率的变异系数/%

表2 1986-2015年不同等级灾害发生次数统计

3 结论与讨论

3.1 结 论

通过以上分析,得出以下结论:

(1)总体上看,近30年河北、河南和山东的农业气象灾害受灾程度呈下降趋势,其中河北受灾程度最严重,平均损失率分别为7.5%~16.4%、5.6%~12.3%、6.2%~13.9%。

(2)河北省各类灾害损失率由大到小分别为干旱、风雹、洪涝和低温,河南省和山东省为干旱、洪涝、风雹和低温,这与胡亚南[12]的研究结果一致。干旱仍是华北平原最严重的灾害,但各省的干旱灾害呈下降趋势,河北的干旱最严重,占总损失率的64.2%;河南和山东的洪涝灾害呈先增后降的趋势,而河北呈下降趋势;山东和河南的洪涝相近,分别占总损失率的22.9%、22.6%,比河北严重。河北和山东的风雹灾害呈下降趋势,而河南呈先增后降趋势;河北的风雹最严重,占总损失率的19.8%,是河北第二大农业气象灾害。河南和山东的低温灾害呈先增后降的趋势,而河北呈增加趋势;河南的低温最严重,占总损失率的5.2%。

(3)四类灾害波动性结果表明各省洪涝、低温年际变化大、偶发性强,其中河南的洪涝波动性最大,山东的低温波动性最大;各省干旱、风雹年际变化小、为常态灾害,其中河北省的干旱、风雹波动性最小。四类灾害等级划分结果表明,干旱和风雹灾害为华北常态性灾害,对农业生产的影响较大;而洪涝和低温灾害偶发性强,致灾强度大。

3.2 讨 论

华北平原农业气象灾害呈下降趋势,尤其近10年灾情明显减缓,农业生产风调雨顺。除了气候因素外,人类活动对华北地区灾情的缓解有着重大作用。干旱虽仍是华北平原最严重的气象灾害,但旱情逐渐减轻,除了增加灌溉外,还采取对主要粮食作物夏玉米和冬小麦进行秸秆覆盖等[28]的措施达到了抗旱减损的目的。针对冬小麦低温冻害,增加抗寒品种的种植面积、适期播种[28]有效减缓了冻害的发生。洪涝和风雹灾害的分布有明显的地域差异,河南省和山东省的洪涝灾害明显比河北省严重,这是由于河南省和山东省位于淮河流域,受东南夏季风影响降水量大[11];而河北省是冰雹灾害频繁发生的区域,特定地形及南北跨度大的特点使得河北山区的冰雹发生频繁[29,30]。