中共一大闭幕日期考

2018-10-24

中国共产党第一次全国代表大会闭幕的日期,即嘉兴南湖会议究竟是哪一天召开的,至今没有定论,以至于现有的中共党史著作只能笼统地说,8月初,中共一大最后一天的会议转移到嘉兴南湖的一条游船上举行。长期以来,党史工作者对此进行了深入细致的探讨,发表了许多研究成果,综合起来共有六种说法。

第一种是“7月31日说”。邵维正《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》是这一说法的代表。作者以1921年7月31日凌晨发生的“大东旅社谋杀案”为根据,确认7月30日是中共一大在上海召开最后一次会议的时间,但该文没有继续深入研究嘉兴南湖会议的日期,只是采用中共一大代表周佛海、包惠僧等人的回忆,说第二天即7月31日就到嘉兴南湖续会了[注]邵维正:《中国共产党第一次全国代表大会召开日期和出席人数的考证》,《中国社会科学》1980年第1期。。

第二种是“8月1日说”。李玲《中国共产党第一次全国代表大会几个问题的考证》、陈德和《中共“一大”南湖会议举行于八月一日考》、沈海波《中共“一大”8月1日闭幕考》、沈建中《中共一大8月1日闭幕新考》等论文持此观点。其主要依据是1929年12月31日董必武给何叔衡的信和张国焘《我的回忆》。董必武在信中说,会议被迫中止(7月30日)后,“隔了一日,我们到嘉兴东湖(应为南湖——引者注)船上,将会开完”。张国焘在《我的回忆》中说,“第二天”在大东旅社商讨开会地址,李达夫人王会悟提出到嘉兴南湖去,得到大家赞同,“我也通知各代表明早搭车前往”。[注]李玲:《中国共产党第一次全国代表大会几个问题的考证》,《党史研究》1983年第5期;陈德和:《中共“一大”南湖会议举行于八月一日考》,《绍兴师专学报》1984年第2期;沈海波:《中共“一大”8月1日闭幕考》,《上海党史》1990年第7期;沈建中:《中共一大8月1日闭幕新考》,《上海党史与党建》2013年第8期。

第三种是“8月2日说”。王国荣《中共“一大”结束日期新探》、向真《“一大”南湖会议几个问题的考订》、王相箴《中共“一大”闭幕日期考订》以及张年瑛、陈伟平等人的论文持此观点。他们根据8月1日嘉兴南湖刮巨风的事实否定了“8月1日说”,根据陈公博乘坐的新宁轮离沪时间否定了“8月4日说”,并依据王会悟在1959年回忆中“两天以后才决定到嘉兴南湖船上去开”的说法,推断她所说的“两天以后”是8月2日。相关学者认为,王会悟虽然不是中共一大代表,但嘉兴南湖会议是她具体安排的,她的回忆应该可信。[注]王国荣:《中共“一大”结束日期新探》,《浙江学刊》1984年第3期;向真:《“一大”南湖会议几个问题的考订》,中共浙江省委党史资料征集研究委员会等编:《中共“一大”南湖会议》,浙江大学出版社,1989年,第121页;王相箴:《中共“一大”闭幕日期考订》,《党的文献》2001年第1期;张年瑛:《关于中共“一大”南湖会议若干问题的述评》,中共一大会址纪念馆编:《中共“一大”研究论文集(1980—2010)》,上海辞书出版社,2011年,第426—428页;陈伟平:《关于中共一大会议闭幕日期的再论证》,《浙江档案》2013年第3期。

第四种是“8月3日说”。程金蛟《中共“一大”闭幕于8月3日》《中共“一大”闭幕日期再考订》,丁进《中共“一大”闭幕日期研究》等论文主张此说。他们认为,王会悟说的“两天以后”是“决定”去嘉兴开会,而不是那一天真的召开了南湖会议——这里有一天的时间差,而且恰好符合李达“隔了四天”的回忆,所以据此推算出南湖会议的日期是8月

3日。[注]程金蛟:《中共“一大”闭幕于8月3日》,《甘肃社会科学》2004年第6期;程金蛟:《中共“一大”闭幕日期再考订》,中共“一大”会址纪念馆、上海革命历史博物馆筹备处编:《上海革命史资料与研究》第7辑,上海古籍出版社,2007年,第176—185页;丁进:《中共“一大”闭幕日期研究》,中共“一大”会址纪念馆、上海革命历史博物馆筹备处编:《上海革命史资料与研究》第13辑,上海古籍出版社,2013年,第466—479页。

第五种是“8月4日说”。笔者和季相林等在《中共“一大”南湖会议日期的重新考证》《神州星火燃起时——中共“一大”南湖会议再考》两文中,通过考证代表行踪、沪杭甬铁路火车时刻表,推算出8月3日王会悟等人先到嘉兴做好会议准备工作,4日其余代表抵达嘉兴召开南湖会议,并以台湾秦孝仪主编的《中国国民党九十年大事年表》有关中共一大“惟闻警惊散,改于八月四日在嘉兴南湖举行”的记载作为佐证。[注]陈水林、何铭三:《中共“一大”南湖会议日期的重新考证》,《党史研究资料》1991年第8期;季相林、陈水林:《神州星火燃起时——中共“一大”南湖会议再考》,《党史纵横》1999年第5期。

第六种是“8月5日说”。曹仲彬《党的一大8月5日嘉兴闭幕考辨》、曾长秋《中国共产党成立时期几个史实的考证》、杨德勇《中共一大8月5日闭幕商证》等文持此观点,主要依据是《红色工会国际驻赤塔全权代表Ю.Д.斯穆尔斯基的信件摘编》。相关学者认为,此信是1921年10月13日写的,距中共一大闭幕仅60多天。从信件内容看,它对一大开幕日期的记载是准确的,对代表人数、党的组织机构等问题的记述也比较接近事实。作为记载中共一大日期唯一的文献资料,这封信的可信度比各种回忆更高,既然开幕日期已采用“7月23日说”,那么闭幕日期也应采用“8月5日说”。[注]曹仲彬:《党的“一大”闭幕日期考》,《近代史研究》1987年第2期;曹仲彬:《党的一大8月5日嘉兴闭幕考辨》,《中共党史研究》2000年第4期;曾长秋:《中国共产党成立时期几个史实的考证》,《历史档案》1992年第3期;杨德勇:《中共一大8月5日闭幕商证》,《安徽理工大学学报(社会科学版)》2010年第2期。

然而,笔者认为,上述说法大多以回忆立论,而这些回忆文章离中共一大最远的已有60多年之久,对于特别不容易记忆的日期问题,准确性自然要打一个问号。而且,各种说法都有着与事实明显不符之处。比如, “8月4日说”与当时报纸刊载的新宁轮离开上海港的时间相矛盾,其所依据的《中国国民党九十年大事年表》中的记载亦无史料可以证实[注]笔者曾持“8月4日说”,但《中国国民党九十年大事年表》记载的“改于八月四日在嘉兴南湖举行”这一条文并没有标注出处。笔者曾专程到台湾查访,了解到其依据是陈公博《共产主义运动在中国》一书(这是大陆版的译名,其英文原题叫The Communist Movement in China,台湾版译作《共产运动在中国》)。可是,继续查阅该书英文版原文和台湾版中文译本,却未发现这一记载。因此,该条文不足采信。;“8月5日说”所依据的《红色工会国际驻赤塔全权代表Ю.Д.斯穆尔斯基的信件摘编》虽然是距离中共一大时间最近的资料,但斯穆尔斯基不是中共一大的亲历者,信中没有提到嘉兴南湖会议,没有证据可以肯定信中所说的闭幕日期,就是指嘉兴南湖会议开会的日子。至于其他几种说法,下文将逐一作出详细分析。

总之,上述关于嘉兴南湖会议日期的六种说法大都以回忆作论据,而以回忆来证明回忆不是一个特别科学的方法,无法得到确定结论。亲历者的回忆固然珍贵,相关研究者对回忆史料的挖掘和分析也很细致,但回忆史料在准确性方面往往不尽如人意,有的甚至互相矛盾,所以需要寻找其他类型的史料,进行比对和辨别。其他类型的史料虽然不多,但也绝非山穷水尽。本文收集了有关中共一大的各种原始资料,包括火车、轮船时刻表,以及气象信息、游记等,并将其与各种回忆资料进行对比、辨析,从中挖掘出六个方面的事实及其内在联系。它们之间形成的证据链逻辑地指向一个结论:中共一大嘉兴南湖会议是在1921年8月3日举行的。

一、沪杭甬铁路沪杭段火车时刻表考证

中共一大代表及王会悟是乘坐火车到嘉兴开会的,因此只要找到并考证清楚当年沪杭段火车的时刻表,就能还原他们乘坐火车到嘉兴的时间,以及会议结束后从嘉兴返回上海的时间。

经过努力,笔者查找到了多种沪杭甬路沪杭段火车时刻表:一是当时《申报》刊登的《沪杭甬路沪杭线行车时刻表》。二是1921年沪宁、沪杭甬铁路管理局印制的《沪杭甬沪杭线行车时刻价目表》。这是更为详细的权威资料,特别珍贵。三是沪宁、沪杭甬铁路管理局编查科编、1921年出版的《沪宁沪杭甬铁路第二期旅行指南》中的《沪杭甬沪杭线行车时刻价目里数表》。[注]上海师范大学历史系岳钦韬收藏并提供了第二、三两种火车时刻表。这三种火车时刻表都是一手材料,所记载的时间也是完全一致的。为了方便读者阅读,笔者根据上述材料制作了1921年7月至8月沪杭段上海北站和杭州闸口站之间的火车时刻表:

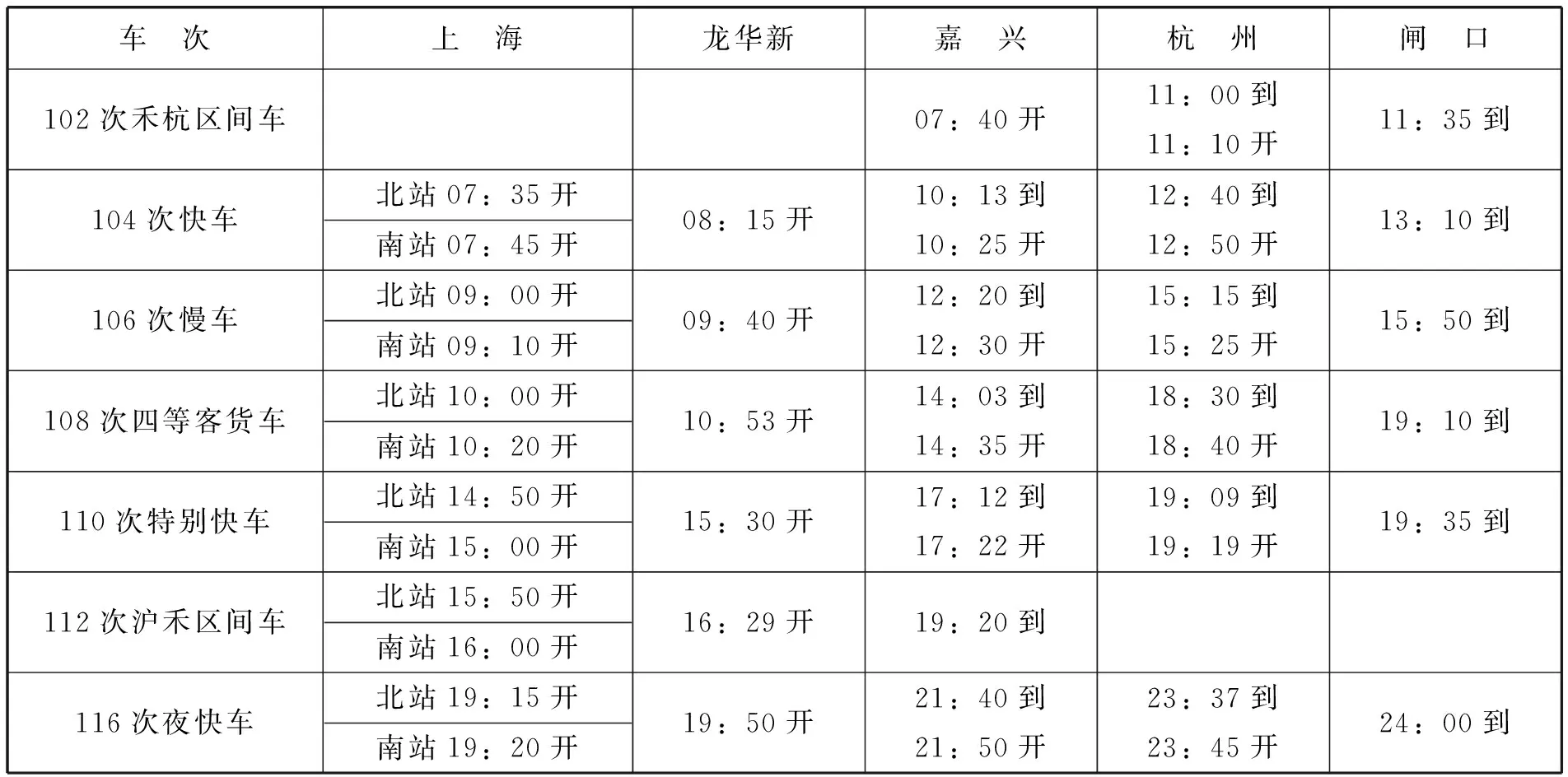

表1 上海北站至杭州闸口站火车时刻表(1921年7月至8月)

注:除102次禾杭区间车外,其余各次列车均先从上海北站开出,数分钟后上海南站开出另一辆列车,二车到龙华新(即新龙华站)后合并为一趟列车,开往杭州。

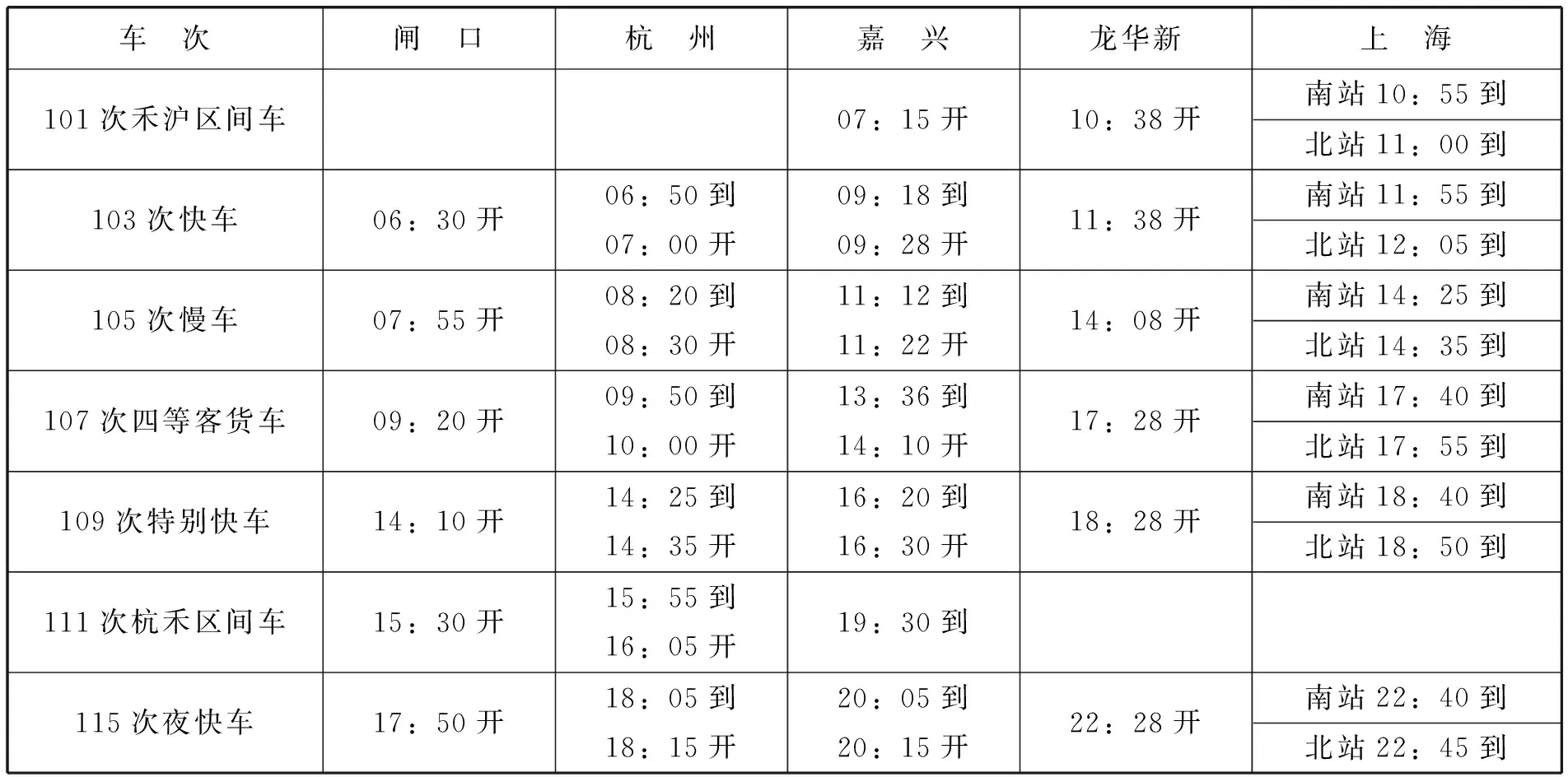

表2 杭州闸口站至上海北站火车时刻表(1921年7月至8月)

注:除111次杭禾区间车外,其余各次列车到达龙华新后,即分为两趟列车,分别开往上海南站和上海北站。

其中,与中共一大可能有关的车次包括:上海到嘉兴、杭州的104次早班快车、106次慢车、110次特别快车、沪禾区间车、116次夜快车,以及从杭州回上海的109次特别快车、115次夜快车。

与中共一大代表及王会悟的回忆相比,火车时刻表显然客观得多,二者若有矛盾,应以后者为准。

二、中共一大中止后有关代表的行踪考证

(一)7月30日晚代表行踪

1921年7月30日晚8时左右,法租界巡捕侵扰了中共一大会场。十多名代表(马林与尼克尔斯基除外)撤离会场后的具体去向如下:

一是望志路106号李汉俊家。根据陈公博《十日旅行中的春申浦》记载和张国焘的回忆,李汉俊和陈公博留下来应付巡捕搜查[注]陈公博:《十日旅行中的春申浦》,《新青年》第9卷第3号;张国焘:《我的回忆》第1册,东方出版社,1980年,第142页。。除包惠僧当晚10时左右回去察看情况之外,没有任何资料提到当晚还有其他代表回来过。

二是环龙路老渔阳里2号李达的住处。包惠僧回忆:“在一分钟内,我们都从前门走了(上海房子通常都是走后门)。我也不敢到博文女校,即到环龙路老渔阳里二号。一会儿李达、周佛海也来了,我们扯谈了一会儿。距我们离开李汉俊家不到两点钟的时间,他们要我到汉俊家去看看动静。我当时是没有经验的人,就冒冒失失地跑到了李汉俊家里”[注]《包惠僧回忆录》,人民出版社,1983年,第24页。。陈公博也回忆说,包惠僧事后确实回过李汉俊的家。他写道,法租界巡捕离开后,楼梯又响,“我那时真有些吃惊,难道他们又卷土重来,谁知那人头探出来的是包惠僧。惠僧问我们法国巡捕走了没有,我说此非善地,你还是走罢,详情明日再谈。惠僧走后,我和汉俊再谈几句,看时计已十点多钟,遂和汉俊告别”[注]陈公博:《寒风集》,地方行政社,1945年,第210—211页。。包惠僧匆忙离开李家,疑心有人跟踪,“走了几步,遇着一辆黄包车,我不问价钱就跨上去说:‘三马路’。到三马路孟渊旅社前下了车,又买了一点零细食物,沿着三马路到西藏路,跑到新世界兜了一个圈子。我想法租界的包打听到了英租界就该松劲了,我才沿着跑马厅(即现在的人民广场)到马霍路通过爱多亚路,到霞飞路进入老渔阳里二号”[注]包惠僧:《党的“一大”前后》,《百科知识》1979年第2期。。“张国焘、李达、周佛海等还在那里等着我的汇报。”[注]《包惠僧回忆录》,第25页。从上述回忆看,包惠僧离开李汉俊家的时间应为晚10时左右,绕一大圈回到渔阳里2号,估计已是午夜时分了。而据周佛海回忆,他是在当晚12时左右毛泽东回到博文女校后才知道法租界巡捕侵扰了会场,然后“力疾跑到渔阳里去商量”[注]周佛海:《往矣集》,古今出版社,1944年,第38页。。二者在时间上大致契合。综上,当晚在环龙路老渔阳里2号的有李达、张国焘、周佛海、包惠僧等人。

三是白尔路博文女校。这是中共一大代表住宿的地方,据陈潭秋回忆,会议期间有九位代表住在这里,分别是毛泽东、何叔衡、董必武、陈潭秋、王尽美、邓恩铭、刘仁静、包惠僧、周佛海。但当晚12时以前,只有周佛海一人在此。1942年,周佛海在《扶桑笈影溯当年》一文中回忆:“那天下午,我忽然肚子大痛大泻,不能出门,一个人睡在地板上想工作进行的步骤,糊糊涂涂也就睡着了。大约十二时左右,忽然醒来,看见毛泽东探头探脑进房来,轻轻的问我道:‘这里没有发生问题吗?’我骇了一惊,问他,才知道是出了事。”[注]周佛海:《往矣集》,第36页。从晚上8时左右密探侵扰会场,到毛泽东回到博文女校,才一二百米的距离,毛泽东用了近四小时,如果周佛海记忆无误,说明毛泽东在外面经过了长时间的观察,确定博文女校安全后才进去,也说明当晚12时左右,周佛海、毛泽东曾在博文女校。此外,包惠僧也说他当夜“还是回到博文女校睡觉,博文女校倒是平安无事”[注]《包惠僧回忆录》,第25页。。

四是南京路大东旅社41号房间陈公博下榻处。当晚10点多钟,陈公博离开李汉俊家后,发现有人盯梢,一直尾随他,遂叫了辆黄包车到大世界,先逛书场,后逛戏场,还分别在地面和屋顶的露天电影场看了一会儿电影,又在人群中绕了几圈,确定甩脱跟踪后,急忙出了大世界一个侧门,雇车回到大东旅社。陈公博回忆道:“我回至房间叫我的太太打开了箱子,关好了房门,一口气把文件用火焚烧,全搁在痰盂,至此才详细的告诉她当夜的情形,湮灭证据的工作,算是告成了。”[注]陈公博:《寒风集》,第211—212页。

五是没有记载的旅馆或会馆。除了上述七位代表之外,陈潭秋、董必武、王尽美、邓恩铭、刘仁静、何叔衡(有资料说此前何叔衡已返回长沙[注]参见张国焘:《我的回忆》第1册,第137页;〔俄〕K·B.舍维廖夫:《张国焘关于中共成立前后情况的讲稿》,《百年潮》2002年第2期;《谢觉哉日记(1921)》,青岛出版社,2011年,第88页。)等代表的行踪如何?只有陈潭秋回忆道:“我们分散后,各人找旅馆住宿,不敢回博文女校,因为据我们的推测,侦探发现我们会议,是由博文女校跟踪而得的。”[注]《“一大”前后》(二),人民出版社,1980年,第288页。但是,没有材料说明几位代表当晚住在哪家旅馆。

按照包惠僧和周佛海的回忆,他们在老渔阳里2号“商量了一下,就决定明天到嘉兴南湖尽一日之长来结束这个会”[注]《包惠僧回忆录》,第25页。,“于是连夜分头通知各人”第二天去嘉兴[注]周佛海:《往矣集》,第38页。。可是,这个说法有不合情理之处。由于至少有五位代表“各人找旅馆住宿”,不知住在何处,所以要想通知到每个人,只能挨个旅馆去寻找,在有密探跟踪的当天深夜,这是很不妥当的,难以想象中共一大组织者会作出这种决定。相反,张国焘回忆说:“我们为了避开警探的视线,决定第二天停会”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第143页。。其他代表的回忆中也都没有提到连夜通知或被通知第二天到嘉兴续会的情节。

(二)7月31日部分代表行踪

我们再来分析第二天有关代表的行踪。张国焘回忆道:

这个意外事件(指法租界巡捕侵扰中共一大会场——引者注)发生后,我们为了避开警探的视线,决定第二天停会,并通知各代表俟找到妥当开会地点后再行复会。我不便立即与仍在被监视中的李汉俊接触,乃于第二天清早到公共租界大东旅馆去看陈公博,问明他在李家所目击的情形,并告诉他博文女校距李家很近,大概同在警探注意之中,须另觅开会地址。那时李达夫妇也来了,他是处理大会事务工作的负责人。他的太太王会吾[悟]是社会主义青年团团员,也帮着她的丈夫工作。我们大家便商讨开会的地址问题。王会吾非常热心的表示:如果在上海一时找不着适当的地点,可以到她的家乡去。她家住在浙江嘉兴的南湖湖畔,从上海去只需一个多钟头的火车旅程。她并说明:南湖风景幽美,她可以立即去雇好一只大画艇,准备我们一面游湖一面开会,并由她布置大家寄宿的住所,即使在那里开几天会也是不成问题。我们对于她的提议极表赞成。认为这样是万无一失的。她即根据这个决定回去布置。我也通知各代表明早搭车前往。[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第143—144页。

按照张国焘上述回忆,7月31日清早,他们在大东旅社陈公博房间开会商议续会地点,并当场作出到嘉兴南湖租一条船、边游湖边开会的决定。可是,这不仅是一则“孤证”,还与陈公博的记述不尽一致。

陈公博在《十日旅行中的春申浦》中详细记载了法租界巡捕搜查中共一大会场的经过,以及31日凌晨发生在他隔壁房间的孔阿琴被杀案后说:“我们因为法巡捕房的优待,和邻房暗杀案的刺戟,三十一夜遂趁车赴杭。”[注]陈公博:《十日旅行中的春申浦》,《新青年》第9卷第3号。他在《我与中国共产党》中又回忆说,第二天早上9时,茶房发现隔壁房间一个女子被杀。由于担心警察来了会认出自己就是昨晚被审查之人,惹出麻烦,于是“我和我的太太,趁着巡捕和侦探没有光临,遂离开旅馆。先在一家饭馆安顿了太太,我自己跑去找李鹤鸣告诉他昨夜的经过,并且我下午要到杭州。经过昨夜的变故,他们也打算停会,另易地方。会期不定,我更可以从容的游西湖,逛灵隐了”。[注]陈公博:《寒风集》,第213页。张国焘证实了陈公博请假一事:“代表中只有陈公博未来,他早一天坦率的向我和李达表示请假不出席”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第144页。。这说明中共一大的主要组织者当天还在上海,如果他们一早就乘坐104次早班快车去嘉兴[注]关于为何只能选择这一车次,下文将有详细说明。,陈公博是无法与其见面告假的。

陈公博不仅没有提到张国焘、李达等31日上午去过大东旅社,而且他只知道李达他们“打算停会”,却不知道会议要转移到嘉兴南湖去开。显然,如果张国焘的回忆是正确的,即当天“清早”在大东旅社决定去嘉兴续会,那么陈公博当场或者去找张国焘、李达告假时,就应该得知这一决定。可见,二人的回忆是互相矛盾的。比较而言,《十日旅行中的春申浦》是1921年发表的纪实性游记,《我与共产党》是1943年的回忆,自然比20世纪六七十年代张国焘的回忆更可信。

综上所述,7月31日这一天,李达、张国焘等人仍在上海,不可能召开嘉兴南湖会议。

三、南湖会议前后天气状况考证

排除了“7月31日说”之后,再来看“8月1日说”能否成立。该说法有其无法成立的事实根据——8月1日,嘉兴发生了巨风灾害。8月3日,《申报》对此报道说:

嘉兴近日天气异常酷热,寒暑表升至百度以上,一般苦力竟不能作工。本月一日午后五时许,忽阴云四布,狂风大作。甚至屋瓦有声,故年久失修之房屋,以及短墙草棚等,吹倒者不少。即居家之明瓦天窗,亦多吹去。此外农产物遭此狂风,受损颇多。最惨者,南湖中之避暑游船,于风起时不及傍岸,被风吹覆者四五艘,一般游客因不谙水性,而溺毙者竟有三人。狂风约一小时始止。此次损失总额,约计当在十余万左右,亦巨灾也。[注]《嘉兴 狂风中之损失》,《申报》1921年8月3日。

这场巨风的威力有多大?8月4日,《申报》继续作出报道:

嘉兴东门外盐仓桥堍裕嘉缫丝厂,房屋现已包工造竣,拟于十月内开厂。讵一日午后五时许,狂风大作,该厂所造成之三十八间房屋,为风吹倒三十六间,并压伤漆工一名,仅有两间未倒,现蔡厂长已电致朱总办,于二日午刻来嘉察看,并传工头申斥,闻损失约在一万余金。此次狂风,实属罕见,北丽桥上之桥石,亦竟吹去大石两方,幸未伤人。[注]《嘉兴 丝厂房屋倒塌》,《申报》1921年8月4日。

报道中所说的盐仓桥就在南湖边,北丽桥在嘉兴城北,距南湖直线距离约1500米。

一些研究者早就注意到这一事实,认为假如嘉兴南湖会议8月1日举行,应该遭遇这场巨风,代表应该有深刻印象。但所有代表在回忆中都没有谈及这场风灾,包括王会悟回忆了许多开会细节,也从未谈到遭遇过巨风。

不过,有研究者认为,之所以没人提及这场巨风,也可能是因为会议开到下午4时左右就结束了,代表们乘坐下午4时20分的109次特别快车回上海,所以没有遭遇巨风。但是,毛泽东没有回上海,他在嘉兴住了一个晚上。与毛泽东一起到嘉兴的萧瑜回忆道:“吃完晚饭,仍不见毛泽东的人影,我便洗了个澡,凭窗向外眺望以消磨时间。尽管夜幕完全降临,但水面上渔火点点,煞是好看。我关掉房间的灯,上床睡去。毛泽东两、三个小时后回来。”[注]萧瑜著,陈重等编译:《我和毛泽东的一段曲折经历》,昆仑出版社,1989年,第169页。这完全不是刮巨风的情景,也说明4时左右会议或许尚未结束。

仅就毛泽东较晚回到旅馆这一点而言,当然不能证明会议结束得很迟,可是还有一些代表对此有过回忆。包惠僧写道:“约在下午六时太阳还没有下山,我们的会结束了,当即乘车回沪,到达上海的时间虽不很晚,已是灯火万家了。”[注]《包惠僧回忆录》,第25页。王会悟回忆道:“到六点多钟,我们就离开南湖准备回上海了。”1936年,陈潭秋回忆的时间更晚:“我们很放心的进行了一天的讨论,直到夜晚十一时闭会。”[注]《“一大”前后》(二),第57、289页。张国焘也回忆说:“大家赶上晚车回到上海,已是午夜了。”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第146页。根据前述火车时刻表,回上海的晚班车是傍晚6时15分从杭州开往上海的115次夜快车,晚上8时15分从嘉兴火车站开出,到上海北站是10时45分,确实是晚车,确实是午夜。而“毛泽东两、三个小时后回来”,与他开完会,吃完晚饭,送别回上海的代表,再回到旅馆,在时间上是吻合的。

所以,会议在下午4时左右结束、代表们随即乘车回沪的说法,只是一种缺乏资料支撑的假设。8月1日下午5时至6时左右,嘉兴南湖狂风大作,船翻人亡,可是王会悟却回忆说:“约五点钟左右……到处留声机唱京戏,湖中已热闹非常”[注]《“一大”前后》(二),第57页。。张国焘也回忆道:“当我们离开这只画艇时,湖面上已是暮霭沉沉,渔火点点。”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第146页。这些描述实在是与刮巨风相差甚远。

四、到嘉兴南湖续会的决定过程考证

关于8月1日有没有召开嘉兴南湖会议,还可以从决定到嘉兴南湖续会的过程来考察。

王会悟回忆说:“出事后的第二天,李汉俊、张国焘、董必武、何叔衡、李达等几位代表在李达家聚会,研究继续开会的地点问题。当时有几种不同主张,一是主张继续在上海开会;一是主张去杭州西湖。”[注]《中共“一大”南湖会议》,第168页。“出事的第二天”即31日,开会时间应该是在陈公博告假之后,加之许多代表回忆说,一大在上海开会时一般都是在晚上进行,所以这一天的会很可能也是晚上召开的。开会地点则是“李达家”,这与包惠僧、周佛海等人的回忆一致,而与张国焘的回忆不同。会上也不像张国焘、周佛海等人所说的那样,一开始就决定到嘉兴南湖续会,而是有不同主张。先是有代表提议继续在上海开会,但客观上不允许,因为报纸已经刊登了《法租界取缔集会新章》,31日当天,法租界巡捕还阻止了商业联合会开会[注]参见《法租界取缔集会新章》,《民国日报》1921年7月31日;《法捕房取缔各团体开会》,《新闻报》1921年8月1日;《法租界商业联合会开会纪》,《申报》1921年8月2日。。于是,又有代表提议到杭州西湖租一条船,边游湖边开会。1936年,陈潭秋回忆道:“在上海我们再没有适宜开会的地方,于是决定乘火车到杭州西湖继续开会……”[注]《“一大”前后》(二),第288页。。这符合部分代表会后去杭州游玩的安排,合乎情理。

决定到杭州续会后,李达等人又担心“西湖游人太多”,“可能被人认出”[注]曹仲彬:《八十年前的往事——访王会悟》,《党史纵横》2001年第7期。,不安全。而当时的火车时刻表也表明,到杭州西湖开会,时间比较仓促。假设代表乘坐最早一班即7时35分的104次快车从上海出发,中午12时40分才能抵达杭州;出了杭州站,到西湖租船开会,又要乘坐最晚一班即当天傍晚6时15分的115次夜快车返回上海,留给开会的时间就不多了,不可能“尽一日之长来结束这个会”,所以又觉得“西湖不是适当的地点”[注]中央档案馆编:《中国共产党第一次代表大会档案资料》,人民出版社,1984年,第114页。。王会悟回忆说,上海会址被侵扰后的一两天里,“李达愁眉不展”[注]《中共“一大”南湖会议》,第162页。。“我想到我家乡嘉兴的南湖,游人少,好隐蔽,就建议到南湖去包一个画舫,在湖中开会。李达去与代表们商量,大家都同意了这个意见”[注]中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编:《革命史资料》(1),文史资料出版社,1980年,第153页。。孔海珠根据沈雁冰、孔另境等有关人员的回忆写道:“‘一大’会议在兴业路开了几天,以后需要转移,想去杭州,但考虑太闹。此时李达是代表,他夫人王会悟是乌镇人,与姑妈孔德沚很熟,他们商量去南湖比较好。”[注]孔海珠:《霜重色愈浓·孔另境》,东方出版中心,2010年,第46页。从这个情形看,王会悟最初提出到嘉兴南湖开会时,沈雁冰、孔德沚夫妇也可能在场,很可能是觉得不宜到杭州西湖开会后,李达、王会悟、沈雁冰夫妇等一起商议过,然后李达再“去与代表们商量”。

相比于到杭州西湖开会,王会悟的建议有着明显的优势:一是嘉兴当时只是一座小县城,南湖比西湖僻静,游人少,又有熟人可以帮忙,比较安全。二是乘火车到嘉兴比到杭州要节省一半时间,晚班车回上海也要比杭州晚两个小时上车,也就是总共多出四个小时,可以在一天之内把会开完。因此,大家都赞同王会悟的建议,决定让王会悟提前“回去布置”——“鹤鸣夫人明日早车赴嘉兴,先雇一只大船等着”[注]周佛海:《往矣集》,第38页。,甚至还商量了安全措施,比如要买到杭州的火车票,装出到杭州游西湖的样子,代表们要假装素不相识,互相不要打招呼,中途突然在嘉兴下车,这样可以甩掉跟踪的密探[注]萧瑜回忆说,从上海出发赴嘉兴前,毛泽东向他交代了躲避秘密警察的方法。“第二天早晨七点,毛泽东和我离开住所,到火车站买三等票去杭州。大约九点钟我们的火车进了站,一块巨大的白色牌上写着‘嘉兴’两个大字。火车一停稳,我们就跳下去,混入月台上的人群中。过了一会儿,我们尽量装作若无其事的样子走出车站,步入大路。其他的代表也已走下火车,他们互相见到时,彼此都装作素不相识的样子。”可见会议组织者事先作了精心安排。参见萧瑜著,陈重等编译:《我和毛泽东的一段曲折经历》,第167—168页。。邵力子也有可能参加了协商,而且由于与嘉兴名士褚辅成等熟悉,或许他还被安排去嘉兴寻求帮助[注]邵力子曾回忆说:“中国共产党的第一次代表大会,开始是在上海召开的,会议中途转到嘉兴南湖召开,当时也接受了我的建议”,“一九二一年第一次党代表大会在嘉兴南湖开会,我因不能离开《民国日报》,未参加”。邵力子不是中共一大代表,没有参加会议很正常,为什么偏偏要点明“未参加”嘉兴南湖会议?是否暗示了会议组织者在决定到嘉兴南湖续会后,要他去嘉兴,以方便与“社会贤达”褚辅成和沈钧儒联系?中共一大开会这段时间,褚辅成、沈钧儒大部分时间都在嘉兴,嘉兴当地也有传说称,代表们在南湖开会,是褚家雇的船。参见邵黎黎:《邵力子曾是共产党员》,《周末》1986年6月28日;《“一大”前后》(二),第62页。。甚至还有资料说,在决定到嘉兴南湖游船上开会后,会议组织者安排了一位上海海员工人去南湖撑船,因为这样才能放心讨论[注]上海市图书馆的施耀忠称,他的爷爷曾经为嘉兴南湖会议撑船。他说:“我的祖母汤度郎生前经常给我们讲,我的祖父施章在中共一大开完后回来跟我祖母说:‘我去嘉兴了,去撑船了’。”经查询有关资料,施章确实是一位曾经从事党中央保卫工作的海员工人,但他为嘉兴南湖会议撑船一事只是一个孤证,尚不能作为定论。参见笔者采访施耀忠的记录(2014年10月8日)。。由此可见,“李达去与代表们商量”是一个很细致的过程,特别是对安全问题进行深入讨论和安排,应该很难三言两语地作出决定。

那么,最终作出到嘉兴南湖续会的决定是在什么时间呢?笔者认为,应该是在8月1日。因为如果是7月31日作出这个决定的话,第二天即8月1日,王会悟应该到嘉兴去了,这样她必定要经历当天的那场巨风。此外,王会悟还回忆道:“决定后,李达同志叫我当晚去上海北站了解到嘉兴车的班次”[注]《“一大”前后》(二),第56页。。从这个语境分析,并考虑到一般在晚上开会的习惯,“李达去与代表商量”,很可能已经是8月1日傍晚时分了。

此外,张国焘、周佛海、包惠僧等都曾对讨论、决定续会地点的过程有过回忆,归纳起来大致是:7月30日晚决定“暂时停会”,7月31日商议续会地点,最初决定到杭州西湖续会,但又担心安全问题,于是在王会悟等的建议下,决定到嘉兴南湖租一条船,边游湖边开会。这个过程用了两天时间,直到8月1日才作出最后决定。

综上所述,可以肯定嘉兴南湖会议不是8月1日召开的。

五、新宁轮航班考证

陈公博在《十日旅行中的春申浦》中记载:“回上海的第二日我们便附新宁轮归粤。”[注]陈公博:《十日旅行中的春申浦》,《新青年》第9卷第3号。后来,他又在《我与共产党》中补充了一个重要情况:“归来上海之后,佛海来找我,才知道最后大会已经在嘉兴的南湖船上开过,会议算至结束。大会宣言发出与否,授权仲甫决定,因为仲甫已被举为中共书记,当日所谓书记,就是党魁。我和各人草草谈了两三次,遂乘船回广东了。”[注]陈公博:《寒风集》,第213—214页。由此,新宁轮在中共一大期间进出上海港的时间就成了考证中共一大嘉兴南湖会议日期的重要线索。

1921年7月至8月的《申报》“商务”版每天都刊登有轮船进出港公告,可以清楚地查阅到相关轮船的航班信息。其中,8月1日、2日、3日连续三天都有新宁轮出港日期的预告:“汕港粤班,新宁轮,三日”。8月4日“轮船出口日期”一栏“今日午刻出口之船”中,排在第一艘的就是新宁轮。

这里有一个细节:预告新宁轮出港的日期都是8月3日,为什么4日公告中又说“今日午刻”出港呢?笔者注意到,在“轮船出口日期”标题下面有一段说明:“按本表所载烟津、港粤,各班轮出口日期,均纪开船之前一日期,以免旅客有临时不及之虞。兹再将当日午刻出口之船,列记如下,以备当日乘轮者之查考。”[注]《轮船出口日期》,《申报》1921年8月4日。原来,所有预告的船期都是提前一日的,新宁轮公告8月3日出港,实际开船日期是8月4日午刻。同样的说明还出现在此前一班新宁轮的出港公告中,可见这在当时乃是惯例。

根据《十日旅行中的春申浦》中“回上海的第二日我们便附新宁轮归粤”的记载和新宁轮8月4日午刻离开上海港的事实,可以确定陈公博是8月3日从杭州回上海的。陈公博与妻子“三十一夜遂趁车赴杭”,并商定了“一日游山,二日游水,三日回沪,四日附轮回广州”的计划。可见在去杭州之前,陈公博很可能是知道新宁轮出港日期的,甚至已经预订了船票。周佛海等可能也了解相关情况,所以能够赶在陈公博离沪回穗之前找到他。而且陈公博回忆的是和“各人”谈了两三次,说明很可能不止周佛海一个人来找过他,相关谈话也不止一次。

就现有资料而言,我们可以从中共一大宣言没有发表这一情况来进一步论证陈公博回忆的可信度。陈公博写道:“后来到最终会议,才提出一个折中方案,将来这篇宣言应否发出,授权新任的书记决定。我回广东之后,向仲甫先生痛陈利害,才决定不发,因此中共第一次大会的文献,没有宣言”[注]陈公博:《寒风集》,第207页。。其中的“最终会议”就是南湖会议。赴杭州前,陈公博只知“停会”,若非周佛海等告知,他怎么会知道会议已经在嘉兴南湖开过了?他没有参加南湖会议,怎么会知道宣言发不发出要“授权仲甫决定”?除了听陈公博“痛陈利害”,陈独秀应该是看过宣言后才能作出不发表的决定。李达回忆说:“这个宣言后来放在陈独秀的皮包中,没有下落”[注]《“一大”前后》(二),第13页。。那么,陈独秀手中的这些文件是哪里来的?很有可能是陈公博带来交给他的。前文提过,法租界巡捕侵扰中共一大会场后,陈公博回到大东旅社,把他手中的文件都烧掉了。如果他回广州之前没有与周佛海等人见面,手中又怎么会有这些文件?中共一大闭幕了,确实有必要向会议选出的中央局书记陈独秀报告会议情况和选举结果,转交会议文件和催促他尽快回上海履职的信件等[注]张国焘回忆道:“我们将大会情形及会后新中央所面临的问题函告陈独秀先生,并催促他从速来沪就职。”参见张国焘:《我的回忆》第1册,第150页。。委托8月4日回广州的中共一大代表陈公博去做这件事,显然是很方便、及时的,所以才有陈公博“和各人草草谈了两三次”的回忆。这里的“各人”应当包括李达、张国焘等人,因为他们在南湖会议上当选为中央局成员,回到上海后“立即举行中共中央的第一次会议”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第150页。。因此,陈公博的回忆应该并非无中生有。

综上所述,8月4日“午刻”新宁轮起航前,“最后大会已经在嘉兴的南湖船上开过”。也就是说,南湖会议不可能在8月4日及以后的日子里召开,而只能在8月2日或3日举行。

六、一大代表及王会悟到嘉兴后的行踪考证

嘉兴南湖会议到底是8月2日还是3日召开的?这里有一个关键点,即王会悟与代表是同一天还是分两天到嘉兴的。对此,当事人的回忆各不相同,特别是王会悟,她是具体安排中共一大会务的工作人员,其回忆历来受到重视,但她有同一天分两批、同一天同一批到嘉兴的不同说法。到底哪一种说法符合事实呢?

首先,同一天分两批到嘉兴,不符合火车时刻表。王会悟曾经回忆道:“第二天早上共[有]代表十余人分两批去嘉兴。”[注]《“一大”前后》(二),第56页。“我便作为具体安排事务的工作人员先行出发,与董必武、陈潭秋、何叔衡乘头班车去嘉兴”[注]《革命史资料》(1),第153页。。根据火车时刻表,所谓“乘头班车”就是乘坐7时35分的104次早班快车,到嘉兴是10时13分。其他代表乘坐9时整开出的106次慢车,到嘉兴已是12时20分了,南湖会议只能在下午进行,然而,没有任何回忆可以证实这一点。

关于嘉兴南湖会议开始的时间,陈潭秋的回忆是在早晨8点以后就开始了。李达回忆的会议时间是“上午十时到下午六时”。王会悟回忆道:“代表们到船上开会时已快十一点钟了,约开了一个钟头,即在船上吃午饭”。[注]《“一大”前后》(二),第288、12、56页。张国焘在回忆录中写道:“清晨,我们分别搭上沪杭线的早班车,九点多钟就到达了嘉兴的南湖。王会吾所预雇的大画艇已泊在湖边……我们的大画艇在湖中环游了一遍之后,便或行或止地任由它在幽静的湖上荡漾,我们继续在上海未完的会议”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第144页。。包惠僧的回忆是:“约在十时左右,我们都到了南湖……把船开到湖心,就开始开会。”[注]《包惠僧回忆录》,第25页。与毛泽东一起来嘉兴的萧瑜回忆说,早晨7点,他和毛泽东到火车站买了三等票去杭州,大约9点到嘉兴,下车出站后找了一家小旅馆,住下以后,毛泽东就去开会了[注]萧瑜著,陈重等编译:《我和毛泽东的一段曲折经历》,第168页。。以上这些回忆都说代表们是乘坐早班快车去嘉兴、会议是在上午开始的。

因此,根据火车时刻表,如果同一天分两批乘坐两班车到嘉兴,就无法在上午开会。王会悟的这一回忆应该是不准确的。

其次,同一批同一趟车到嘉兴,来不及完成会议准备工作。1983年,王会悟在接受曹仲彬等人访问时提出了8月2日召开南湖会议的说法,并改变了分两批到嘉兴的回忆,改成同一批同一趟车。她说:“我们是坐的早班火车去的,大家是同一批,同一趟火车去的。不过,不在一个车厢,而是分散在各个车厢。我率领着4位代表,董必武、何叔衡、陈潭秋,还有一位记不清了。李达穿着西服呢料坐二等舱,何叔衡、董必武也坐二等舱。陈公博没去,到嘉兴已是8点多钟”[注]曹仲彬:《八十年前的往事——访王会悟》,《党史纵横》2001年第7期。。

上述说法有明显不符合实际或自相矛盾的地方。第一,根据火车时刻表,104次早班快车到达嘉兴是10时13分,不是王会悟说的8点多钟就到了。第二,王会悟说李达穿着“西服呢料”,而8月初是盛夏,根据法租界的气象资料记载,上海那几天的最高气温大多在35℃左右。天气如此炎热,穿“西服呢料”显然不合情理。第三,采访中,王会悟对曹仲彬说:“会议休会两日,后开会研究怎样继续开会问题”。“休会两日”应该是7月31日、8月1日,那么“开会研究”就应该是8月2日了。8月2日还在研究续会问题,没有去嘉兴,这就自相矛盾了。第四,最关键问题在于:早班快车10时13分到嘉兴后,距离11点左右开会只有一个小时,是来不及完成会议准备工作的。

我们来看王会悟到嘉兴后的行踪,她回忆说:

到嘉兴时已八点多钟,先到城市张家弄鸳湖旅馆落脚,开了两个房间休息,洗脸吃早饭,叫旅馆账房给雇船……九点多钟离开旅馆去南湖。到南湖,部分代表如毛主席、董必武、何叔衡、陈潭秋等同志由我陪同先到烟雨楼玩了一回,也没有坐下吃茶,主要目的是为了观察下船停靠哪里比较合适。代表们到船上开会时已快十一点钟了,约开了一个钟头,即在船上吃午饭,酒菜是由船上备的。[注]《“一大”前后》(二),第56页。

那么,在一个小时内能不能完成王会悟所说的这些准备工作呢?笔者考察了当年嘉兴火车站、鸳湖旅馆、狮子汇的地理位置,根据王会悟的回忆还原了中共一大代表及王会悟等在嘉兴的行踪路线。经过测算,王会悟所走的这一段路程大约有1260米。按照步行速度1米/秒计算,单程需要21分钟;实地快步走一趟,要花20多分钟。除路途需要花费时间外,还有入住旅馆、洗脸、吃早饭、雇船、预订午饭等事宜要办理。然后再去南湖,步行也要20多分钟。抵达南湖狮子汇渡口后,又坐船到湖心岛,登烟雨楼,察看地形……在一个小时之内完成如此多的会议准备工作,应该说是不可能的。

如果是同一批同一趟车到嘉兴,雇船时也会遇到困难。中共一大开会的船是一种名叫丝网船的无锡快船,平时并不停泊在南湖,而是泊在北门外的荷花堤,要“先期雇定”,届时才能按照指定的地点接游客上船[注]陶元镛《鸳鸯湖小志》有如下记载:“游者如伴侣众多,拟作竟日游,可先期雇定丝网船(原注:即无锡快船)。此项船只常泊北门外荷花堤,客在东门可托旅馆或绍酒肆介绍,招船主来与之面洽,菜随客点,通例船菜并计自二十元至三十元,箊(烟)酒自办或并嘱代办均可。最好先与谐定价目,菜用何色,船泊何地,一一与之洽商妥善,届日乘坐早班车船至,鼓棹入湖,夏天可令择当风地点,抛锚停泊中流。船菜以虾蟹二味为最佳。”参见陶元镛:《鸳鸯湖小志》,铅印本,1935年,第40页。。王会悟在此前“同一天分两批到嘉兴”那个版本的回忆中也说,她入住鸳湖旅馆后,“叫旅馆账房给雇船,当时准备雇只大的,但他们要雇大的需提前一天预订,现在大的没有了,只有中号船,便雇了一只中号船”[注]《“一大”前后》(二),第56页。。事实上,这是王会悟提前一天到嘉兴做的准备工作,即便如此还雇不到大的丝网船,更说明如果同一天同一批到嘉兴,不太可能临时在南湖雇到开会所用的船只。此外,在事先没有雇好开会船只的情况下,十余位代表就同一批同一趟车到嘉兴,也不太合乎常理,难以想象刚刚受到法租界巡捕侵扰的中共一大组织者会作出这样冒失的决定。

还有资料说,南湖开会的船是委托孔另境提前雇好的[注]孔海珠:《霜重色愈浓·孔另境》,第45页。,那么游船的问题是有可能解决的,但前述时间不够的情况依然存在。在时间如此紧张的情况下,火车10时13分到嘉兴后,王会悟和代表们应该直接到狮子汇登船,没必要先到旅馆入住,然后绕一大圈再去南湖开会。

再次,分两批分两天到嘉兴,既符合事理,又可印证一大代表及王会悟的一些回忆。中共一大虽然规模不大,但毕竟是一个重要的、秘密的会议,有共产国际代表指导与参与,且刚刚遭受法租界巡捕侵扰,心有余悸,警惕性很高。如前所述,会议组织者先是为了安全,改变了到杭州西湖续会的决定;确定到嘉兴南湖开会后,又作了细致安排,采取了必要的安全措施。所以,提前一天到嘉兴雇好开会用的船只,是符合事理的安排,而且也有几位中共一大组织者的回忆可以印证。比如,张国焘回忆说,决定到嘉兴南湖续会后,王会悟“即根据这个决定回去布置”;次日抵达嘉兴后,王会悟提前雇好的船只已经停泊在南湖岸边了。他还特别注明:“我所能记忆的日期,可能有一天的出入。”[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第144、147页。李达回忆道:“为了开会的安全起见,我们在嘉兴布置了一个会场”[注]《“一大”前后》(二),第12页。。如果是同一天到嘉兴,何来“布置”之说?周佛海也回忆说:“我们商量决定,鹤鸣夫人明日早车赴嘉兴,先雇一只大船等着,我们第二班车去,乘船游南湖。于是连夜分头通知各人。到了第二天,三三两两的到北站上车,我也抱病前往。到了嘉兴,早有鹤鸣夫人在站等候,率我们上船。”[注]周佛海:《往矣集》,第38页。

周佛海的话有两点值得注意:一是他明确说王会悟“明日早车赴嘉兴”,而不是下午的火车,王会悟自己也回忆是乘坐早班车到嘉兴的,二者大体可以互为印证。二是这几句话像是在说“同一天分两批”,但如前所述,根据火车时刻表,果真如此安排的话,会议就无法在上午进行,“鹤鸣夫人”忙于会议准备工作,也未必有时间“在站等候”。同时,从语境上看,似乎还可以有另一种理解:前面说的“我们第二班车去”只是商量时的决定,未必真的付诸行动了;而后面讲的“到了第二天,三三两两的到了北站上车”才是实际行为。所以,“第二班车”实际上是指王会悟去嘉兴后的“第二天”的早班车。

分两天到嘉兴,这才有在嘉兴住宿的问题。按照王会悟的回忆,她和代表们同一趟车到嘉兴后,先到鸳湖旅馆开了两个房间。但是,许多代表回忆说,他们下火车时,王会悟已在车站迎接,并带领他们直接到湖边登船开会,并没有进城。会议结束后,大部分代表当天晚上就回上海了,也没有住宿。[注]张国焘:《我的回忆》第1册,第146页;《包惠僧回忆录》,第25页。而且嘉兴南湖会议在船上开了一整天,不需要开房间午休。十余位代表只开两个房间,也不符合情理。因此,如果王会悟回忆的那些情节大体存在,反映的只能是她提前一天到嘉兴做会议准备工作的情况。她和部分代表提前一天到嘉兴,才需要开两个房间住宿。

七、证据链和结论

以上六个方面形成了完整的证据链,将中共一大嘉兴南湖会议的召开日期指向1921年8月3日。

7月30日晚法租界巡捕侵扰会场后一大代表的行踪、7月31日陈公博向李达和张国焘等告假去杭州、8月1日嘉兴南湖刮巨风这三个事实,还有最终作出到嘉兴南湖续会决定的过程,以及会议结束的时间等,基本排除了8月1日之前(含8月1日)召开嘉兴南湖会议的可能。而新宁轮8月4日午刻驶离上海港的事实,以及在这之前周佛海等与陈公博见面的情况,说明嘉兴南湖会议不太可能在8月4日及以后的日子召开。这样,嘉兴南湖会议的时间只剩下8月2日和3日这两天。

沪杭甬铁路火车时刻表、丝网船需要提前雇用、从嘉兴火车站到鸳湖旅馆再到南湖狮子汇渡口的距离等事实,不会因记忆模糊而产生混乱,可以澄清回忆中的各种抵牾,说明王会悟和代表们不可能同一天同一批或同一天分两批到嘉兴。再结合代表们的回忆,特别是王会悟和代表们在嘉兴的行踪,可知他们是分两天分别乘坐早班快车到嘉兴的。这些可以大体否定8月2日召开嘉兴南湖会议的可能,同时成为8月3日开会的证据。

如此一来,中共一大转移到嘉兴南湖续会的过程就可以大致还原如下:8月1日,几位代表决定到嘉兴南湖续会,并确定由王会悟提前赴嘉兴雇船等候。8月2日一早,王会悟与几位代表(不一定是她回忆中提到的那几位)“作为具体的安排事务的工作人员先行出发”[注]《革命史资料》(1),第153页。,乘坐104次早班快车去嘉兴。到嘉兴后,入住鸳湖旅馆,预定好第二天开会的船只和午餐,并到南湖烟雨楼察看船停靠在哪里合适。同一天,张国焘等在上海通知各位代表次日一早搭车前往。正因为有提前一天到嘉兴完成了会议的准备工作,代表们乘坐8月3日104次早班快车于上午10时13分到达嘉兴时,王会悟才能从容地在车站等候。她带领代表们到离火车站不远的狮子汇,预雇的丝网船已经停泊在湖边了。代表们随即登船,划入湖中开会。嘉兴南湖会议于当日上午11点左右在游船上召开,到下午6点左右完成了中共一大的全部议程,宣告中国共产党成立。会议结束后,大多数代表乘坐当晚8时15分的115次夜快车返回上海。