初级汉语综合教材中的中国文化因素融入

——以《成功之路·进步篇1》为例

2018-10-23韩晓明

韩晓明

(北京大学 对外汉语教育学院, 北京 100083)

近年来,“汉语热”席卷全球,学习汉语的人数不断增加,而大多数学习者不仅为学习汉语,也为了解中国的文化,以加强跨文化交际的能力。其实,语言是文化的载体,二者密不可分,要想学好汉语必须了解中国文化。因此,文化教学在对外汉语教学中的地位越来越重要。对外汉语教学的初级阶段是进行文化教学的关键时期,但初级阶段的学习者所掌握的语言知识甚少,如何在初级汉语综合教材中适时适量地加入文化因素这一问题亟待解决。然而,目前学界对初级汉语综合教材中文化因素融入问题的相关研究还远远不足。虽然已有学者认识到在初级阶段进行文化教学的重要性,认识到文化内容合理编排和融入的必要性,但是这些研究大多流于经验式的陈述或理论性的阐释,缺乏系统科学的实证研究,也鲜有关于对外汉语教材中如何更好地融入文化因素的探讨,针对初级阶段的该类研究就更加匮乏。

本文以初级汉语综合教材《成功之路·进步篇1》[1]为研究对象,采取定性和定量相结合的方法,分析不同文化要素点在课文、词语扩展、语言点注释、练习四个部分中的分布数量、类型及其融入方式,寻找优点和不足,并提出文化编写的合理化建议,期望能够为目前对外汉语初级综合教材中文化内容的编写提供一定的借鉴。

一、汉语教材中文化因素的界定

学界一致认为,对外汉语教学不仅是汉语的教学,也是文化的教学,汉语的教学应该紧密结合相关的文化教学。教材是教学的主要依据,要取得好的教学效果,必须具备好的教材。要将文化教学与语言教学紧密结合,就必须在教材中合理适当地融入文化因素。

汉语教材中的文化因素就是分布在教材中体现中国文化的一些因素,包括体现文化内涵的生词、句子、课文和其他内容。然而中国文化博大精深,文化因素无处不在,物质文化和精神文化各方面密不可分又纷繁复杂,将二者完全剥离去进行研究不具有可行性。所以,本文研究的文化因素既包括物质文化因素,又涵盖精神文化因素,将对其做一全面分析和研究。

为了使研究更具科学性,必须对文化进行合理的分类以确定文化因素的类别。目前对文化的分类较多,不同的分类都带有各自的学科背景。一般把文化的结构分为四个层次:物态文化层、制度文化层、行为文化层、心态文化层。[2]3对外汉语教学中文化教学应是与语言相关的,是为了提高交际能力和跨文化交际能力的文化教学。“确定文化教学内容应该体现语言的、交际的、对外的三条原则,即与语言的学习和使用紧密相关且体现汉语文化特点的、为培养跨文化语言交际能力所必需的、针对外国学习者实际需要的那部分文化。具体说来,与对外汉语教学相关的文化教学应是三个层次,即对外汉语教学学科范围内的语言的文化因素,基本国情和文化背景知识,以及不属于本学科但为本学科所设专业(如汉语言专业、中国语言文化专业等)所需要的专门性文化知识。”[3]131

由于本文主要探讨的是初级阶段汉语教材中文化因素的融入问题,所以不涉及高级阶段的专门性文化知识的学习,研究内容主要包括语言的文化因素以及基本国情和文化背景知识两个方面。为了方便讨论,又将其细化为人际交往、日常生活、社会人文、价值观念和象征文化五个角度。

二、《成功之路·进步篇1》中的文化因素融入分析

《成功之路·进步篇1》是“结构—功能—文化”相结合的综合课教材,是语言资源,更是文化媒介。该教材自始至终贯穿着一条“文化现象→文化内涵→文化理解”的完整“文化链”。[1]《成功之路·进步篇1》使用简单有限的语言材料,尽可能多地展现文化点,使学习者在学习汉语的同时,自然地感受和了解中国文化。

(一)《成功之路·进步篇1》中文化因素的分布及数量

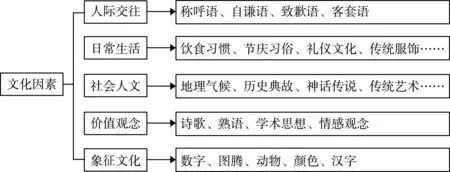

根据初级阶段教材的特点,本文主要从语言中的文化要素以及基本国情和文化背景知识两个方面入手,将文化因素细分为人际交往、日常生活、社会人文、价值观念、象征文化五个角度,并在此基础上,又细化为具体文化因素(见图1),分别进行考察与分析。

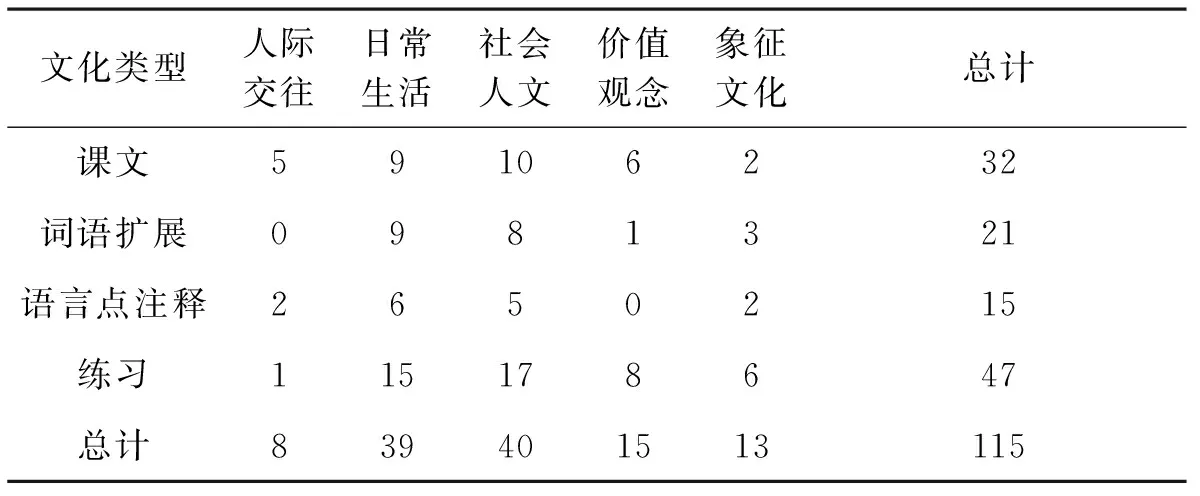

《成功之路·进步篇1》共12课,下面将对第1册教材内容中的具体文化要素点进行数据统计,见表1。

图1 文化因素分类

文化类型人际交往日常生活社会人文价值观念象征文化总计课文59106232词语扩展0981321语言点注释2650215练习115178647总计839401513115

从表1可知,这五种文化因素在该教材中的融入是极不平衡的。该教材中共包括文化要素点115个,其中人际交往方面8个,日常生活方面39个,社会人文方面40个,价值观念和象征文化方面分别为15个和13个。可见,该教材中日常生活和社会人文方面的文化因素较多,占比高达68.7%,而价值观念和象征文化方面的文化因素较少,人际交往方面的最少。这样的安排与适用对象所处的特定学习阶段是分不开的,《成功之路·进步篇1》的适用对象处于由初级向中级过渡的学习阶段,人际交往的内容在之前已有大量涉及,而价值观念和象征观念属于深层次的文化内涵,尚且处于了解和接受的程度,内容不宜过多。

从横向来看,我们发现这五种文化因素在课文(包括生词)、词语扩展、语言点注释、练习四个部分的融入也是存在差异的。其中,课文部分和练习部分融入的文化因素较多,词语扩展和语言点注释部分的文化要素明显不足。

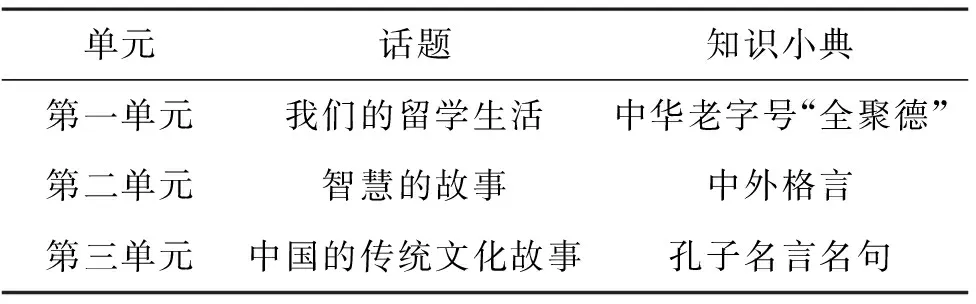

除此之外,该教材在每个单元后面均有一个知识小典的环节(见表2),将中外文化知识展现给学生,这些知识贴近单元话题,作为课外知识的延伸和补充,极具趣味性,可以极大地引起学生的学习兴趣。

以上是从宏观上对教材中的文化因素进行量化统计及分析,要真正了解此教材中文化因素的融入问题,还需要进一步从微观的角度对教材中的文化融入方式进行研究。

表2 《成功之路·进步篇1》中的知识小典

(二)《成功之路·进步篇1》中文化因素的融入方式

1.通过课文融入文化因素

汉语教材中课文的编写往往融入了生词和语言点,以对话或者语篇的方式呈现,方式多样,内容丰富且贴近生活。《成功之路·进步篇1》的课文大多是叙述性的,且以语篇的形式来呈现,文化因素的融入方式也十分多样,主要有两种:(1)在课文内容中添加相关的文化类词语或语句;(2)直接介绍历史典故、文化传说等有关文化因素。

第一种方式将文化因素自然地隐含其中,属于间接性展示,教师往往不需要详细讲解,只提点一下即可,这些文化因素可以在日常交际中自然习得,不用过分强调其文化内涵,例如在第7课《镇静是一种智慧》一文中,作者写道:

从前,有一个商人,在他六十岁的时候,他不想继续经营他的店铺了。他把所有的财产换成了金子,还找人特制了一把雨伞,把金子全都藏进了伞把儿里,然后,他背上行李,带上雨伞,准备回老家养老。

在中国,一个人如果在外漂泊多年,到老年时,总会渴望还乡,这体现着中国文化中“落叶归根”的传统思想。但是课文并没有对这一文化点做直接介绍,教师在讲解过程中,也无须特别指出。如果有学生提出疑问,老师进行简单讲解即可,学生进行理解,并形成最终的文化积累。这样的融入方式除了以上的体现方式,多以会话体的形式出现在汉语学习的初级阶段。

第二种方式以讲解文化知识为主,讲述的内容就是文化因素,需要理解其中的文化内涵,学会并且运用这些文化内涵。例如第2课《马丁看中医》的课文主要讲解的就是中国的传统医术——中医,整篇文章以马丁去看中医并最终治好头痛的故事情节来展开,其中穿插了中医的简单治疗过程,出现了“号脉”“中药”“药房”等专业词汇。这样的文化因素融入方式十分自然,以贴近实际生活的看病过程来融入中医的内容,而不是不加改写、直接将晦涩难懂的中医内容搬到教材中来,这样的方式更易于学习者去理解,并通过马丁的亲身经历来感知整个过程,让学习者也有了生病看中医的冲动,对于学习者了解中国文化十分有效,极具趣味性和真实性。

2.通过词语扩展融入文化因素

通过词汇融入文化因素较其他方式更为直接,所以编写者在编写教材时多会有意地选取一些能够体现中国文化特征的词语,如“饺子”“长城”“春节”等。在《成功之路·进步篇1》中,生词主要从课文中选取,与课文所体现的文化因素保持一致,在此不再赘述。而词语扩展部分的文化因素,主要以短语或者句子的形式融入教材中,教材在扩展词语时,把一些相关的文化词语用到例词和例句中,既贴近自然又易于操练和记忆。但是值得一提的是,这些例词和例句大多也来自课文,延伸和复现的其他文化词语较少。例如第9课《凤凰的传说》的词语扩展部分,在讲到“传说”一词时,提到了短语“凤凰的传说”,句子“传说凤凰是一只神鸟”,这都来自课文内容。而在讲解“当作”一词时,提到了称呼语“师傅”,句子“熊猫被当作象征两国友谊的礼物送给了他们国家”,其中“师傅”和“熊猫”的象征文化就是在此部分延伸的新文化因素,但这样的文化因素融入方式较少。

由于词语扩展部分本身的属性,进行大量文化因素的融入不切合实际,会给教师的教学和学生的学习造成更大的负担,因此以短语和句子的形式出现,还是有一定可行性的。融入文化于无形之中,让学习者慢慢了解和体会,这比全部灌输式的讲解更有效,更有针对性。但目前该教材中词语扩展部分的文化因素仅有21个,在全部文化因素中只占18.26%,数量严重不足,如何更好地在词语扩展中融入文化因素还值得探讨和研究。

语言点注释就是对每课的语言点进行讲解,配有中英文注释。此部分的文化因素一般数量较少,这是由其本身的性质决定的,语言点注释部分主要是为了进行语法的讲解和操练,以进行交际,对文化的关注不足。

在《成功之路·进步篇1》中,语言点注释部分融入的文化因素共15个,占13.04%,数量极少。这15个也主要以例句的方式呈现,在句子中增加相关文化词汇。例如第1课《安妮的日记》中有这样的句子“今天我们只能去一个地方,要么去长城,要么去故宫”,还有这样的对话“A:晚饭咱们吃什么?B:要么吃火锅,要么吃炒菜”,由此可知,这是在讲解语言点“要么……要么……”,其中“长城”“故宫”“火锅”“炒菜”四个词虽不是来自课文内容,却能很好地融入例句中,这四个词本身体现的就是中国的旅游文化和饮食文化,例句虽未给出注释,但能使学习者很好地接触到这些方面的中国文化,可以慢慢地培养学生的兴趣。

4.通过练习融入文化因素

练习是教材的重要组成部分,良好的练习对教学可以起到事半功倍的效果。“为实现培养交际能力的目标,练习应当成为语言教材的主体,而不是每课后面附带的尾巴。”[4]233可见,练习题的设计和编写在各类型教材中起着十分重要的作用,如何在练习中更好地融入文化因素对于教学也至关重要。

一般说来,练习在教材中所占的比重极大,每课后都配有相关练习,题型多变,而且练习属于课堂的延伸部分,比较容易融入文化因素。《成功之路·进步篇1》中的练习部分主要分为词语练习、语法练习、综合练习和表达训练四部分,题目数量较多,类型多样。练习部分中的文化因素最多,所占比例最大。这些文化因素不仅仅局限于本课内容,同时有延伸和扩展,比如第9课的词语练习部分有这样一道题,要求用所给词语完成下列句子和对话:

________________,一个名字叫愚公(Yú Gōng)的老人家门前有三座大山。(传说)

这道题给出了有关“愚公移山”的一个句子,且“愚公”一词注有拼音,可见属于新的知识,之前从未学过。由于本课所学内容与传说有关,所以编者在编写练习题时有意引入“愚公移山”的传说,以增加学习者对中国传说的了解和理解。这样以练习的方式传递给学习者,既不会造成负担,学习者也可以通过询问或者查资料的方式进行了解,是融入文化因素很有效的方式。

生活总要有所期待,芸芸众生,你我都是平凡而卑微的一员,但我们都没有停止对生活的期待。“定个小目标,先赚一个亿”,这样的话对普通人只是用来当笑话说的,但我们每个人都有属于自己的美好期许。梦想总是要有的,万一实现了呢,很多当初看似遥远的梦想,真的能变成现实。

同时,在本课综合练习部分的短文阅读题中,编者给出了一段有关牡丹的传说,这是以阅读材料的方式直接融入文化因素,使学习者在练习时,既提高了自己的阅读水平,又了解了中国文化,可谓一举两得。

由此可见,练习是融入文化因素的重要方式,练习题型多样,以词语、句子和语篇的形式进行文化因素的呈现都是值得选择的方式。但是,如何在练习中更有效地融入文化、更合理地进行文化点的搭配还有待进一步探索。

通过对《成功之路·进步篇1》中的文化因素进行定量统计和分析,我们发现文化因素在课文、词语扩展、语言点注释和练习这四部分的呈现是极不平衡的。该教材中文化因素的融入方式既有自己的优点,也存在一定的不足。

(三)《成功之路·进步篇1》文化融入的优点和不足

1.文化因素融入的优点

该教材是对外汉语教学初级阶段比较有代表性的教材,教材各部分编写合理,适用人数较多。通过以上对其文化因素融入的分析,我们发现其具有很多优点。

(1)融入的文化因素数量众多且内容丰富

从总量上来看,该册教材共包含文化因素115个,在课文、词语扩展、语言点注释和练习四部分融入的文化因素都较多,即使在融入文化因素难度较大的词语扩展部分和语言点注释部分,该教材也做了很好的尝试。另外,该教材融入的文化因素内容也比较丰富,在人际交往、日常生活、社会人文、价值观念和象征文化等五个方面均有涉及,并且每个方面还有很多具体的文化因素,让学习者在学习汉语知识的同时了解到中国文化的内容,减轻了跨文化交际所带来的障碍,也使学习更有真实性和趣味性。

(2)文化因素融入方式多样

该教材的文化因素融入方式多样,主要包括通过课文、生词、语言点、课后练习等方式,并结合知识小典的板块进行融入。不同的内容以各自不同的方式融入教材中,虽各部分有很多相同的文化因素,但正是这种循环复现,加深了学习者对中国文化的理解,使其能够更有针对性地抓住重点,把握精髓。例如在课文中出现的文化点,在词语扩展和课后练习中不断复现,有利于学习者掌握和记忆。在各部分不断变换方式进行文化因素融入,可以激发学习者的兴趣;在每个部分合理加入文化因素的扩展,给学有余力的学习者提供了更多了解中国文化的空间,也适合初级阶段各种水平的学习者。

(3)融入的文化因素贴近实际

教材所选文化方面的内容多与学习者的现实生活息息相关,如饮食、旅行、运动等,这样的文化切入点贴近学习者的真实生活,使他们在无形之中就能学到很多文化知识,而且可以直接应用到日常实际生活中来,例如有关餐桌礼仪的文化,在以后用餐时就可以活学活用。学习者通过这样的文化因素的学习,既可以减少或者避免在异国他乡的“文化休克”现象,又可以增强跨文化交际的能力。

“对目的语文化知识掌握得越多,越有利于他们语言交际能力的发展。”[2]因此,在教材中融入贴近实际生活的文化因素,对于学习者的语言学习和社会交际都至关重要。

2.文化因素融入的不足

作为初级阶段的对外汉语教材,《成功之路·进步篇1》极具代表性,其文化因素的融入具有诸多优点,但同时也应看到其存在的不足。

(1)文化因素在各部分分布极不平衡

该册教材中融入的文化因素较多,但在各个部分的分布极不平衡,尤其是在词语扩展和语言点注释这两部分的分布严重不足,两部分融入的文化因素之和(分别为21个和15个)远远不及练习部分(47个)。虽然我们明白这是由两部分的性质决定的,但是在教学实践中逐步发现有效的文化融入方式还是极有可能的,还需要继续努力探索。

(2)文化因素的方式还有待增加

该册教材中的课文、词语扩展、语言点注释和练习部分均有文化因素的融入,但融入方式还是稍显单一,只有文字性的融入,缺乏非文字性的展现方式。同时,很多文化因素的融入只是以单个词语或者句子的方式呈现,例如“愚公移山”的传说,只是在练习中简单提到,尚未指明该成语适合的使用语境,学习者很难留下印象,更难以深刻地理解其中的文化内涵。

(3)文化因素不成系统

该册教材共有3个单元,12课,每单元1个主题,各个单元主题之间毫无关联,似乎只是在选好课文的基础上,加了一个勉强接受的主题,而且各课之间相对独立。以第二单元为例,分别为《曹冲称象》《左手握右手》《镇静是一种智慧》《香蕉和香蕉皮》,其内容无关联,所以文化因素的复现就极其困难。此外,文化因素的安排也缺乏系统性,只是服务于汉语知识的讲解,没有专门的文化大纲的指导,其出现顺序、内容的相关性等编排不太合理,还有待改进。

通过以上对《成功之路·进步篇1》中融入的文化因素的数量和分布、融入方式及其优缺点进行分析,我们发现该册教材可以为目前初级汉语综合教材中文化因素的融入提供很多有益的借鉴和参考。

三、对初级汉语综合教材中文化因素融入方式的思考与建议

“掌握汉语的文化因素,熟悉基本的中国国情和文化背景知识,提高文化素养”就必然要求学习者对中国文化有所了解,而教材是课堂教学的基础和主要依据,在教材中合理融入文化因素显得十分重要。《成功之路·进步篇1》是目前使用人数较多的初级汉语综合教材,对其进行分析,有助于我们对初级汉语综合教材中文化因素的编写进行思考与总结,并有针对性地提出几点建议,以期为今后教材中文化内容的编写工作提供一些参考和借鉴。

(一)增加部分文化因素的数量

一部教材往往包括多个部分,初级汉语综合教材也不例外,在各部分适时合理地加入文化内容十分重要,但是由于少数部分的特性,在教材编写过程中,往往忽视了这些部分文化因素的融入,造成了数量不足。在教材编写过程中,应该尝试增加这些部分的内容,如在词语扩展部分、语言点注释部分中,可用例词、例句的方式融入文化因素,既不断复现学过的文化知识,也可适当增加新的文化知识,但数量不宜过多,不能喧宾夺主,可用注释的方式简单给出其中的文化内涵或者使用语境,这样使学习者更易理解,更易应用到实际的交际中去。在学习的初级阶段不断渗透文化知识,可有效避免交际中产生的矛盾,减少交际困难。

(二)丰富文化因素的融入方式

在教材的编写中增加文化融入的方式,应该将文字性与非文字性的呈现方式结合起来。比如可对各个部分出现的文化因素进行注释、解释及说明,并为其提供详细的背景知识介绍,这种方式比在词汇和课文融入更易于学习者理解。也可以通过图片等较为直观的方式展现文化项目,例如节庆习俗、饮食、旅游等方面的文化因素,使初次接触该类文化因素的外国学习者在不经意间将有关文化项目联系起来,可以一次性吸收两个或多个文化背景知识。除此之外,也可以在每课或每个单元之后开设一个介绍文化的小板块,内容不宜过多,可以涉及中国的政治经济制度、社会生活、风俗习惯等方面,考虑到学习者的汉语水平,可以在后面配有拼音和英文注解,帮助学习者更好地认识和了解中国,激发其进一步学习汉语的兴趣。

(三)注重文化编排的整体性和系统性

文化就像一个大染缸,种类众多,内容繁杂。教材中文化内容的编写倘若没有整体意识,文化教学的重点就难以明了,学习者也会感到困惑不解,无从下手。初级阶段的中国文化因素多涉及学习者日常生活及社会人文方面,但在文化知识的编排过程中应参考相关的文化大纲或者编写原则,初级阶段的教材虽不能以文化为主导,但在编排语言点的过程中,也应考虑到文化编排的整体性和系统性,先把握中国文化的整体性特征,在此基础上再选择细节性的文化因素就容易多了。

(四)文化因素的选取要有代表性、针对性和时代性

中国文化内容浩如烟海,初级阶段的学习者掌握的词汇和语法有限。在初级阶段汉语教材的编写过程中,应该注意选取具有代表性的中国艺术、习俗、饮食等方面易于初学者理解和掌握的内容。当然,也要兼顾知识性和趣味性,以保持学习者的学习兴趣和信心。

另外,教材的编写也应关注学习者的文化背景和学习需求。来自不同文化圈的学习者,比如来自汉文化圈及西方文化圈的学习者,学习需求不同,对于中国文化的认知程度不同,教材的编写就应有所侧重,注意考虑使用者的具体情况有针对性地进行编写。

同时,教材的编写也应注重时代性,要与时俱进。文化内容的编写既要符合当代的需要,也应具有前瞻性,已废除的文化陋习(例如古时女子缠足)、半仙算命等封建迷信行为不必出现在教材中,可稍微提及或是稍作解释,无须掌握。文化的编排除了传统文化以外,还可尝试穿插一些流行文化因素,比如可适当在教材中加入网络文化词汇(如“大咖”“网红”),这样的安排更能引起学习者的学习兴趣,更贴近现有真实的交际活动,也有助于学习者更好地融入目的语生活。

除此之外,教材在编写过程中,尤其是文化因素的选取方面,也应该多倾听学习者的心声,可用访谈或者调查问卷的方式了解现阶段学习者最感兴趣的文化因素,对目前教材的使用状况和满意度也应做好跟踪调查,适时地了解目前教材的状况,丰富文化因素的呈现方式,为教材的编写提供借鉴。

四、结语

初级阶段作为对外汉语教学的入门阶段,语言简单,学生水平较低,不太具备介绍文化的条件,是否应在此阶段进行文化教学尚有一定争议。但我们认为初级阶段也是接触中国文化最好的阶段,从一开始就渗透文化内容,对语言的教学无疑是有帮助的。“从教学的观点看,我们承认文化的介绍与语言水平有其依存的关系,但我们同时也认为二者是可以一致的。关键在于要使文化的介绍与语言的教学阶段相适应。正如我们不能脱离教学阶段去选择语言项目(语音、语法、词汇)一样,我们也不应脱离教学阶段去选择文化项目。这样做,无疑加大了教学,特别是教材编写的难度。但只要我们充分考虑不同教学阶段的特点,精心选择语言项目和文化项目,并加以适当处理,二者是可以协调起来的。”[5]这给了我们很大的启发和思考,初级阶段的教材也应重视文化因素的编排,要精心选择语言项目和文化项目,不能脱离“初级”这一教学阶段去选择文化项目,更不能因有困难就放弃文化的安排。教师在教学过程中也应对使用的教材多做考察和分析,了解所用教材文化因素融入方式的优点和不足,进而找到合适有效的教学方法,为教学服务。

本文虽对《成功之路·进步篇1》进行了较为详尽的统计分析,但样本较少,不能涵盖所有初级阶段对外汉语教材中文化因素融入方式的特点,也由于文化内容纷繁复杂等因素的影响,分析还不够完善,但仍期望能为初级汉语综合教材的编写提供一定的参考和借鉴。

注释:

①统计时相关文化点视为同一个文化点,例如讲到春节时,提到了拜年和吃团圆饭,我们把这些相关的信息视为节庆习俗方面的一个文化点。在文化知识出现较少的词语扩展和语言点注释部分,多以相关文化词语、短语或者句子来计量,每部分相同文化点不做重复统计,但相关文化点出现在不同部分视为文化点的复现,进行重复统计。