配网故障定位方法研究

2018-10-23全业生徐钟祝赵海龙

全业生 , 徐钟祝 , 余 阳 , 赵海龙

(1.海南电网有限责任公司电力科学研究院, 海南 海口 570311;2.海南省电网理化分析重点实验室, 海南 海口 570311)

引言

我国配网系统中性点大多是非有效接地运行方式,当发生单相接地故障时,线路并不立即跳闸,而是在故障状态下持续运行1~2 h,这种运行方式使得供电可靠性得到了极大的提高。然而由于故障接地电流很小,引起的相关特征量变化极不明显,给故障点的检测与定位带来很大的困难。

目前国内外对电力系统故障定位研究多集中在110 kV及以上电压等级高压输电线路上,并取得了较多有效可靠的成果与技术,而较少关注配网故障定位领域。由于110 kV及以上电压等级网络均采用中性点有效接地运行方式,当故障发生后,故障点电流很大,容易检测与识别,使得故障检测与定位技术效率较高,可靠性也得到了保证。然而配网为中性点非有效接地运行方式,当单相接地故障发生后,故障特征不明显,故障信号容易淹没在其他信号中,目前暂未有很好的解决手段。本文对当前配网几种定位技术方法进行了分析和总结,主要包括阻抗测距法、基于FTU故障定位法、行波定位法以及“S”注入法等,归纳了各方法的原理,并对比分析了四者的优缺点。

1 阻抗测距法

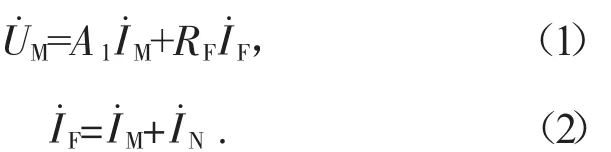

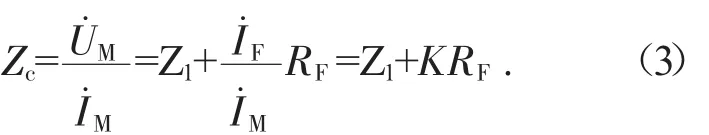

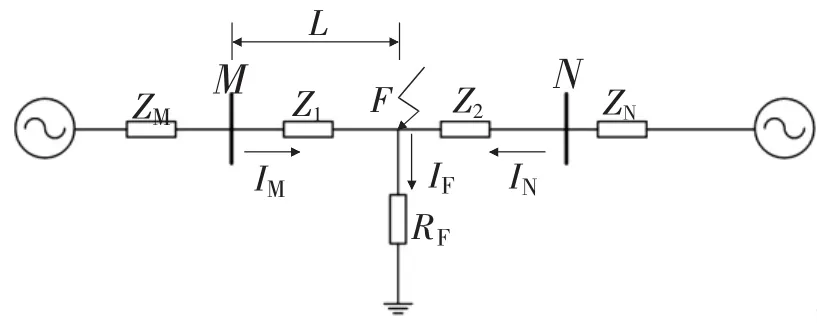

阻抗测距法原理如下:当故障发生后,提取各支路稳态电压及稳态电流大小,并结合线路参数,对监测量进行分析与计算,最后得到故障点距离。一种两端供电系统结构示意图如图1所示。图1中,母线上F点发生了单相接地故障,故障点与母线距离为L,故障点过渡阻抗为Rf,此时电压电流关系满足:

在M点进行测量时,测量阻抗为:

图1 阻抗法定位原理

阻抗法受电网运行方式、过渡电阻大小、线路参数的影响,定位结果存在较大的不确定性。此外,我国配网系统基本上都是中性点非有效接地系统,单相接地故障时故障特征不明显,阻抗测距法基本无法适用。

2 基于FTU的故障定位方法

随着智能配电系统自动化技术的不断发展以及智能配电网新技术的运用,使得配网自动化水平得到了极大的提高与发展,而馈线终端装置也逐渐得到了广泛的应用。利用监测到的故障特征量,实现了配网故障精确定位、故障隔离以及非故障线路供电的快速恢复功能。馈线自动化首先通过各FTU测量信息来判断故障点所需分段区间,极大地缩短了故障排查范围,然后再通过人工巡检找到故障点。FTU区段定位技术采用的方法主要有零序电流法、相关法、中电阻法、5次谐波法、矩阵法以及人工智能法[1-2]。

1)零序电流法。配网系统发生故障后,故障区间两端的零序电流幅值相差较大,利用该特征,零序电流法通过比较相邻FTU测量的零序电流大小来确定故障位置。该方法缺点是不适合中性点经消弧线圈接地的配网系统。

2)相关系数法。配网单相接地故障后,对于非故障区段来说,FTU检测的零序电流变化趋势相同,波形相关系数较大,而故障区段两侧的零序电流差异较大,波形基本无相关性。该方法通过比对各FTU检测的两两波形之间相关系数来识别故障区段。

3)中电阻法。配网系统发生单相接地故障后,中电阻法通过在中性点位置接入一特定电阻,改变了中性点的运行发生,产生了一显著的故障工频特征电流,此时,故障电流发生明显突变并容易被检测到,从而实现故障点的定位。该方法适用于配网小电流接地系统网络,但故障后改变了中性点运行方式,容易增加系统运行隐患,且对人员安全造成较大威胁。

4)5次谐波法。对于中性点经消弧线圈接地系统,5次谐波法通过判断相邻FTU零序电流中5次谐波分量是否超过一定阈值来判断故障所属区段。由于5次谐波较弱,幅值很低,给实际测量带来较大的困难,因此实际工程应用中限制较多。

5)矩阵法。矩阵法通过配网结构计算出网络描述矩阵,利用故障时刻FTU上传的电流信息计算故障信息矩阵,结合网络描述矩阵及故障信息矩阵计算出故障判断矩阵,进一步的判断故障所属区段。文献[3]利用开关装置以及馈线区域之间的连接关系,构建了一种网络描述矩阵模型,根据矩阵法计算了故障区间判断矩阵,实现了故障区域的快速识别。该方法能够识别出配网末梢发生的故障,并且在多故障、多电源存在时的复杂系统里有较好的适用性。然而存在着矩阵容错性不高,严重依赖于FTU上传信息的完整性与精确性,一旦FTU信息出现畸变或不完整,则无法定位。

6)人工智能法。在处理配网故障定位问题时,人工智能法首先构造出目标函数,将故障查找转变为函数求解最优解过程。目前配网区段定位智能算法有遗传算法、粗糙集、蚁群算法等。人工智能法容错性较高,但无法消除算法收敛于局部最优的缺点,并且计算量很大,定位检测过程耗时较长。有文献将辐射状配网划分为若干区域,通过改进算法对各独立区段分别定位,最后结合全局寻优,减少了计算量并提高了求解速度。目前人工智能法存在模型构建困难,效率不高的缺陷,短时难以大范围应用。

3 行波定位法

根据行波定位理论实现故障点的精确定位,即为行波定位法。目前配网行波定位法主要有A型、B型、C型三种行波定位方法[4]。

1)A型行波定位方法利用单端设备采集的单个行波,通过单端行波定位技术实现定位,该方法无需对端设备同步采集,单个行波即可实现精确定位。当线路发生故障时,故障点的波阻抗不连续特性使得行波经过故障点时会产生显著的折反射效应,根据行波主波折反射来回时间来确定故障点精确位置。

2)B型行波定位即双端行波定位,需要故障点两端同步采集故障行波,通过计算故障行波到达两端设备时间差来计算故障点位置,该方法利用故障时刻产生的行波脉冲,不受行波折反射影响,定位精度较高。

3)C型行波定位法与A型原理一致,差异在于C型行波定位需要在故障结束后人为向线路注入脉冲信号,然后检测这一信号在故障线路中的折反射过程,通过单端行波定位实现故障点检测。

A、B型两种定位技术均是在线定位技术。A型定位装置简单,然而实际故障过程中行波折反射复杂,反射波衰减较大,有时难以识别反射波使得故障定位失效。B型行波定位仅利用故障时刻故障点产生的行波,幅值较大,易于检测和识别,但故障点两端均需布置检测设备,且需要高精度GPS定位系统实现同步采集,投资相对较大。由于故障的随机性,故障特征量影响因素众多,当故障形成于电压峰值附近时,产生的暂态信号幅值最强,而当故障发生在电压过零附近时,故障暂态信号不明显,难以检测,此时A、B型两种行波技术都难以定位。C型行波是一种离线方式的定位技术,该方法不受故障时信号强弱影响,可进行多次重复的检测,提高了故障定位可靠性。当检测中因较大干扰导致检测失效时,可通过装置重发行波信号进行二次检测,由此提高了抗干扰能力。此外,该方法无需各支路安装高频检测设备,节约了投资。对于高阻接地故障或闪络性接地故障时,接地点行波反射特性不明显甚至无反射发生,此时需要产生更高电压的脉冲信号点来击穿故障点绝缘,并产生显著的反射脉冲,这对于信号发生装置提出了较高的要求。

4 “S”注入法

当配网系统发生了单相接地故障后,“S注入法”在母线PT上通过信号注入装置向配网网络注入一种异频信号,然后注入信号通过故障点入地,并形成回路,进一步沿线检测各线路的异频信号,当异频信号存在时,认为被检测支路上存在故障,以此确定故障所属大致范围。最后,在被锁定的区间内利用手持仪器进一步针对性的检测,根据异频信号的分布确定故障点位置。该方法在实践工程应用中能起到一定效果,可用于中性点非有效接地系统,对线路上是否安装有零序电流互感器没有要求,然而该方法需要配置信号注入设备,且使用效果受PT容量影响,此外,对于弧光接地故障或间歇性故障,该方法难以起到效果[5]。

“S”注入法具有无需新增投入一次设备的优点,此外,信号注入设备与配网系统之间通过PT耦合,与配网系统无直接电的连接,无绝缘问题,且不受接地点过渡电阻大小的影响,因此该方法在实际工程中仍有经常运用。

5 结语

目前配网各种不同定位方法特点不同,都有自己的优点与不足,适用范围也不同,实际工程中应综合考虑配网及故障特点然后选择合适的技术手段。