区域创新生态系统对区域创新绩效的影响机制研究

2018-10-23,

,

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

1 引言

如何有效提升区域创新绩效并增强地区创新能力是当前各地区参与国际竞争迫切需要解决的问题。国内外理论分析中均默认了创新生态系统在区域创新发展中的正面作用[1,2],其理论研究亦成为创新管理领域的热点。但是从其未来发展来看,不仅需要实证证明创新生态系统对区域创新绩效的影响,更需要揭示其提升区域创新绩效的具体路径与机理,以促进创新生态理论的深化及其与区域创新理论的有效对接。另外,区域创新发展实践亦迫切需要明确区域创新生态系统建设的优化方向,即如何通过建设创新生态系统来提升区域创新能力。因此,研究区域创新生态系统对创新绩效的影响机制不仅有助于从理论上打开这个“黑箱”,更能对区域创新建设实践提供指导,具有重要的理论及现实意义。

借助生态学思想揭示区域创新活动及过程,区域创新生态系统被视为“一定空间范围内技术创新复合主体与技术创新复合环境之间相互作用、相互依存而形成的动态复杂系统”[3],并形成了创新主体与创新环境为组分的基础要素“二分法”。部分学者基于研究需要将其进一步细化,形成了创新主体、创新资源、创新环境为组分的创新生态系统基础要素群,并得到了学界的广泛支持[4]。在实证分析中,创新环境、企业、高校、科研机构、人力资源、R&D投入等被证实对区域创新能力具有促进作用[5,6]。随着理论研究的深入,部分学者开始从互动、共生视角关注创新生态系统内协同共赢和适应性协调的动态作用机制和过程[7]。Adner[2]认为,生态系统这个模糊的比喻引起人们对组织间相互依赖性的思考,并提供了一种思考协同演进、协同价值创造的全新思维方式。黄鲁成[3]指出,系统运行和演化的基本动力来源于系统中群落之间及群落与环境间的相互作用过程,创新主体间的协同共生机制以及主体与环境间的适应性协调机制是诸要素最终转化为区域创新绩效的重要过程。此外,系统的耗散性、开放性等特性决定了其与外界亦存在着相互作用关系,而系统开放性被用于测度外界与系统的相互作用关系,且被证实对系统运行过程以及创新绩效具有正面影响[8]。

通过更多文献回顾发现,现有研究仍存在不足:(1)区域创新生态系统与区域创新绩效间关系的完整研究框架尚未建立,其作用机理缺乏更深入的剖析;(2)区域创新生态系统的作用机制与创新绩效间关系,尚未在实证方面得到证实;(3)系统开放性在区域创新生态系统与创新绩效间关系的具体作用形式有待进一步探讨。从生态学视角审视创新过程,区域创新活动是由各类创新主体以资源为基础相互作用、协同共生,并受环境影响且与环境适应协调,最终产生创新成果的复杂非线性过程。而系统开放性为系统与外界的相互作用带来了可能,并使这种作用关系更大程度上促进创新绩效的产生。因此,基于以上研究不足,本研究按照“要素→过程→结果”这一主线,构建了区域创新生态系统基础要素、作用机制、系统开放性与创新绩效关系的完整研究框架,通过对387份有效问卷的回归分析,实证分析区域创新生态系统基础要素、作用机制与创新绩效间的关系,并进一步分析系统开放性的调节作用,揭示区域创新生态系统驱动创新绩效的路径机理,以期在理论上丰富和完善创新生态研究,在实践上为我国创新转型、生态系统建设以及区域创新发展提供指导。

2 研究理论与假设

2.1 区域创新生态系统基础要素与创新绩效

关于区域创新生态系统基础要素构成,“二分法”是将其划分为代表“生命体”的创新主体和“非生命体”的创新环境两类,此时的创新环境采用了广义的概念,包含创新主体外的所有要素(也包括创新资源)。但是,这种划分方式难以全面、详细反映创新资源在创新活动中的具体作用方式,事实上创新资源和狭义创新环境在区域创新绩效获取中的作用方式和作用效果均存在明显差异。因此,结合实证分析需要,本文采用主流“三分法”,将创新生态系统基础要素划分为:创新主体、创新资源和创新环境。其中创新主体仅指生态系统中参与创新活动的“生命体”组织;创新资源是指创新生态系统中所拥有的财力资源、物力资源和人力资源,具体分别为资金投入量、物力资源拥有量和人力资源拥有量;而创新环境采用了狭义的概念,主要指政府政策环境、市场环境、文化环境等,与创新资源具有明显的区别。三者间呈现无交叉的互补状态,共同构成了创新生态系统的基础要素群。因此,本文从创新主体、创新资源和创新环境三个维度分析基础要素与创新绩效间关系。

创新主体是由创新生态系统中推动并支持创新的个体及种群构成,对区域创新活动具有重要作用。Adner[2]在创新生态系统研究中强调了不同组织存在的必要性以及对协作创新的推动作用。倪鹏飞等[9]的实证研究结果表明,城市创新系统中创新主体对科技创新能力产生直接正向作用。高月姣和吴和成[10]构建面板模型分析了创新主体及其创新主体间交互作用对区域创新能力的正向促进作用。本研究认为,区域创新生态系统中创新主体对区域创新绩效的影响主要来源于两方面:一是创新主体本身拥有的创新能力,对自身创新活动的支持并取得创新绩效,这成为区域创新绩效的重要组成部分;二是创新主体数量和多样性满足了不同功能创新主体间的合作并从事创新活动的需要,能显著提升区域创新生态系统的创新速率和成功率。因此,本研究提出如下假设:

H1创新主体对创新绩效具有正向促进作用。

创新资源主要是指区域创新生态系统内用于支持创新活动的各种被投入的资源,包括人才、技术知识、资金等。资源基础观认为,资源是组织持续竞争优势的来源,也是一个地区开展创新活动、取得创新绩效的关键因素[11]。Parent和LeSage[6]指出,人力资源、公共及私人创新投资是区域创新能力重要影响因素。Tödtling[12]通过案例分析发现,创新资源是区域创新能力的决定因素。国内外学者对创新生态系统的研究亦表明:创新资源是创新生态系统的关键组成部分,是系统健康、可持续发展的重要表现,系统内异质性资源的协调与整合是完成创新活动并实现创新价值增值的重要途径[1,2]。因此,本研究提出如下假设:

H2创新资源对创新绩效具有正向促进作用。

创新具有社会和地域上的根植性,创新活动皆融入在一定创新环境中,良好的创新环境是区域创新活动的“润滑剂”和“催化剂”。Fritsch和Slavtchev[13]的研究表明,创新环境与创新产出间存在一定诱导关系,不匹配的创新环境会阻碍创新投入的转化效率。Foddi和Usai[14]在对欧洲区域创新系统研究中发现,环境因素对于系统创新能力具有正向促进作用。在创新生态系统研究中,Saxenian[15]认为适宜的创新环境鼓励创新和探索精神,容忍失败,硅谷的创新奇迹在很大程度上应归结于其良好的创新文化环境。此外,适宜的创新环境能够引导创新方向,通过创新价值观以及消费者的购买意愿等,推动创新成果的转化和市场价值的实现。因此,本研究提出如下假设:

H3创新环境对创新绩效具有正向促进作用。

2.2 区域创新生态系统作用机制与创新绩效

区域创新主体间以及主体与环境间的相互作用、相互依赖是形成创新生态系统的重要条件,根据其相互作用的形式,可将作用机制划分为主体间的协同共生机制、主体与环境间的适应性协调机制。技术创新的复杂性、集成性以及更新速度加快,使得创新主体在系统内实现共生,在创新活动中实现协同。创新活动的地域性与根植性,使创新主体活动受到环境的约束,主动与环境进行适应和协调。Edquist和Hommen[16]从创新过程系统观出发,强调了创新过程各要素间潜在、复杂的交互作用。Metcalfe和Ramlogan[17]指出,只有当创新主体为促进自身创新而与其他创新主体及周围环境建立广泛联系时,才能真正建立创新生态系统。高月姣和吴和成[10]实证检验了创新主体间交互作用对区域创新能力的正向影响,认为创新主体在互动中不断学习和发展,将推动系统的演化和创新能力的提升。因此,本研究提出如下假设:

H4a协同共生机制对创新绩效具有正向促进作用。

H4b适应性协调机制对创新绩效具有正向促进作用。

2.3 作用机制的中介效应

在自组织、自适应的创新生态系统中,主体间以及主体与环境间的相互作用关系是系统运行演化的主要动力[18]。以主体、资源、环境为基础,以各要素间相互作用、相互影响而形成的良性互动为动力,是成熟、健康创新生态系统的外在表现,也是实现整体效益最大化的关键[7]。协同创新理论认为,系统内创新要素以及各要素间的协同是获取协同剩余的关键,创新要素充裕且要素间协同得好,则系统的整体功能就能得到更好发挥[19]。吕一博等[20]在创新生态系统构建中指出,创新生态系统需要以一系列具有互补性创新要素的主体间的协作为基础,通过协调整合机制,形成了技术研发与创新产出。由此可见,区域创新生态系统以要素投入为起点,通过要素间的协同共生与适应协调,进而实现协同创新效应,符合区域创新活动从投入到产出的基本路径,是区域创新的基本表现。因此,本研究提出如下假设:

H5a协同共生机制在创新主体与创新绩效间起中介作用。

H5b协同共生机制在创新资源与创新绩效间起中介作用。

H5c协同共生机制在创新环境与创新绩效间起中介作用。

H5d适应性协调机制在创新主体与创新绩效间起中介作用。

H5e适应性协调机制在创新资源与创新绩效间起中介作用。

H5f适应相协调机制在创新环境与创新绩效间起中介作用。

2.4 系统开放性的调节效应

区域创新生态系统是非线性耗散结构系统,而开放性是耗散结构系统的基本条件。只有在开放的条件下,耗散结构才能与外界进行物质、信息等的交换,实现创新生态系统由混沌无序向有序状态转变。具体而言,系统开放性对区域创新的影响大致可分为两个方面[21]:一是对外部要素的获取,包括对区域外创新资源的获取、创新政策的内向影响以及外部主体的进入等,这为区域创新活动提供了更多的要素条件,更好地为区域发展服务。二是对外技术、产品等的输出,外部市场为区域创新的商业化提供了便利,为创新绩效的获取提供了新渠道。系统开放程度不同,系统与外界的物质、信息等交换对系统运行的作用也不同。系统开放性越强,系统内外物质、信息、知识等的流动越促进系统内要素间的协同互动,进而越有利于系统整体功能最大化[22]。而系统开放性越弱,创新生态系统要素间协同互动越弱,进而影响创新生态系统的良性循环及创新能力。因此,本研究提出如下假设:

H6a系统开放性在协同共生机制与创新绩效间起正向调节作用。

H6b系统开放性在适应性协调机制与创新绩效间起正向调节作用。

依据上述研究逻辑及假设,本文构建了区域创新生态系统基础要素、作用机制、系统开放性和区域创新绩效关系的理论模型,如图1所示。

3 研究方法

3.1 研究样本

本文参考Cooke等[23]关于“区域”内涵的界定,以高新区为研究样本,鉴于调查内容侧重区域整体情况,需要被调查人员对高新区的创新发展情况有更高层次的整体认识,故将调查对象限定为高新区的政府管理部门。本研究问卷各题项的设计采用Likert 7级量表法,“1”表示“完全不赞同”,“7”表示“完全赞同”。在正式调查前,需进行预测试以保证问卷有效性。先咨询学术界的10位相关专家,对测量指标进行完善和修正,之后在哈尔滨、齐齐哈尔、大庆三个高新区进行预调查。根据预调查结果修正测量题项后,进行正式调查,调查时间为2017年3~6月,采用电子邮件、电话调查为主,纸质问卷为辅,先后对我国高新区发放问卷800份,共计回收问卷413份,剔除无效问卷和不合格问卷后,得到387份有效问卷,有效回收率为48.4%。

3.2 变量测度

基础要素。创新主体变量主要参考Adner[2],倪鹏飞等[9],解学梅[19]的量表,从创新力和多样性两方面进行测量,包括“企业整体创新力”、“高校及科研院所的整体实力”、“创新组织的多样化程度”三个题项;创新资源变量主要参考吕一博等[20],倪鹏飞等[9]的研究,从“人才资本”、“技术资源”、“研发资金”、“物力资源”四个方面考察;创新环境变量参考Buesa等[5],Fritsch和Slavtchev[13],Saxenian[15]的研究,从“区域制度及政策支持”、“区域创新文化及氛围”、“市场环境”、“中介服务”四个方面考察。

作用机制。协同共生机制主要参考黄鲁成[3],解学梅[19]的研究,从“区域产学研协作密切程度”、“组织的协作能力”、“区域协作创新成果量”三个方面进行测度;适应性协调机制主要参考黄鲁成[3],王仁文[22]的研究,从“组织对当地创新文化的适应性”、“组织对各项创新政策的适应与利用”、“组织对政策调整的反应速度”、“针对市场环境及时调整技术及产品策略”四个方面进行测量。

系统开放性。主要借鉴Eisingerich等[8],Asheim等[21]的研究,从“主体与外界联系的广泛性”、“系统内主体与外界联系频度”、“区域外政策对系统的整体影响”、“区域外市场对系统的影响”四个方面进行测量。

区域创新绩效。主要参考李柏洲和周森[24],解学梅[19]的研究,从“创新系统强度”、“专利申请授权情况”、“新产品情况”、“高科技产业发展”四个方面进行测量。

控制变量。考虑到高新区的成立年限、规模可能会影响区域创新绩效,本研究将二者作为控制变量加以控制,以期获得更加准确的研究结果。

4 实证分析

4.1 信度与效度分析

在信度检验中,主要通过内部一致性检验来判断,结果显示,各变量的Cronbach’s值介于0.785~0.839之间,均大于0.7,表明量表具有较高的信度。在效度分析中,主要借助于探索性因子分析和验证性因子分析来完成,结果显示,量表总体KMO值为0.769,Bartlett球形检验显著,各变量的KMO值处于0.703和0.816之间,Bartlett球形检验均显著,各变量测量条目的因子载荷均大于0.7,各变量AVE值均大于0.50,且AVE的平方根均大于其所在行与列的变量间的相关系数,组合信度(CR)介于0.758~0.840之间,均超过了0.7的标准,表明量表具有较好的聚合效度和判别效度。

4.2 相关性分析

对变量进行相关性分析,分析结果表明,创新绩效与创新主体、创新资源、创新环境、协同共生、适应性协调显著正相关,其相关系数分别为0.208、0.372、0.258、0.246、0.329;协同共生与创新主体、创新资源、创新环境显著正相关,相关系数分别为0.278、0.221、0.117;适应性协调与创新主体、创新资源、创新环境显著正相关,相关系数分别为0.385、0.162、0.380。综上,这些结果初步支持了本研究的假设。

4.3 多元回归分析

为了进一步明确变量间的关系,本文采用多元回归方法进行关系检验。

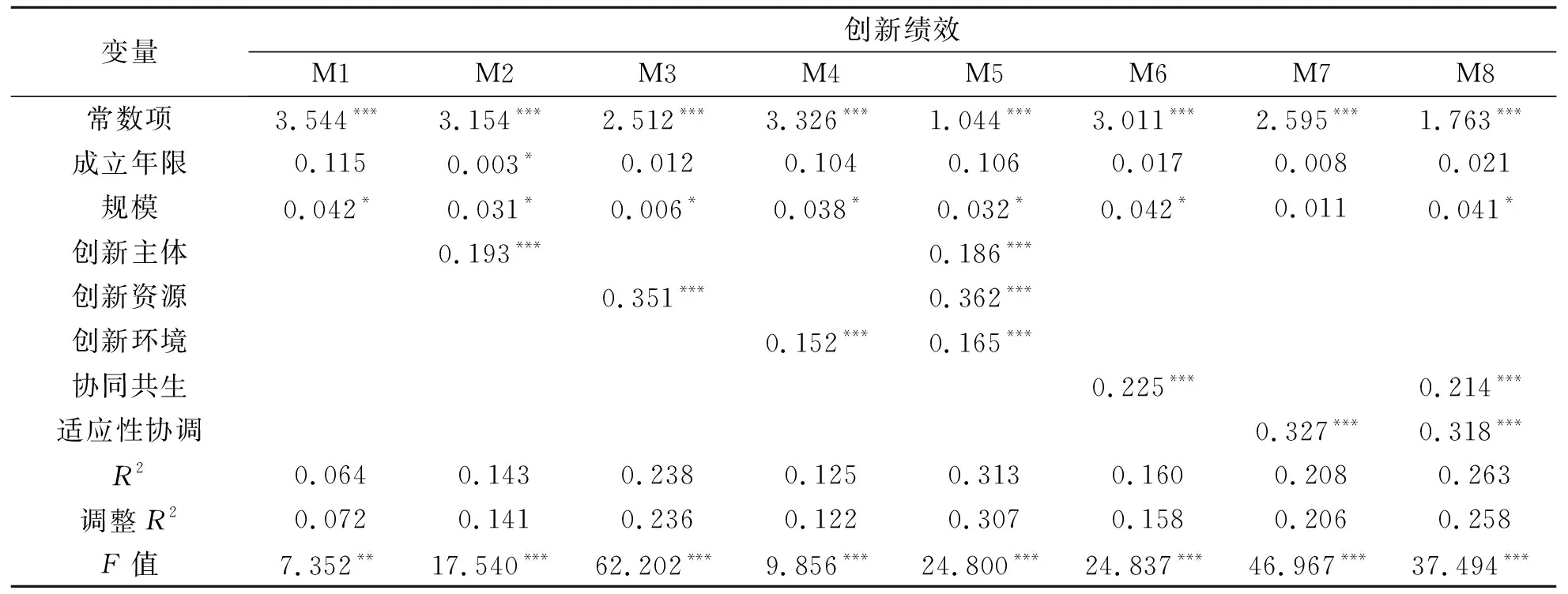

(1)基础要素与创新绩效间关系。分析结果如表1所示,由于模型2~4中,各自变量的系数均为正(0.001显著性水平,F统计量在0.001水平显著),这表明创新主体、创新资源和创新环境与创新绩效具有正相关关系,假设H1、H2、H3均得到了验证。而模型5中,各变量的系数、符号及显著性未出现大的变化,表明了检验结果的稳定性。

表1 区域创新生态系统基础要素/作用机制对创新绩效的影响

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01,*表示p<0.05。下同。

(2)作用机制与创新绩效的关系。如表1所示,由于模型6、7中自变量的系数均为正(0.001显著性水平,F统计量在0.001水平显著),这表明协同共生和适应性协调均与创新绩效正相关,假设H4a、H4b得到了验证。在同时包含两个自变量的模型8中,变量的系数、符号及显著性未出现大的变化,且F统计量在0.001水平上显著,这说明所得结果具有稳定性。

表2 区域创新生态系统基础要素对作用机制的影响

(3)作用机制的中介效应检验。本文主要采用Baron和Kenny[25]提出的4个回归方程的方法检验中介效应。由上述回归结果可知,基础要素对创新绩效有显著正向影响,作用机制对创新绩效亦有显著正向影响。还需检验基础要素与作用机制的关系,具体结果如表2所示,由于模型10~12中各自变量的系数均为正,在0.001的显著性水平上异于零且其F统计量至少在0.01的显著性水平上亦显著,说明创新主体、资源、环境对系统的协同共生具有促进作用。由于模型15~17中各自变量系数均为正,在0.001的显著性水平上异于零且F统计量在0.001的显著性水平上亦显著,说明创新主体、创新资源、创新环境与系统的适应性协调正相关。此外,在同时包含三个自变量的模型13和模型18中,上述变量的系数、符号、显著性未出现较大的变化,且F统计量在0.001的水平上显著,这说明检验结果具有一定稳定性。

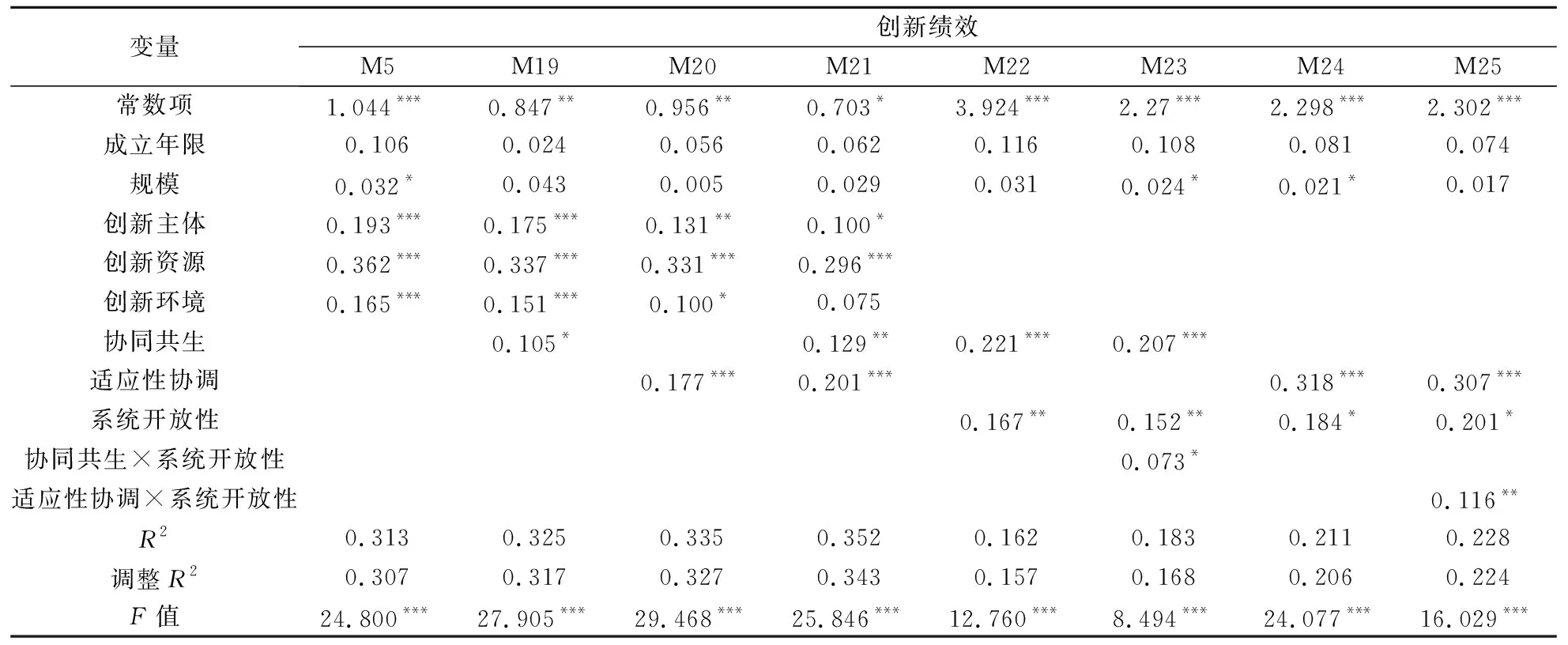

由于前三步检验的方程均成立且回归结果皆显著,因此,可进一步分析基础要素、作用机制对创新绩效是否有显著影响。如表3所示,模型5、19的结果表明,在加入变量协同共生后,协同共生对创新绩效的回归系数显著(p<0.05,F统计量在0.001水平显著),说明协同共生起到了中介作用,假设H5a、H5b、H5c得到了验证。模型5、20的结果表明,在加入变量适应性协调后,适应性协调对创新绩效回归系数显著(p<0.001,F统计量在0.001水平显著),说明适应性协调起到了中介作用,假设H5d、H5e、H5f得到了验证。进一步对比模型21,可以看出,在同时加入两中介变量后,创新主体、创新资源对创新绩效的回归系数仍为正且显著,同时,变量协同共生和适应性协调的系数亦显著,表明协同共生机制和适应性协调机制在创新主体、创新资源与创新绩效间起部分中介作用。而创新环境的回归系数不显著,两个中介变量的回归系数均显著,表明协同共生机制和适应性协调机制在创新环境与创新绩效间起完全中介作用。

表3 作用机制的中介效应和系统开放性的调节效应检验

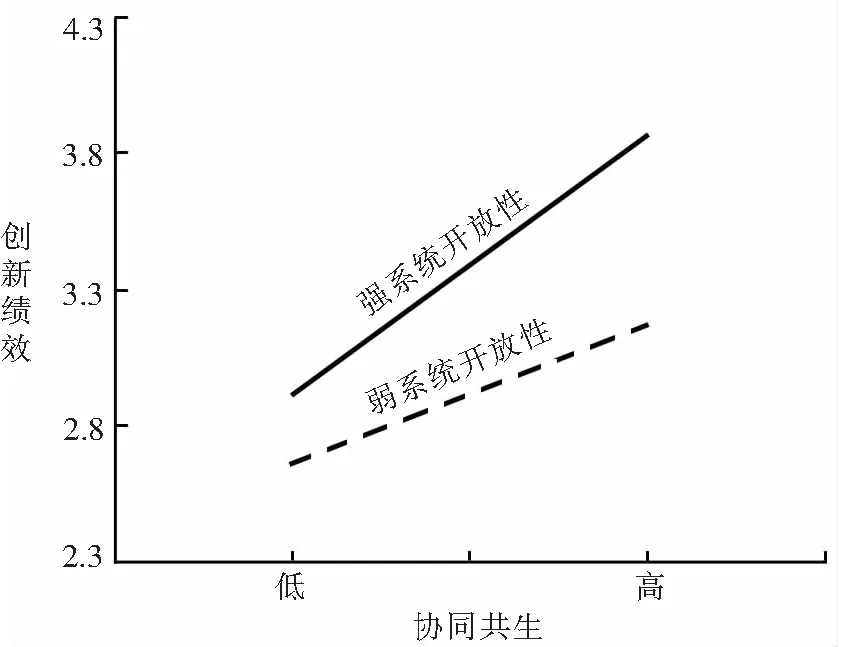

(4)系统开放性的调节效应检验。在回归分析前,先对变量系统开放性、协同共生、适应性协调进行中心化处理,再采用层次回归方法进行分析。分析结果如表3所示,模型23中交互项的回归系数显著为正(β=0.073,p<0.05),且与模型22相比,F统计量在0.001的水平上显著异于零,表明系统开放性对协同共生与创新绩效关系的正向调节作用存在,即开放性越强,主体间协同共生对创新绩效的促进作用越强。模型25中,交互项的系数显著为正(β=0.116,p<0.01),且与模型24相比,F统计量在0.001的水平上显著异于零,表明系统开放性对适应性协调与创新绩效关系的正向调节作用亦存在,即开放性越强,主体与环境间的适应性协调机制对创新绩效的促进作用越强。因此,本研究所提出的假设H6a、H6b得到了验证。

为了直观地说明系统开放性的调节模式,本研究依据Cohen[26]推荐的程序,分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准,描绘不同的系统开放水平下作用机制对创新绩效的影响差异,如图2、图3所示。

图2 系统开放性对协同共生与创新绩效的调节作用

图3 系统开放性对适应性协调与创新绩效的调节作用

5 研究结论与启示

5.1 研究结论

本研究构建了区域创新生态系统影响区域创新绩效的理论模型,实证探讨了区域创新生态系统基础要素(创新主体、创新资源、创新环境)、作用机制(协同共生、适应性协调)、系统开放性与创新绩效的关系,研究结果显示,本研究提出的假设均得到了验证。这说明,区域创新生态系统在区域创新中的正面影响得到了证实。其中区域创新生态系统要素、作用机制对创新绩效存在正向影响作用,而系统开放性存在调节作用。具体表现为:(1)基础要素中创新主体、创新资源对创新绩效具有直接促进作用。这说明,区域创新生态系统中的组织及资源的投入可部分直接转化为成果,这也进一步反映了传统意义中“组织以及资源堆砌”对区域发展的作用,但由于仅反映了区域创新一隅,对于区域创新的可持续发展而言,指导作用十分有限。(2)基础要素对系统的作用机制具有正向影响,系统的作用机制在要素与创新绩效间起中介作用。这说明,在基础要素的配合下,随着区域创新生态系统主体间的协同共生以及主体与环境间的适应性协调,系统内的协同创新效应得以充分发挥,区域创新绩效得以提升。(3)区域创新生态系统开放性越强,系统的作用机制对创新绩效的正向效应越显著。这说明在区域创新生态系统相互作用强度相同的情况下,开放性相对较强的系统可以通过与外界的交流互动,更有效地促进本地区的创新发展。

5.2 启示

本研究对我国创新生态系统建设及区域发展的实践意义主要在于以下三个方面:

首先,区域创新生态系统建设的当务之急就是要完善系统的协同共生机制及适应性协调机制,促进系统良性互动与演化,增强系统创新活力。具体而言,打造和推出具有更强吸引力的创新平台,发挥科技园区、科技孵化器、特色产业基地等的平台支撑作用,为创新主体间协同共生与集聚提供界面平台;通过引导产学研合作、技术创新战略联盟等手段提高研发创新合作的广度和深度,进而通过建立和完善科技成果有效转化机制和专业化服务体系实现研发、生产、成果商业化等各环节的有效串接,促进以“官、政、产、学、研、用、介”为一体的共生共存的协同创新网络的完善;提升创新主体的环境适应性,增强创新主体针对不同市场环境所做决策的灵活性,提高创新主体对区域文化环境的接受度以及对创新活动所面临风险的耐受性,全方位促进创新主体间协同共生以及创新主体与创新环境的相互适应性。

其次,促进创新要素集聚,充分发挥区域自身要素禀赋的积极作用。具体而言,进一步推进“大众创业、万众创新”,优化创新创业生态环境,催生更多市场新生力量,为优质共生单元的诞生和壮大提供更多政策倾斜和完善的服务保障;进一步加大研发经费投入力度,并发挥金融对科技创新的资金支持作用,形成错位支持、政策互补的“金融+科技创新”的有效机制;推动人才事业发展,构筑人才高地,在人才引进培养、人才评价管理机制、人才事业平台和人才服务机制等方面实现良好改观;提高大众创新创业意识,营造良好的创新创业氛围,激发区域创新活力,完善知识产权制度,构建优质、高效的创新服务体系,有序推进科技服务示范区、科技服务业特色基地等的建设,形成竞争、包容、公平、协同的区域创新软环境,为创新生态系统要素集聚提供支持。

最后,增强区域创新生态系统的开放性,实现与外界的优质互动和交流,通过空间联动效应促进创新生态良性发展。具体而言,实施更具特色的区域创新政策,通过实施专项科技行动计划等手段引导创新要素的内流和集聚,通过区域间对口合作、联合开发、共同进行成果转化、联合培养人才等加强科技创新与应用,增强地区间联系;消除创新生态系统与外界交流的地区壁垒,通过改革创新要素配置方式、创新资源管理体制以及科技市场体系等,消除创新要素配置中的地区壁垒、组织壁垒以及制度壁垒,发挥市场机制在推动创新要素区际流动中的主导作用;更广范围内,以主动的姿态融入全球创新网络,吸纳全球创新资源,鼓励创新要素的跨境流动,在创新生态系统框架内,支持本地开展对外产业投资以及技术设备、产品、标准的对外研发合作和市场开拓,推动创新生态系统中开放创新格局的形成。

5.3 研究局限性和展望

本研究仍存在一定局限性。首先,本研究是以国家高新技术产业开发区为调查对象,高新区创新生态系统仅为区域创新生态系统中的一类,对于更广阔“区域”概念下的研究,仍需未来做进一步的调查和分析,以提升研究结论的稳健性和普适性。其次,本研究仅分析了系统开放性在作用机制与创新绩效间的调节效应,是否可将系统开放性作为中介变量探讨其关系,这也是未来需要进一步研究的问题。