基于意象性思维方式的儿童绘画色彩教学研究

2018-10-23郑雅敏杭州市三墩小学

■文/郑雅敏 杭州市三墩小学

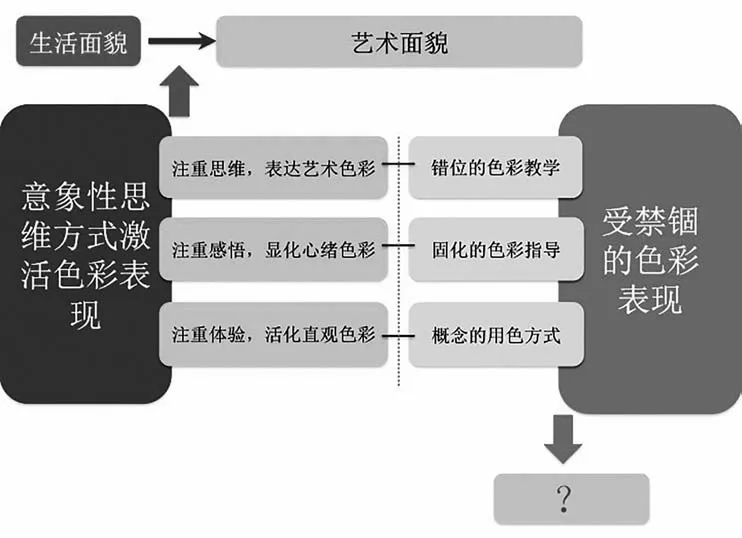

一、审视儿童绘画色彩表现之误区

【案例描述】

塑料人。学生们用线勾画好整个画面以后,开始上色,拿起水彩笔或油画棒中的“肉色”,给画中的人物皮肤均匀得涂上一层肉色,霎时,画面中出现了几个全部由那支肉色油画棒涂出的“塑料小人”!

我不想涂色了!当学生们用线构图完成以后,开始上色,画着画着,有些学生开始分心,还会有人说:“老师,我不想涂色了。”问他为什么,回答:“涂色太累了!”观察他的画面,一个个色块涂过去,确实有点辛苦!

我的x色用完了!画着画着,有学生喊:“老师,我蓝色用完了!”走过去看他的画面,发现他画面上整片水面用一支蓝色的笔辛辛苦苦涂抹着,还没涂完成却把蓝色笔耗完了。有时候会有学生喊绿色用完了,草地还没涂完呢!

【归因分析】

上述几个尴尬情境是学生绘画活动中经常可以遇到的,这种机械、固化、止滞的绘画色彩表现状态反映出儿童绘画在色彩表现方面由于一些错误的引导使其走入了歧途。

(一)概念式的用色方式

红花,蓝天,白云,幼儿园时期,老师或家长不断强化的简笔式画法概念式平涂填色,加上个体由于习惯性思维或惰性的重复,到中高年级这种情况还顽固不化。长期使用概念的颜色、习惯的颜色涂色,不仅画面呆板无趣,也让学生绘画过程变得机械和单调,从而逃避了对绘画对象和绘画材料的探究和创造,严重影响儿童整体美术表现潜在能力的释放。

(二)固化式的色彩指导

在绘画教学中,总是形优先于色,往往注重的是线的造型和构图,色彩教学属于附属地位,色彩成了体现、加强形的手段。教材和课程中也有专门的色彩教学,但是也往往是讲了三原色、三间色、色相、冷暖、明度、纯度……之后,学生反而畏首畏尾,机械地去对比、推进或渐变,因此产生很多雷同机械的作业。

(三)错位式的色彩教学

儿童美术处在一种下意识的非理性的感性知觉中作画,而教师处在较为理性的认识环境下。由教师主导的教学活动总是从理性开始的,教学顺序按照既定的结果“顺势”开始。通过看似清晰、有逻辑的步骤和方法进行练习,知识经验可以描述,可以按步操作,但往往是这样,缺少了对艺术的真实感受,忽视了儿童通过感觉到的经验去理解事物的天赋,削弱了学生感悟意识。

二、思考儿童绘画色彩表现之意象

在艺术创作中意象是想像力对生活实际所提供的经验材料进行加工生发,在创作者头脑中所形成的形象显现,它是主观情意和外在物象相融合的心象。色彩意象的形成着力于事物的大体色彩和方向,而不是物体的具体而又确定的轮廓或物体的某一细节,即从生活面貌走向艺术面貌!

(一)注重体验,活化直观色彩

基于意象性的儿童色彩表现强调以儿童眼睛(感官)的调节、改善为基础。基于意象性的儿童绘画色彩表现可以感受到直觉体验在儿童绘画中的重要性,即用自己选择和制造的色彩率性地表现其视知觉带来的心理上对应现实物象的色彩形态。

(二)注重感悟,显化心绪色彩

基于意象性的色彩表现必然体现出学生对生活里的自然物象所固有的特殊性、多义性、模糊性、完整性进行基于美术视角的“超级体验”。基于意象性的绘画色彩在表现之时会思考看到的东西是什么、有没有意义、大脑怎么做解释,自觉地提高视知觉敏锐度和对视觉信息的意义的探寻会大大增强绘画的表现力。

(三)注重思维,表达艺术色彩

儿童的美术学习,是生命觉醒中的思考与修养。儿童的审美,需要由生活的眼睛,向艺术的眼光转化。我们提出儿童天生的意象性思维特质并不停留在原发性主客体不分的混沌状态,而是逐渐追求具有美感经验的眼光和美术语言的解读以及自主探索与艺术美感相对应的色彩技法、方法的能力。

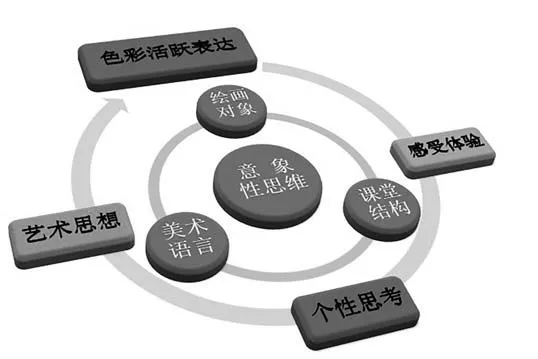

三、激活儿童绘画色彩表现之策略

以意象性思维方式为导向,通过精选教学内容、创设教学情景和重建课堂结构等教学行为,把孩子对色彩的感悟由固有色引向主观感受的艺术层面去思考与表达,最终达到激活儿童在绘画中色彩的灵动表现的目的。

(一)基于意象性,感受绘画对象,消除固化

1. 激活直觉体验

我们处于一个绚丽多彩的世界,但是这个世界并不是全部进入知觉的,我们的目光在注意机制的指导下对客观事物进行积极选择和扫描。

注重色彩感觉,探寻变化。“红色的花”“碧绿的草地”“蔚蓝的大海”,我们都知道自然界的颜色极其丰富,有限的语言词汇是无法描述尽的,这样的描述往往给学生带来非常大的负面暗示。所以少描述,少归纳,更不要代替学生去归纳,调动眼、身、心、脑……所有感官去全然感受是最好的方式。在图像资源爆棚的时代,学生的肉眼观看往往会陷入麻痹。一定要精选视觉图像通过眼睛观看行为,刺激儿童眼睛反应的敏感性,激起和强化儿童观看的热情和探寻色彩微妙变化的积极情绪。

案例1:《香樟叶》一课,春天是香樟树叶换叶的季节,校园里飘落很多香樟树叶,仔细观察每一片树叶,每一片叶子的颜色都不一样,你以前注意过吗?

在教学中我们可以经常进行“视觉色彩游戏”。通过大量精选图像的视觉冲击,富有个性的图片用以挑战个体以往的习惯性图式,同时也大大丰富了绘画色彩表现的大脑“库存量”。

创设色彩体验,理解意义。意象性思维方式强调处身性,关注身心的体验,要求直觉体验向意象性迈进。创设特殊的直觉场让孩子们感知体验,暂时忘记原先的概念色彩。因为色彩不是既定的,不是让你去选择正确的答案填色,而是要以丰富的创造性去处理物我关系。

案例2:《生长的植物》一课,带学生到校园里去寻找一棵生长中的野生植物,停下脚步,俯身仔细观看,那鲜嫩的绿,阳光照射下透亮的绿,树荫下斑驳的绿,在微风中轻轻摇曳的绿……这种通过“生命感”来观察生命的色彩的体验比任何语言的描述都要生动。

2.链接审美情感

意象性思维引导的视觉感知必须结合个人经验、情感,展开结合生活、生命的对话,儿童眼睛视觉感知的认识形式得到提升,视觉体验后对生命本质意义有渐进的理解。

阐释色彩的表现性。所谓事物所具有的表现性是相对于它的外在表现的一种理性内涵,它通过事物整体的外部特征表现,能够被知觉者所认识。比如看到灰蒙蒙的天空,觉得压抑低沉,看到绚烂的晚霞,觉得神秘变幻热烈激荡等等。当学生能够正确地回答它的表现性时,再让学生将这种表现性体现出来。如果我们教学中指导学生观察与表现事物时,也尝试运用这样的方式,那么学生也会有很大提高。

案例3:艳阳下金黄热烈的树和冬日里凋零的树所呈现的色彩是完全不同的,“热烈”“凋零”正表现了事物内在的某种精神状态,引导学生能够正确地回答它的表现性质时(热烈、奔放或含婉约、清新等),再去寻找合适的材料和方法去表现会显得自然而轻松。

感受色彩的独特性。群体当中往往有一种从众心理,在学生绘画过程中也不例外,人云亦云地跟风就丧失了创作的个性。深入地引导学生用不同的视角、不同的心情去观察和表现对象。结合自己的生命经历和理解,用自己独特的眼光去观看和感受,有多少种视角就有多少种表现的可能性。

案例4:在《树》的绘画中,同一排树,引导学生看,并让学生表述自己的最强烈的感受,对树的新枝嫩叶感兴趣的学生和对树枝分叉部分光影交错感受强烈的学生所产生的画面色彩效果迥然不同。

3.运用艺术思维

学生绘画色彩表现僵化,不愿意画或画不好,关键是感知和艺术表现之间出现了断裂,所以必须引导学生运用艺术思维架起感知与表现的桥梁!

发现艺术色彩与生活色彩的冲突。我们看到的是这样的,为什么画家画的是那样的?比如当学生看到马蒂斯一系列表现房间和窗户的画作时,发现与现实生活中的色彩太不一样了,这种心理上的反差正可以成为一种引导的契机,由视觉体验链接艺术作品,开展艺术对话。艺术本来就不是要照搬生活,生活给了启示,艺术创作者用意象性思维让生活物像有了更让人惊心动魄的新形象!

学习用艺术的需求思考色彩表达。从生活需求出发的感知和艺术需求出发的感知是不一样的思维。艺术家善于表达是因为他们在观看外在物象的同时已经在追求一种向艺术感觉发展的新形象了。要想学生在绘画中乐于表达和善于表达,必须让学生用艺术性思维和眼光去“看”,在看的过程当中脑海里逐渐产生艺术的形象。

案例5:在《老师》一课中,除了老师的身形容貌外,对老师的内在气质的感受也要融合进去形成新的绘画形象。体育老师在运动场辅导学生体育运动酣畅淋漓的感觉,班主任劳累半天之后在办公桌上静静小憩的样子,科学老师在实验室总是整洁严谨的做事态度,无论色彩的选择和笔触张力都棒极了!

(二)基于意象性,探索美术语言,纠正偏失

如果只谈观察、体验、思考,那么绘画表现只有空中楼阁,要想绘画色彩活跃表现,必需用意象性思维让学生的视觉图式与绘画形式之间建立联系,即基于意象性探索美术色彩语言,把创作者脑海里的艺术形象转化为观者可见的绘画作品。

1. 体验色彩语言情感

体会运动式的色彩技法。对绘画材料,要通过学生不断地“玩”,强调用富于变化的运动式技法感悟出该材料的特性。油画棒轻轻地涂和重重地涂都可以,效果很不一样;一支3B的铅笔中锋轻描和侧锋重涂可以产生很多种变化,水彩可以轻盈点染,也可以大块湿画交融……通过自己控制的运笔方法、着色笔触、力度、方向等等,不同工具材料会产生很多不一样的效果,鼓励学生纯朴地展现材料的特性和各种可能性。

案例6:《一支蜡笔的N种可能性》,让学生玩一支蜡笔,但是通过细、粗、锐、钝、轻、重……有多少种创意就会有多少种可能性。

探索情绪化的色彩表达。红、橙、黄、绿……这些色彩面貌是显而易见的,我们尽量用副词、形容词、动词而不是名词来把色彩和情绪、特性联系在一起。选择任何色笔或调出任何颜色都是为了表现一种对事物的感觉,探索各种色彩所带有的情绪、情感,提高视觉感受力远比色相名称、明度、纯度等等色彩概念的传授重要。

案例7:在色相、明度、纯度的练习中,着重表达心绪色彩,变幻莫测的夜,矛盾的心情,夏天的感觉,迷蒙,用交融和富于变幻的水彩颜料表达传神,对色彩的感觉把握远远比记住名称和机械推移高明得多。

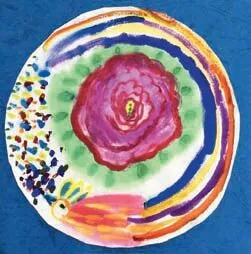

2.转化色彩语言形象

让色彩驾驭造型。先勾线后填色,不要涂到轮廓线外面等,这些误导给学生带来极大的伤害,不仅使其在绘画时畏首畏尾,也让色彩受制于形的禁锢。摒弃勾线填色的方式,对观察、体验到的物象用绘画色彩工具进行直接表达,直接以彩色绘画物象,不仅让色彩运用摆脱附属于形的枷锁,随心所欲的色彩造型方式也给学生们带来极大的愉悦感。

案例8:《凤穿牡丹》一课,采用“以色破形”的策略,不勾勒,以“色形合一”的方式,用水彩没骨的表现方式,很快把握和创造出富有个人创意并色彩灵动的凤穿牡丹图案。

用粗和软的色笔甚至有运动感的水溶性颜料进行表现,容易铺展形,引导学生大胆作画是为了避免其“精细地刻画”,刺激并活化内在的心理本原感觉,驱使学生自主走上意象表现的道路。

让色彩决定效果。用绘画色彩工具材料对绘画对象进行选择性、表现性的美术语言的自主提炼和表达,以变化后的形式展现出来,即帮助学生把体验到的色彩变成精神现实。比如,晚霞中的湖光可以用怎样的色彩和笔触,霓虹闪烁的夜景可以用怎么样的色彩和展现方式……尝试形成形式与情感的对应关系,让色彩语言主动思考并承担表现,创造艺术形象的传神效果。

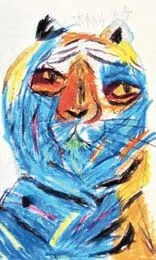

3.拓展色彩语言思路

尝试不同色彩媒介。对事物使用不同材料、表现方法并不是保持事物原有的样子,而是赋予该事物强烈的表现性。同一物象,不同心绪,用不同材料、笔触、色调、形式感……会产生哪些不一样的效果。尝试让视知觉与画面效果产生多种对应关系,有助于拓展色彩语言运用的思路。

案例9:《大老虎》,结合个体对老虎的观感、以往的认识,重新结构,不同的感受用用不同的材料,展现的老虎形象也截然不同。

鼓励个性色彩运用。历代的绘画大师在色彩运用上都有明显的个人倾向,很多画家在个人艺术生命的不同阶段也有不同的偏好,比如毕加索的蓝色时期、玫瑰时期,马蒂斯自由主观的色彩运用。如果发现有一些孩子,在绘画材料选用与绘画风格上,有着明显的个人倾向性,我们不仅要极力保护他个人的这种倾向性,而且在班级中形成鼓励学生树立其个人风格的一种风气。

(三)基于意象性,重建课堂教学,矫正错位

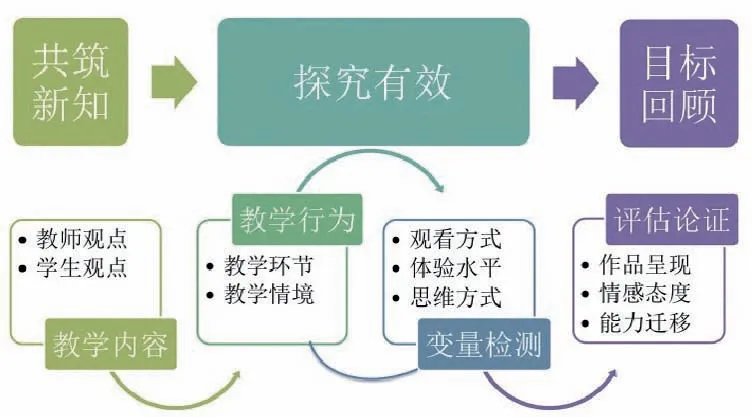

改善学生思维方式,色彩表现由固态引向活跃的意象性艺术表达只有课堂有效才能达成。因此,基于意象性思维,改善和重建课堂是根本。

1.共筑新知——学习知觉体验中积累起来的色彩知识

思考课堂知识和学科知识的关系。美术学科知识是大众美术学科知识,而课堂知识是建立在课堂环境中的知识,它包括学生的文化背景、心理特点、基础能力、学生群体心理反应这些因素之上的知识,是一种“复合会话”,教师是学科知识和课堂知识之间的“二传手”。在色彩学习的课程中,我们可以从学科知识出发——结合基于学生知觉经验和群体心理反应——架构激起有效对话的知识形式和框架。经过有效知觉体验,师生共同创造“课堂上的美术知识”。

案例10:在小学低段的绘画中,教材很少在人物描绘方面有色彩的引导,因此用肉色彩笔画“塑料人”是很普遍的情况。在一年级就和学生对话人物性格和主观心绪与人物色彩的关系,对今后大量有人物的绘画作业有良好的启发作用。

思考知觉触动和知识序列的关系。美术教材中的教学内容,是按照美术学科逻辑的发展,学生普遍性心智成熟程度和成人认为的理解思路来编排和呈现的。当教学内容和学生知觉现状存在错位或滞后甚至错误的情况下,一定是要以学生知觉触动为重,调整、修改教学内容,重新架构教学序列。

案例11:《大鱼和小鱼》一课,教材范作和大部分孩子采用的基本上都是记号笔勾线,然后随意色彩平涂的方式。要让学生在这一节课中有所提高和收获必须有突破性的视知觉干预,选择优雅的自然物象和艺术表现力强的画家作品冲击原先的固有认知,和学生共同探索色彩的优雅自然和油画棒轻松涂色技巧成为这节课的知识重点。

2.探究有效——练习知觉变量中发展起来的色彩技巧

由充分活跃的学生眼睛感受体验和绘画操作体验入手,参考感知觉变量数据,对课堂中的教学方法、教学环节、时间节点等进行调整和改善。

重视环节的设置。学起于思,思起于疑。改变以往欣赏——评述——创作的千篇一律的课堂环节安排,灵活设置各环节,可以从尝试操作入手,可以从讨论开始,也可以是体验进入,根据教学内容和学生情况展开和调整。

力求情境的渲染。知识的获得是学生与课堂情境相互作用的结果,当学生原有的知识经验与特定情境中的信息相互作用时,形成新的信息才是有意义的。一个生动的教学情境能推动学生去积极思考与探索。

关注知觉的变量。学生在课堂进行的过程中,学生的观看方式、体验水平、思维方式有没有变化,这些变化经过检测得到的变量要再作用于调整教学内容和教学方式,让这种相互作用的关系引导着学生知觉和表现水平逐步上升。

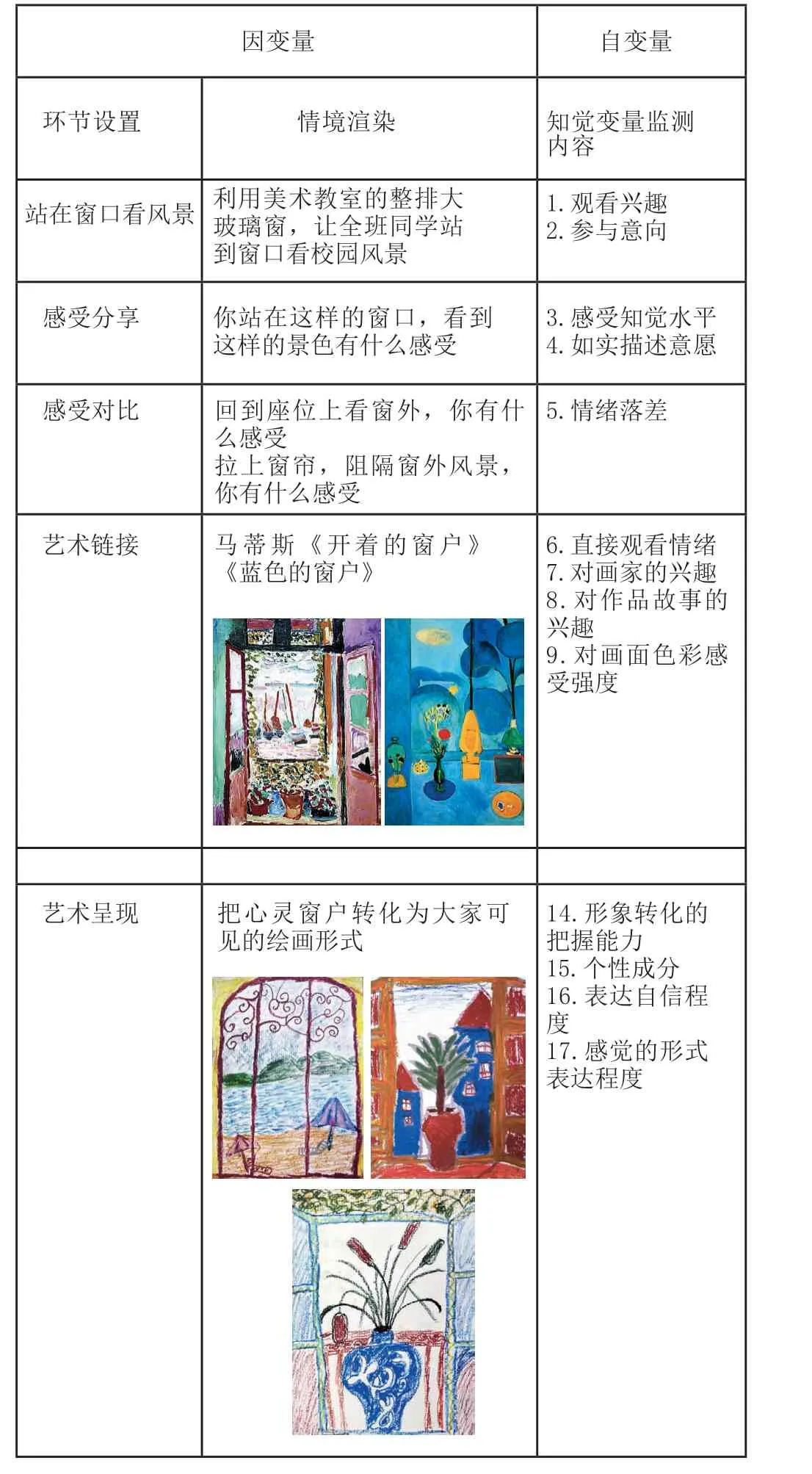

案例12:《窗》教学流程简要记录

表 1

目标回顾。美术学习任务与活动的完成之后,依据学生的感知觉是否产生变化,感知水平是否获得提升,感知品质是否获得改善,所具有的对美术学习产生影响的特征来检验色彩教学期望的目标,原先拟定的美术课堂活动计划是否有效可行。目标回顾的依据线索具体包括:课堂前后色彩学习态度的转变,对色彩本身的看法,对色彩认知、情感的发展,对生活事物色彩的眼光,色彩表现能力的发展,艺术表达思维方法的变化。

视觉思维在本质上就是一种创造性的思维。对儿童进行色彩表现感知的意象性思维引导,实际上就是引导儿童创造性思维的发展。它以视觉意象为中介,从而它能突破知觉与思维的分界,引导孩子们摆脱日常生活习惯所形成的已有规范,由认识主体去直接感受思维活动中那鲜活的视觉意象,充分发挥认识主体的能动性和创造性。