林业专业合作社省级示范社发展能力研究

——以云南省37家示范社为例

2018-10-19王紫恒杨红朝

王 见,王紫恒,杨红朝

(1.西南林业大学经济管理学院,昆明650224;2.云南省林业厅林业产业改革与发展处,昆明650224)

关键字:林业专业合作社;示范社;发展能力;云南省

林业专业合作社是林业新型经营主体中发展较为迅速的一种形式。2013年,《国家林业局关于加快林业专业合作组织发展的通知》中,特别强调了林业专业合作组织在巩固林业改革成果、带动农民增收致富、发展生态林业与民生林业、建设生态文明等方面的重要的意义[1]。2015年《国家林业局办公室关于组织开展创建全国林业专业合作社示范社活动的通知》指出,创建示范社的目的是全面提升林业专业合作社发展质量和水平[2]。因此,示范社建设的水平和质量,代表了林业专业合作社的发展方向。对示范社的研究,目前主要集中于农业示范社领域,研究方法以案例研究法和统计分析法为主。研究角度涉及示范社的示范带动效应、品牌培育能力和财务管理能力和发展模式比较等方面。案例研究中,李婷婷、谢豪军分别总结了研究案例成为示范社的经验和成效[3-4];王敬培认为示范社是合作社中的典范,并通过对一个示范社的长期观察,分析了典范树立、维持与转型的过程,指出典范对非典范的影响受模仿的难易程度约束[5-6]。统计分析中,丁快快对湖南省41家烟草示范社的财务管理情况进行了现象概况和原因分析;陈训明则以福建省25家农业部示范农民专业合作社为例,重点关注了农民专业合作社品牌培育的重要性和影响因素[7-8];赵晓峰对2012年农业部公布的600家农民专业合作社示范社的分析发现,大户领办型的合作社并不利于农民增收,反而是耕种面积在2~6.667 hm2之间的适度规模经营的农户群体,应成为参办粮食类农民专业合作社的主体力量[9];兰宗宝对2011—2013年广西省省级示范社进行研究后提出从多渠道资金支持、加强人才建设、促进联合社发展、促进信息化建设、立足东盟农业市场等方面提升其示范服务能力[10]。门炜强调,合法性应该被放在农民专业合作社示范社建设工作的首位,认为在保障示范社规范化建设的同时,需要采取措施发挥其示范作用[11]。

本研究依托国家林业局经济研究中心在云南省开展的集体林权制度改革跟踪监测项目,以云南省2012—2016年间评定的林业专业合作社省级示范社为清单,搜集了10个样本县中共计37个省级林农专业示范社的数据,试图通过对林农专业示范社的数据分析,反映云南省林业专业合作社的发展水平和质量,并对下一阶段示范社的建设提供参考。

1 材料与方法

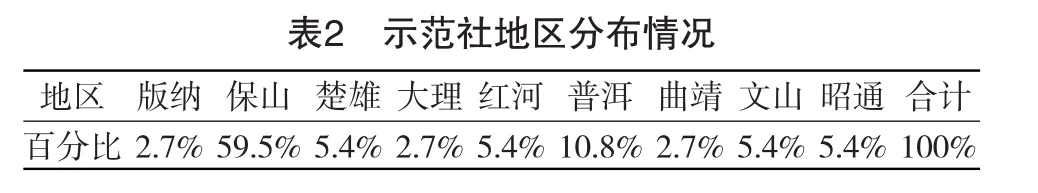

依托国家林业局经济研究中心在云南省开展的集体林权制度改革跟踪监测项目、云南省林业厅2012年起评定的省级示范社清单和2015年起开展的省级示范社动态监测工作,项目组对大关、罗平、禄丰、腾冲、永胜、弥渡、景谷、景洪、建水和麻栗坡10个样本县共计37个省级示范社的生产经营数据进行了搜集,并对其中的15家合作社进行了实地访谈,采用描述性统计的分析方法,从资本构成水平、经营能力、盈利能力和产业化发展能力等方面,分析示范社的发展情况。从时间看,81.00%的示范社注册成立于2009—2013年间;从地域分布来看,59.50%的示范社分布于保山市,地区分布的差异反映了各地对该项工作的重视和推动力度的不同。

2 省级示范社发展能力分析

2.1 示范社资本构成及规模分析

2.1.1 林农出资比例高,但出资总额小

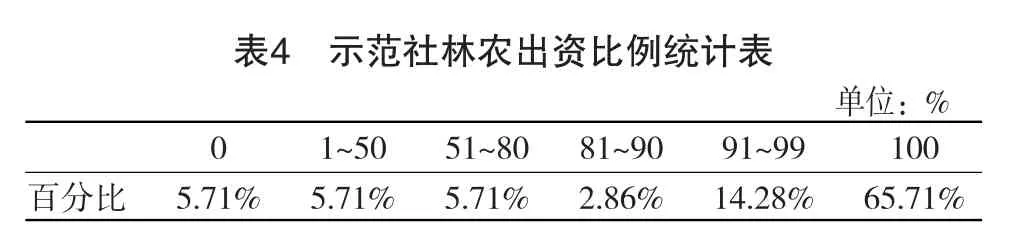

监测数据显示,60.00%的示范社出资额都在300万以下,资本规模偏小。但林农出资比例的平均值达到了83.65%,总体高于《云南省林农专业合作社省级示范社认定和管理办法》中50%的条件设定,有65.71%的合作社,林农出资比例达到了100%。

2.1.2 股权集中度低,盈余返还比例高

对有效填报数据的33家示范社进行分析发现,示范社中最大单股股金占比的均值为17.41%。近九成示范社最大单股股金占比低于50%,且84.85%的示范社都是小于20%的。股权高度集中的示范社只有3.03%。这说明绝大部分示范社经过1~3年的发展后,股权结构仍符合《云南省林农专业合作社省级示范社认定和管理办法》中“单个社员或者社员联合认购的股金最多不得超过股金总额的百分之二十”的规定,没有出现集中化趋势。

有32家示范社对收益返还情况进行了有效填报。其中,有24家进行了收益返还,返还收益占纯收益的比重均值为84.52%。8家未返还的示范社中,75.00%的是因为上年纯收益为0。

股权分散和高收益返还的特征,从另一侧面反映出绝大多数示范社的发展仍处于初级阶段。在这一阶段,合作社负责人主要想通过让利的方式吸引农户加入,形成规模经济,因此对股权占比的诉求不高,并通过高的盈余返还来稳定社员,稳定合作社规模。

2.2 示范社经营能力分析

2.2.1 百人规模的示范社是主流

根据《云南省林农专业合作社省级示范社认定和管理办法》,要求示范社“入社人员50人以上,带动农户100户以上”。在37家示范社中,单社实有成员数分布呈倒U型,51~100人规模的示范社最多,达54.05%,八成以上合作社人数在150人以内。一方面,合作社成员数的增加可以更好地发挥规模效应,但另一方面也会导致合作社决策过程中的交易成本上升。从实践数据看,现阶段云南省林农专业合作示范社发展的理想规模是50~100人左右。示范社带动农户发展情况总体良好,九成示范社带动规模都在100户以上,且主要分布在100~200户和400户以上这两极。

2.2.2 经营面积偏小,林地使用少,但带动效果较好

从统计结果看,48.57%的示范社经营面积在66.67 hm2以下,45.72%的示范社经营面积在66.67~666.7 hm2的区间,666.7 hm2以上的有5.71%。也就是说,尚有近一半的合作社经营面积赶不上大户(以66.67 hm2为标准),示范社的规模较小。

37家示范社,仅有7家报告了经营用地中有林地。在这7家示范社中,林地面积占经营面积的比重平均为72.91%,这反映出即便是发展林业项目,出于规模经济、成本投入、管理方便等原因考虑,农户也会率先使用农地。

虽然示范社经营面积小,但带动作用比较明显,带动比最高达9.83倍,带动比在0.5-5倍之间的合作社占68.57%。

2.3 示范社盈利能力分析

2.3.1 资产总额小,经营服务收入低

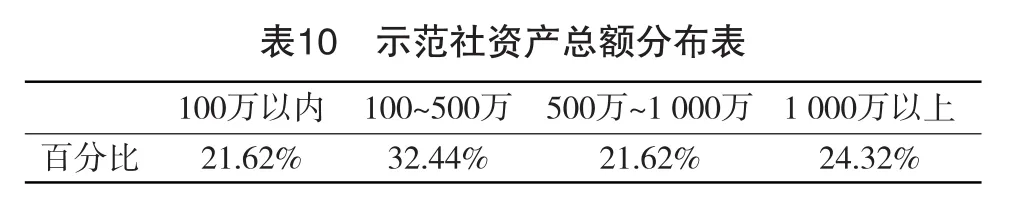

数据显示,54.06%的示范社资产总额在500万以内,67.56%的合作社经营服务收入在500万以内。根据国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法》,对农、林、牧、渔业而言,500万元≤营业收入<20 000万元的为中型企业,50万元≤营业收入<500万元的为小型企业,营业收入<50万元的为微型企业。对照此标准,示范社基本属于小微企业范畴,经营规模和能力都较弱。

2.3.2 经营纯收益少

37家示范社中,有8家纯收益为0,有纯收益的示范社中,最小纯收益为0.1万元,最大纯收益为1 051万元。六成示范社纯收益在50万以下。

2.4 示范社产业化发展能力分析

2.4.1 产品认证初见成效

在前三批次的30家示范社中,有5家通过了无公害产品认证,有1家通过欧盟有机食品认证,1家申请了产品商标认证,1家申请了花卉新品种认证,1家获得县科普示范基地称号。即23.33%的示范社获得了各类产品认证,(如图1所示)说明示范社已开始有意识地通过规范化管理提升产品品质,形成和市场上同类产品的差异化竞争。

2.4.2 关联产业发展水平是带动合作社发展的主动力

37家示范社中,主营产品主要集中在重楼等中药材种植、石斛种植、林下养殖、核桃、油茶、水果等6类。

由图2可以发现,以森林经营、高山花卉等特色为主营业务的示范社开始出现,但仍以中药材、木本油料类合作社为主导。这从一个侧面反映了产业链分工、关联产业的发展水平是促进合作社发展的重要因素。合作社的优势在于初级产品(或原料)的生产组织,而企业的优势则在于产成品的研发、生产和销售。在云南,得益于云南白药集团等医药企业的带动,中草药种植合作社的发展最为蓬勃。下游产业的良好发育使得合作社的产品有明确而稳定的市场需求和去向,合作社成了企业原料的稳定供应商,既降低了合作社的经营风险,也降低了企业的交易成本。

3 结论与讨论

3.1 结论

研究表明,从地域分布来看,10个样本县的省级示范社发展差异较大,反映了各地对该项工作的重视和推动力度的不同。从资本构成水平看,林农出资比例虽高,但资本总规模偏小,股权结构分散。从经营能力看,百人规模的示范社是主流,虽经营面积偏小,且多以农地从事林业生产,但带动效果比较明显。从盈利能力看,经营服务水平尚低,纯收益较少。从产业化发展能力看,产品认证已初见成效,且关联产业的发展对示范社的发展有方向引领作用。

3.2 促进省级示范社发展的建议

3.2.1 将产业发展规划与示范社扶持政策有机结合,注重数量扩张基础上的质量提升

从产业链的角度考虑,企业具有生产经营的专业化、商品化、规模化及组织化的优势,合作社具有提升农户组织化程度,降低交易成本,改善农户的市场对接等优势。因此,应准确定位合作社在产业链中的地位和作用,充分发挥其生产组织、服务中介的功能。同时,只有产业发育良好,合作社的产品才会有明确而稳定的市场需求和去向,才能保障合作社的可持续经营。因此,应结合云南省林业产业发展规划,把林间地头作为涉林企业原料的“自然生产车间”,把对林业产业原料生产的发展扶持项目,直接对接给合作社,以合作社作为项目实施主体,按农户是“自然生产车间”工人、合作社是“自然生产车间”管理者、企业是“自然生产车间”产成品接收者的思想构建发展扶持政策,实现企业—合作社—农户的逐级带动,有序发展。

同时,对林业专业合作社,尤其是政策扶持侧重点,应从数量规模建设逐渐转向质量监控。进一步细化和完善示范社评比制度,做到程序合法、公正、规范。进一步通过与工商、税务等部门的协同,利用网络平台,加强对示范社数据的搜集和分析利用工作,构建有威慑性的退出机制。针对云南省农民林业专业合作社的发展还处在“小、散、弱”阶段的现实,还应通过政策引导,鼓励示范社参与联合社发展,增强自身的发展实力,促进合作社在更大的范围内实现规模经营。

3.2.2 抓住“互联网+”建设契机,推动示范社的全面信息化改造

2015年,国务院办公厅下发了《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》,其中,在鼓励农民工等人员返乡创业三年行动计划纲要中提出了“电子商务进农村综合示范行动计划”,强调支持农林产品品牌培育和质量保障体系建设,农林产品标准化、分级包装、初加工配送等设施建设。2015年,《云南省人民政府关于促进电子商务及跨境电子商务发展的实施意见》、2016年《云南省人民政府办公厅关于促进农村电子商务加快发展的实施意见》相继出台,提出到2020年,建立覆盖全省的省、州市、县、乡四级农村电子商务综合服务体系,形成具有云南特色的农村电子商务发展模式[12]。示范社是合作社标准化、规范化发展的代表,应该以此为契机,在合作社经营管理中引入互联网+的基因,从种植、养殖的信息技术应用、生产管理的标准化和分级化、物联网化、数字化等方面入手,推动合作社产品生产端的信息化改造,为产品进入产业互联网平台、上线交易、通过更高级别的质量认证等创造条件。

3.3 与研究机构共建共享,增强科研实力

对示范社而言,规模效应基本解决,已来到数量扩张向质量提升转变的发展阶段。因此,应扩大交流与合作的渠道,“开门办社”,与林业推广机构和林业高等院校建立更紧密的联系,作为其实验推广基地,在品种选择与培育、种养技术及管理规范等方面获取更多的技术、资金、人员与政策支持,通过邀请科研人员到合作社设立基层专家工作室、建立研究基地、共同申报研究课题等合作方式,增强示范社的发展能力。