团体咨询在高校青年教师岗前培训中的应用

2018-10-17金明珠樊富珉

金明珠 杭 菊 田 静 樊富珉

团体咨询在高校青年教师岗前培训中的应用

金明珠1,2杭 菊2田 静2樊富珉1

(1.清华大学 心理学系,北京 100084;2.清华大学 人事处,北京 100084)

为培养高素质的高校青年教师队伍,有效加快其职业发展,需要对岗前培训进行创新,探索新技术、新方法的引入。为此,文章在岗前培训中引入团体咨询,以参加北京市某高校教师岗前培训的53名青年教师为研究对象,探讨了岗前培训对高校青年教师职业发展的影响效果。通过对人口统计学变量的影响分析和相关分析,文章发现:引入团体咨询的岗前培训可以在一定程度上提升高校青年教师的职业适应能力,尤其对于年龄段为36~40岁和30岁以下的教师、理科教师、具有国外学历和国外工作经历的教师、同时具有本校和外校学历以及学历全是本校的教师产生了一定的影响。基于此结论,文章展望了团体咨询在岗前培训的应用前景,并针对研究中存在的不足与后续研究进行了反思。文章的研究可为设计有针对性的岗前培训方案提供有力的实证数据支持,并可从理论层面和实践层面为高校青年教师的职业发展提供有效支持。

团体咨询;岗前培训;高校青年教师;职业适应

2017年10月,习近平主席在十九大报告中强调要“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教”[1]。而高校青年教师是高校教师队伍的生力军,高校青年教师队伍的水平是高校未来人才培养和科学研究工作的保障。岗前培训作为高校青年教师适应学校工作的第一步,若能运用得当,就能实现学校目标达成和个人发展的双赢。为培养高素质的高校青年教师,各高校有必要在岗前培训中引入新的团体咨询方法,以有效促进高校青年教师的职业发展。本研究以实证研究的方式,探索了团体咨询在高校青年教师岗前培训的应用,可从理论层面和实践层面为高校青年教师的职业发展提供有效参考。

一 团体咨询与岗前培训

1 团体咨询及研究现状

团体咨询(Group Counseling)作为一种心理咨询形式最早出现在20世纪,是指个体在团体情境下通过团体内的人际交互作用,采用观察、学习、体验和认识自我、探讨自我、接纳自我等方式调整并改善与他人的关系,进而学习新的态度与行为方式,体现了一种个人良好发展的助人过程。相较于欧美国家,中国的团体咨询起步较晚,直到1996年团体咨询才被引入中国内地[2]。此后,政府先后出台多个文件强调心理咨询与心理健康教育的重要性,团体咨询发展迅速,不断扩展其应用领域,并迅速增加了不同应用领域的研究数量[3]。

国内团体咨询的研究对象以在校的大、中、小学生为主,也包括学生家长、老人、护理人员以及新员工等,而针对高校青年教师的研究成果相对较少。目前,国内团体咨询研究主要包括过程研究、过程—效果研究、定性研究、定性定量结合、理论研究等,重在探究国内团体咨询研究的发展过程和存在的问题。国外团体咨询研究最早出现在20世纪初,大多聚焦于其效果研究,以证明团体咨询是有效的;从20世纪60年代开始,发展为过程—效果研究,重在探索团体发展过程是如何起作用的[4]。目前,我国专业心理咨询师的数量严重不足,团体咨询能够同时针对大规模的高校青年教师开展发展性的心理辅导活动,工作效率很高。作为一种新的发展趋势,团体心理咨询正被越来越广泛地应用于心理健康教育、心理咨询工作、管理培训等领域。

2 岗前培训

岗前培训是基于高校青年教师的职业背景,针对高校新入职教师任教前的职前培训。高校青年教师岗前培训是具有中国特色的管理环节,培训的内容一般包括高等教育法规、高等教育学、高等教育心理学和高等学校教师职业道德基础知识等。而国外研究者一般结合“大学教师发展”的概念对教师岗前培训展开研究,是指面向教师整个职业发展阶段做一些协助的培训服务工作[5]。目前,国内关于教师岗前培训的研究大多为定性研究,主要从组织角度出发,围绕岗前培训的现状、必要性、存在的问题、解决对策等展开讨论,并提出了很多建设性的意见和建议,如更新观念,注重理论与实践并重,丰富培训内容,应用现代教育技术手段,从学科专业、工作对象、工作经历等不同的角度进行分组培训,关注培训效率等;而关于教师岗前培训的定量实证研究较少,主要是针对培训内容、培训形式、培训组织、培训考核方式等方面的调查[6]。

二 问题提出与岗前培训方案的设计

1 问题提出

为提高培训水平,本研究对高校青年教师进行了岗前培训相关的问卷调查。问卷调查结果显示,高校青年教师岗前培训的主要问题体现在以下几个方面:

①岗前培训方式相对单一,流于形式不够深入。现有岗前培训的主要方式是由学校或者院系组织相关的岗前培训课程和讲座等,还有一些由老教师指导新教师的座谈等。现有培训方式的培训效果并不十分显著,对青年教师的吸引力不够,青年教师无法全身心地投入到培训之中。

②岗前培训内容主要是情况介绍,无法促进高校青年教师的认知发展。现有的岗前培训内容很多知识只能帮助高校青年教师熟悉新的环境,而无法帮助他们深入认识自我、积极主动地建立职业价值观。因此,有必要在岗前培训中引入新的理念和方法,以促进高校青年教师的自我认知;要为高校青年教师构建持续主动学习的环境和交流平台,便于高校青年教师更快、更好地完成自己的角色转换,从而适应新的职业发展,进行合理的职业生涯规划。

③岗前培训时间安排相对提前,无法根据高校青年教师后续工作中的实际问题提供解决办法。高校青年教师在人际沟通(如与学生的沟通、与同事的沟通)、专业发展(如个人发展、学校学科发展)、生活(如住房、待遇)等方面的很多问题都是在入职以后慢慢出现的,其它一些职业不适应问题一般会在工作3~6个月的时间后才会凸显——这就要求岗前培训的设计要有先验意识,应提前设计帮助青年教师在新环境下解决问题的途径和方法。

张晓泳等[7]指出,职业适应(占47%)和人际关系问题(占37.5%)是影响高校青年教师心理健康水平的主要因素。其中,职业适应(Profession Adjustment)是一种在积极的职业价值观背景下,个人与特定职业环境进行互动并调整后,所形成并维持的职业心态、职业能力、职业关系等与职业环境之间的和谐状态。研究发现,高校青年教师在职业适应过程中普遍存在的困惑包括职业取向不稳定、职业情感矛盾化、职业能力不足、人际关系适应能力差以及心理压力大等[8]。针对这些问题,结合团体咨询的高效率且易推广的特点,本研究尝试在岗前培训中增加适应教师角色、适应人际关系相关的团体咨询活动,来改善高校青年教师的职业适应[9]。

2 岗前培训方案的设计

在现有岗前培训的基础上,本研究引入团体咨询活动,设计了包括团体咨询活动和高等教育学、高等教育心理学等系列讲座在内的岗前培训方案。其中,团体咨询活动的目标是从适应教师角色、适应人际关系等方面增强高校青年教师的职业适应性,采用同质的、封闭式、发展性的结构化咨询方式;团体咨询活动的领导者为具有丰富团体领导经验的资深教授,并配有2名具有丰富教师培训经验的助手;团体咨询活动时间设定在其它系列讲座开始前,活动时间为3小时左右。具体的团体咨询活动内容如表1所示。

表1 高校青年教师职业适应团体咨询活动内容

三 团体咨询在岗前培训中的应用研究

1 研究对象

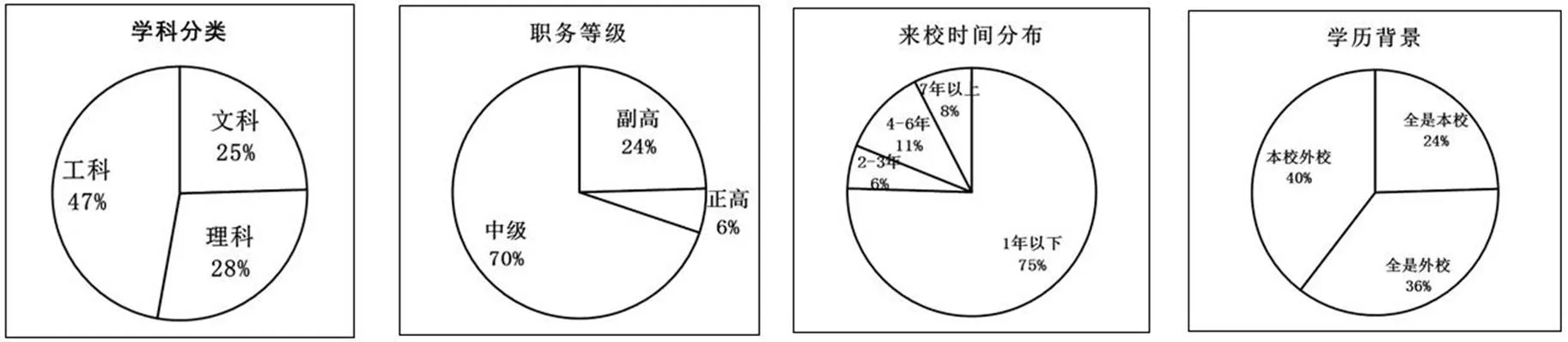

本研究以参加北京市某高校教师岗前培训的53名青年教师为研究对象,其中男性42人,女性11人;年龄介于27~45岁之间,平均年龄为33.77±4.135岁;所有教师均具有博士学历;77.36%的教师具有国外工作或学习经历,28.3%的教师具有国内外高校工作经历。这53名被试的人口统计学信息分布情况如图1所示。

图1 53名被试的人口统计学信息分布图

2 研究工具

本研究主要采用纸质调查问卷来调查岗前培训前后高校青年教师的职业适应水平,进而探索岗前培训对于职业适应的影响效果。调查问卷主要包含人口统计学信息和职业适应情况两个部分。作为笔者关于高校青年教师职业发展研究的延续工作,本研究继续采用先前研究设计的职业适应问卷中的30个条目[10],同时采用李克特五点量表计分法描述与个人实际情况的符合程度——1分表示极不符合,2分表示不太符合,3分表示基本符合,4分表示比较符合,5分表示完全符合。高校青年教师的职业适应因子及其内涵如表2所示。

表2 高校青年教师的职业适应因子及其内涵

3 数据分析

本研究运用统计工具SPSS 22.0软件进行分析,并使用描述统计、单因素方差分析及相关分析等方法,来探讨引入团体咨询的岗前培训对于高校青年教师职业适应的影响效果。

四 研究分析及结论

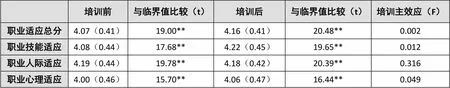

对问卷数据进行处理后,本研究首先计算了53名被试在培训前后的职业适应得分,结果如表3所示。表3显示,培训前后职业适应各因子的得分与总分均显著高于临界值3分,所有的t≥15.70、P<0.01,说明被试的职业适应水平较高、职业适应状态良好。培训前后被试在职业适应总分、职业技能适应、职业心理适应上的得分都有所提高,仅职业人际适应的得分略有下降,说明培训具有一定的改善效果。但是,各因子的培训主效应均不显著,说明培训的影响效果不显著,这可能与培训时间较短、被试本身职业适应总分较高的“天花板效应”存在一定的关系。

表3 培训前后的职业适应得分

注:**表示P<0.01,括号内数字为标准差。

1 人口统计学变量的影响分析

如前文所述,本研究中的53名被试有约79%为男性、100%为博士、70%具有中级职务,反映了部分人口统计学变量分布不均衡。而本研究主要考察分布相对均衡的人口统计学变量的影响,具体分析如下:

①年龄段。培训前后,年龄段的主效应在职业适应总分及其它各项上均不显著。但培训后,36~40岁被试在职业适应总分、职业人际适应、职业心理适应上的得分均低于培训前,只有职业技能适应的得分高于培训前;(职业人际适应)=2.746(P=0.053),显著性水平接近0.05,36~40岁被试的职业人际适应得分低于其它年龄段,可能由于该年龄段被试的样本量小,未达到统计学差异。此外,30岁以下被试在职业心理适应上的得分高于其它年龄段,而其它年龄段的各因子在培训前后没有显著差异。由此可见,岗前培训对于年龄段为36~40岁和30岁以下的被试在影响效果上存在一定的差异。

②学科分类。培训前后,不同学科分类的主效应在职业适应总分及其它各项上均不显著。但培训后,理科被试与其它学科被试有所不同:理科被试的职业人际适应得分低于培训前,而其它学科被试的各项得分均高于培训前。

③工作时间。培训前后,不同来校工作时间的主效应在职业适应总分及其它各项上均不显著,其原因可能在于被试中有81%的教师来校时间均不足3年。

④海外经历。培训前,不同国外经历教师的职业心理适应得分存在显著差异——(职业心理适应)=3.527(P<0.05),进行成对比较并对多重比较的结果进行Bonferroni校正,本研究发现没有国外经历的被试在职业心理适应上的得分显著高于有国外经历的教师。培训后,不同国外经历教师在职业适应总分、职业人际适应上的得分存在显著差异——(职业适应总分)=3.367(P<0.05),(职业人际适应)=3.660(P<0.05),进行成对比较并对多重比较的结果进行Bonferroni校正,本研究发现有国外学历的教师在职业人际适应上的得分显著高于有国外工作经历的教师。培训前后有国外工作经历的教师的职业人际适应得分下降,说明有国外工作经历的教师在人际适应方面需要进一步加强,这与国内外人际沟通方式存在差异有一定的关系。

⑤国内经历。培训前,不同国内经历的被试在职业心理适应上的得分存在显著差异——(职业心理适应)=4.551(P<0.05),进行成对比较并对多重比较的结果进行Bonferroni校正,本研究发现有国内经历的被试在职业心理适应上的得分显著高于没有国内经历的被试。培训后,不同国内经历的被试在职业适应总分及其它各项上均不显著。上述分析说明,没有国内经历的被试通过岗前培训在一定程度上提高了其职业适应水平,但岗前培训对于有国内工作的被试影响效果不明显。

⑥学历背景。培训前,不同学历背景的被试在职业适应总分及其它各项上均不显著。培训后,不同学历背景的被试在职业适应总分上的得分存在显著差异——(职业适应总分)=3.600(P<0.05),进行成对比较并对多重比较的结果进行BonFerroni校正,本研究发现同时具有本校和外校学历的被试在职业适应总分上的得分显著高于学历全是外校的教师,说明岗前培训对于同时具有本校和外校学历的教师的影响要大于学历全是本校的教师。基于此,在设计岗前培训方案时,有必要针对教师的学历背景设计不同的培训方案,如针对没有本校学历背景的教师,可有针对性地增加校史、校训方面的培训。

2 相关分析

本研究对职业适应总分及各因子之间进行了相关分析,结果显示:培训前后,职业适应总分及各因子均存在显著的相关关系,相关系数介于0.628~0.938之间(P<0.01)。其中,职业适应总分与职业技能适应的相关程度最大,而职业人际适应与职业技能适应的相关程度最小。

3 小结

基于上述分析,本研究发现将团体咨询应用于岗前培训之中,在职业发展方面对具有以下特征的教师产生了一定的影响:①年龄段为36~40岁和30岁以下的教师;②理科教师;③有国外学历和国外工作经历的教师;④同时具有本校和外校学历以及学历全是本校的教师。

但是,本研究尚未发现岗前培训对高校青年教师的职业适应有显著影响,可能有以下几种原因:①目前以课程为主的岗前培训并不是提高高校青年教师职业适应的最有效手段,其它培训类型的干预效果可能更显著。②由于团体咨询只占用了岗前培训较短的时间,前后测时间仅相隔一周,而被试的职业适应变化可能需要较长的时间,故岗前培训的长期影响无法得到反映。因此,后续研究应在培训后一段时间(如3~6个月)内再次对被试进行测量,并在实验设计上应设置未经培训的对照组,以通过比较进一步探索培训效果。③被试的职业适应水平本来就相对较高,易出现“天花板效应”,无法体现出岗前培训的影响。因此,后续研究需进一步对被试进行访谈,通过质性数据研究来探索影响职业适应的重要因素。

五 应用前景与研究反思

1 团体咨询在岗前培训中的应用前景

①引入团体咨询的岗前培训可以为高校青年教师的职业发展提供交流与学习的平台。高校青年教师正处于职业发展之探索和确立阶段的关键时期,既要对初步进行的职业选择进行确认,又要对未来的职业发展前景进行预先判断。因此,这个时期需要教师大量接触和收集各种信息,持续培养职业发展所需具备的各种素质,并不断地对个人兴趣、能力与职业选择进行磨合。基于此,团体咨询通过在学校提供足够的可供选择的信息,可为这种磨合进行储备,并为高校青年教师搭建一个交流与学习的平台,以实现他们与工作环境之间的良性互动。

②引入团体咨询的岗前培训可以为高校青年教师建立动态职业发展机制。高校青年教师个人需求和工作要求的适配是一个动态过程,需要关注两个问题:一是要把高校的发展目标和要求明确告知教师,让他们熟悉工作环境、清楚所需的职业技能;二是要帮助他们在新环境中构建一套自我认知和反馈的体系,帮助他们掌握不断获得信息的手段。团体咨询可以有效帮助教师在工作过程中建立与环境的正向反馈机制,能实现高校组织满意度和教师个人满意度的双赢。

③引入团体咨询的岗前培训可以为高校青年教师的职业发展提供切实可行的方式。比如,可以设计有特色的团体咨询活动,来满足高校青年教师职业适应等职业发展的要求;也可以结合高校的实际情况,来探讨岗前培训方案的可行性。本研究引入的团体咨询的优势在于可以将教师在团体咨询中形成的信任感和归属感进一步发展为他们在现实工作生活中对学校、社会、国家的认同感和归属感,并帮助他们建立自我学习和互相学习的团队,通过发挥团队的作用来促进高校青年教师的职业发展。

2 研究反思

本研究存在以下局限:①研究设计方面,缺少未参加培训教师的对照组来验证岗前培训的效果,被试的培训时间也相对较短,长期影响效果可能没有凸显出来。后续研究宜增加对照组测量和追踪测量,来进一步探索如何改善高校青年教师岗前培训的影响效果。②研究工具方面,没有信效度较好的量表来观测教师的职业发展情况,选用的纸质调查问卷来观察职业适应的变化,在一定程度上影响了研究结果的可信度。后续研究需开发或引入以高校青年教师为研究对象的量表,以更有效地测量职业适应等与高校教师职业发展相关的变量。③研究内容方面,被试在人口统计学变量方面分布不够均衡,且样本量相对较小。后续研究可以尝试在扩大被试样本量的基础上,对人口统计学变量进行科学分析和比对,以得到更有说服力的分析结果。

综上所述,未来国内针对高校青年教师岗前培训的研究应向研究主题、研究方法的多样化发展,借鉴国外相关的成熟量表并予以本土化,加大符合科学规范的定性研究力度。本研究通过实证数据,验证了引入团体咨询的岗前培训对于高校青年教师职业适应的影响效果,在一定程度上填补了国内团体咨询研究中实证研究缺乏数据支撑的不足。希望研究者多关注高校青年教师的职业适应等职业发展问题,以合力推动高校人才培养工作和科学研究工作的顺利开展。

[1]新华社.习近平:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[OL].

[2]樊富珉.我国团体心理咨询的发展:回顾与展望[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2005,(6):62-69.

[3]邵瑾,樊富珉.1996-2013年国内团体咨询研究的现状与发展趋势[J].中国心理卫生杂志,2015,(4):258-263.

[4](美)詹妮斯L.迪露西亚瓦克,黛博拉A.格里提,辛西亚R.卡伦娜,等著.李松蔚,鲁小华,贾烜,等译.团体咨询与团体治疗指南[M].北京:机械工业出版社,2014:33-42.

[5]赵惠君.美国高校教师发展:多维的演进[J].高等教育研究学报,2013,(3):45-48.

[6]邹军,赵志鲲.高校人才培养工程的思考与探析[J].高教论坛,2013,(1):29-32.

[7]张晓泳,胡吉省.高校教师心理问题分析及心理健康维护[J].华东交通大学学报,2005,(6):117-120.

[8]王吉春.谈高校青年教师职业适应能力的培育[J].教育探索,2012,(12):108-110.

[9]黄辛隐,张秀敏.高校青年教师心理健康及团体心理训练设计研究[J].心理科学,2004,(2):307-310.

[10]金明珠,樊富珉.高校新教师的职业适应与职业认同研究[J].清华大学教育研究,2017,(3):113-117.

The Application of Group Counseling in the Pre-service Training for Young Teachers in Colleges and Universities

JIN Ming-zhu1,2HANG Ju2TIAN Jing2FAN Fu-min1

In order to cultivate high-quality group of young teachers in colleges and universities and accelerate their professional development effectively, it is necessary to innovate the pre-service training and explore the introduction of new technologies and new methods. Therefore, this paper introduced the group consultation in the pre-service training and took 53 young teachers who attending the pre-service training in a university of Beijing as research objects to explore the effect of pre-post training on the professional development of young teachers. Through the impact analysis of demographic variables and the relevant analysis, it was found that the pre-service training with group consulting could improve the vocational adjustment abilities of young teachers to some extent. Especially, the pre-service training with the group consulting had certain influence on the teachers aged 36-40 years old and under 30 years old, the science teachers, the teachers with foreign education or foreign work experience, the teachers with education of the university and the external universities, the teachers with education all of the university. Based on the results, the application prospect of group counseling in the pre-service training of young faculties in universities was presented, and the deficiencies in present research and subsequent research were reflected. The results of this paper could provide strongly empirical data support for the design of targeted pre-service training scheme and offer effective support for the professional development of young faculties in universities from the theoretical and practical levels.

group counseling; pre-service training; young faculties in universities; vocational adjustment

G40-057

A

1009—8097(2018)09—0099—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.09.015

金明珠,清华大学人事处职员,清华大学心理学系在读博士,研究方向为教师职业发展、教师培训和职业心理咨询,邮箱为jinmzh81@163.com。

2018年3月24日

编辑:小米