副热带高压控制下一次区域性强对流暴雨成因分析

2018-10-15肖贻青黄少妮娄盼星刘嘉慧敏

肖贻青,黄少妮,娄盼星,刘嘉慧敏

(陕西省气象台,西安 710014)

强对流天气是在有利的大尺度天气背景下,由中小尺度系统直接产生的[1-2],具有时间短、强度大、移动速度快的特征。强对流天气的发生、发展主要依赖于大气层结的热力条件及抬升条件,中层的干空气或中层逆温层及强的垂直风切变具有重要作用[2-4]。潘留杰等[5]利用中尺度天气图分析法和雷达资料对陕西中部的一次强对流天气过程进行了分析,结果表明冷暖平流、干线、湿舌、显著流线和切变线的位置是强对流天气分析的有效手段;许新田等[6]对陕西一次持续性强对流天气过程的成因分析表明,中尺度雹暴云团的长久生命史是强对流天气的主要原因,地面辐合线是触发对流的主要因子。夏季西太平洋副热带高压是影响中国天气的主要大气环流系统之一,它所处的位置及变化造成低层西南季风暖湿水汽输送的进退,从而影响了中国雨带的分布[7-8]。徐远波等[9]对一次突发性大暴雨过程研究结果表明,副热带高压及其向南摆动是该过程的大尺度环流背景;尹红萍等[10]对盛夏上海地区强对流的分析结果表明,盛夏期间副热带高压北侧容易发生强对流天气,对抬升条件有较高要求。在实际预报中,当副热带高压控制时,一般不会发生强对流天气,因此副高控制下的强对流天气很容易出现漏报。2016年8月24日夜间至25日清晨,在副热带高压控制下,关中出现了具有强对流性质的区域性暴雨天气过程,文章利用NCEP1°×1°再分析资料、MICAPS常规观测资料、区域自动站等资料,分析副热带高压控制下强对流天气的特征,为此类强对流天气的预报提供一些参考。

1 降水实况

2016年8月24日20时至25日08时,陕西关中出现了区域性暴雨和局地大暴雨天气过程,此次降雨过程主要为短时强降水形式,主要落区位于宝鸡、咸阳、西安、渭南,该次过程国家基准站12站达到暴雨,其中1站为大暴雨,区域自动站163站暴雨,12站大暴雨,其中最大雨强出现在咸阳市武功县的小村站,8月25日02时至03时降雨量达82.3 mm。该次过程前期,关中持续高温天气,此次暴雨来势凶猛,致灾性强,且降水区位于副热带高压控制区内,给预报带来了较大的困难。

2 天气背景

2.1 高空形势

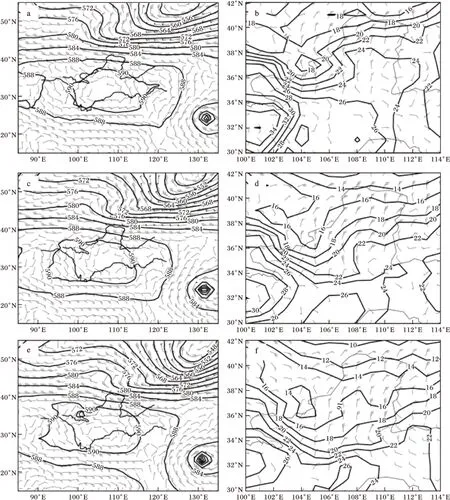

24日20时,500 hPa天气图上(图1a),东亚中纬度环流形势为一槽一脊,低槽位于东北北部,槽线从东北冷涡中心延伸呈东北—西南向,槽底新疆至华北为多波动偏西气流;高脊位于贝加尔湖南部。西太平洋副热带高压(下简称“副高”)非常强盛,并受台风的影响,整体偏西北上与大陆高压合并,588 dagpm线基本覆盖了大陆中部。为了研究这次过程的特征,在588 dagpm线里特地分析出了一条590 dagpm等高线,该等高线覆盖了西北地区东南部及西南地区东北部和江淮流域东部地区,其中心有显著的反气旋环流结构。除榆林外,其它地区均处于590 dagpm等高线内部,且暴雨区就位于该等高线附近。700 hPa(图略)上,受副高影响,陕西上空位势高度均大于312 dagpm,在关中西部以西至甘肃南部存在明显风切变。850 hPa(图1b)上,在甘肃南部和宁夏交界处,有一较深的温度槽,冷平流非常强盛;且在宝鸡西部的甘肃区域,存在西北风与偏东风或东南风的切变,具有较强辐合抬升作用,并有利于冷暖空气交汇。与此同时,陕北也存在一定强度的冷平流,但由于等温线相对稀疏,平流强度相对较弱,配合东部较弱的切变,个别站点出现了雷阵雨。而该时刻关中地区还未出现降水。

图1 500 hPa环流形势(a.c.e)和850 hPa温度场(b.d.f)(a、b为2016-08-24T20;c、d为2016-08-25T02;e、f为2016-08-25T08)

25日02时,在500 hPa天气图(图1c)上,东北冷涡加深,槽线略有南压,贝湖高脊减弱,东北—西南向的槽线向东倾斜,横槽略有转竖,北方地区依然处于槽底偏西多波动气流中。台风在缓慢西移过程中快速加强,副高主体基本维持,但外围风速加大且扰动加强,整体强度增加,此时关中区域位于590 dagpm等高线附近。在700 hPa(图略)上,陕西省稳定在312 dagpm等高线内,风切变东移至关中西部;850 hPa(图1d)上,风速和温度槽显著加强,20 ℃等温线从宁夏西部和甘肃交界处南压至宝鸡西部,较强冷平流从西北向南进入关中中西部,宝鸡、西安、咸阳境内存在东北风和西南风的显著切变线。本次暴雨过程从8月24日22时起,由宝鸡西部开始,向东移入西安和咸阳。

25日08时,500 hPa上(图1e),贝湖高脊持续减弱,槽线继续向东倾斜,冷空气南下路径偏东。台风继续加强,副高维持。590 dagpm等高线内的反气旋环流中心向南移动,附近的短波扰动减弱,但控制区域几乎没有变化。对应850 hPa上(图1f),风切变东移至关中东部边境,温度平流也明显减弱并移出陕西,09时暴雨过程基本结束。

2.2 地面形势

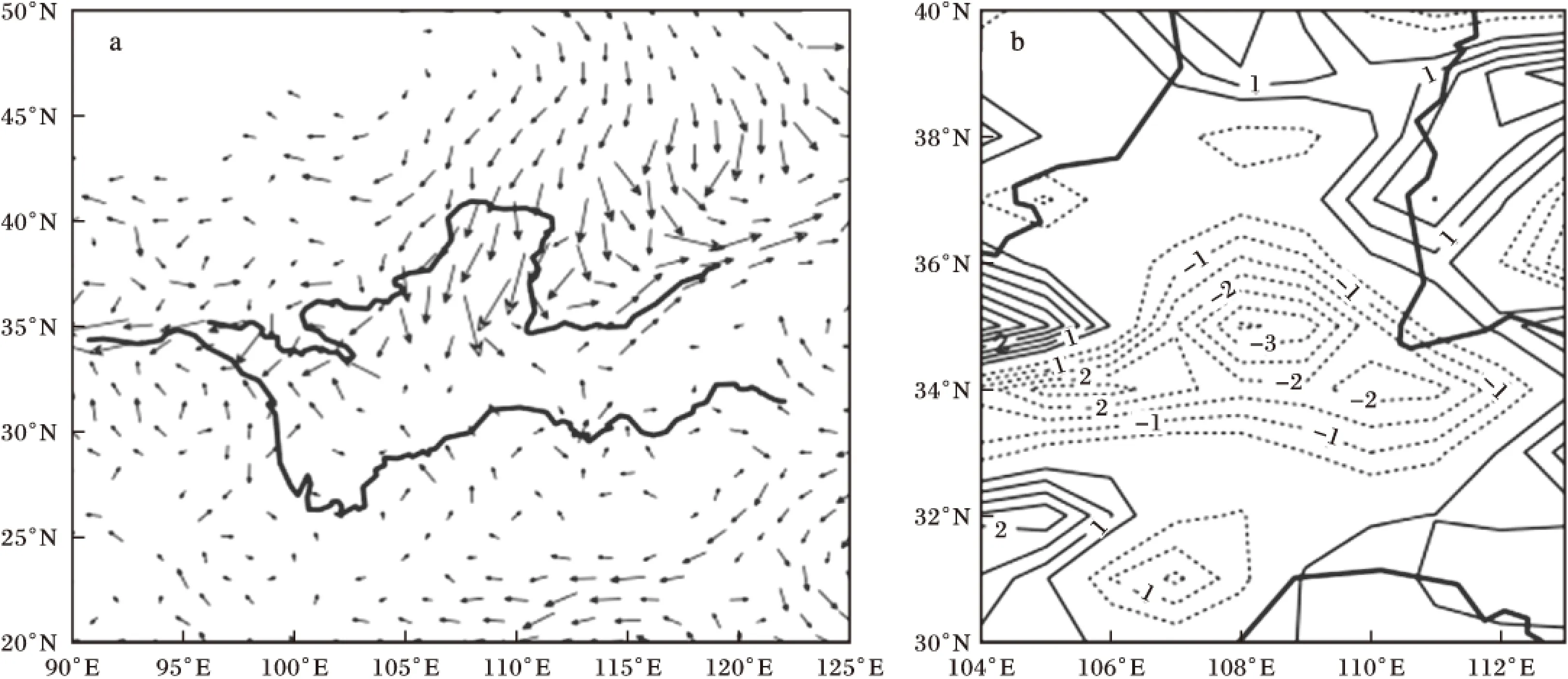

通过地面气压场分析发现,24日08时青海—甘肃有冷高压形成,冷锋前部从陕西北部绕过,抵达陇南—川北地区,四川地区的热低压向北扩展到陕西中南部,此时陕西还未受冷锋影响;14时,冷高压继续南下,高压前部冷锋抵达陕北中部,延安地区开始出现弱的阵性降水;20时(图2a),贝加尔湖冷高压南下到达蒙古境内,冷锋进入关中北部至陕西与甘肃交界处。陕西境内存在有明显风向切变的地面辐合线,随着时间推移,地面辐合线向东移动。

对锋面路径分析可以看出(图2b),24日20时锋面进入关中西北后,移动速度减缓,3 h仅向南移动了60 km左右,平均速度不到20 km/h。锋面作为天气尺度的抬升触发条件,当其缓慢移动,再配合中小尺度系统的活动,会导致强对流天气持续发展,非常容易造成对流性暴雨。

图2 2016-08-24T20地面气压场和锋面位置(a)及陕西境内锋面移动(b,图中数字表示月日时)

3 物理量诊断

3.1 水汽条件

从环流背景特征分析可以看出,这次降水过程主要受强副热带高压控制,中低层850 hPa有明显的冷平流和切变,地面配合有天气尺度的锋面强迫抬升。但除了较好的动力条件外,在盛夏造成短时暴雨还需要充沛的水汽条件和不稳定层结条件。

对于水汽条件来说,陕西大多数暴雨的水汽来源于孟加拉湾—南海一带,主要位于对流层低层,尤其在西太平洋副热带高压较强时,西南暖湿气流沿副高外围输送至陕西境内。但在该次过程中,由于强大高压的反气旋环流控制,阻断了水汽输送通道,从8月25日02时850 hPa的水汽通量可以看出(图3a),陕西境内没有明显的外部水汽来源。而同时刻的水汽通量散度(图3b)可以看到,在关中区域有明显的水汽辐合区,且中心位于关中西部即强降水开始的位置。中低层的比湿均大于10 k/kg,湿度条件较好,说明本次过程的水汽基本来源于本地,在一定的天气条件下进行了强烈的辐合。

图3 2016-08-25T02 850 hPa水汽通量(a,单位为g/(cm·s))和水汽通量散度(b,单位为10-7g/(cm2·s·hPa))

3.2 上升条件

为了解这次区域性暴雨与垂直速度的关系,对中低层的垂直速度分布和演变进行分析。从关中地区24日20时的垂直速度剖面图(图略)可以看出,上升运动从地面开始,这也说明了抬升触发机制是由锋面过境造成;最大上升速度大于600×10-5Pa/s,位于850 hPa~700 hPa,此高度为水汽容易聚积的高度,较强的上升速度可使水汽充分并高效凝结;上升运动最高高度到达500 hPa左右,500 hPa以上则转为下沉气流,说明此时高层处于辐散区中,高低层配置并不是很好,强对流未能充分发展。宝鸡以东的下游地区整层出现上升运动,但最大上升速度位于400 hPa左右,中低层垂直上升速度较小,未能将水汽更好地抬升凝结,因此暂时未出现强降水程。

进而对整个陕西省850 hPa的上升运动进行分析,发现8月24日20时陕西省除榆林、延安东部外都处于垂直上升运动区,而垂直上升速度最大区位于宝鸡西北部与甘肃交界处,达到600×10-5Pa/s(图4a),也是该次陕西省强对流最初触发的区域。随着天气尺度锋面的移动,最大垂直上升速度中心随着锋面及强降水雨带向东移动,25日08时移出陕西,此时全省的垂直速度均小于500×10-5Pa/s(图4b),暴雨过程也已经结束。说明在此次强对流过程中,大于500×10-5Pa/s的上升运动和强降水落区有较好的对应关系。

3.3 不稳定条件

选择西安市泾河站24日14时和20时探空曲线和资料分析此次暴雨过程的大气层结情况。14时探空图(图5a)上,受强大的副热带高压控制,整层大气比较干燥,地面温度迅速增加到36 ℃以上,大气层结不稳定显著加强,对流有效位能从08时的106 J/kg骤增到2 909.3 J/kg。研究表明,强的对流有效位能(CAPE)会使气块加速通过暖云层,从而缩短了通过暖云过程形成降水的时间,导致大量水汽进入高层,并不利于大降水量和高降水效率的形成[11];此外500 hPa和850 hPa假相当位温θse之差为-12 ℃,大气处在对流不稳定中,但由于缺乏有效的抬升触发条件,午后并没能产生强对流天气。20时(图5b),午后持续的高温天气造成整层大气湿度相对较小,夜间随着气温下降,整层湿度有所增加,尤其在中层;850 hPa以下及700 hPa以上主导风向为东北风,700 hPa为西南风,存在非常强的风切变,强风切变与上干下湿的层结分布非常有利于强对流的发生。此时500 hPa和850 hPa假相当位温之差为-14 ℃,较午后层结不稳定性稍有增加,虽然对流有效位能值从午后的2 909.3 J/kg下降到901.2 J/kg,但研究表明,CAPE值在1 000 J/kg左右造成的雷雨可能性非常大[12]。对比其他物理量可以看到20时的K指数增加,说明层结的不稳定性一直在加强;SI指数从0增加到1.41,表示发生强雷暴的可能较小;产生了142 J/kg对流抑制能量,可使能量在低层有所积累,一旦这种抑制被突破,对流运动很快得到充分的发展;另外自由对流高度明显增加,若此时气块被外力强迫抬升的至此高度,则可自由上升到更高层,从而加强对流。

图4 2016年8月850 hPa垂直速度分布图 (a 24日20时;b 25日08时,单位为10-5 Pa/s)

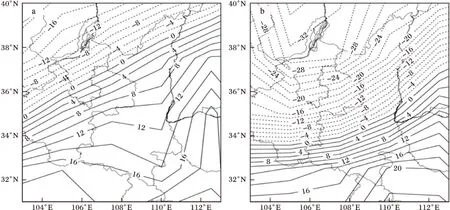

通常情况下,暴雨产生时850 hPa和500 hPa假相当位温θse之差处于0~15 K之间[13],从该次过程850 hPa和500 hPa假相当位温θse之差的分布(图6a)可以看出,24日20时关中和陕南地区该差值均大于8 ℃,说明该区域的大气层结为对流不稳定,且关中西部的差值梯度非常大,具有强的热力不稳定,对流更容易被触发,整个强降水过程发生时850 hPa和500 hPa假相当位温θse之差基本为8~14 ℃。25日08时(图6b),此时强降水过程已经基本结束,不稳定能量被释放,关中区域850 hPa和500 hPa的假相当位温之差大于0 ℃,大气层结为对流性中性或对流稳定状态。

图6 2016年8月850 hPa和500 hPa假相当位温θse之差的空间分布(单位为℃;a 24日20时;b 25日08时)

4 中尺度对流云团分析

从FY-2F气象卫星云图的TBB演变(图7)可以看出,24日20时甘肃中西部存在一中心tBB<-52 ℃的对流性云团,与该云团对应的地面图上有一中尺度的气旋;22时,该气旋的尺度增加并向东发展,云图上关中西部与甘肃交界处出现了两个强对流云团,一个位于甘肃南部,另一个位于相对较弱的对流云团即将进入陕西境内,此时宝鸡西部2站出现大于20 mm/h的短时强降水。随着时间推移,25日00时相对较弱的对流云团快速加强,并进入宝鸡西部,此时位于对流云团底部边缘的宝鸡千阳出现了74.3 mm/h的短时强降水;02时对流云团继续加强东移至地面辐合线附近,对流中心进入西安境内,最大降水出现在西安的星火立交防汛泵站,为60.9 mm/h;04时tBB<-60 ℃的对流云团主体全部进入陕西境内,云顶亮温较低处的云团处于关中东部地区,此时宝鸡的强降水已结束,降水带东移南亚至西安、咸阳、渭南,咸阳兴平的店张站小时雨强最大为70.3 mm;06时强降水云团继续向东移动,但强度有所减弱,亮温低值中心分为两个,其中云顶亮温最低值位于渭南地区,此时渭南大荔的陕渭朝邑站出现了64.4 mm/h的短时强降水;08时对流云团在东移的过程中明显减弱,此时短时强降水的强度也随之减弱;09时全省无短时强降水过程。

图7 2016-08-24T14—25T08 TBB演变

从整个TBB的演变过程,也可以清楚地看到,这次引发强降水的对流云团为一典型的中尺度对流复合体(MCC)。发生阶段从24日18时起,在宁夏南部与甘肃交界处,出现了一些零散的弱对流云团,随着时间推移,20时对流云团增大,云顶亮温降低,并且向南移动靠近陕西。随后对流云团在较强的不稳定层结和锋面抬升的强迫作用下,冷云区温度快速下降;22时在宝鸡的西北方向出现了中β尺度对流云团,其tBB≤-32 ℃的面积达到8×103km2左右,云团中心最低云顶亮温低于-52 ℃;随着对流发展,云团面积不断增加,强度加强,25日00时云团沿东南方向移动并进入宝鸡境内,tBB≤-32 ℃的冷云罩面积迅速增加到3.0×105km2左右,低于-52 ℃的云区范围快速增长。02时云团逐渐发展合并增大,tBB≤-52 ℃的冷云罩面积达到5.8×104km2左右,偏心率(短轴/长轴)约为0.8,边界清晰,成为一个成熟的MCC,对应小时雨量最大达到60 mm左右。02时至06时成熟的MCC稳定维持在关中中部地区。在此期间宝鸡、咸阳、西安出现了短时强降水,其中02时至03时MCC发展为最强盛阶段,tBB≤-52 ℃的冷云罩面积最大达到6.2×104km2左右,这时出现了此次最强的短时强降水(82.3 mm/h)。08时,MCC主体分离,位于关中西部的云顶变暖,冷云面积减小,位于关中东部的云罩在强度和面积上虽然没有明显减弱,但由于向下风方向快速移动,影响范围已脱离陕西省。09时关中区域短时强降水过程结束。

造成该次陕西关中区域暴雨的MCC的对流云团于24日18时在宁夏南部生成,经过8 h的移动发展,于25日02时形成为一个成熟的MCC,03时达到最强,整个生命史长达8 h以上。

5 结论

(1)东北冷涡后部横槽转竖,引导冷空气南下,南下冷空气与副高内部暖湿气流交汇是造成这次强对流暴雨的主要背景条件。

(2)关中地区降水前期的高温高湿条件给暴雨提供了水汽和不稳定条件;对流不稳定、中等强度的对流有效位能和合适的对流抑制能量更有利于高降水效率和强降水的形成。

(3)垂直上升运动大值区的中心变化与暴雨落区有较好的对应;中尺度对流云团缓慢东移和发展,逐渐发展成为成熟的MCC,直接导致了关中区域性强对流暴雨的发生。