冷锋影响下西安一次对流性暴雨研究

2018-10-15马晓华刘嘉慧敏张雅斌

马晓华,马 青,刘嘉慧敏,张雅斌

(1.陕西省气象台,西安 710014;2.眉县气象局,陕西眉县 722300;3.西安市气象台,西安 710016)

2015年8月3日傍晚,西安地区出现了一次低槽冷锋型暴雨天气过程(下简称“8·3大暴雨”),暴雨出现在冷锋前,具有明显的中尺度对流性质。此类暴雨在陕西较为常见,但预报难度很大。目前,在暴雨研究[1-3]中普遍认为,暴雨发生在有利的大尺度环流背景下,由一系统的中小尺度系统引起。王楠等[4]分析了冷涡影响下干侵入的特征及其对短时暴雨发生、发展的作用机制,认为干侵入能增大对流云团边缘亮温梯度,使对流云团发展,有利于对流性暴雨发生。张雅斌[5]认为西安“8·3大暴雨”属于热带海洋型降水,加强雷达资料分析研判,跟踪山地杂波中孤立的、中心高反射率的中小尺度对流单体,可提前发布秦岭北麓暴雨预警。本文针对此次对流性暴雨特点,利用WRF中尺度模式同化预报资料,对该过程动力场、热力场结构、不稳定机制及中小尺度系统活动特点进行综合分析,试图总结此类型暴雨预报着眼点,为提高此类暴雨预报能力提供参考。

1 降水实况及过程特点

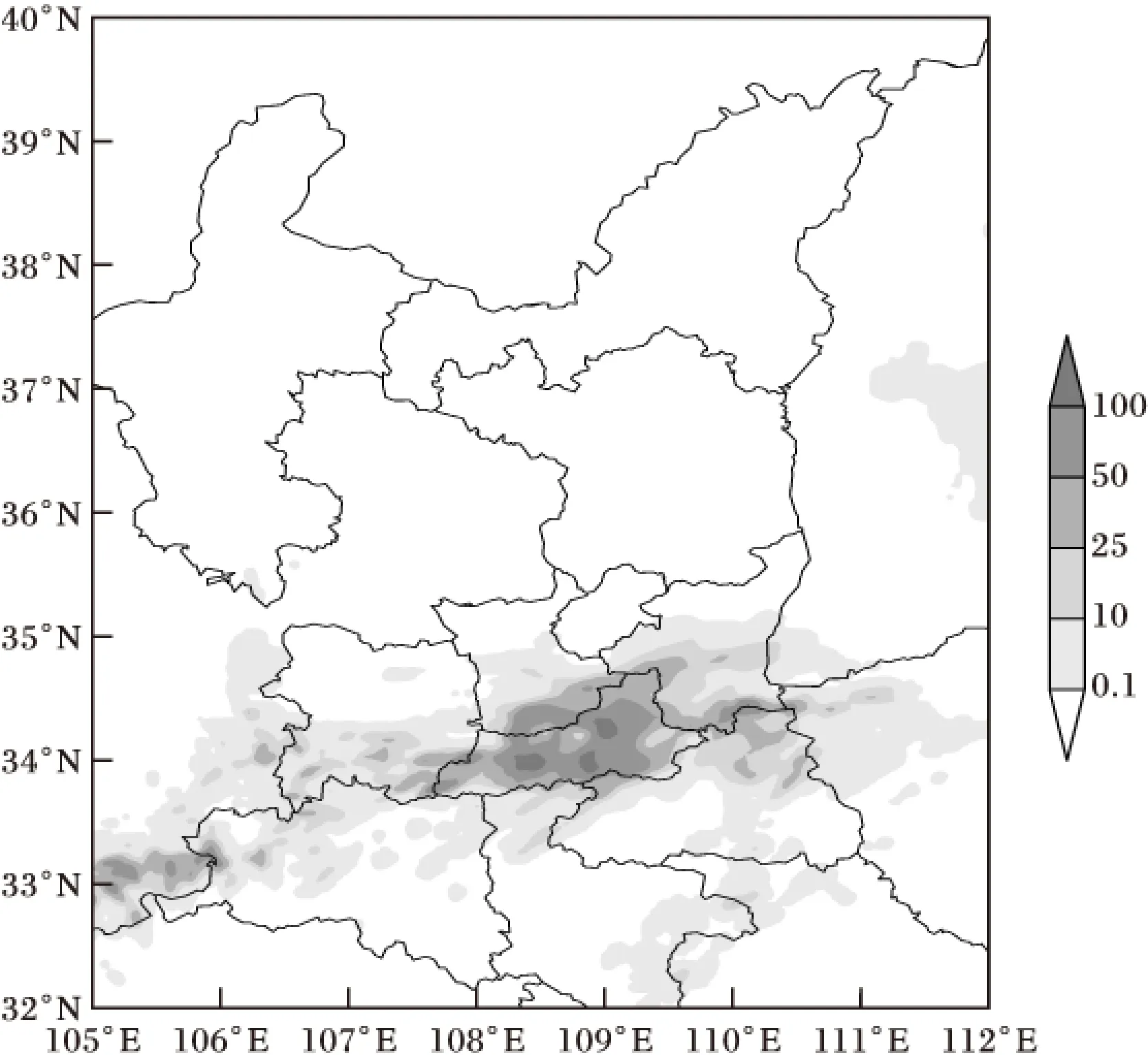

2015年8月3日下午西安市区及近郊出现了一次强暴雨过程(图1)(北京时,下同),其中14时至20时,全市有25个区县站累积降雨量≥50 mm,最大降雨量为长安县引镇大峪站为142.9 mm,突破建站以来历史极值。强降水主要集中在16时到20时,其中17时到18时引镇大峪降雨量为86.3 mm,18—19时临潼为76.1 mm,19时到20时军区疗养院等区域站降雨量达70 mm以上,强降水导致了局地山洪爆发,7人死亡,市区出现严重内涝。整个降水落区集中,降水的突发性及致灾性强。

图1 2015-08-03T14—20降水量(单位为mm)

2 数值模式及资料同化预报方案

使用西安、延安、宝鸡3部C波段新一代多普勒天气雷达资料进行WRF中尺度模式同化预报,背景场取自NCEP1°×1°逐6 h再分析资料。WRF模式采用两重双向嵌套,中心位于108°E、35°N,分辨率分别为15 km和5 km,垂直方向32层。主要物理参数化方案包括:YSU边界层方案、RRTM长波辐射方案、Dudhia短波辐射方案、Noah陆面过程方案、WSM6类方案、Kain-Fritsch(new Eta)积云参数化方案。采用间歇性同化方法进行预报,过程从当日14:00开始,逐6 min同化雷达资料至16:00,再直接积分10 h。

3 环流背景

3日08时,500 hPa天气图上,从贝加尔湖到内蒙古和黑龙江交界处有冷涡发展,处于冷涡底部的内蒙古中部、甘肃东部、四川盆地东北部位于宽广低槽区,低槽东移引导低层冷空气南下。700 hPa上,内蒙古中部到陇东地区有一东北西南向切变线,西安站上空为4 m/s西南风。850 hPa上,切变线位于榆林西部到甘肃东部一带,仍呈东北西南向分布,切变线南侧无明显低空急流存在。14时,随着500 hPa高空冷涡底部低槽东移,700 hPa和850 hPa切变线东移南压位于延安南部、关中中西部到陕南西部,高层槽线位置与低层切变线位置近乎重合。此时切变线两侧风速明显增大,低空偏南急流加强,西安偏南风风速增强至8 m/s。地面图上(图2a),陇东到陕西西部有高压发展,关中盆地东部有中心值为20 ℃的等露点线密集区(即干线)形成,同时有等温线密集区形成,锋区位于干线北侧,地面上有明显偏北风和偏南风的辐合区形成,冷锋位于地面辐合线附近。17时,低层700 hPa及850 hPa切变线南压到关中东部,850 hPa(图2b)西安地区相对湿度达90%以上,相对湿度大值区位于切变线附近,切变线南北两侧存在有明显温差(图2b),高的温度梯度及空气湿度均有利于强降水发生。同时由西安雷达风廓线图(图略)可以看出,从16:43开始西安上空3 km以下转为偏北风,冷锋已进入西安地区,3 km以上为强西南气流,地面冷锋南侵时抬升锋前偏南暖湿气流,潮湿的暖空气在锋前上升中释放凝结潜热,有利于锋生和正环流加强[6]。

图2 2015-08-03T14地面风场、露点(实线,单位为℃)及温度(a,长虚线,单位为℃),2015-08-03T17 850 hPa风场、湿度场(b,色斑区,单位为%)及温度(实线,单位为℃)

可见本次“8·3大暴雨”是由高空槽伴随低层切变线及地面冷锋快速南侵,与偏南暖湿气流在西安一带剧烈交汇而产生。

4 环境场分析

4.1 水汽条件

西南风急流的强度和位置可以作为暖湿气流向北输送和积累的标志。3日08时700 hPa天气图上,我国东南沿海为312 dagpm线高压控制,在高压外围有一支12~20 m/s的西南气流,此时西安位于急流轴左前侧,风速为4 m/s,14时急流轴向西北方向移动,西安风速增大到8 m/s。17时700 hPa低槽东移,低槽与东南沿海高压之间气压梯度加大,致使西南风增大,暴雨就发生在低空西南急流左前侧,低空急流将南海水汽向西北地区输送,同时导致急流左前侧气旋性涡度增强,有利于暴雨发生。从整层水汽通量场可以看出,15时开始西安地区的水汽通量自西向东开始增大,17时水汽通量值达最大(图3a),最大值可达9 000 g/(cm·s) ,强的水汽通量为西安地区短时暴雨提供了充足的水汽,此时低层700 hPa对应两个强的水汽辐合中心(图3b),临潼最大值达-2×10-7g/(cm2·s·hPa),秦岭南侧长安区最大值达-2.5×10-7g/(cm2·s·hPa),与17—18时西安城区、长安地区等暴雨发生中心相吻合。

图3 2015-08-03T17整层大气水汽通量(a色斑区,单位为g/(cm·s)),2015-08-03T17 700 hPa水汽通量散度(虚线,单位为10-7 g/(cm2·s·hPa))及2015-08-03T17—18降水量(b色斑区,单位为mm)

4.2 不稳定条件和热力条件

本次暴雨过程具有明显的强对流性质,伴有强雷电和短时强降水。分析不稳定条件发现,在西安上空冷锋前存在明显的对流不稳定能量集聚和释放过程。

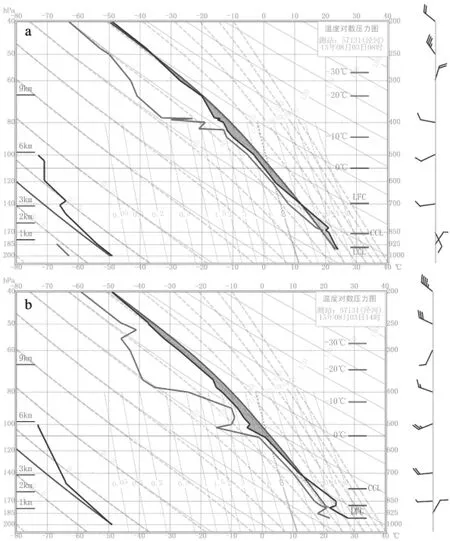

从西安泾河站3日08时探空图(图4)可以看出,大气温度湿度层结呈现典型的上干下湿状态,且在低层边界层内存在有利于大气不稳定层结建立的逆温层存在,大气中低层风随高度顺转,有强暖平流输送,对应K指数、沙氏指数及对流有效位能分别达39 ℃、-2.47 ℃、566 J/kg,0~6 km垂直风切变较小,且暖云厚度达4.0 km,非常有利于高效率降水产生。14时,随着地面晴空辐射加强及偏南暖湿气流增强,低层大气暖湿程度进一步加强,且在高层有明显的北风加大,干冷空气入侵,对流抑制消失,大气不稳定程度增强,K指数、沙氏指数及对流有效位能分别达43 ℃、-2.77 ℃、806.5 J/kg,在午后持续高温下,受地面冷锋入侵,大气不稳定能量剧烈释放,形成强对流天气。20时,随着强对流天气的结束,大气不稳定能量完全释放。

图4 2015-08-03泾河探空图(a 08时,b 14时)

3日14时冷锋前关中东部地区700 hPa上空有明显能量锋区存在,θse等值线近似呈南北走向(图略),1 000~400 hPa为暖湿层结,400 hPa以上为相对干冷层,形成对流不稳定区。与08时相比,高低层之间的θse增加了7 ℃,梯度加大,大气不稳定性加剧。16时,西安南部能量继续增加,对流不稳定层结仍维持,此时关中中部冷锋及θse密集区也在逐渐东移,向锋前不稳定区靠近。同时低空偏南急流也明显增强,两者共同触发了冷锋前对流不稳定能量的释放,激发了中小尺度对流系统发展,导致对流性暴雨的发生。

K指数的变化可以表征环境场的热力条件,是中低层稳定度和湿度条件的综合指标,通常K指数越大,层结越不稳定,大气潜在能量越大[7]。17时,暴雨发生前西安东部地区K指数最大值仍维持在42 ℃,值得注意的是在大值区西侧有K指数的密集区存在,K指数最小值约32 ℃,0.2°纬距达10 ℃变化,该密集区对应地面干线,干线东部大气层结高度不稳定,干线西侧大气层结相对稳定,随着冷锋的东移,大气层结稳定性被快速破坏,致使引镇大峪突发暴雨。18—19时K指数密集区消失,K指数大值区向西安东北部临潼地区延伸,其值约36~38 ℃,与该时段对应,临潼出现了短时强降水。

4.3 动力场分析

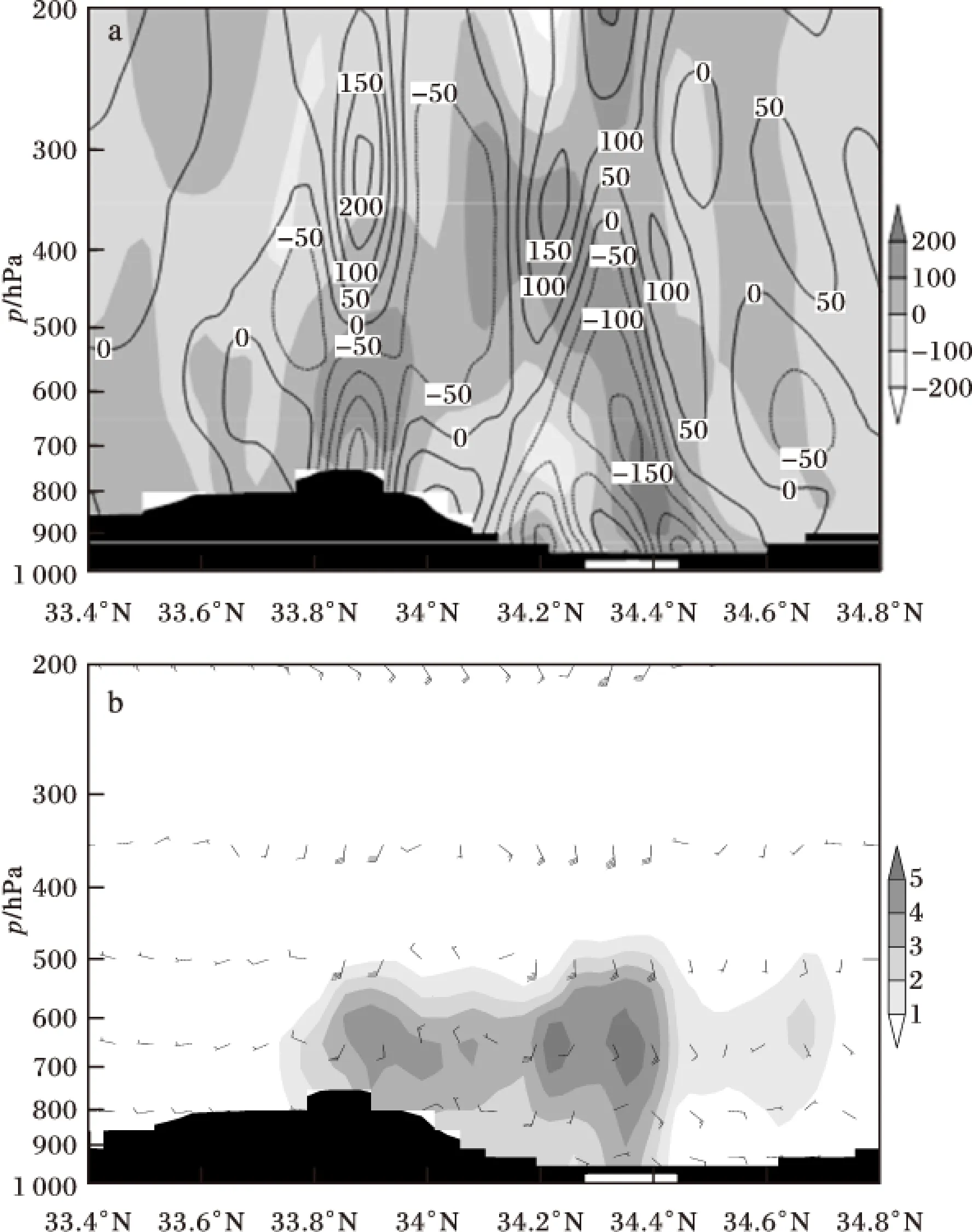

从垂直速度图可见,3日16时在西安中部出现了强上升中心,但上升中心与相对湿度场配合较差。17时,在长安地区和临潼地区出现了中心值达3.5 m/s的上升区,并位于冷锋前,从17时过长安站(108.91°E,34.15°N)的径向剖面图(图5a)可以看出,冷锋位于34°N左右,在锋前34.2°N~34.4°N范围内从地面到高空有一支强烈垂直上升气流,上升速度在1.0~3.5 m/s之间,上升区宽度仅有0.2°纬距,较狭窄,大气中低层雨水含量达5 g/kg,18时地面观测长安引镇大峪降水量86.3 mm,充沛的雨水含量及锋前强上升运动是造成局地暴雨的主要原因。在秦岭北侧冷锋后部有一支速度为1 m/s的下沉气流,下沉支与锋前上升支构成了次级环流,强降水就发生在锋前强上升区中。

图5 2015-08-03T17过长安站108.91°E涡度(阴影区,单位为10-5 s-1)及散度(a,等值线,单位为10-5 s-1)经向剖面,垂直速度(w*5)与雨水混合比(b,单位为g/kg)

17时,在西安东北部及南部有明显增大的辐合区及正涡度区出现,辐合强度可达-150×10-5s-1,并与正的涡度大值区对应,涡度值也突增到200×10-5s-1。过西安南部长安(108.91°E,34.15°N)的涡度散度径向剖面(图5b)也能看出在锋面附近的辐合区和正涡度区呈现狭窄及强度强特征,未来1 h内暴雨区位于34.2°N~34.4°N范围内正涡度大值区与强辐合大值区叠加处。

从动力场分析可见,本次中小尺度对流系统强度强,尺度小,垂直分布结构明显,锋面前强上升运动有利于低层暖湿气流快速向高空输送水汽,另一方面也是有利于触发锋前不稳定能量释放,导致对流性暴雨发生。

5 雷达特征

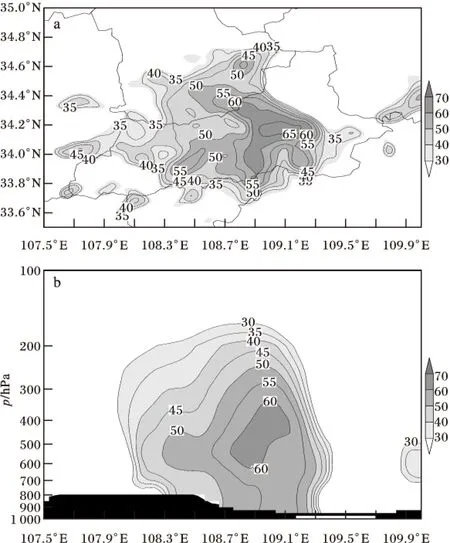

15时,在西安西部有分散的小尺度对流泡生成,中心最大强度为50 dBz,对流泡东移过程中发展成一个β尺度对流风暴,β尺度对流风暴中心由分散的小对流泡组成,中心最大强度为60 dBz,该对流风暴沿着秦岭北麓向东快速移动。17时,β尺度对流风暴继续发展(图6a),范围扩大,强度增强,分散的对流泡合并成一个完整的风暴中心,且强度达65 dBz以上,过β尺度对流风暴回波带中心109°E做剖面图(图6b)可见,35 dBz以上强回波范围大,且垂直伸展高度高,风暴中心约在400 hPa,由于对流环境的垂直风切变相对较小,风暴结构无明显倾斜结构,表现为塔状结构,没有明显的回波悬垂特征,这也解释了为什么接下来长安有短时强降水发生,没有伴随其它的强对流现象。18—19时后强回波带整体东移,经过临潼,造成临潼日降水量突破建站以来历史极值。

图6 2015-08-03T17最大反射率因子(a,阴影区,单位为dBz),过109°E反射率因子剖面(b,单位为dBz)

6 小结

(1)本次暴雨是冷涡低槽东移配合低层冷式切变线、地面冷锋东移南压导致的锋前对流性暴雨过程。高层槽线与低层切变线位置相对重合,锋面陡峭,锋面南侧强的对流不稳定层结,均有利于对流暴雨的发生发展。

(2)暴雨开始前由于冷锋前低层暖湿气流的增强和白天地面辐射增温,使得大气不稳定能量增大,冷锋靠近时秦岭北麓地形强迫作用,触发了锋前不稳定能量释放。低层水汽辐合区及K指数大值区对短时暴雨落区有好的指示意义。

(3)锋面附近辐合区、正涡度区及垂直上升运动区强度异常偏强,但呈现狭窄状、结构近乎垂直。强辐合上升为对流暴雨发生提供了有利的动力条件。

(4)雷达回波显示,在锋前有β尺度对流风暴发展东移,弱的垂直风切变中,风暴结构表现为塔状结构,没有明显的回波悬垂特征,β尺度对流风暴与暴雨雨团对应。