浅谈音色-音响性音乐中“场”的形态与构建

2018-10-13戴维一

戴维一

[内容提要]20世纪音色-音响性音乐的发展历程中,不同作曲家以自己独特的理念和创作手法,不懈探索各种取代音高或者调性在传统音乐中的结构地位的可能性。在多元而纷杂的音乐理念和思维背后,始终存在一种普遍而具有结构功能的创作思维——“场”,通过对不同阶段音色-音响性音乐的形态与构建特点,梳理“场”的形态与构建,对今日的创作有着重要的启示作用。

20世纪50-60年代左右,音色-音响性音乐成为了西方音乐发展中的主要类型,尤其是发轫于整体序列主义,以施托克豪森为代表的一群先锋派作曲家,不懈探索了各种取代音高或者调性在传统音乐中的结构地位的新元素、新方法和新观念。作为一种新的创作音乐的切入点,“场”的作曲法被明确地提出。

一、历史发展的必然性

19世纪末20世纪初,发轫于浪漫主义的印象派音乐,以“某种媒介表现的情感和意象转换成另一种媒介的情感和意象”为艺术理想,与后期浪漫派分庭抗礼,成为音乐发展历史上不可忽略的一脉。印象派音乐的美学趣味,直接影响了创作观念和手法:一方面,印象派音乐以主调写法为主,但较之于传统的写法,更注重对于和声的织体写法和分层写法;另一方面,印象派音乐对印象精致地分层处理,必然带来对音色和音响的分离与织体化的需求,甚至在结构思维方面,形成了于传统的线性发展思维不同的色彩逻辑。

从音乐音响的材料来看,印象派音乐对传统调性构成的音高素材库进行了大力的拓展,大量运用中古调式、东方调式和吉普赛音阶等,并且注重对于独立的和弦音响的分层和织体化处理,可以说用色彩性的调式取代了功能性的调性。在和声运用方面,印象派对于和弦本身的选择和使用,也有自己的特色:七和弦、九和弦甚至高叠和弦以及一些基于调式的带有复杂结构的和弦,成为了印象派音乐的主要和弦材料,而对和弦本身的结构与色彩的“描绘”,也成为大多印象派作曲家的兴趣;从和弦之间的连接来看,和声作为构成音响的主要因素,和弦之间“力”的关系逐渐被淡化,大量的违背传统功能和声原则的不协和和弦的平行进行,弱化了功能体系中以围绕着和弦“解决”而产生和声张力以及由此产生的功能方向感,取而代之的是以带有不同结构与音响色彩的和弦之间的某种呈现和对照。

从音乐创作的方式来看,印象派音乐的写作,在旋律方面,放弃了传统音乐中动机的分裂、切割、模进等基本展开手法而采用一种“延绵成一片的、由若干动机并列组成的综合体”[1]杨立青.管弦乐配器风格的历史演变概述[J].音乐艺术,1986、1987,1-4.;在节奏方面,大量复杂组合的节奏与节拍的使用,在一定程度上模糊了传统音乐中以周期性为特征的节奏节拍组织方式,进而强调了一种类似和声节奏的,以音响色彩与形态的变化频率的色彩节奏;在音响布局方面,由于独特的音乐发展思维,传统乐队中“交响性对比展开、贯穿展开和对置对比”[2]杨立青.管弦乐配器风格的历史演变概述[J].音乐艺术,1986、1987,1-4.失去依靠,充分展开的色彩性音响之间的连接往往是一种直接而突兀的“并置”形态以及不同音响之间并列而产生的色彩趣味。

从音乐结构思维来看,可以说由于美学观念、音乐发展手法的独特性,印象派音乐的结构思维也许是与传统音乐差异最大的方面。用调式取代调性,强调对和弦的复杂结构进行在配器上进行织体化与音色分离,造成了和弦音响本身的相对独立——所谓相对是因为印象派对主调织体的运用,导致在听觉上,不同和弦本身依旧与旋律同时作用,只不过它不再是为旋律配置的,而是包含了旋律,而节奏上模糊律动所造成了一种相对静态的律动特征,也为突出独立的和弦音响,提供了一种“场”的客观条件;在作品的结构形态方面,由功能体系中带有“力”的指向的戏剧性的起伏,被不同色彩和特征的独立音响之间的并置和对照所取代。传统音乐中,音乐事件“串联”式的线性思维被音响块与面之间“并联”式的非线性思维所取代。然而,印象派音乐的美学特征,仍旧是对一种意象和情感的表达,大多数印象派作曲家虽然探索和实践了很多不同于传统的创作手法和结构思维,但根本的创作理念上,这些思维与手法本身,并不是他们的兴趣,只是他们区别于同时期兴盛的后期浪漫主义音乐的一种途径。尽管如此,印象派音乐在结构思维方面对传统音乐革命性的颠覆,对20世纪音乐的多元化发展,产生了重要的指引,对音色-音响音乐一脉的展开也有直接的影响。

二次大战之后,整体序列的兴起与发展,导致了传统音乐中相对固定的等级化的音高组织和以规则的时值单位循环往复为特征的节奏处理完全瓦解。整体序列音乐中音高、节奏甚至是音色的机械化排列,从根本上消除了线条的连接和节奏的规则,提升了节奏的复杂化程度,以致摧毁了节拍的律动感,同时也鼓励了静态的音响状态和“非线性”的时间关系。在调性与时值方面的缺失,影响了音乐的线性逻辑和叙事流程,音乐的结构单位不再是期待一定的组织逻辑而进入更大的单位的一个个部分,而是一些具有个性特征并与之前或之后的音乐事件没有关联的封闭音乐片段,施托克豪森将之称为“瞬间曲式”,这种片段“每一个瞬间都是一个中心,它与所有其他部分相连接,但能够自行独立”[3]Stockhausen, Texte I, Cologne,1963.且可以相互置换。而整体序列引起的对音高的机械化平等处理,对节奏的复杂化演绎,对音乐音响片段的独立性与可置换性描述,都意味着作曲家开始以音响织体与音色平衡这样的全方位的态度来思考音乐,而在音乐的表现结果方面,美好的情感、有趣味的意象也不再是唯一的选择,很多作曲家的兴趣,就是表现音响本身。进而,以音响的不同集结状态——点、线、面、场,为切入点并注重对于音响的织体写法,进而形成一种音响逻辑的写法应运而生。“场”的作曲理论,正式走上了历史舞台。

二、“场”的作曲法的雏形

在音色-音响性写法的音乐中,“场”作为一个重点考量的结构力因素,并不是横空出世的,而是很早就埋藏在一些极具创造力的作曲家的作品中。在“场”作为一种结构力逐渐开始主导音乐音响形态的构建和发展的过程中,音响的织体构成和音乐发展过程中的非线性结构形态,是最为突出的特征。

(一)“场”的织体形态

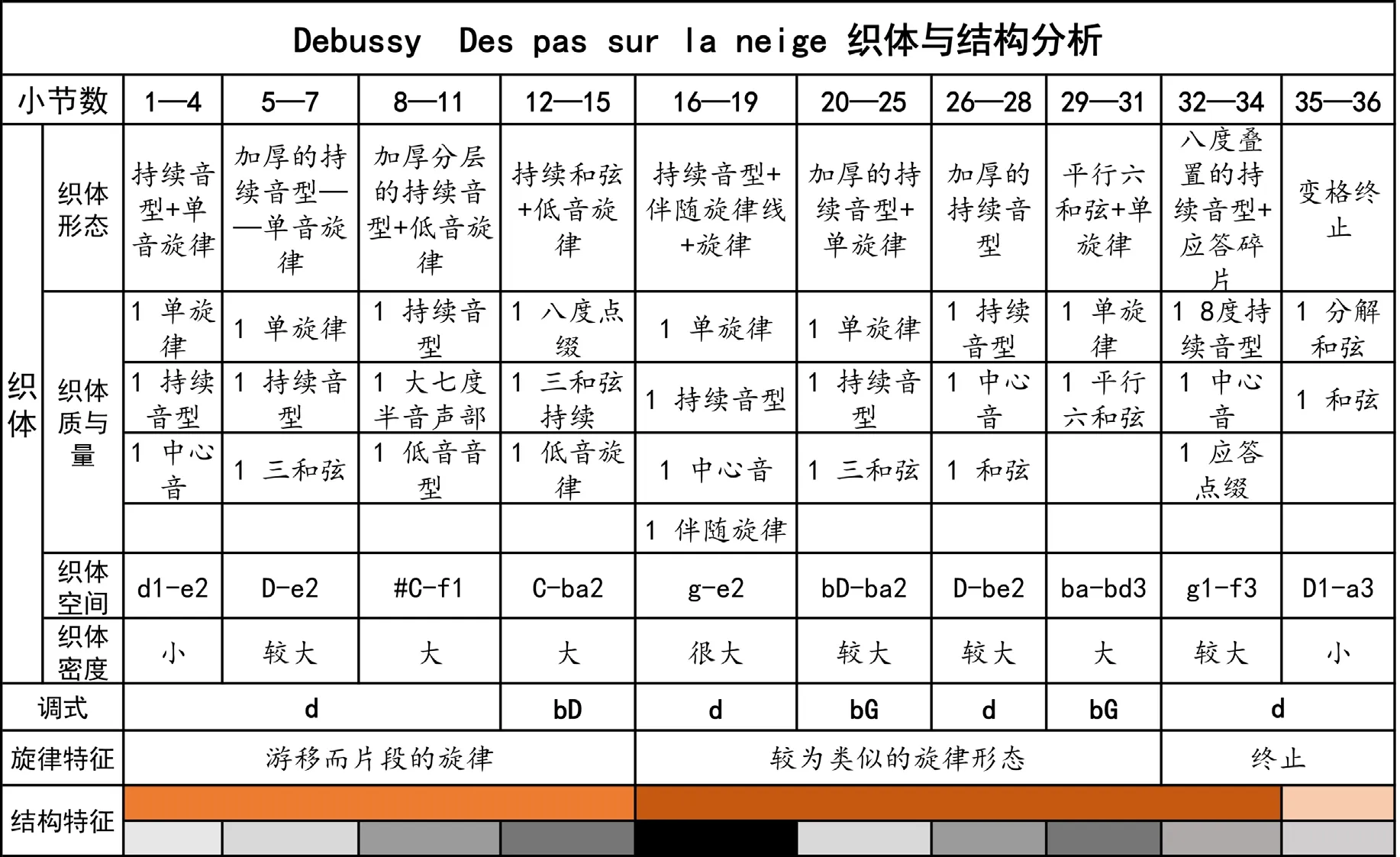

此例为Debussy的舞剧音乐《Jeux》,这部杰作跨越时空,对20世纪的“先锋派”作曲家如施托克豪森、布列兹都产生过深远的影响。施托克豪森早在1954年就在《从韦伯恩到德彪西》一文中,提到该曲的音响密度、密度的改变、声场、速度和音色的场的运用都体现出了统计学中定向的原则,他认为该曲具备了某种“场”的作曲法(见例1)。

例1.

此例中集中体现了德彪西对音响的处理原则。在这个片段中,旋律、和声并不清晰,传统音乐中被认为具有主要结构力作用的音高体系,都没有明确的体现,只有在高声部持续的一个半音下行的四音列,成为听觉上的某种“标识”。这种标识本身并没有发展,而是不断的变化重复,从而成为辨识音乐时间结构的一种信号。在这个片段中,音响构建的织体密度成为了主要的结构音响的方式。织体的密度主要体现为在一定的织体空间中织体的质和量的多少。从弦乐声部可见,以一次半音下行四音列为单位,这个片段中前四小节中以两小节为单位的循环,而两小节时间单位内部,第一小节音区跨越四个八度,内涵五个织体层,其中双簧管、单簧管形成一次织体叠置、大管与中提琴形成一次织体叠置、圆号与大提琴形成一次织体叠置,分部的第一小提琴构成一次八度叠置、分部的第二小提琴构成一次八度的叠置,可以从织体的量来说,每一个织体层都有不同程度的叠置;第二小节音区跨越五个八度,同样内涵五个织体层,长笛齐奏一层、分部的第一、第二小提琴各一层、中提琴一层、大提琴加贝斯一层。二者相比较,在相同的织体分层(织体的质)的基础上,第二小节的音响幅度(织体的空间)较第一小节宽,音响的浓度(织体的量)较第一小节薄,所以音响整体的密度较小。再比较第五小节处,音响幅度跨越二个半八度,内含四个织体层,其中两支双簧管和两支单簧管构成一次同度叠置的织体层、长笛与英国管构成一个八度叠置的装饰性织体层、第一小提琴第一部与第二小提琴的第一部构成一次两个八度的织体层、第一小提琴第二部、第二小提琴第二部与中提琴、大提琴一起,构成一个由拨奏与拉奏叠置的和弦性织体层。在两个半八度的织体空间中,织体的量大大超越了之前的两个小节,形成了音响密度急剧上升的状态,而从织体的空间位置来看,第五小节开始的音响明显比之前音响所占音区有上升的趋势,加上力度由pp到mf的辅助,我们可以清晰的听到一个相对静止的音响场,推动前进的感觉。

(二)“场”的结构组织

以德彪西的钢琴前奏曲《雪中足迹》为例。在这个作品中,传统音乐中的重要因素,旋律与和声,仍旧在形态上依稀可辨,但音高横向组织与纵向组合之间的关系,对于全曲整体音响结构的控制作用已经及其微弱了。时断时续且游移不定的旋律形态,已经缺乏前后的必然关联,而只能作为一种听觉上的标识而对音乐结构的划断有辨别作用;和声处理方面,和弦之间的功能结构和逻辑关系,已经不见踪迹,大量的七和弦、九和弦以平行的方式呈现出的是一种音响色彩或者说音响状态,由全曲的乐谱形态可见,和弦并不是贯穿出现的,而是在不同的音乐片段中,作不同的呈现形态;节奏方面,除去持续音型具有固定的结构模式,块状和弦、线条旋律的节奏都较为散漫。可以说全曲的节奏带有某种散文式的自由,更多地强调了气息感,而淡化了律动感,这样的处理方式导致了音乐相对静态的特质和较“平”的情绪变化;调式可能是传统结构力元素中留存痕迹最多的因素,d作为中心对全曲的控制力因为持续音型显而易见,但是因为全曲强调不同形态的音响状态的分离,d自然小调式对于音响的整体控制被大大稀释。常常出现在右手声部的旋律,甚至在一定程度上呈现出a弗里吉亚调式的特征,而作为对比素材的bD大调式和bG大调式毫无征兆地出现,更多地作为一种“远关系”色彩的直接对比。另外该曲强调sol-re(bsol_bre)的变格式的进行(终止处也是变格式的),更加强了某种调式的感觉(见例2)。

例2.

?

从织体构成的角度看,可以更清晰地发现作品存在的“场”的形态。讨论织体基本可以从织体的质、量、空间和密度四个方面进行比对。由表格可见,如果将持续的音型视为一种点状的音响,则作品的织体形态呈现出不同程度的点状因素、线条因素与块面状因素的组合,进而构成了作品音响的不同“形状”。织体的质与量,综合表现为织体的密度,由表格可见,音响织体的密度以3-5小节的音乐片段为单位,呈不规则的阶梯式的起伏变化,仿佛一个个不同密度的音响片段在相互展示与对照,而织体空间的变化,体现出音响幅度的变化,不同片段的音响幅度与音响所占空间位置的不同,也进一步从块面形态与色彩亮度方面,突出了音响的特性差异。

从音响结构来看,该作品呈现出一种结构方面多义性。通过旋律片段的相似度,可以依稀看到作品呈现出一个变化重复的二段式结构,而从音响织体所造成的音响块面之间的离散关系来看,可以看成是九个密度不同、织体各不相同、形态多样的,由中心音d构成的音响的“场”呈现的一种过程与方式。结合作品的标题,这样的九个音响“场”,仿佛是一脚深一脚浅(持续音型以及其变形)地在雪中行走的人,在行走与驻足之间,不同视角所见到的不同景象。“场”通过对音响结构的组织,完成了对不同光影作用下的不同环境的一种音响描绘。

三、音群作曲法

音群作曲法是施托克豪森提出的一种创作理念和手法,可以看成是整体序列思维和手法的一种延续和发展。在整体序列的创作思维和手法中,注重音高、节奏、音色、力度等音乐构成要素对于单个音的限制和控制,而音群作曲法则更注重整体,序列调控并不局限与简单的元素排列,而是更关注更高一级的参数排列。每个单个的点构成一个背景,重音则通过序列的整体来调节,这种声音聚合而成的音响,在某种程度上再现一种新的声音空间。

在音群作曲法中,获得音响的音高材料完全不同于传统意义上来自泛音列原理的功能体系和调性体系。音高的排列与进行,不再以单个的音或者以某个音为核心的音高体系来决定,而是由音程来决定。如此,一个群的音域就确定了。音域中的单音音高是自由的,他们用不同的原则来填满这个由音程决定的音域。一些音群通过数据的方式组合分类,取代了一个一个的由单音和包含了控制单音的力度、节奏和音色模式的点。

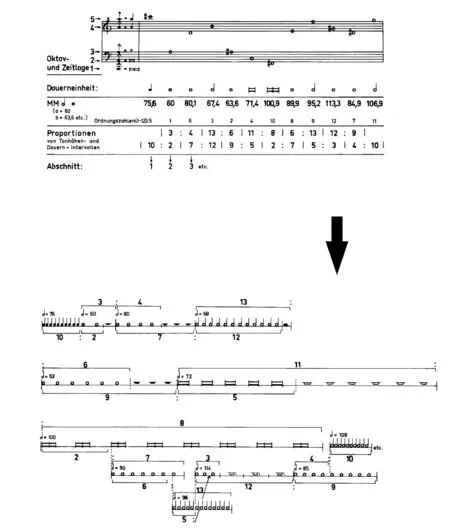

音群作曲法中,获得节奏节拍的方式也与传统的方式迥然不同。施托克豪森在1952年的Klavierstuck I的创作中介绍了相关的方法:由于在音群作曲中把有关联的群组成了更高一级的质感的体验,3拍和9拍是具有倍数关联的,同样1拍、4拍、6拍、8拍在不断变化的过程中也证实了这一点。群在这个过程中体现出了同质的特性。这些让人有些费解的阐述,无非是要说明在节奏的复杂化逐渐模糊了原本节奏与节拍的周期性的律动特征的时候,节奏仿佛又复归于原始的时值的组合的形态,更多地体现出发音数的密集程度以及不同群组音高构成的“场”之间的变化频率。发音数的密集度体现了音群内部的某种时间密度,而不同群组之间的变化频率则在一定程度上体现了音响密度,体现出某种音响的结构在时间维度的形态特征。在具体的作品中,音群作曲法获得节奏材料的逻辑原则,往往是十分复杂而幽密的(见例3)。

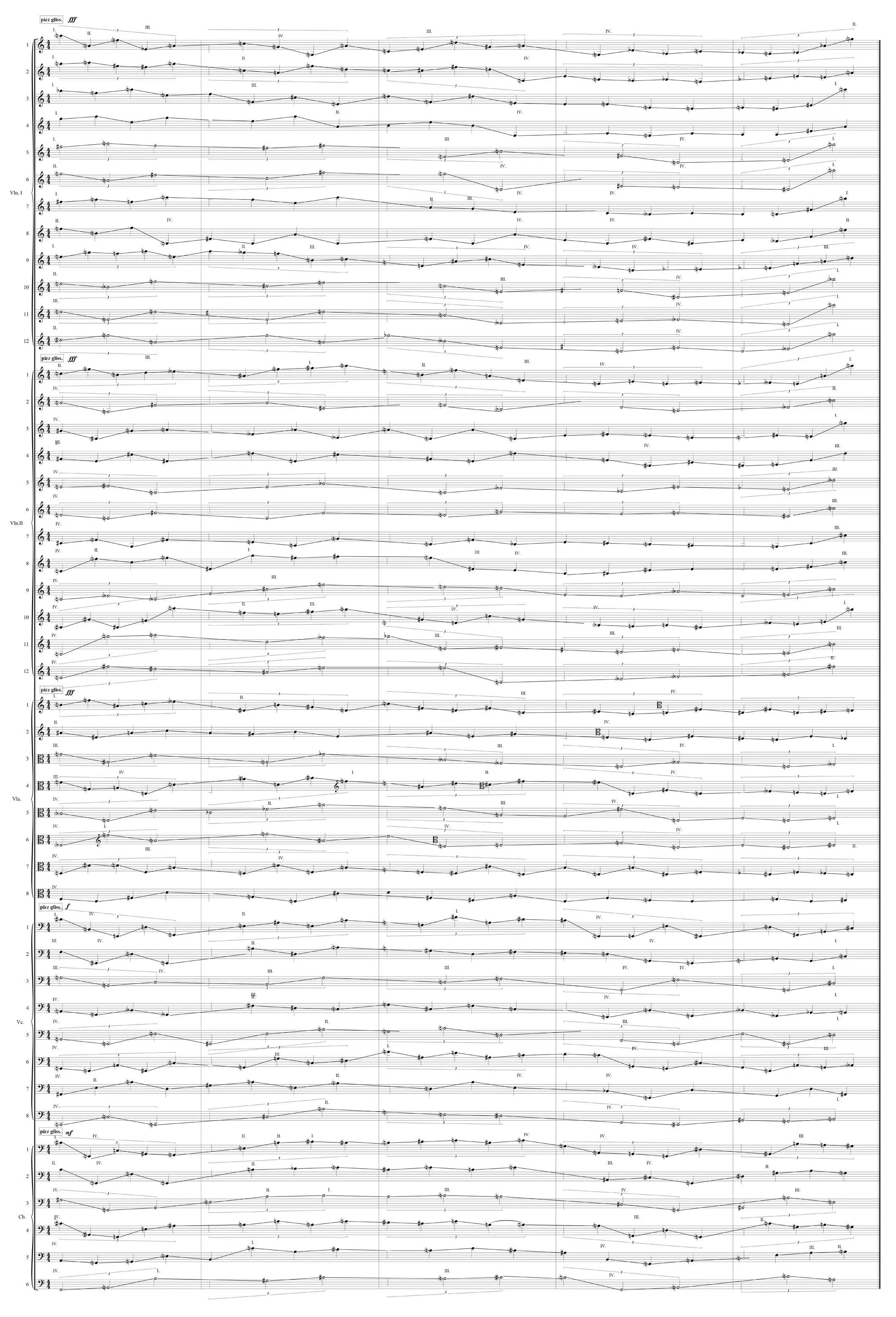

此例为Stockhausen的名作《Gruppen》的一个片段。此作品为3个管弦乐队而作,运用一个全音程序列,按照所谓音组式的整体序列音乐思维构成。全曲包含了174个音组。这些作为独立单位的音组,在音高、音色、力度、密度甚至音区等各个“参数”中的值,都由原型序列作多次移位和变化所得。三个不同乐队演奏,时常形成重叠或平行的状态,速度上各音组也都自由独立。在此片段中,第一个乐队演奏的第60音组:音响幅度为小字一组的mi到小字二组的re,力度等级为f/ff/mf,3/4拍,速度为每分钟113.5个四分音符;第二个乐队演奏第58、59音组:音响幅度为小字三组的#dol到小字四组的#dol。力度等级为pp/p/f/mf/ff/mf/f,3/8,5/8拍,速度为每分钟71个四分音符;第三个乐队演奏第59音组:音响幅度为小字一组的la到小字四组的#dol,力度等级为f/mf,5/8拍,速度为每分钟120个四分音符。施托克豪森把这种音群组织的方式看成是声音在时间组织中的一个产物。组成这个作品的所有音程排列通过各种计算模式以时间比的方式构建(见例4)。

一系列音的八度位置,通过时间轴被重新定义,这样他们就获得了各自的时值:A1到#G标记为八度1,他们的时间单位为两个二全音符;A到#g标记为八度2,用一个二全音符表示;a到#g1标记为八度3,时间单位为一个全音符,以此类推……这个音列在之后会通过一个节拍精确分类准则进行分类,这个速度来源于施托克豪森的“Chromatisch temperierten”. a音在这个精确节拍分类准则中被赋予Ordnungszahl 1=每分钟60,#a是Ordnungszahl2=每分钟63.6,由此音高比逐渐被映射为一种音高——时间比,一个完整的音列中,除了第一和最后一个音,其他音都可能成为一个音组中的第一或者第二部分。在此基础上,施托克豪森把所有音组归入一个基础值排列中。

例3.

例4.

作品《群》不仅显示出作曲家独特的定义音群序列的原则,这种原则以节奏时值来自于音高比为特征,而音高则来自于对于一个由音程定义的音域的所有音的大致运用,并不彰显音高本身的表现意义。这些都体现出音群作曲法在材料获得与组织逻辑上,与“场”的作曲法的特征有极其相似之处:把音响织体作为音乐的体验焦点。织体类型涵盖从纯粹的点描式到有统计学思维的复合体。在点描作曲中,音乐事件的密度低到能够被听觉清晰的捕捉,而在这个音群构成的复合体中,织体类型与音乐事件如此之多,以致听者只能获得一个模糊的听觉印象,这种模糊的整体印象,正是一种“场”的形态,可以说音群作曲思维的最终结果,就是形成了不同层级的“场”。

尤其值得一提的,是作品《群》中,因为同时出现的音群被分配给三个音色和空间上明显不同的而各自独立的乐汇,音乐的分离感被大大加强,进而突出了一个多维的时间场。一方面,由音色分离以及三个处于不同方位的乐队,加强了来自空间不同位置的声音的独立性和必要性,这是为听觉所捕捉的音响的一个必要条件;另一方面,Orch.II中最后一小节长笛的#c4,由Orch.III的中提琴演奏,三个乐队的小钟琴作为一种声音的延续。这种现象体说明音乐音响结构布局与乐队空间布局之间存在某种听觉关联,进而体现出空间层面的分组具有同种同质性,这是音乐由时间维度的艺术表现逐步走向空间维度的艺术表现的一个标志。音乐表现的维度由此真正意义上得到了拓展,而物理空间以及空间布局中存在声场塑造和音响关联,由此也成为了一种“场”的结构力因素。

四、随机音乐中的“场”

随机音乐这个名字听起来多少有些“儿戏”,但实际上在20世纪音乐史上,却也占有一席之地。与偶然音乐不同,随机音乐是指音乐在细节上不确定但却向着一个明确的目标发展。用“场”的构成理论来看,作品的构建过程,即一个音响的“场”的构建过程,“场”在随机音乐中既是结构力因素也是音乐结构的结果,可以说“场”的作曲理论在随机音乐中真正被明确了下来。

泽纳基斯作为提出“随机音乐”这个概念的第一人,他的创作理念和手法,是健全对于“场”的作曲法的论述的重要佐证。与20世纪50年代大多数欧洲先锋作曲家不同,泽纳基斯没有收到整体序列主义的影响,甚至他在1954年写的文章《序列音乐的危机》中谈道:序列方法那种“确定性的因果关系”和“一种整个乐谱范围之上的非理性和偶然性声音分布”的实际效果之间的自相矛盾,在后来的一次谈话中谈到“这……是对语言的一种滥用,和对一个作曲家的作用的取消。”[1]罗伯特·摩根.二十世纪音乐[M].陈鸿铎等,译.上海音乐出版社,2014.泽纳基斯希望自己的创作的复杂织体形态的概念一方面拒绝自由的非理性和不确定性,另一方面也拒绝严格的确定性,取而代之的是意图把确定性和不确定性整合到一个更加包容的理论框架之内。

由于泽纳基斯的数学与建筑学背景,这个对于确定与不确定性有更高的整合度与包容度的理论框架,与统计学中的概率理论联系到了一起,进而音乐音响的整体质量结构与统计学上的组织基于整体的近似度相互映射,就有了“场”。只有通过近似值作曲才能产生音乐音响的质量结构,因此人们需要形成新的听觉习惯,因为音乐音响不再是关于音高、音程、和弦和精确的节奏与速度的综合体,而是关于声场的参数结构、运动方向、音群密度、静态音群的速度等级、速度改变以及连续音群的密度等级的作用结果。这些等级的标准基于确定与不确定之间,因此常常出现:平均值、大部分、相当一部分、总体的、趋向于、大概等描述词汇。“场”的作曲法最核心的问题在于规则与无规则的关系;点、群和场的分层织体关系和音响密度的增加和减少、不同音响集合状态的对比等方面。由此,可以说音乐音响的描述方式完全改变了——如果不为演奏的方便,音乐音响的记谱方式也应该得到彻底的改变。

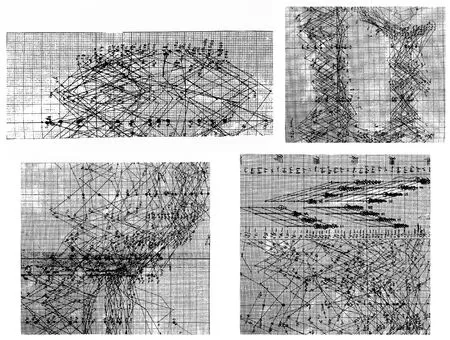

下例是泽纳基斯为弦乐队而作的《Pithoprakta》,在此例中,泽纳基斯把织体的类型称为音云:单个音仅仅是复杂地相互作用的一个体系中一个分子,每一个分子都是不确定的,但是整个结构是仔细地计算的,并产生了一个明确而预定的结果(见例5)。

例5.

由该例的设计稿可见,速度的平均系数为a=35,每一个横坐标的上的5cm代表每分钟有26个份,而这些刻度单位又可以分为时间值有微差的3份、4份或者5份;纵坐标代表音高,每0.25cm代表一个半音,纵向1cm即代表一个大三度;46件弦乐各自演奏一个独立的波浪线,每条线的速度的可能性都来自于一个公式:

由此一共能够产生1148个不同的速度,根据高斯定律,这些速度分布成为58个明确的数值,这个根据高斯定律而来的分布状态,54-60小节共占时值18.5秒,宏观的显示出声音材料的脉冲调制的构成形态,最终这些声音的形态被音符描述出来(见例6)。

这些记谱中,时值是固定不变的,音束是自由调制的,每个瞬间的声音密度是持续的,动态幅度始终是ff,音色是持续的而速度是由高斯定律而分配出来的一种类似温度计的起伏形态,进而显示出局部的波动。由此,随机音乐中所谓音云的织体,都是根据统计学中的数学公式而建立起来的一种音响运动态势,这个态势被音响的音高、速度、运动形态和力度模式而具体描绘,这些具体的记谱维度其实代表着用坐标图表示的声场中关于频率、时值、声音运动趋势的信息。然而,泽纳基斯也表示数学只是一种工具,并且在把计算结果转换成为记谱信息时,他也总能按照音乐的目的来做一些调整。由此,音高进行模式是整体运动趋势的结果,并不是每个独立因素的结果。当某些部分直接与这个音高运动模式矛盾时,音响就仅仅是“趋向”于预定的进行趋势而已。

五、小 结

“场”的作曲法从来不具备一个完整的创作理论,更缺乏一个完备的创作体系,而“场”作为一种物质存在的状态,确实是无处不在。在“场”的作曲法发展的雏形历史阶段,旋律、和声的痕迹犹存,但是对音乐音响本身的关注,使得由构建音响以及音响的某种“持续”的过程映射成为一种静态的音响“场”形态:音乐表现的美学目的,也逐渐由通过叙事化的结构过程,表达一种情感结构逐渐转换表现构建音响的“场”的形态、体现音响多层次的魅力和趣味;技术手段上,由在旋律、和声方面进行主体—发展式创作手法,逐渐转换成通过织体写作与音色分离造成的音响构建的分层化处理上;结构思维上,原本带有高潮指向的、强调戏剧化的发展线性结构,进一步拓展出一种离散的、强调色彩对照的非线性的音响结构。由此,对显性的“场”的结构力特征的描述,重点体现在对于音响构成的织体写作和对于音响形态的结构逻辑上。真正进入20世纪50年代,施托克豪森为代表先锋派作曲家,为求进一步探索一种区别于传统音乐的音响可能性,不断开拓整体序列创作理念与技术的外延,将对单个的点状的音高及相关音响音高表现力的序列化排列,拓展到音群的层面,并由此将通过对音响构成细节的极端理性的描绘,获得一个模糊而整体的“场”听觉印象力学特征,发挥到的极致。同时,他拓展了音乐表现的维度,“场”的表现维度从此横贯时间与空间两方面。泽纳基斯用数学方式归纳出的随机音乐,真正意义上对“场”的作曲法进行了界定。泽纳基斯深厚的数学和建筑学背景,让“场”的织体构建原则,穿上了统计学、概率学中公式的外衣,而将一般意义上的作曲家拒之门外,但数学公式带来的音乐创作中,对于预定音响结果不断趋近的思维方式,给人以无限的启发。

例6.

无论施托克豪森还是泽纳基斯,从各自的角度出发,将“场”的作曲法正式介绍到历史的舞台上,并推到某种极端,“场”的结构力作用从音符之间走到了音响本身。然而,时至今日,音群作曲法、机遇音乐这些概念,依然定格在20世纪。也许是对音响构成的描述,太过数理化,且所涉及的数理原则多少都带有某种“自定义”的痕迹,不够令人信服。但这也并不意味着“场”的作曲法,在历史过程中走向终结。相反,作为一种独特的创作思维,“场”的作曲法对今日的创作依然有着重要的启示。