基于驾驶实验的驾驶员气质特征实证探讨

2018-10-09黄天伊周晨静

黄天伊,周晨静,徐 昶

(1.北京工业大学 城市交通学院,北京 100124; 2.北京建筑大学 土木与交通工程学院,北京 100044)

从心理学角度看,人的有意识行为是由其心理决定的,人的情绪、性格、气质是影响人行为的主要因素[1]。驾驶员个性心理特征,包括驾驶员的能力、气质和性格等因素在一定程度上决定着驾驶员的驾驶行为[2]。

分析不同驾驶员气质和驾驶特性,可将其概括为4种主要类型:胆汁质驾驶员,急躁、爱开快车、爱超车、易冲动,不善自制,爱开斗气车;多血质驾驶员,反应比较迅速,动作敏捷,操作反应迅速、缺乏耐性,注意力容易转移;粘液质驾驶员,性情安静,守规则、开车平稳,观察周到、克制情感;抑郁质驾驶员,自制力强,比较镇静,不易违章驾驶,对行人、乘客态度温和,谨慎小心,优柔寡断。部分学者通过模拟驾驶和真实道路驾驶实验的方式,结合专用问卷开展了实证研究。肖将等人[3]采用艾森克人格问卷(EPQ)对驾驶模拟实验被试者气质类型进行测评,通过驾驶模拟试验获得轨迹偏差标准差、方向盘转角标准差、制动次数等多个驾驶员行为表证指标数据,研究表明:胆汁质驾驶员操纵稳定性最差,粘液质驾驶员操纵行为较为安全。刘江等人[4]利用著名心理学家陈会昌编制的气质类型问卷识别驾驶员气质类型,对不同气质类型驾驶员行车时平均行程速度进行分析得出结论:胆汁质驾驶员行车速度最快,富于冒险,潜在发生交通事故比例高;抑郁质驾驶员行车速度较低、比较谨慎。姜军和陆建[5]利用气质类型量表测量驾驶人的气质类型,利用实验车在实际道路交通环境下行驶获得行驶轨迹,分析了驾驶经验和气质类型对驾驶人的行驶速度、加速度、跟驰距离、时间间隔等方面的影响。

综上,现有研究主要采用心理学调查问卷统计分析的方式来判断气质类型,证实了不同心理气质对驾驶员驾驶行为存在一定影响。但通过心理学方法鉴定的驾驶员气质与部分学者在实验中归纳一般驾驶类型分类[6]是否存在一致性,值得探讨。例如:通过心理学量表鉴定为抑郁质的驾驶员是否一定表现出保守型的驾驶气质,有没有可能展现其他类型的驾驶气质,气质类型与驾驶类型这一关键关系还没有得到详细实证研究。同时,驾驶类型除数据分析判断外,仍缺乏感知判断与心理气质判断的可靠性和准确性研究。本文将通过实验对此进行探讨。

1 驾驶行为特征数据采集

1.1 实验目的

驾驶员类型差异主要体现在行车过程中的行车速度、加速度、减速度以及换道次数。本实验目的是通过获取驾驶员驾驶过程中的行车速度、加速度、减速度以及换道情况等实验数据,结合驾驶员对驾驶类型的自评来确定驾驶员的驾驶类型,将驾驶员的实际驾驶类型与驾驶员作答心理学测量表确定的驾驶类型进行对比分析,论证心理学气质测量表是否适合用于判断驾驶员的实际驾驶类型。

1.2 实验器材

英国Racelogic公司长期致力于运动车辆数据采集,旗下Video VBOX Pro产品采用功能强大的全新GPS引擎,可提供以20Hz的更新率更新,包括速度、角度和位置在内的所有GPS参数,将数据直接保存于存储卡内,便于实际道路的数据采集。设备配有配套数据分析软件,可以对GPS载波信号进行多普勒转换计算,以提高速度和角度的运算精度。同时,设备搭载视频图像模块,可同时采集车辆运动数据及图像数据。因此,本实验主要选用Video VBOX Pro获取驾驶员的相关驾驶数据,采用常见车型—大众宝来小汽车作为本次实验车辆,实验设备和车辆如图1(a)和图1(b)所示。

图1 实验器材

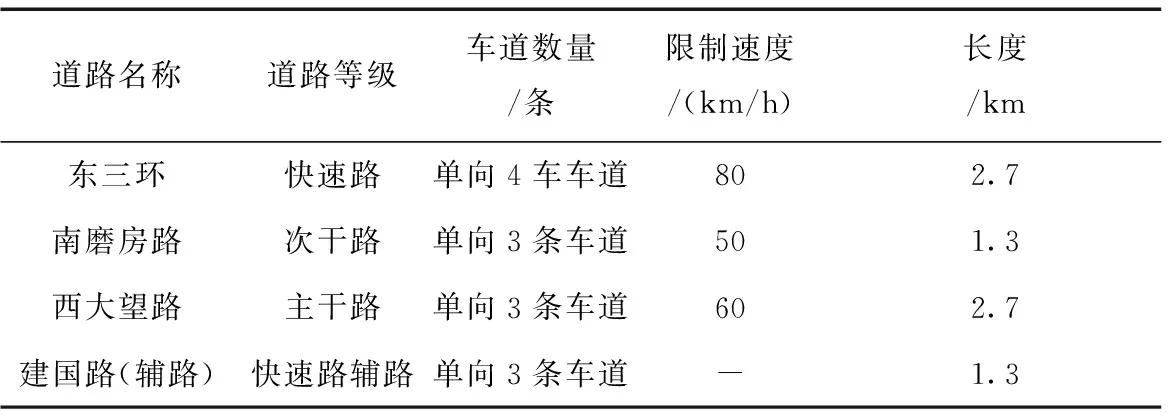

1.3 实验场地

为便于实验过程中加减速度、期望车速等数据的连续采集,本实验选取有快速路、主干路、次干路的区域进行实验,区域西临东三环、东临西大望路、南临南磨房路、北接建国路(辅路),实验场地面积约为3.51 km2,如图2所示。各道路的几何属性如表1所示。

1.4 实验过程

本实验的主要过程如下:

步骤1:准备实验器材。1辆大众宝来小汽车、带有2个摄像头的Video VBOX Pro、20份心理学气质测量表;将充好电的带有2个摄像头的Video VBOX Pro安装在大众宝来小汽车上。需要说明的是小汽车启动时一般有两种情况:车前无其它车辆和车前有其它车辆。因此,为便于获取小汽车在不同情况下的启动加速度,将其中一个摄像头安装在发动机罩上,并调整至显示器中能看清小汽车车头和小汽车前方的道路情况,如图3所示。

图2 实验场地

道路名称道路等级车道数量/条限制速度/(km/h)长度/km东三环快速路单向4车车道802.7南磨房路次干路单向3条车道501.3西大望路主干路单向3条车道602.7建国路(辅路)快速路辅路单向3条车道-1.3

图3 安装好Video VBOX Pro的实验车

步骤2:选取工作日的非高峰期进行实验,将安装好Video VBOX Pro的汽车停靠在实验场地起点,即实验场地范围内南磨房路的最西侧,如图4所示。

图4 实验场地起点

步骤3:在实验场地范围内随机选取20位熟悉路况、拥有多年驾驶经验的驾驶员作为本次的实验员,并对实验员依次进行编号,编号为0~19,以便于实验数据录入和整理分析。

步骤4:实验前,每位实验员对自己的驾驶行为类型进行自我评价;实验车副驾驶位安排一名乘客。乘客将通过感受实验员驾驶过程中加速时身体往后倾、减速时身体往前倾的程度以及驾驶员的换道情况等来判断驾驶员的驾驶类型。

步骤5:开启Video VBOX Pro开关,在实验场地起点按照编号依次安排驾驶员进行实验。实验员驾驶安装好Video VBOX Pro的大众宝来汽车,从起点依次经过南磨房路、西大望路、建国路辅路,最后从东三环驶回起点;实验过程中Video VBOX Pro记录汽车的加/减速度、行车速度以及换道情况等GPS数据和图像信息。

步骤6:乘客评价驾驶员的驾驶行为;实验员作答心理学气质量表;将Video VBOX Pro存储卡中的实验数据导出至编好号的文件夹中,清空存储卡上的数据。

步骤7:下一位实验员开始实验,直至实验结束。

2 驾驶行为特征分析

2.1 数据处理

本次实验所选的20位实验员当中:30~35岁占50%,35~45岁占30%,20~25岁和25~30岁各占10%。实验员驾驶经验丰富且对实验道路的熟悉程度基本相同,因此,可以排除因身体状况、驾驶技术以及道路熟悉程度等原因引起的结果误差。

使用VBOX的专用数据处理软件RACELOGIC-Performance Tools处理实验数据,RACELOGIC-Performance Tools运行界面如图5所示。由于汽车的启动加速度和停车减速度大部分出现在从0 km/h增加至25 km/h和从25 km/h减速至0 km/h的区间内。因此,为了获取汽车的启动加速度、停车减速度,将RACELOGIC-Performance Tools中的Accel Results中的start Speed 设置为0 km/h,End Speed 设置为25 km/h。

图5 RACELOGIC-Performance Tools运行界面

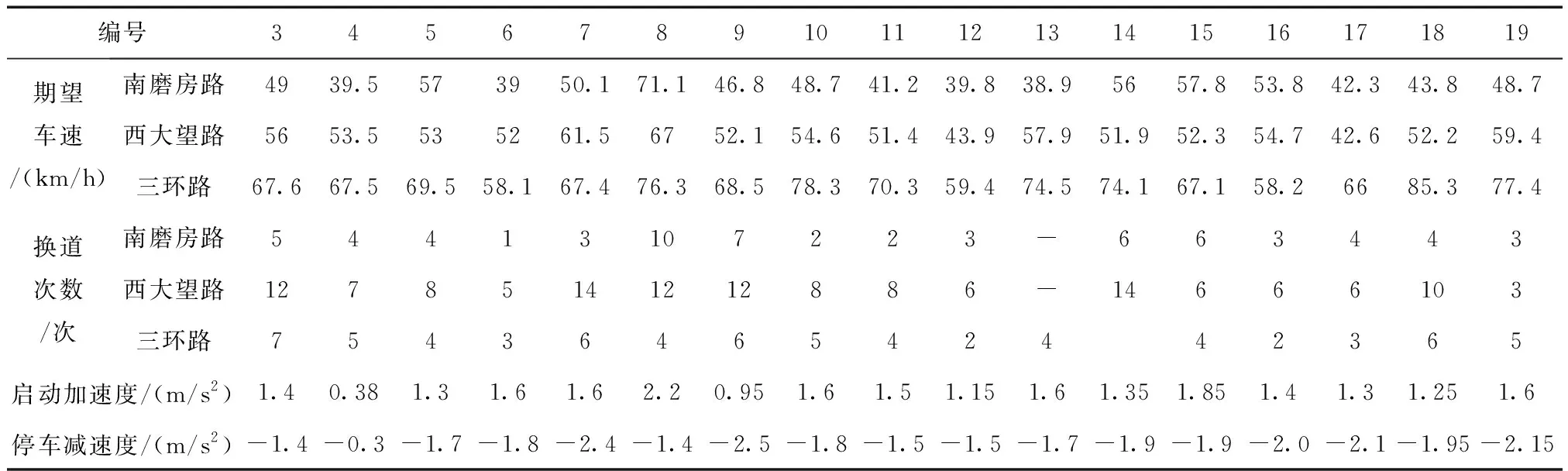

文献[7-8]指出,期望速度为驾驶员主观感受值,即在相同道路、车流等条件下,受驾驶员性格及驾驶风格差异影响,呈现出的不同驾驶期望速度值。驾驶速度一般在期望车速附近形成波动趋势,故期望车速可以在一定程度上反映不同驾驶员速度选择的差异性,继而判定驾驶行为。参照交通工程学中的累积频率曲线法[9],根据实验采集的驾驶速度数据,对不同期望速度设置下的概率分布与实际情况的贴合度进行分析,选取概率分布图拐点处车速即普通驾驶员能够达到的车速,最终选择将80位速度、80位启动加速度、80位停车减速度分别作为实验员行车过程中的期望速度、启动加速度、停车减速度。由于前三位实验员的实验过程细节还在调整,因此本文主要分析后17位实验员的实验数据。运用RACELOGIC-Performance Tools和office软件进行实验数据处理,结果如表2所示。

表2 实验数据

2.2 期望速度

以所有驾驶员在各道路行驶的平均速度为平衡点,若同一个驾驶员在三种道路上行驶的三个80%位速度中至少有两个明显高于平均车速,则视为冲动型驾驶员;若同一个驾驶员在三种道路上行驶的80%位速度均在平均车速附近徘徊,则视为普通型驾驶员;若同一个驾驶员在三种道路上行驶的80%位速度至少有两个明显低于平均车速,则视为保守型驾驶员。车速统计结果如图6所示。

根据计算,实验驾驶员在南磨房路、西大望路、三环路行驶的80%位平均车速分别为48.4 km/h、53.9 km/h、69.7 km/h。根据上述驾驶类型判断方法得知,冲动型驾驶员的编号为7、8、10、13、14、19;普通型驾驶员的编号为3、5、9、15、16;保守型驾驶员的编号为4、6、11、12、17、18。

图6 实验员在各道路行驶的80%位车速

2.3 启动加减速度

对各类型驾驶员的80%位启动加速度及停车减速度进行统计,结果如图7所示。冲动型驾驶员平均加速度为1.6 m/s2,平均减速度为-2 m/s2;普通型驾驶员平均加速度为1.4 m/s2,平均减速度为-1.6 m/s2;保守型驾驶员平均加速度为1.2 m/s2,平均减速度为-1.4 m/s2。由结果可知,大部分的冲动型驾驶员的加速度/减速度比普通型和保守型的加速度/减速度大,但可能由于启动时车前环境的不同,存在部分冲动型驾驶员的启动加速度/减速度低于其他类型驾驶员的加速度/减速度。

图7 各类型驾驶员的80%位加、减速度

对各种类型的实验员换道情况进行分析,由图8可知:冲动型驾驶员在南磨房路、西大望路、三环路行驶时的平均换道次数分别为4.8次、10.2次、4.8次;普通型驾驶员在南磨房路、西大望路、三环路行驶时的平均换道次数分别为5次、8.8次、4.6次;保守型驾驶员在南磨房路、西大望路、三环路行驶时的平均换道次数分别为3次、7次、3.8次。总的来说,冲动型、普通型、保守型等驾驶员在同一等级道路上行驶时,换道次数基本呈现依次递减趋势,由此也可以证明本文对实验员驾驶行为类型的判断基本正确。

图8 各类型驾驶员换道次数

3 驾驶类型与气质类型匹配性研究

3.1 驾驶行为感知分析

3.1.1 自评与他评结果对比分析

每位实验员对自己的驾驶行为进行自评,坐在副驾驶的乘客通过驾驶员加速时自己的身体往后倾、减速时身体往前倾的程度以及换道次数等感受评价驾驶员的驾驶气质,将自评与他评结果对比,如表3所示。由结果可知,驾驶员自评与他评的结果基本一致,说明驾驶员驾驶行为感知并不存在个体差异性。

3.1.2 自评与数据实测结果对比分析

将实验数据判定的驾驶员类型与驾驶员自我评价的驾驶员类型进行对比分析,由表4可知,二者吻合度达到76.5%,即17人中有13人通过实验数据判定,驾驶员类型与驾驶员自我评价的类型相一致。由于不同驾驶员对于同样速度行驶时的感受可能不同,即对于同样的速度,有的驾驶员认为是冲动型驾驶行为,有的驾驶员认为是普通型驾驶行为,因此,可以认为通过感知评价方式确定实验员驾驶类型的精度为76.5%,驾驶员自评和他评基本准确。

3.2 心理气质量表分析

3.2.1 心理气质量表结果分析

将驾驶员作答的心理学气质量表结果统计如表5所示。结果显示,粘液质的驾驶员编号为4、5、6、9、12、17;多血质的驾驶员编号为14、15;胆汁质、粘液质混合型驾驶员编号为3;多血质、粘液质混合型驾驶员编号为13;胆汁质、抑郁质混合型驾驶员编号为19;胆汁质、多血质、粘液质混合型驾驶员编号为7、8、11;多血质、粘液质、抑郁质驾驶员编号为16;胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质驾驶员编号为10、18。

表5 心理学气质测量统计结果

3.2.2 气质测评与数据实测结果对比分析

将实验员实际数据评定的驾驶类型与心理学气质量表确定的驾驶气质进行对比分析。冲动型驾驶员通过心理学气质测量表的统计结果为:胆汁质—多血质—粘液质、胆汁质—多血质—粘液质—抑郁质、多血质—粘液质、多血质、胆汁质—抑郁质;普通型驾驶员通过心理学气质测量表的统计结果为:胆汁质—粘液质、粘液质、多血质、多血质—粘液质—抑郁质;保守型驾驶员通过心理学气质测量表的统计结果为:粘液质、胆汁质—多血质—粘液质、胆汁质—多血质—粘液质—抑郁质,统计结果如表6所示。

表6 驾驶员实际气质与心理学测量结果对比表

根据心理学理论,胆汁质和多血质属于外向性格因子,且胆汁质外向效应大于多血质;粘液质和抑郁质属于内向性格因子,且抑郁质内向效应大于粘液质。由结果可知,冲动型驾驶员普遍具有外向型性格因子(将胆汁质和多血质分别赋分为2和1),得分普遍为正;保守型驾驶员普遍具有内向型性格因子(将粘液质和抑郁质分别赋分为-1和-2),得分普遍为负;普通型驾驶员得分正负不一。但心理学中气质量表得到的驾驶气质特征与驾驶员实际驾驶类型并无明显规律,说明心理学气质量表并不完全适合驾驶员驾驶类型的判别,单纯根据量表所测得的性格因子无法推测驾驶员实际驾驶类型。

4 结论与展望

本研究利用实际道路驾驶实验,对VBOX采集到的各类型驾驶员在南磨房路、西大望路、三环路的期望速度、启动加速度、停车减速度、换道次数等实验数据进行分析,依据数据对驾驶员进行驾驶类型判定及分类。继而,对驾驶员自评与他评驾驶类型进行对比分析,发现驾驶行为感知层面判断基本一致,不存在个体差异性;将数据判定的驾驶员类型与驾驶员自评结果进行对比分析,可知通过感知评价方式确定实验员驾驶类型的精度较高。将驾驶员实际驾驶类型与通过心理学气质量表测定的驾驶气质进行对比分析,发现心理学气质量表并不完全适合于判断驾驶员驾驶气质。

由于心理学气质量表并不适合驾驶员类型的判定,因此,在将来的研究中有必要设计一份专门用来判断驾驶员类型的问卷调查表。