印度克拉通前寒武纪地质特征

2018-10-09罗彦军马伯永李尚林张海迪

罗彦军, 马伯永, 李尚林, 张海迪,成 功

1.中国地质调查局西安地质调查中心,西安 710054 2.中国地质调查局,北京 100037 3.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083

0 引言

印度克拉通是全球最古老、保存最完善的克拉通之一,前寒武纪地质记录保存完整,变质变形较弱,是研究前寒武纪地质演化的天然窗口。近年来,国内学者[1-3]也加强了对印度克拉通的研究,并发表了系列成果。本文主要结合近年来项目的研究成果,在梳理总结前人[4-12]资料的基础上,对印度克拉通前寒武纪地质特征做一简单介绍。

印度克拉通位于喜马拉雅山前断裂以南,地理上与欧亚大陆相连,是一独立的地质构造单元。印度克拉通具有3.00 Ga的演化历史,其详细记录了印度克拉通太古宙陆核形成、陆壳增生以及太古宙至古元古代的岩浆作用、变形变质,以及沉积作用的所有地质演化过程。

前人对印度克拉通地质做了详尽的工作。在1986年,Rogers[4]将印度克拉通划分为5个构造单元,即Dharwar麻粒岩克拉通、Bastar克拉通、Singhbhum克拉通、Aravalli克拉通及东Ghats克拉通,而后将Dharwar克拉通划分为东Dharwar克拉通与西Dharwar克拉通。Radhakrishna等[5]通过对印度中央构造带研究,沿Son-Narmada线性构造带,将印度克拉通划分为北印度克拉通与南印度克拉通。Friend 等[6]提出东Ghats活动带、南部麻粒岩地块以及Aravalli克拉通的概念。Joseph等[7]总结前人的资料,根据不同单元内岩浆岩、变质变形特征及沉积盆地发育特征等,将印度克拉通划分为2大克拉通(北印度克拉通与南印度克拉通)、7个太古宙微陆块(包括Aravalli微陆块、Bundelkhand微陆块、Singhbhum微陆块、Bastar微陆块、东Dharwar微陆块、西Dharwar微陆块及南部麻粒岩微陆块)和2个元古宙活动带(包括Satpura活动带、东Ghats活动带)。

根据区域地质特征,本文将印度克拉通划分为Aravalli微陆块、Bundelkhand微陆块、Singhbhum微陆块、Bastar微陆块、东Dharwar微陆块、西Dharwar微陆块及南部麻粒岩微陆块7个太古宙微陆块与Satpura活动带、东Ghats活动带2个元古宙活动带(图 1)。

1 微陆块地质特征

1.1 Aravalli微陆块

Aravalli微陆块东以GBF和Vindhyan盆地为界,南至NSL,向西延伸到巴基斯坦的塔尔沙漠之中,向北延伸进入喜马拉雅山脉内[8]。Aravalli微陆块可划分为太古宙基底岩系(BGC)、古—中元古代Aravalli-Delhi造山带及元古宙盆地Marwar盆地3个构造-地层单元(图 2)[9]。

Aravalli微陆块的太古宙基底岩系主要由变形变质较弱的英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩等TTG片麻岩、变沉积岩、角闪岩与侵入其中的基底花岗岩类(例如Untala 和 Gingla花岗岩)组成。TTG片麻岩单颗粒锆石年龄数据为3.30~2.90 Ga[10],代表了Aravalli微陆块最古老的岩石单元。TTG片麻岩中被大量2.55~2.45 Ga花岗岩侵入[11],其代表新太古代一次重要的构造热事件,标志着Aravalli微陆块广泛的克拉通固化作用。Aravalli微陆块的太古宙基底岩系被古—新元古代Aravalli-Delhi造山带沉积建造不整合覆盖。

Aravalli-Delhi造山带是古—新元古代的俯冲-增生造山带[11],其主要由古元古代Aravalli褶皱带和中—新元古代Delhi褶皱带组成。古元古代Aravalli褶皱带形成于2.50~1.60 Ga,东部古元古代基底由砾岩、磷酸盐叠层石、白云岩等碳酸盐岩-泥质岩序列组成陆棚沉积建造组成相,西部由厚层泥质岩、砂岩以及超基性岩组成。后期经历了绿片岩相—角闪岩相变质,并被古—中元古代花岗岩侵入[11]。中—新元古代Delhi褶皱带形成于1.80~0.85 Ga,可分为北Delhi褶皱带和南Delhi褶皱带[12]。Delhi褶皱带同Aravalli褶皱带一样呈现东浅西深的沉积特征。后期经历了蓝片岩相—麻粒岩相变质作用并被新元古代花岗岩侵入。

据文献[7]修编。图1 印度克拉通构造单元分区简图 Fig.1 Generalized tectonic map of Indian subcontinent

Marwar盆地位于Aravalli微陆块西北部,主要由Marwar超群陆源碎屑岩组成,其内发育有北北东和北北西向宽缓的穹窿或者单斜,反映了隆升的Aravalli造山带的“前陆斜坡”盆地特征。Marwar盆地的地层以新元古代—寒武纪Marwar超群蒸发岩、碳酸盐岩和砂岩组成的三角洲-滨浅海相地层序列为主,不整合覆盖于Malani火山岩、Aravalli和Delhi超群之上。Marwar超群含水母化石和爬痕等遗迹,上段含有三叶虫爬痕的遗迹[13],表明其形成时代为埃迪卡拉纪—寒武纪(0.64~0.52 Ga)[14]。

1.2 Bundelkhand微陆块

Bundelkhand微陆块南至Satpura活动带(CITZ),西以GBF和Aravalli微陆块为界,向北延伸进入喜马拉雅山脉内。其主要由Bundelkhand太古宙基底、基性岩墙群以及元古宙Vindhyan盆地盖层组成(图3)[15]。

Bundelkhand太古宙基底由片麻岩、片麻岩包体及花岗岩等组成。基底片麻岩主要为英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩组成的TTG片麻岩,片麻岩包体由含斜长角闪岩的条带状铁建造、超镁铁质岩和少量石英岩、变泥质岩、大理岩等组成[16]。Mondal等[17]对片麻岩中锆石Pb-Pb年龄进行了研究,发现其形成于3.20、2.70、和2.50 Ga 3个时期。本德尔肯德花岗岩的单颗粒锆石Pb-Pb定年给出了2.50~2.40 Ga的年龄,表明本德尔肯德克拉通经历了在2.50 Ga前后与太古宙“花岗岩大爆发”相对应的广泛克拉通化[18]。沿着本德尔肯德花岗岩脆-韧性剪切带发育一系列北东—南西向大型石英脉,石英脉中伴有热液成因的褐铁矿化黄铁矿、镜铁矿、绿泥石脉和少量黄铜矿等,表明其与本德尔肯德花岗岩侵入作用有关的热液活动比较发育。

据文献[9]修编。图2 Aravalli微陆块地质简图Fig.2 Geological map of the Aravalli

Bundelkhand微陆块中发育大量北西—南东向镁铁质岩墙群,以辉绿岩和辉长岩为主,局部见有霏细岩、角斑岩和煌斑岩。岩石地球化学研究[16]表明镁铁质岩墙为铁-富镁的拉斑玄武岩浆。根据近年来测年分析结果[19],本德尔肯德基性岩墙群大致有两次侵位时间:较早的一次侵位发生在1.98 Ga左右,与华北克拉通基性岩墙群侵位时间大体一致;而另一次发生于1.10 Ga前。

Vindhyan盆地发育在本德尔肯德太古宙片麻岩基底之上,围绕着Bundelkhand花岗岩分布。Vindhyan盆地形成开始于1.72~1.60 Ga[20],自下而上依次发育Semri群、Kaimur群、Rewa群和Bhander群[21]。盆地内化石比较丰富,在Semri群、Rewa群和Bhander群中均含有乔尔藻(Chuaria)、乌藻(Tawuia)、印痕和假象等遗迹化石。在Semri群内还发现了小壳动物群、原始双壳类、斯普里格蠕虫(Spriggina)等埃迪卡拉动物群以及遗迹化石(三胚层动物潜穴等),在潘代尔群中含埃迪卡拉纪化石,表明Vindhyan盆地的沉积可以延续至寒武纪。Vindhyan盆地成因主要有两种观点[22]:一种观点认为其是Aravalli克拉通衰退裂谷的填充盆地;另一种观点据基底火成岩序列的地球化学特征,认为其形成与Aravalli-Delhi褶皱带和中印度缝合带(CIS)的碰撞事件相关。

据文献[8]修编。图3 Bundelkhand微陆块地质简图 Fig.3 Geological map of the Bundelkhand

1.3 Singhbhum微陆块

Singhbhum微陆块位于印度东海岸,其西部以Mahanadi裂谷为界,北至Satpura活动带(图1)。其主要由太古宙基底、新太古代—古元古代绿岩带与元古宙盖层组成(图4)[23]。Singhbhum微陆块太古宙基底由老变质岩群、TTG片麻岩、铁矿石群和Singhbhum花岗岩组成。

老变质岩群岩性主要为二云片岩、长石石英岩和铬云石英岩、角闪岩、条带状斜长角闪岩及BIF铁建造。通过对老变质岩群中二云片岩碎屑锆石年龄的研究可知,其主要集中在3.50、3.40与3.20 Ga 3个年龄时期,表明其沉积时代上限为3.50 Ga,后期经历了3.40和3.20 Ga左右的变质事件[24]。TTG片麻岩呈一个巨型捕掳体赋存于Singhbhum花岗岩内,由英云闪长岩-奥长花岗岩-花岗闪长岩及少量花岗闪长岩、石英闪长岩组成,其形成于3.53~3.32 Ga,可能为Singhbhum克拉通最古老的地质体[25]。Singhbhum微陆块的铁矿石群由古—中太古代铁矿石群与新太古代铁矿石群组成,古—中太古代铁矿石群形成于3.30~3.10 Ga,由浅海相环境的碎屑岩和同期的火山岩组成,指示大规模裂谷作用。新太古代铁矿石群形成于3.00~2.55 Ga,由浅海相的基性火山碎屑岩(绿岩)夹BIF铁矿等组成[26]。

Singhbhum花岗岩侵入到老的变质岩群与铁矿石群中,其主要由花岗闪长岩-奥长花岗岩-石英二长岩组成。根据侵位的先后顺序可分3个阶段:最早的花岗岩侵位于3.50~3.40 Ga,以花岗闪长岩-奥长花岗岩为主;后两次侵位事件分别发生在3.30与3.10 Ga,岩性为花岗闪长岩与石英二长岩。其中,最后一次花岗岩侵位代表Singhbhum微陆块的广泛克拉通化[25]。

据文献[23]修编。图4 Singhbhum微陆块地质简图 Fig.4 Geological map of the Singhbhum

新太古代—古元古代绿岩带沿Singhbhum花岗岩外缘呈不连续分布,主要由Jojahatu、Sukinda和Baula-Nausahi含铬及铂铜族元素矿化的超基性岩、弱变质科马提岩、变质玄武岩及少量玄武安山岩和碧玄岩组成。其中,变质玄武岩的原岩是拉斑玄武岩,由阳起石、绿泥石、绿帘石、斜长石、石英及少量残余辉石组成。局部熔岩为变质球粒玄武岩。

Singhbhum微陆块元古宙盖层主要发育在Kolhan盆地,厚约245 m,不整合覆盖于Singhbhum花岗岩之上。底部由Mungra底砾岩和砂岩组成,底砾岩的砾石成分为下伏Kolhan群的BIF铁矿石和基底的花岗岩等;中部Jhinkpari组下部为含叠层石与锰结核灰岩不等厚互层;上部页岩夹硅质灰岩;顶部为Jetia页岩。

1.4 Bastar微陆块

Bastar微陆块南以Godavari裂谷为界,东北以Mahanadi裂谷为界,西部被Deccan玄武岩所覆盖(图1)。

Bastar微陆块太古宙基底出露广泛(图5),主要由TTG片麻岩与花岗质片麻岩组成。其中,Bastar克拉通南部发现的3.51 Ga Markampara片麻岩与中部3.56 Ga的Kapsi片麻岩是Bastar微陆块最古老的岩石单元[27]。大量2.60~2.50 Ga的片麻岩,代表了一次广泛的陆壳增生事件,TTG片麻岩内发育大量石英砂岩-碳酸盐岩-泥岩等陆源碎屑岩、碳酸盐岩及少量条带状铁建造和镁铁质-超镁铁质岩石包体[28]。

据文献[28]修编。图5 Bastar微陆块地质简图Fig.5 Geological map of the Bastar

Bastar微陆块广泛出露Dongargarh花岗岩,部分侵入到基底Bastar微陆块基底与盖层之中,被Dongargarh超群不整合接触所覆,花岗岩的Rb-Sr等时线年龄约为2.30 Ga。Bastar微陆块还出露大量基性岩墙群,主要为玄武安山玢岩-苏长岩、辉长岩、辉绿岩和次碱质岩墙等。Bastar微陆块南部岩墙群呈NW—SE走向;Bastar微陆块北部岩墙群呈NNW—SSE走向;岩墙群U-Pb锆石测年可分为3个阶段,分别为2.70、2.40及1.88 Ga,其中1.88 Ga的基性岩墙群侵入事件可能与“哥伦比亚型”超大陆裂解相关[29]。

Bastar微陆块发育有Dongargarh超群、Sakoli群和Sausar群等表壳岩组合。其中,Dongargarh超群由Amagaon群、Nandgaon群和Khairagarh群组成。Amagaon群主要由石英岩、硅酸盐岩、大理岩、石榴十字蓝晶矽线二云片岩、堇青角闪岩、角闪岩、含铬超铁镁岩和次生BIF铁矿组成;Nandgaon群含有2个火成岩组合(Bijli和Pitepani组合),主要由反映分异特征的流纹岩和少量英安岩、安山岩及玄武岩组成[30];Khairagarh群不整合覆盖于Nandgaon群之上,由页岩、砂岩和火山岩组成。Sakoli群是重要的火山沉积组合,由板岩、千枚岩、双峰火山岩、片岩、变质玄武岩、燧石、砾岩夹条带状含铁建造(BIF铁矿)等组成[31];Sausar群由变质沉积岩夹锰矿层组成。

Bastar克拉通发育有2个大规模元古宙盆地,即Chhattisgarh盆地和Indravati盆地。Chhattisgarh盆地面积为36 000 km2,由厚约1.50 km的Chhattisgarh超群组成。Chhattisgarh超群的沉积时期为中—新元古代,底部为以页岩为主的大陆架沉积、上部以石灰岩和页岩为主[32]。Indravati盆地面积约9 000 km2,由未经变形变质、不含化石的页岩、白云岩、砂岩、石英砂岩、石灰岩及砾石组成,形成于滨浅海相环境[33]。

1.5 东Dharwar微陆块

东Dharwar微陆块北界与Bastar微陆块相邻,被Deccan岩群不整合所覆盖,东侧与东Ghats活动带相邻,南侧与南部麻粒岩微陆块相邻[34];主要出露有太古宙基底、沿Cuddapah盆地分布的基性岩墙群以及元古宙盖层 (图6)[32]。

东Dharwar微陆块的太古宙基底主要由花岗质片麻岩和绿岩带组成。花岗质片麻岩主要由钙碱性花岗岩、二长岩、闪长岩、TTG岩套和混合岩化正片麻岩组成,其走向与绿岩带平行[35]。绿岩带主要出露于东Dharwar微陆块西部,呈南北走向条带状分布于花岗岩中,被Cuddapah盆地沉积所覆盖。绿岩带下部广泛发育铁镁质—超铁镁质岩、石英岩、含锰大理岩、含堇青红柱十字石榴二云片岩、堇青角闪岩、角闪岩、BIF铁矿和基性—超基性岩;中部为双峰式铁镁质-长英质火山岩、火山碎屑岩、科马提岩、BIF铁矿、杂砂岩、泥质岩、碳酸盐岩,金矿化较发育;上部为长英质火山岩和火山碎屑岩夹少量的变质玄武岩和BIF铁矿。东Dharwar微陆块绿岩带主体由多个火山-沉积序列组成,经过多期变质变形作用,主要发育绿片岩相—低角交闪岩相区域变质作用。该绿岩带火山岩年龄为2.73~2.50 Ga[36],绿岩带由西向东年龄由老逐渐变新,发育构造同期和构造后期花岗岩等[37]。

据文献[7]修编。图6 东Dharwar微陆块地质简图Fig.6 Geological map of the Eastern Dharwar

东Dharwar微陆块沿Cuddapah盆地发育大量的基性岩墙群,大体可以分为NEE—SWW向和NNW—SSE向两组,前者岩墙要早于后者岩墙。尽管岩墙较为分散,但还是在特定地区集中形成了几个巨型岩墙群,即: Cuddapah岩墙群, Tipur岩墙群, Hunsur岩墙群。Cuddapah岩墙群主要以辉绿岩为主,少量苦橄玢岩、碧玄玢岩、碱玄玢岩和粗玄玢岩等岩墙[8];岩墙的长度从数十米到400 km不等,宽度一般为10~50 m,个别岩墙的宽度达到80 m。Cuddapah岩墙群年龄分布范围较大,铷-锶、钾-氩和氩-氩定年结果集中分布在1.90~1.60 Ga和1.50~1.10 Ga,其中最早一期岩墙位于Mahabubnagar附近,全岩钐-钕等时线年龄为2.19~2.17 Ga;也有报告称发现有少数几处年龄达到2.40 Ga的岩墙[38]。但Cuddapah岩墙群的大多数岩墙被Cuddapah盆地地层所覆盖,表明岩墙的形成时间早于盆地的发育时间。Tiptur岩墙群中发育了两组岩墙,较早的一组为角闪岩和变质闪长岩,原岩结构保存完好,较晚的一组主要为辉绿岩;Malavalli附近Chuilur岩墙的铷-锶等时线年龄为2.40 Ga;在Karnataka中部发现了钐-钕年龄为1.70 Ga的岩墙;在Kunigal附近发育一条延伸长度很大的南北向岩墙,其铷-锶等时线年龄为1.90 Ga。Hunsur岩墙群主体呈NNW走向,为二辉石岩岩墙,其与片麻岩围岩的界线截然,发育冷凝边,岩墙的年龄尚未确定[8]。

东Dharwar微陆块发育3个元古宙沉积盆地:Cuddapah盆地、Godavari盆地及Bhima盆地。其中,Cuddapah盆地位于东Dharwar微陆块东部,盆地东部以一逆冲断层为界,北部、南部和西部均被元古宇不整合所覆盖,面积大约为44 500 km2。Cuddapah盆地元古宇以Cuddapah超群为主,其由厚6~12 km的石英砂岩-碳酸盐岩-页岩沉积旋回组成,底部含有少量基性火山岩等。根据Cuddapah盆地西部边界Pulivendla岩床年龄推测,Cuddapah盆地沉积开始于1.09 Ga左右,发育大量叠层石、钙质藻类等化石,表明其沉积从古元古代一直延续到新元古代[38]。Godavari盆地由位于东Dharwar微陆块和Bastar克微陆块之间的两个NW—SE走向的近平行盆地组成。Godavari超群主要由石灰岩、石英砂岩、砾岩、碳酸盐岩及最上部风积相的砾岩和砂岩组成,其形成时限为1.60~1.53 Ga[39]。Bhima盆地位于Dharwar微陆块北部,被Deccan玄武岩群所覆盖,岩性以碳酸盐岩为主,盆地形成时间尚不清楚。

1.6 西Dharwar微陆块

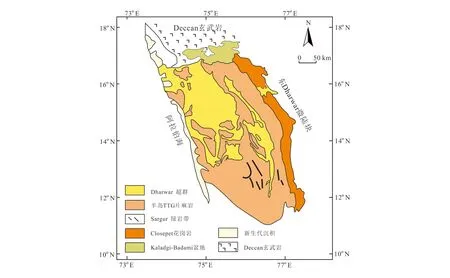

西Dharwar微陆块位于印度西南部,北部被Deccan玄武岩不整合所覆盖,东部与东Dharwar微陆块以Closepet花岗岩为界,西邻阿拉伯海(图7)。西Dharwar微陆块不同于东Dharwar微陆块,其太古宙基底以Peninsular片麻岩(TTG片麻岩)为主夹少量绿岩带及表壳岩(Sargur群与Dharwar超群)。Peninsular片麻岩主要以英云闪长质-奥长花岗质-花岗闪长质(TTG)片麻岩为主,其全岩Rb-Sr和Pb-Pb测年年龄分为3.40~3.30、3.10~3.00和2.60~2.50 Ga 3个阶段,代表了西Dharwar微陆块3个阶段的陆壳增生事件[40]。Sargur绿岩带和Dharwar超群、Peninsula片麻岩呈侵入/构造接触关系[7]。

Sargur绿岩带呈包体或者带状分布于Peninsular片麻岩中,由保存完好的火山沉积序列组成,主要以镁铁质—超镁铁质岩、蓝晶十字石榴石墨二云片岩、角闪岩夹少量的BIF铁矿、大理岩、硅酸盐岩和石英岩为主,经历了绿片岩相—角闪岩相区域变质作用。Sargur绿岩带中镁铁质—超镁铁质岩Sm-Nd年龄为3.10 Ga,斜长岩层状杂岩体的Rb-Sr年龄也为3.10 Ga,片岩中碎屑锆石年龄为3.60 Ga,代表Sargur绿岩带上限[41]。

Dharwar超群主要由Babadudan片岩带、西Ghats片岩带和Shimoga片岩带组成。Babadudan片岩带底部为砾岩,向上逐渐过渡为石英砂岩,发育大量U、Au矿化;中上部主要由变质玄武岩和少量辉长质岩床、条带状铁矿以及千枚岩组成[42],反映了辫状河相沉积序列及陆上熔岩活动环境。西Ghats片岩带为一大型片岩带[7],地层序列与巴巴布丹片岩带相似,底部由砾岩、石英砂岩组成,发育很好的U矿化,中上部由玄武岩以及火山碎屑岩组成。Shimoga片岩带是NW走向大型片岩带,不整合覆盖于TTG片麻岩之上,局部与片麻岩接触带发育蓝片岩相和角闪岩相中高级变质作用,由夹少量泥质岩、石英砂岩及含BIF铁矿的砾岩、变质玄武岩、硅质泥质岩、长英质火山岩熔和火山碎屑岩组成。

西Dharwar微陆块发育Hassan-Tiptur岩墙、迈索尔岩墙、“Dharwar”岩墙等3个元古宙岩墙群[41],这些基性岩墙群年龄数据相对匮乏[7]。其围岩以太古宙花岗岩体为主,变质变形作用弱或无。

据文献[7]修编。图7 西Dharwar微陆块地质简图Fig.7 Geological map of the Western Dharwar

Kaladgi-Badami盆地是西Dharwar微陆块唯一的元古宙盆地,不整合覆盖于太古宙TTG片麻岩和绿岩带之上,主要由砂岩、泥岩与碳酸盐岩组成,碎屑沉积物来自下伏片麻岩地体和绿岩带[43]。

1.7 南部麻粒岩微陆块

印度南部麻粒岩微陆块由Northern地块、Nilgiri-Madres地块、Madurai地块以及南部Trinvandrum地块4个太古宙—新元古代遭受麻粒岩相变质作用的地体组成,彼此之间由北部Moyar-Bhavani剪切带(MBSZ)、中部Palghat-Cauvery剪切带(PCSZ)、南部Achankovil剪切带(ACSZ)3个元古宙韧性剪切带所分隔(图8)。其中,PCSZ是北部太古宙麻粒岩地块与南部新元古代地块之间的缝合带,可与Bongolava-Ranotsara剪切带以及南极洲东部Napier and Rayner复合岩体相对[7,44]。

Northern地块位于Dharwar陆块的南端,在南部和东部与中部地块以Moyar-Bhavani剪切带为界[7],主要由含辉石花岗岩(紫苏花岗岩)、花岗片麻岩以及混合岩组成[42]。

Nilgirl-Madras地块被MBSZ的SW—NE走向的分支分成西部的Nilgiri地块和东部的Madras地块。Nilgiri地块是一个三角形地块,主要由楔入Moyar-Bhavani剪切带中的含石榴石的紫苏花岗闪长质麻粒岩组成,局部还出露蓝晶片麻岩、石英岩及辉长质-斜长质辉石岩[45]。Madras地块位于Moyar-Bhavani剪切带与Palghat-Cauvery剪切带之间,由中—高压紫苏花岗岩和片麻岩组成。

Madurai地块西部几乎全部由紫苏花岗岩地块组成,其假蓝宝石-尖晶石-石英矿物组合,表明其经历了800~1 100 MPa,1 000~1 100 ℃超高压超高温变质作用[46];东部由基底片麻岩和相关的变质表壳岩复合杂岩体组成。

Trinvandrum地块由一系列超高温变质表壳岩和变质基性火山岩组成,包括夕线石榴麻粒岩、石榴斜方辉麻粒岩、二辉麻粒岩、石榴黑云斜长片麻岩及钙硅酸盐岩等[47]。

据文献[4]修编。图8 南部麻粒岩地块地质简图Fig.8 Geological map of the southern granulites

2 活动带地质特征

2.1 Satpura活动带

Satpura活动带也被称作中印度构造带,北以Narmada-Son北断层(NSNF)为界,南以印度中央剪切带(CISZ)为界,是一个在元古宙拼合了南部(Baster)古陆和北部Bundelkhand古陆的复杂造山带[48](图 9)。Satpura活动带绝大部分被冈瓦纳超群、第四系冲积物及Deccan玄武岩所覆,主要由片麻岩、变质表壳岩、花岗岩和麻粒岩等组成,由北至南依次划分为Mahakoshal、Betul和Sausar3个浅变质表壳岩带,各带之间被地壳尺度的断层或韧性剪切带所分隔[49]。

Mahakoshal带呈NEE—SWW向展布,其北以Narmada -Son 北断层为界,南至Narmada-Son 南断层。Mahakoshal带以绿片岩相区域变质作用为特征,主要为石英岩、碳酸盐岩、燧石、BIF铁矿、杂砂岩、泥板岩及基性火山岩。Mahakoshal带曾被认为是陆内裂谷,后来随着在该带南缘发现1.86 Ga 与岛弧相关的钙碱性花岗岩类,被理解为弧后裂谷盆地。变形以N至NW向近水平挤压作用为特征,并且剪切带发育以壳-幔相互作用为特征的似席状钙碱性花岗岩类侵位,表明其处于汇聚型边缘大地构造环境。

Betul带北以Balrampur断层为界,并被一系列平行的断层将其与Mahakoshal带分开,南以Tan剪切带的大型韧性剪切带将其与Sausar带分隔。Betul带主要由石英岩、钙质硅酸盐岩、大理岩、条带状片麻岩、花岗质片麻岩、混合岩及低钾拉斑质变玄武岩、镁玄武质岩、长英质火山岩和含黄铁矿硅质岩组成。其发育低钾拉斑玄武岩、双峰式火山岩,被钙碱性花岗岩侵入,表明Betul带处于大陆边缘弧环境。此外,在该地区还发现了约1.50 Ga 同构造期花岗岩和约0.85 Ga 构造后期和构造期后花岗岩,这说明Betul带可能与Mahakoshal带是准同期形成的,前者代表了含弧内沉积岩带的岩浆弧,后者代表一种古老大陆边缘弧后裂谷环境。

Sausar带是一个走向NEE—SWW的弓形褶皱带,向东一直延伸到Ratanour地区,北部以Tan 剪切带为界。Sausar带主要由中—新元古界古老变质岩群紫苏花岗岩、正片麻岩、石榴黑云斜长片麻岩、钙质麻粒岩、角闪岩、石英二母片岩、石英岩、绿帘石英岩和黑云石英片岩等组成。Sausar带区域变质作用在南部表现为绿片岩相,延伸到北部逐渐转变为角闪岩相。据热力学温压计研究发现,该区域变质作用峰期变质条件为675 ℃/7 kPa,紧接着进入到减压降温阶段,温压条件为550 ℃/4 kPa[7]。顺时针p-T轨迹和广泛发育的逆冲断层显示,该地区变质作用是在碰撞造山作用过程中形成的。Acharyya Roy等[49]认为,大约2.20 Ga Bastar克拉通的洋壳部分向北俯冲到了Bundelkhan克拉通之下,Bundelkhan克拉通南缘形成了Mahakoshal弧后裂谷盆地,在1.80~1.50 Ga, Mahakoshal带南缘发育大规模钙碱性岩浆作用及低压变质作用,其间Betul岩带逐渐转化为一个弧内裂谷,并充填了双峰式火山岩。

1. 第四系;2. Deccan玄武岩;3. 冈瓦纳超群;4. Vindhyan超群;5. Betul表壳岩带;6. Mahakoshal表壳岩带;7. Sausar表壳岩带;8. CGC中的表壳岩;9. 混合岩和片麻岩;10. 克拉通基底;11. 地质界线; 12. 麻粒岩带; 13. 断层; 14. 韧性剪切带;15. 同位素地质年龄;16.重要城市。RKG. Ramakona-Katangi麻粒岩带; BBGB. Balaghat-Bhandara麻粒岩带; MGB. Makrohar麻粒岩带;NSNF. Narmada-Son北断层; NSSF. Narmada-Son南断层; TNA. Tan剪切带; CISZ. 印度中央剪切带;BLF. Balarampur断层。据文献[8]修编。图9 Satpura活动带地质简图Fig.9 Geological map of the Satpura mobile belt

2.2 东Ghats活动带

东Ghats活动带是一个元古宙麻粒岩带,从北部向南延伸大约1 000 km(图10)。东Ghats活动带南部和北部边界尚未确定。因此,关于与北部和南部主要造山带的关系提出了多种解释[50]。东Ghats活动带由变质泥质岩、紫苏花岗闪长质片麻岩及钙硅酸盐麻粒岩组成[51],包含2个显生宙裂谷,即北部的Mahanadi裂谷和南部的Godavari裂谷[52]。

Ramakrishnan[53]将东Ghats活动带分为5个岩性构造单元,即过渡带、西部紫苏花岗岩带、西部孔兹岩带、东部孔兹岩带及中部混合岩带。过渡带由属于印度克拉通和东Ghats活动带的岩性单元混合组成,含有紫苏花岗岩(石英+钾长石+斜方辉石组合)、紫苏花岗闪长岩(石英+斜长石+斜方辉石组合)、基性麻粒岩(斜长石+单斜辉石+斜方辉石+石榴石组合)及条带状铁建造;西部紫苏花岗岩带、西部孔兹岩带和东部孔兹岩带由孔兹岩(石榴矽线石墨片麻岩)、石英岩、钙质麻粒岩(透辉石+石榴石+斜长石组合)和高镁铝麻粒岩(假蓝晶石+堇青石+尖晶石+斜方辉石组合)夹层组成;中部混合岩带由混合质片麻岩和紫苏花岗岩-紫苏花岗闪长岩、花岗岩和钙长岩侵入体组成[54]。

据文献[6]修编。图10 东Ghats活动带地质简图 Fig.10 Geological map of the Eastern Ghats mobile belt

3 印度克拉通的演化

3.1 印度克拉通陆核与陆壳形成

古老的陆核通常由花岗质片麻岩和变质沉积砂岩中的3.80~3.00 Ga古老锆石作为指示标志[55]。以此为标准,Aravalli微陆块太古宙基底岩系3.30 Ga的TTG片麻岩、Bundelkhand微陆块3.20 Ga的基底片麻岩、Singhbhum微陆块3.50 Ga的花岗片麻岩与3.10 Ga的老铁矿岩群、Bastar克拉通南部3.51 Ga Markampara片麻岩与3.56 Ga的Kapsi片麻岩、西Dharwar微陆块3.40~3.30 Ga的TTG片麻岩均属于太古宙早期陆核的最直接证据。因此推测,太古宙早期古老陆壳岩石在各微陆块上分布很广,印度克拉通曾存在较为广泛的古老大陆。

太古宙陆壳增生一般是围绕着古老陆核形成,80%~90%的陆壳形成于寒武纪之前,绝大多数形成在中—新太古代,并且全球陆壳的大量增生主要在2.80~2.50 Ga,主要以TTG片麻岩为主[55-57]。印度克拉通作为全球最古老、保存最完善的克拉通之一,假设其陆壳增生与全球基本一致,由围绕着古陆核周围的TTG片麻岩大量出现为特征。印度克拉通各微陆块TTG片麻岩主体形成于古太古代—新太古代,其锆石U-Pb年龄主要有3.50~3.30、3.20~3.00、2.90~2.70 Ga,表明印度克拉通陆壳生长主要发生在中—新太古代;而2.50~2.40 Ga的大量花岗岩的侵入事件,标志着印度克拉通各微陆块克拉通化完成。

3.2 元古宙盆地形成

克拉通盆地的形成与超大陆汇聚及裂解过程中分别产生的挤压、拉张有密切的关系[58]。印度克拉通的大多元古宙盆地时代缺乏相关数据,而Vindhyan盆地、Cuddapah盆地、Godavari盆地、Chhattisgarh盆地及Marwar盆地研究程度较高,数据相对较多。这些元古宙盆地的演化受控于超大陆旋回演化,其形成时间与超大陆聚合分离旋回演化时间相匹配。Vindhyan盆地与Cuddapah盆地形成于1.90~1.80 Ga,与哥伦比亚超大陆汇聚时间基本一致;Godavari盆地、Chhattisgarh盆地为形成于1.60~1.40 Ga的裂陷盆地,与哥伦比亚超大陆裂解时间一致;Marwar盆地形成于635~541 Ma,与罗迪尼亚超大陆的裂解时间相对应。

3.3 印度克拉通聚合统一

印度克拉通的聚合是由北印度克拉通与南印度克拉通沿印度中央造山带的最终拼合为标志的。前人对印度中央造山带的演化做了大量的研究,古元古代早期Bastar微陆块的洋壳向北俯冲,在Bundelkhand微陆块南缘形成了Mahakoshal弧后裂谷盆地[56],而后1.80~1.50 Ga,在Mahakoshal带南缘出现了大规模钙碱性岩浆作用以及低压变质作用,并发育了充填双峰式火山岩建造的Betul弧内裂谷盆地。Betul盆地内1.50 Ga同构造期花岗岩的侵位,表明Betul盆地大约在1.50 Ga闭合,同时伴生大量的超镁铁质—镁铁质岩浆岩(Padhar镁铁质侵入体),指示其达到该俯冲作用峰期。南部Sausar变质带顺时针p-T-t轨迹与广泛发育的逆冲断裂带,形成于印度中央造山带的碰撞造山作用,Ramakona-Katangi麻粒岩带1.06 Ga的变质峰期年龄,表明印度中央造山带碰撞造山作用发生于1.06 Ga左右。不整合于Sausar变质带之上的砾岩广泛发育,表明了印度中亚造山带碰撞造山作用的完成[59],也代表了南印度克拉通与北印度克拉通最终拼合,印度克拉通最终统一,与罗迪尼亚超大陆聚合事件基本一致。

4 结论

1)印度克拉通主要由Aravalli微陆块、Bundelkhand微陆块、Singhbhum微陆块、Bastar微陆块、东Dharwa微陆块、西Dharwa微陆块和南部麻粒岩微陆块7个太古宙微陆块和Satpura活动带、东Ghats活动带2个元古宙活动带组成。

2)印度克拉通的7个微陆块存在广泛的古老大陆,陆壳增生与全球基本一致,绝大多数形成在中—新太古代。

3)印度克拉通发育了元古宙Vindhyan盆地、Chhattisgarh盆地、 Cuddapah盆地、Godavari盆地、Indravati盆地、Bhima-Kaladgi盆地,形成受控于超大陆演化旋回,其内沉积的浅海相碎屑岩-碳酸盐岩组成印度克拉通前寒武纪的盖层。

4)南印度克拉通与北印度克拉通在1.04 Ga碰撞拼合,形成统一印度克拉通,与罗迪尼亚超大陆聚合事件基本一致。

致谢:在成文过程中,笔者与中国地质调查局西安地质调查中心王斌高级工程师、孟广路高级工程师进行了有益的交流,谨致谢忱。