综合超前地质预报技术在岩溶隧洞中的应用

2018-10-08张宇弛白少国

张宇弛,白少国

(浙江省水利水电勘测设计院,浙江 杭州 310002)

1 问题的提出

随着我国城市化的进展,城市人口的增加加剧了对水资源的需求,而城市自身水资源短缺以及分配不均等问题日益突出,调水工程越来越多。埋深大、距离长的输水隧洞会遇到断层、溶洞等特殊地质地段,易发生各类地质灾害,而这些在长距离输水隧洞勘察设计阶段往往无法面面俱到,尤其是埋深大的洞段勘察更为困难。在遇到岩溶破碎带等不良地质时,开展地质超前预报,可减少施工盲目性,对确保工程安全具有重要的意义[1]。

隧道施工中的各种超前预报方法具有其局限性和缺陷,单一方法预报的准确性和可靠性还有待提高[2]。王振宇[3]等结合现场实际,建立了工程地质调查法、洞内掌子面编录和地质雷达的综合预报方法。刘和文[4]等针对超长破碎带的特点,有目的性的确定了一套预报方法及预报流程,达到精准预测岩层信息,以指导岩溶地区破碎带施工。吕乔森[5]等应用TSP法和红外探水的特点,长短结合,进行穿河隧道的地质预报。本文以某输水隧洞为背景,在开挖过程中遇到岩溶破碎带,并伴有高压突水等险情,采用掌子面地质编录、地质雷达、导洞开挖和智能钻孔全景成像技术的综合地质超前预报方法,为险情处理方案和施工开挖提供可靠信息,保证施工安全。

2 岩溶超前预报方法

超前地质预报可分为长距离预报和短距离预报。长距离预报(100 ~ 200 m)主要为地震反射波法(TSP);短距离预报(15 ~ 30 m)包括地质素描、地质雷达、红外探水,钻孔全景数字成像、超前导洞、瞬变电磁等,其中,超前导洞和钻孔全景数字成像为直接法,其余为间接法。本文综合使用地质超前预报方法,利用不同方法的优点,互相补充和验证预测结果,达到精准预测的目的。

2.1 地震反射波法(T S P)

TSP法利用人工爆破引发的弱地震波在岩体中的传播,界面处反射后的地震波被高精度传感器接收,通过计算及软件分析前方围岩地质情况。地震反射波法需要消耗大量的施工时间,且成本较高,岩溶处理只需要了解掌子面前方短距离的地质条件信息,因此不适用于岩溶地质处理。

2.2 地质素描

掌子面地质素描是专业地质人员对已开挖揭露的岩石,通过观察其地质现象,记录岩性、地质构造面、围岩破碎程度、地下水、围岩稳定性、爆破后洞形等内容,以掌子面地质的变化情况为依据,结合前期勘察成果,对前方围岩状态进行推断,分析岩性变化。

2.3 地质雷达

地质雷达即电磁波反射法(GPR),利用地下介质对广谱电磁波(107 ~ 109 Hz)的不同响应,根据电磁波双程走时的长短差别来确定地下介质的分布特征[6],主要是观测位移电流的变化来实现其探测目的。此方法对于含水带、破碎带具有较高的识别能力,其探测距离较短(20 ~ 30 m)。在隧道短距离超前地质预报中,地质雷达具有分辨率高、操作简单、检测时间短、具备实时数据处理功能等优势。

2.4 红外探水

不同的地质体辐射不同强度的红外辐射场,红外探水仪根据接收到不同变化幅度的红外场强,据此判断隧洞掌子面前或洞壁四周是否有隐伏的含水体。如果围岩中存在含水结构,其红外辐射场将叠加在正常辐射场上,通过数据分析即可预报不良地质体。这种方法相比于其方法优势是便携且操作简单[7],同时具有成果易处理、预报精确度高、与隧道施工同步的优点。其缺点是只能探测出隧道前方隐伏的含水体,而不能对断层、破碎带等不良地质进行预报[8]。因此,在岩溶处理过程中,应结合其他技术,综合预报地质情况。

2.5 钻孔全景数字成像

钻孔全景数字成像系统包括硬件和软件2大部分,硬件部分包括全景摄像探头、图像捕获卡、深度脉冲发射器、计算机、以及专用电缆等,软件包括实施监视系统和统计分析系统。对于软弱或破碎岩体,钻孔后孔壁保持完整地质特征,通过对钻孔孔壁的探测和数据采集,进行定性描述和定量分析,达到超前预报的目的。

2.6 超前导洞

超前导洞(导坑)法是针对无法探测或有危险性的掌子面,在掌子面局部开挖超前导洞,通过直接观测围岩条件,以达到超前预测的目的。超前导洞可应用于处理方案实施后的开挖,一方面可以保证开挖安全,另一方面可以验证处理结果的有效性,若没有达到预期效果,可在导洞内再次进行加固处理。

3 预报实例

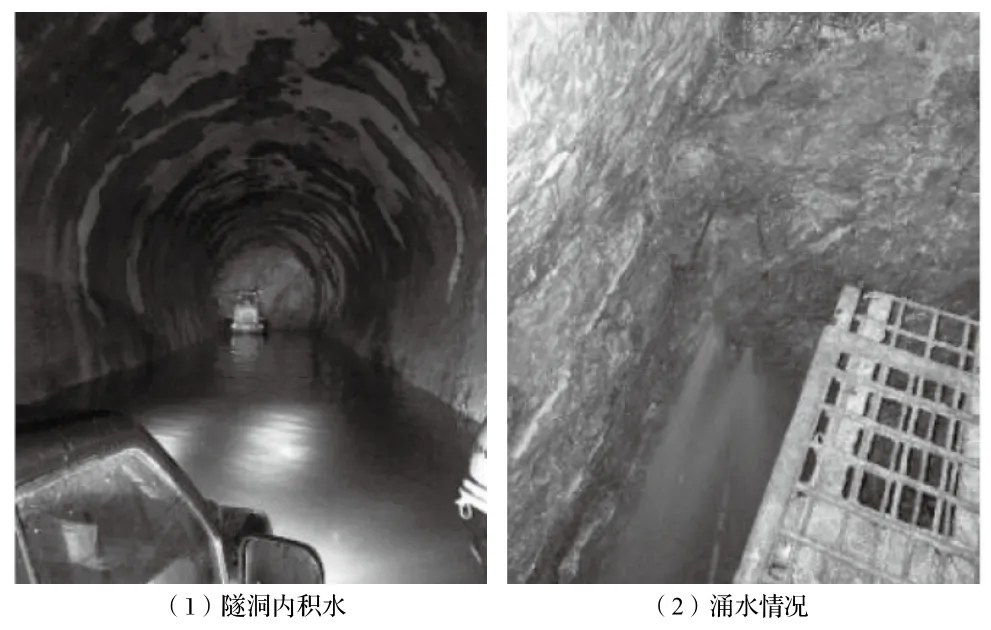

某输水隧洞掌子面在实施打钻作业过程中,岩体突发涌水险情(见图1)。首先采用地质雷达法探明前方不良地质段情况,为处理方案提供可靠依据。通过灌浆处理后,再次采用地质雷达、智能钻孔全景成像和超前导洞的综合预报方法,进一步指导施工。

图1 掌子面涌水情况图

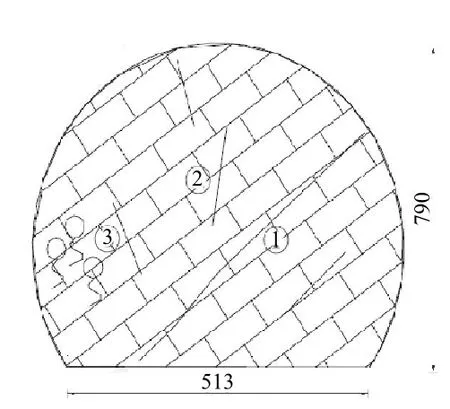

3.1 掌子面地质概况及第1次地质雷达

掌子面地质概况(见图2),高度7.90 m,底宽5.13 m,其桩号K1 + 940 m,灰色厚层灰岩,裂隙发育,充填方解石,胶结较好,岩体较完整,掌子面轴线左侧中下部沿裂隙有溶蚀现象,靠左壁距洞底2.50 m左右沿炮孔集中射水,初步估计水压约2 MPa,水质黄色含泥。图中3组裂隙:① N60°E/NW ∠ 40°; ② N10°E/NW ∠ 20°; ③ N60°W/NE ∠ 70°。

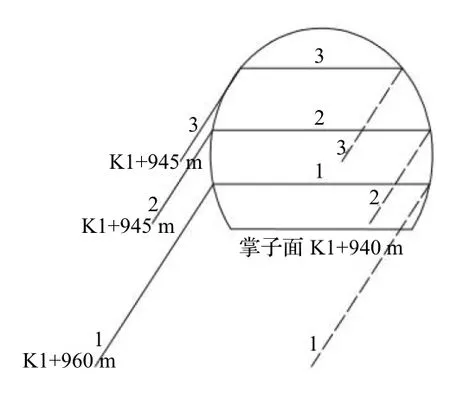

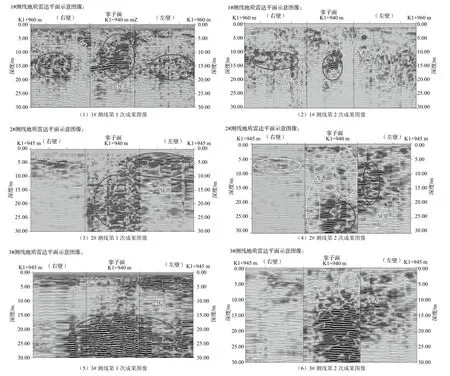

地质雷达探测时涌水主要集中在左侧区域,测线布置见图3,从右壁至掌子面至左壁分别布置 1、2、3条测线,其中第1条测线左右壁向后方延长20.00 m,第2、3条测线左右壁向后方延长5.00 m,第1条测线距洞底约1.50 m,各测线间距约1.50 m。对于溶蚀破碎带或发育溶洞的异常区域,地质雷达图中会显示能量较强的反射同相轴,见图4(1)、(3)、(5),结果表明:①整个掌子面前方K1 +938 ~ K1 + 918 m洞段为溶蚀破碎带,发育中小规模溶洞或管道,富水。雷达波形反映溶腔主要分布在掌子面左前方,左侧岩溶发育程度较右侧严重,开挖时左侧先遇岩溶,右侧推后。②右边墙K1+960 ~ K1+940 m段下部深 20.00 m内裂隙发育,局部溶蚀,有分散渗水,其中腰线中下部较上部溶蚀程度稍强。 ③左边墙K1+960 ~ K1+940 m段下部深20.00 m内裂隙发育,局部溶蚀,有分散渗水,K1+945 ~K1+940 m 探测深度内裂隙发育,局部溶蚀成缝或溶孔,含裂隙水。

针对岩溶破碎带的处理选择灌浆方案,根据预报结果,需要灌浆的部位不仅包括掌子面前方,还包括已开挖洞壁两侧。在灌浆范围的选择方面,纵向长度应不少于20.00 m,横向宽度在岩壁以外5.00 m范围内。

图2 掌子面地质概况图

图3 地质雷达测线布置图

3.2 第2次地质雷达

根据第1次地质雷达探测情况,需要对对前方岩体及已开挖洞段侧壁内的溶腔进行灌浆固结。灌浆结束后,进行第2次地质雷达测试,测线位置不变。成果图像见图4(2)、(4)、(6)。

第 1 条测线反映,掌子面下部正前方K1 + 932 ~ K1 +924 m靠洞轴线部位岩体溶蚀破碎,发育溶缝或小溶洞,富水迹象明显,靠左右边墙侧不明显;K1 + 938 ~ K1 +932 m段裂隙发育,有溶蚀,但岩体破碎程度较灌浆前有明显改善,特别是左边墙附近原推测的溶洞迹象反映已不很明显,富水迹象也没有灌浆前表现明显。 右边墙K1 +960 ~ K1 + 940 m段探测深20.00 m内探测情况与灌浆前雷达探测结果无明显变化;左边墙 K1 + 960 ~ K1 + 940 m 段探测深 20.00 m 内岩体完整程度及富水迹象较灌浆前有一定改善。

图4 灌浆处理前后2次地质雷达探测图

第 2 条测线反映,掌子面中部正前方K1 + 923 ~ K1 +910 m段总体裂隙发育,岩体溶蚀较破碎,富水迹象较明显;K1 + 940 ~ K1 + 923 m段裂隙发育,有溶蚀,左侧岩体破碎程度较灌浆前有所改善,原推测的溶洞迹象表现程度明显降低,富水迹象也较灌浆前有所降低。右边墙K1 + 945 ~K1 + 940 m段探测深20.00 m内探测情况与灌浆前雷达探测结果无明显变化;左边墙 K1 + 945 ~ K1 + 940 m段探测深20.00 m 内岩体完整程度变化不明显,但富水程度较灌浆前略有降低。

第3条测线反映,掌子面上部正前方 K1 + 940 ~K1 + 925 m 段裂隙发育,有溶蚀,但岩体破碎程度较灌浆前有一定改善,左边墙附近原推测的溶洞迹象已不明显,富水程度也较灌浆前有所降低。右边墙K1 + 945 ~ K1 + 940 m段探测深20.00 m内探测情况与灌浆前雷达探测结果无明显变化;左边墙K1 + 945 ~ K1 + 940 m段探测深 20.00 m内岩体完整程度及富水迹象较灌浆前有一定改善。

探测结果表明灌浆处理后,岩溶破碎带已有明显改善,原先连通的溶腔已被水泥浆液充填,为提高探测精确度,局部进行智能钻孔全景成像技术进行探测。

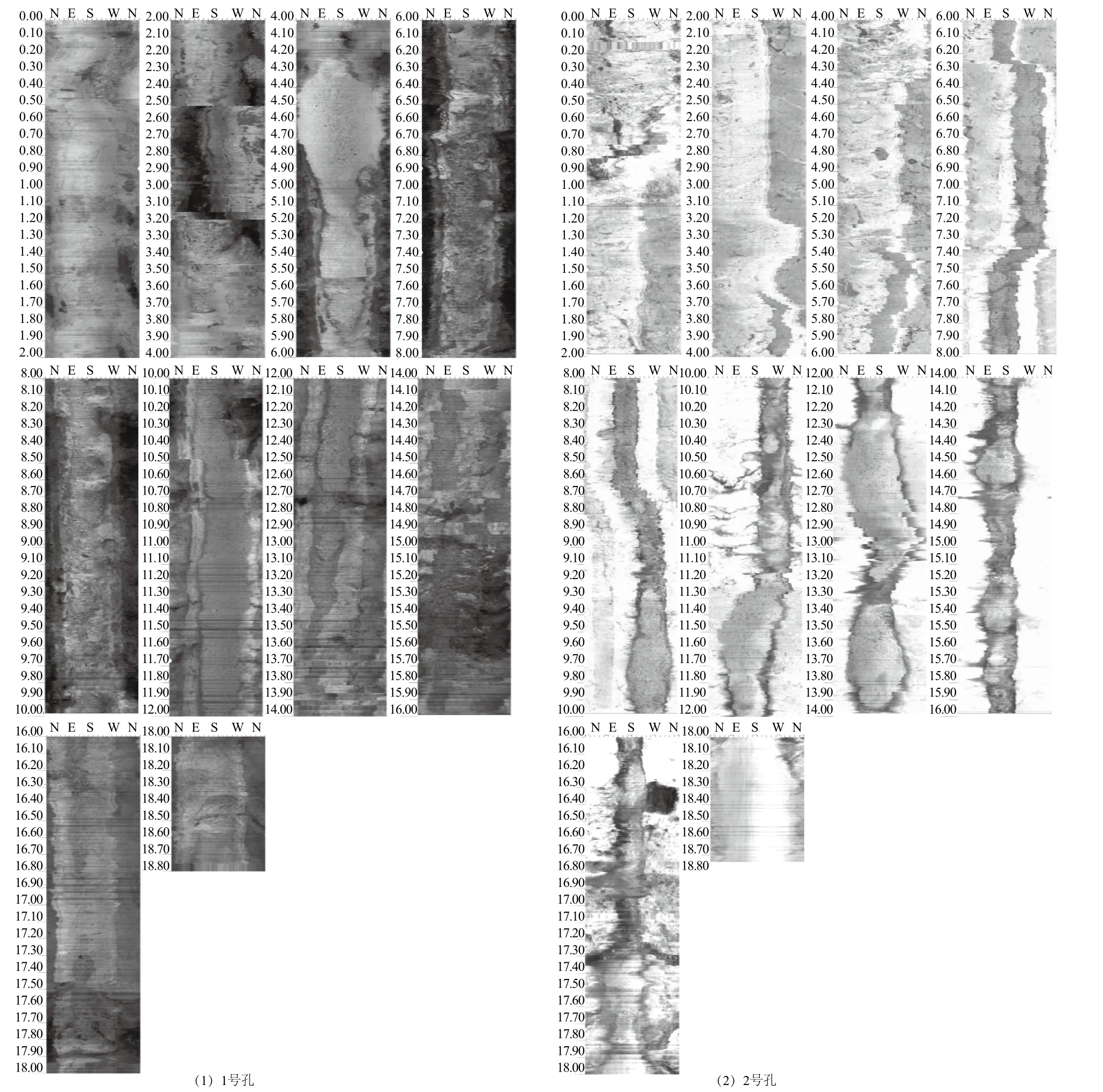

3.3 智能钻孔全景成像

钻孔成像目的是了解掌子面前方岩溶发育情况、岩体完整状况及灌浆处理初步情况,对于左侧原先较破碎的区域,利用掌子面已打好的 2 个灌浆孔进行孔内全景数字成像测试,测试孔孔深20.00 m,孔径90 mm。图5为全景成像图。图5显示掌子面前方 20.00 m检测范围内,总体裂隙发育,岩体完整性差至破碎,部分腔体已被水泥浆液充填,在钻孔内多处见水柱沿孔壁冒水,但水压力不大,表明可以进行施工开挖作业。

图5 全景成像图

3.4 超前导洞与地质雷达预报

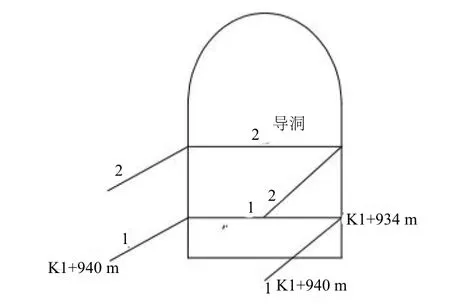

超前导洞开挖具有安全可靠、可直接观察围岩情况、处理方案可灵活实施的优势。因此,进一步采用超前导洞及导洞内布置地质雷达的综合超前地质预报方式,导洞位于掌子面中部下方,从右壁至掌子面至左壁分别布置2条测线,延长6.00 m,即测线尾端延伸至未开挖导洞前掌子面(桩号K1+940 m,见图6)。地质雷达结果见图7,图7显示导洞掌子面正前方探测深度内未反映有明显富水异常,推测岩体较完整,局部分散水;右边墙K1+940 ~ K1+934 m段探测深5.00 ~ 10.00 m内发育溶蚀裂隙,岩体较破碎,有赋水迹象;左边墙K1+940 ~ K1+934 m 段探测深 5.00 m 内岩体裂隙发育,溶蚀,岩体较破碎,有赋水迹象,但较处理之前已有明显改善。探测结果显示水泥浆有效填充溶腔,为再次开挖提供有利条件。

图6 导洞及测线布置图

图7 地质雷达结果图

4 结 语

本文介绍了处理岩溶地质带过程中,运用综合地质超前预报技术,为施工处理提供决策依据,明确了灌浆范围,通过对比验证灌浆的有效性,得出结论:

(1)超前预报技术与岩溶破碎带施工处理紧密结合,合理运用综合超前预报技术可进行方案的确定并有效指导施工。

(2)地质雷达能够提供准确破碎带及富水等不良地质情况,通过灌浆前后2次地质雷达探测,印证了灌浆处理方案的有效性。

(3)智能钻孔全景成像技术可对局部重点部位进行加强探测,与地质雷达结果结合,提高预报的精确性。

(4)导洞开挖与地质雷达相结合,具有再次处理灵活、保证开挖安全的作用。