微纳卫星光学有效载荷的发展机遇与挑战

2018-09-28傅丹膺满益云李瀛搏孙燕萍周宇施思寒刘佳

傅丹膺 满益云 李瀛搏 孙燕萍 周宇 施思寒 刘佳

(1 航天东方红卫星有限公司,北京 100094)(2 钱学森空间技术实验室,北京 100094)(3 北京空间机电研究所,北京 100094)(4 先进光学遥感技术北京市重点实验室,北京 100094)

0 引言

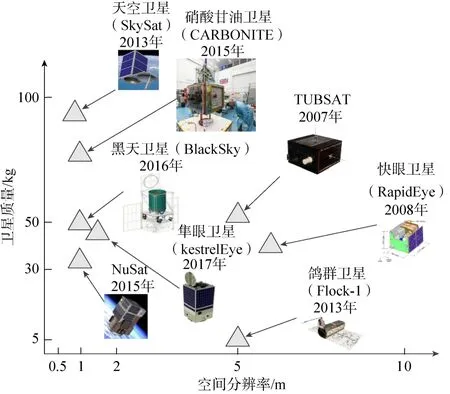

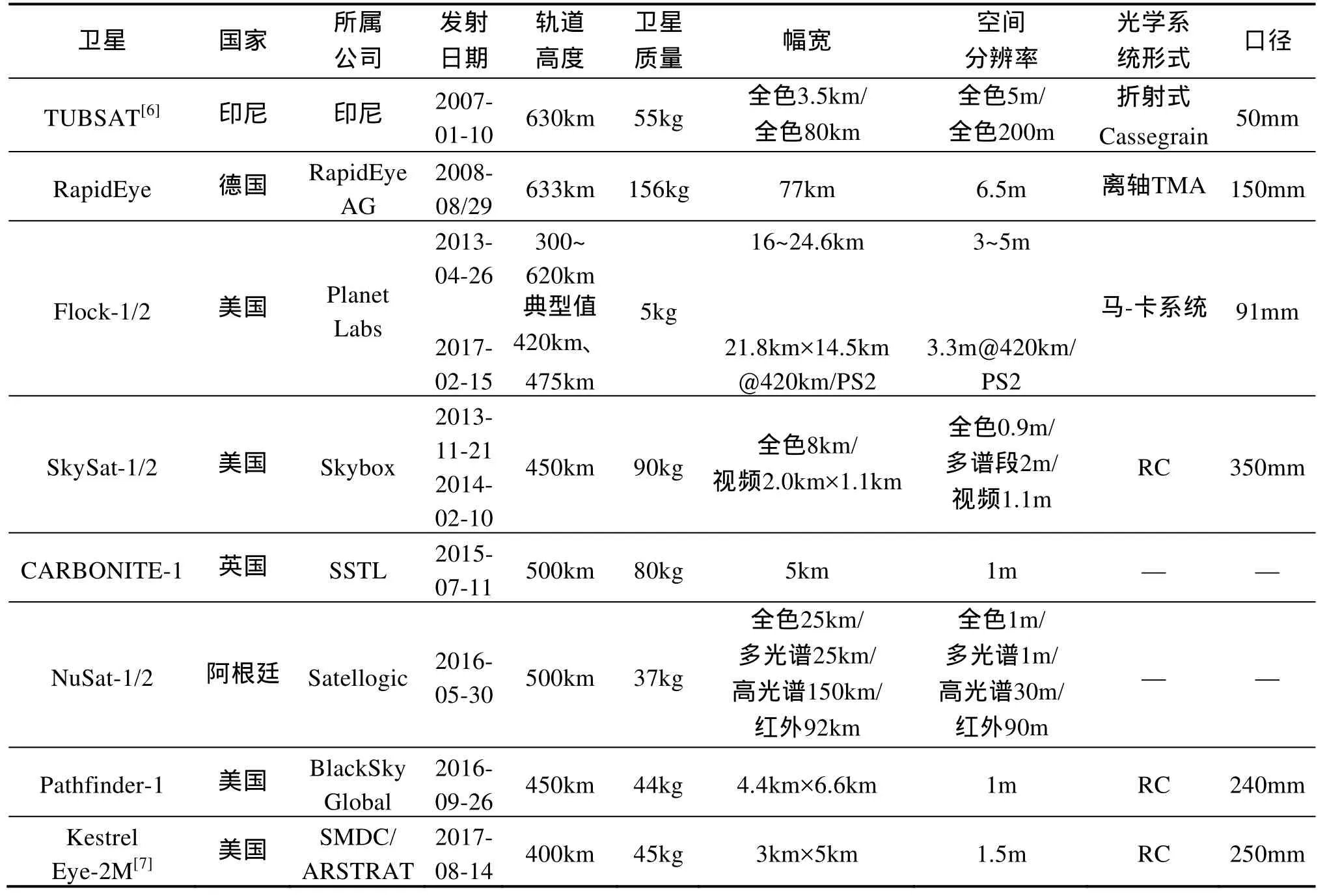

目前,国际上一般认为微纳卫星是指质量在100 kg以下的卫星,其中10~100kg的称为微卫星,小于 10kg的称为纳卫星。近年来随着微系统技术的发展,国际上微纳卫星领域较为活跃,各种高性能微纳卫星计划层出不穷,特别是在光学遥感领域,出现了众多亮点项目。如:美国天空盒子成像公司(Skybox Imaging)的“天空卫星 1号”(SkySat-1)卫星(质量约90kg)是首颗实现优于1m分辨率光学成像的微纳卫星[1-4];阿根廷卫星逻辑公司(Satellogic)发射的Nusat-1卫星(质量约37kg)实现1m分辨率可见光成像能力;美国行星实验室公司(Planet Labs)的“鸽群 1号”系列卫星(Flock-1)(3U)实现了3~5m分辨率成像和星座化运行[5]。这些项目都计划通过星座化的运行,实现较高时间分辨率和空间分辨率的遥感信息获取,使得微纳卫星进一步走向实用化。如图1和表1所示,从快眼卫星(RapidEye)发射升空,到现在经过近10年的发展,微纳光学遥感卫星的分辨率得到了很大提升,50kg量级的卫星已经实现了1m分辨率成像能力,而5kg左右卫星实现了3~5m分辨率。

图1 微纳卫星质量和空间分辨率的分布Fig.1 Distribution of micro-nano satellite between mass and resolution

表1 国外典型微纳遥感卫星发展情况Tab.1 The development of micro-nano satellites abroad for remote sensing

本文对微纳遥感卫星的整体技术发展情况进行了分析,并重点对微纳卫星的光学有效载荷面临的机遇与挑战进行探讨。

1 发展现状与趋势[8-10]

微纳遥感卫星凭借系统成本低、可集群/星座/组网运行、投入产出比高、发射/应用灵活度高、运营管理便捷等方面的突出优势,备受多方用户和商业公司青睐。其相比传统卫星的相对优势的核心在于较低投资风险下获得更高的任务性价比。微纳遥感卫星依靠数量优势,一是可获得观测高时间分辨率,提高有效产出数据比,弥补单星绝对能力劣势;二是弹性分散分布式系统解决方案可以降低单星系统复杂度和成本,少数卫星的失效不造成全系统能力明显下降,系统抵御风险能力强;三是可以高性价比支持大数据,进而以大数据创造未来。

1.1 主要技术挑战

微纳卫星近年来蓬勃发展的同时得益于需求的不断牵引和技术的快速进步。前者来源于目前用户已经经历了的传统遥感应用的体验,随着互联网和大数据思维的影响,越来越对数据的时效性、覆盖性和应用灵活性提出了更多样化的需求,而这种需求使得越来越多的开发者通过微纳卫星来开拓和探索。后者则得益于微机电和信息技术的阶跃式发展,使得微纳卫星能够实现较高的功能密度,走向遥感应用。但同时还需要认识到,受限于资源、低成本可靠性风险和批量工程化难度,微纳卫星的发展要面临一些挑战:

(1)低成本与高性能

微纳卫星要实现快速发展,面临的主要矛盾是既要求实现低成本,同时还要实现高性能,低成本是前提和基础,高性能是发展要求,两者兼顾才能得到高性价比。由于重量、体积和功耗的严格制约,采用高度集成化、低功耗化的技术途径是实现微纳卫星高性能的不二途径。高性能不仅体现在卫星处理能力,还体现在卫星的好用、易用性上,软件化卫星将是微纳卫星的一个重要特点。

(2)微纳卫星完成定量化遥感任务

真正的遥感应用需要一定精度的数据支持,而定量化的遥感数据获取对卫星的设计提出了很高的要求。传统卫星的解决思路对资源和管理运行的要求显然不适用于微纳卫星,因此微纳卫星需要通过新的技术解决自身的定量化问题。

1.2 未来发展趋势

近年来,微纳卫星由于具有低成本、短周期、发射灵活等突出特点,国内外众多工业部门和大学研究机构纷纷参与,促使了微纳卫星技术发展迅速。

从微纳卫星发展来看,早期主要是作为业余无线电、科学试验,真正应用很少。随着电子技术的快速发展,集成度越来越高、性能越来越强的微纳卫星开始出现。从部分技术指标来看,50kg左右的微纳卫星已经可以实现传统500kg级卫星的水平,微纳卫星的实际应用已经来临。

微纳卫星的技术发展趋势可以从三个层次进行分析:

在系统层面,微纳卫星作为单星能力有限,必然向星座或星簇的方向发展,通过增加卫星数量来解决传统卫星无法解决的卫星高时间分辨率的问题。因此低成本化是微纳卫星技术发展的重要方向。微纳卫星在有限的重量、体积和功耗的约束下,需要采用高集成度、标准化、模块化设计理念,通过平台载荷一体化设计、硬件软件化设计和产品体系标准化设计,实现微纳卫星技术的系统层面构架。

在分系统或单机层面,采用集成化设计方法,标准智能设备芯片化、单板化,硬件软件化。通过软件无线电手段,实现星上射频设备通用化、软件化。采用机电热集成化设计,实现设备无缆化。

在应用层面,结合任务特点,针对卫星星座和星簇,采用星座化部署,网络化应用;针对多星在轨任务,采用智能化协同化;采用智能卫星自主管理技术,实现运控自主无人化;通过卫星软件化、智能化的特点,实现应用直达便捷化。

2 机遇与挑战

2.1 载荷一体化设计

受限于单星的规模和资源,微纳卫星在超高精度与稳定度姿态控制(姿态控制稳定度与现有大型光学卫星相差1~2个数量级)、长时高功耗、载荷重量空间等方面支撑能力有限,因此需要微纳卫星光学载荷的选择和应用要更加有针对性、更加注重对平台支撑能力的深度耦合利用,以探索新的成像体制和模式来更大效能的发挥载荷能力。

2.2 轻小型化和高灵活度

采用高性能探测器,并有针对性设计光学系统与探测器相匹配,高度集成化,电路更轻更小、功耗更低,同时也会降低光学系统的体积规模。

1)单线阵CCD推扫成像的光学遥感器,受到信噪比的限制,要提高分辨率不得不采用较大口径的光学系统来实现。

2)时间延迟积分电荷耦合器件(TDICCD)/时间延迟积分互补金属氧化物半导体(TDICMOS)推扫成像光学遥感器,可以时间延迟积分,一定程度上提高信噪比,采用大F数的光学系统,实现高空间分辨率,但需要高稳定的姿态控制。

3)面阵补金属氧化物半导体(CMOS)成像的光学遥感器,具备多种成像模式,如:视频成像模式、推帧成像模式、降低地速成像模式、立体成像模式等,并可以采用数字时间延迟积分(TDI)技术,降低对卫星姿态稳定要求。高灵敏度、大像元数、小像元尺寸的CMOS探测器使微纳载荷领域有着十分广阔的应用前景。

4)面阵科学级互补金属氧化物半导体探测器(Scientific CMOS,SCMOS)等低噪声、高帧频、高动态范围探测器的进一步采用,将大幅度降低遥感器的体积规模,提升成像质量,催生各种新的成像模式,加强弱光成像能力,促进从静态图像到运动视频的转型升级[11]。

2.3 提升在轨软技术

在轨高精度高频次定标方法的广泛应用,保证了成像质量,促进了遥感定量化应用。包括各种相对和绝对辐射定标以及几何定标方法的广泛采用,充分发挥卫星自身的能力和优势,尽量不用或者少用定标和真实性检验场,可以在整个在轨业务化运行期间,以较小的代价持续保证精度和质量,大幅度提升微纳卫星的辐射、几何精度和成像质量,弥补其性能的不足,促进遥感定量化应用。

充分利用星上操作系统的能力,在轨成像参数的精细化设置,充分用好卫星潜能,保证获得高质量的数据源。在精确在轨标定的基础上,根据地面景物特性、光照条件、大气条件、成像模式等,结合遥感器的成像特性和微纳卫星的敏捷能力,进行在轨精细化的参数设置(包括积分时间、TDI级数、增益等)和任务规划,充分用好卫星潜能,有效地运行发挥卫星系统的最大效益,在绝大多数条件下都能获得高质量的图像数据源。

2.4 新材料与新型光机结构设计

光学系统设计是面向微纳型光学遥感器的创新核心。为了更好的适应微纳卫星在重量、体积和功耗等方面的严格制约,微纳型光学遥感器需要朝着外形尺寸超紧凑、温度适应范围宽、无热控或弱热控设计、无调焦机构设计、无外遮光罩设计等方向发展,微纳光学系统的创新必不可少。紧凑型多反光学系统、二次成像内消杂光系统、多反射镜共体光学系统、无热化光学系统、自由曲面大幅宽光学系统等均是创新性设计。

轻小型光学遥感器采用高强度、低密度、低膨胀系数的材料作为反射镜及光机结构材料,如:超低膨胀率玻璃、碳化硅、铝合金、镁合金、铍合金与碳纤维增强复合材料等。微纳卫星遥感器在采用新型轻质材料实现轻小型化的同时,全金属或全复合材料结构设计还能够消除反射镜、光机结构等各部件因材料性能差异引起的不匹配性,实现系统的高稳定性能。

在采用整机模块化设计的微纳卫星结构中,卫星平台通过柔性连接结构对遥感器实现支撑。柔性连接结构形式多样、布局灵活,其柔性环节通过自身变形吸收平台与遥感器之间温度应力及装配应力,其自身阻尼环节可有效隔离平台振动,减小卫星平台对遥感器成像品质影响。而且柔性连接结构质量轻,极大减轻遥感器与平台的连接环节质量。

2.5 载荷平台一体化设计

打破卫星平台和有效载荷的传统界限,通过系统设计分析,综合利用载荷资源和平台部组件的集成化资源,实现载荷平台一体化设计,是微纳卫星资源受限条件下的一种有效的解决路径。例如:针对光学卫星特点,将星敏和相机一体化安装,确保整星定位精度;将载荷视为数传的外设,数传相机集成化设计,充分利用载荷的外形与平台进行构型一体化设计。

3 发展建议

微纳卫星及其光学有效载荷的研制开发,可参考SkySat等先进微纳卫星,勇于探索一种新的模式,构建纵向研发垂直集成的流程,注重平台载荷一体化的核心指标分解和迭代,实现平台与载荷从原型到产品的快速融合成型。

微纳卫星光学载荷应当以型谱化、标准化和功能单元集成化为基础,实现有限种类数量的货架模式发展,面向超大规模微纳遥感星座的构建,支撑快速发展。