“资源一号”系列卫星推动卫星光学遥感技术进步

2018-09-28张庆君

张庆君

(北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

0 引言

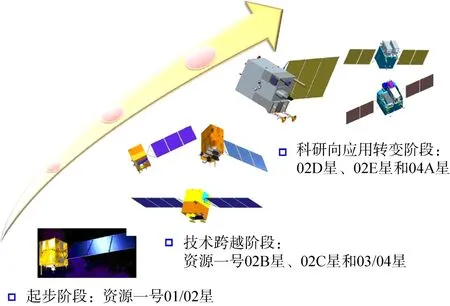

从1988年至今,“资源一号”系列卫星走过了30的历程,取得了辉煌的成就,先后成功发射了 5颗卫星,在轨运行时间均超过设计寿命。资源卫星的发展可以分为三个阶段:第一阶段是1988年~2003年,为起步阶段;第二阶段是2004年~2014年,为技术跨越阶段;第三阶段是2015年至今,为科研向应用转变阶段。本文简单回顾这几个阶段的历程,并对资源卫星今后的发展进行了展望。

图1 “资源一号”系列卫星发展历程Fig.1 The development history of ZY-1 series satellites

1 发展历程

1.1 起步阶段:“资源一号”01/02星

“资源一号”卫星的起步也是中国传输型遥感卫星的起步。作为国内首颗传输型遥感卫星,最初的研制思路是立足于与法国合作。“资源一号”卫星的前身是中国空间技术研究院与法国空间技术研究中心(CNES)合作的“实践三号”卫星,由于法方在合作方面的积极性不足,“实践三号”最终下马。1985年4月,国务院、中央军委通过《七五空间发展计划》,批准“资源一号”卫星立项,自此原“实践三号”对地资源观测卫星改名为“资源一号”卫星,并计划依靠我国自己的能力于1990年完成卫星研制。然而,因经费问题所限,关键技术攻关进展缓慢,卫星方案和分系统研制单位也长期无法落实,整个项目进展极度缓慢。

1988年3月,中国和巴西两国的专家就资源卫星的合作进行了讨论,确定了“中巴联合研制资源卫星的工作报告”,并就合作事宜明确了以下主要原则:双方同意以平等、互利和互惠的原则联合研制中巴地球资源卫星(China-Brazil Earth Resource Satellite,CBERS);双方同意以中国“资源一号”卫星总体方案为基础,中方承担总经费的70%,巴方承担总经费的30%,总经费包括卫星的研制费用(包括两颗飞行星)、两枚运载火箭的购置费和发射服务费;同时明确了CBERS工程的任务目标是:利用先进的空间遥感技术为中国和巴西两国的农业、林业、地质、水文、测绘和环境等资源的调查、开发、管理和监测服务,促进中巴两国遥感和空间技术的发展和应用。1988年7月6日,两国政府代表正式签署了“中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于核准研制地球资源卫星的议定书”[1],从此双方正式开始了卫星的研制工作。这也是我国首次开展传输型对地遥感卫星的研制。

作为中国和巴西联合研制的地球资源卫星,“资源一号”卫星对外名称为“中巴地球资源卫星——CBERS”。卫星以当时国际上先进的地球资源卫星的设计为目标,瞄准法国SPOT4卫星的主要技术指标,并在此基础上增加了红外谱段成像能力[2]。第一代“资源一号”卫星计划研制2颗飞行星(01星、02星),中方经费占70%,巴方为30%,卫星设计寿命2年。卫星有效载荷包括1台5谱段的CCD相机,1台4谱段的红外多光谱扫描仪(IRMSS),1台2谱段的宽视场成像仪(WFI),X波段行波管放大器数据传输系统(DTS),X波段固态放大器红外数据传输系统(IRDT),大容量、高码速率磁带机,数据收集系统(DCS)和空间环境监视器(SEM)等。

“资源一号”01星于1999年10月14日发射,2003年8月13日寿命结束,02星于2003年10月21日发射,2009年1月15日寿命结束。卫星达到了20世纪90年代初国际先进水平。

1.2 技术跨越阶段:“资源一号”02B星、02C星和03/04星

“资源一号”01/02星遥感数据的应用,为资源卫星的系列化战略发展奠定了坚实基础。也对中巴双方进一步深化合作增添了更大的信心和决心。巴方提出“资源一号”(CBERS)03/04星的中巴合作计划,双方各承担50%的投资。

03/04星的技术性能比01/02星有大幅改进,分辨率从全色20m/多光谱20m一跃提升到全色5m/多光谱 10m,红外谱段分辨率从短波80m/长波 160m提高到短波40m/长波 80m,观测幅宽保持不变。03星原预计将在2008年发射,由于巴方负责的20m分辨率CCD相机的研制单位和经费长期不能确定,中方负责的两台相机的研制也遭遇到一些技术困难,导致研制进度一再推迟。同时,“资源一号”02星的星上电源故障,导致卫星可能达不到期望的5年超期寿命。在此背景下,为保证资源卫星遥感数据的连续性,2004年7月,国防科工委提出再投产1颗“资源一号”卫星(02B),在两年的时间内发射上天,以接替“资源一号”02星在轨遥感应用服务的建议,得到了中巴资源卫星项委会的赞同和中巴两国政府的批准。

2004年8月,中国空间技术研究院完成02B星总体方案的论证,同年9月,在北京召开了中巴第三次02B星技术协调会,中方向巴方介绍了02B星总体方案及有效载荷的构成。2004年10月,完成02B星项目建议书和经费评估,10月14日至15日,中巴两国政府召开了中巴资源02B卫星第一次协调委员会会议,草签了联合研制“资源一号”02B星和“资源一号”卫星数据政策议定书,11月15日,中巴两国政府首脑在巴西签署了联合研制“资源一号”02B星的政府协议。

02B星使用了刚刚完成鉴定的全色高分辨率相机,分辨率 2.36m,从而成为当时国内分辨率最高的民用遥感卫星,具备了全色多光谱同时成像的能力。

“资源一号”02B星发射后,由于星上使用了68台(套)存储时间将近10年的老设备,超期服役存在一定风险。同时“资源一号”03星巴方产品面临元器件禁运的困难,产品需要重新进行设计。为了确保“资源一号”卫星数据产品的连续,同时满足民用高分辨率数据需求,在“资源一号”02B星发射后即启动论证02C星的方案。

“资源一号”02C星集中体现了“快、好、省”的研制思路。22个月的研制周期使其迅速填补了02B星失效产生的应用真空,2.36m的HR相机和全色5m/多光谱10m的PMS相机具备满足主用户国土资源部业务应用需求的能力[3],卫星研制以分析仿真代替初样验证,极大节省了研制经费。作为遥感领域第一颗民用业务卫星,02C星主要满足国土资源部土地资源监管、矿山开发监测、地质灾害监测、地质隐患调查等主体业务,并在02B星的基础上,推动上述业务向微观调查与监管方向发展。

通过“资源一号”02B星、02C星和03/04星的研制与服役,卫星技术实现了跨越式发展,图像品质,特别是辐射品质得到了长足的进步,“资源一号”卫星平台得到了全面升级,并探索出了一条业务化发展的新路。

1.3 科研向应用转变阶段:“资源一号”02D星、02E星和04A星

经历了前期的跨越式发展和图像数据的规模化应用,积累了大量的使用经验,明确了后续的改进方向。资源卫星的设计从过去的重技术指标向重用户体验转变,从重技术跨越向重优质服务转变。对定位精度等关键技术指标的分解越来越细化,新一代资源卫星的改进重点落在了提升图像的几何精度方面,归根结底是提升图像的定量化应用程度,使科学研究的成果直接服务于用户。

这一阶段,“资源一号”卫星形成了两个分支,一个仍是中巴合作的CBERS系列,即“资源一号”04A星,另一个是国内独立研制的国土部5m业务卫星系列,“资源一号”02D星和 02E星(又被称为5m光学星01星和02星)。其中两颗5m业务卫星将组网运行,能够提供高品质的全色/多光谱/高光谱图像信息,与04A星一起为用户提供业务化的应用数据。

2 技术进步

2.1 首颗传输型遥感卫星(01/02星)

“资源一号”系列卫星见证了我国民用实时传输型对地遥感卫星的发展,在我国遥感卫星的发展历程中具有里程碑式的作用。“资源一号”01星是我国第一颗实时传输型对地遥感卫星,其首发成功被两院院士评为1999年中国十大科技进展之一[4],国家领导人曾高度评价中巴地球资源卫星的合作是“南南合作”的典范。“资源一号”02星是我国第一颗在轨运行超过5年的遥感卫星。

“资源一号”01星研制遵循了研制技术起点高、涉及新技术面广、发展潜力大的赶超设计思想,获得了首发成功、首发投入应用、首发超寿命运行的成果。“资源一号”01星的成功运行,开启了我国长寿命、三轴姿态控制、中低轨道太阳同步对地观测卫星发展应用的新纪元,为后续该系列卫星研制奠定了重要基础。“资源一号”卫星在新型高精度对地观测卫星平台设计、制造和总装试验领域,高分辨率可见光/近红外、中高分辨率短波红外和热红外光电成像技术领域打破了国外的技术垄断,大大缩小了我国同国外先进卫星遥感技术水平的差距,也为我国后续同类卫星的发展奠定了坚实的基础。

“资源一号”01、02星的数传采用X波段,具有2×53Mbit/s的码速率,QPSK调制,卫星数传天线采用赋形背射双线螺旋天线,与国际上同时间SPOT-5/LANDSAT卫星采用赋形反射面天线不同,该天线具有尺寸小、质量轻、好安装的特点,同时与赋形反射面天线的性能和功能相当[5]。数传系统达到了当时国际上数据传输系统的先进水平。

2.2 首颗同步获取全色多光谱图像的光学遥感卫星(02B星)

“资源一号”01星与02星相比,“资源一号”02B星配置了高分辨率HR相机,其分辨率达到了2.36m,是当时国内分辨率最高民用遥感卫星,也高于同时期的Landsat-7和SPOT-5系列卫星,提升了资源卫星高低分辨率搭配、幅宽大的综合观测能力。图2~图4分别为20m CCD相机和HR相机全国影像图、北京鸟巢全色图像及全色和多光谱融合后的天津市区图像。

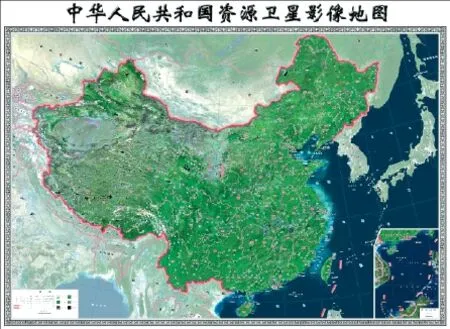

图2 20m CCD相机全国影像图Fig.2 National image by 20m CCD camera

图3 HR相机北京鸟巢全色图像Fig.3 Beijing bird's nest panchromatic image by HR camera

图4 HR全色和CCD相机多光谱融合后的天津市区图像Fig.4 Tianjin urban image after multispectral fusion by HR panchromatic and CCD camera

“资源一号”02B星是当时国内分辨率最高的民用遥感卫星,同时也是首颗同步获取全色多光谱数据的光学遥感卫星。02B星技术方案大胆创新,整星新老产品相结合,大胆采用10多年前生产的大量产品.进一步加快了研制进度和节省了经费。整星产品中有 68台(套)(包括 CCD相机及数传、宽视场成像仪(WFI)、控制计算机和数管计算机、承力筒主结构等)均为地面储存10年左右的产品,占整星的三分之一。尽管技术状态复杂,与“资源一号”01/02星相比,布局和电气接口等变化也较大,但在全面系统分析、周密的方案设计和严格的技术状态控制的基础上,02B的研制坚持采用“一步正样”的研制策略,整星直接生产正样,是对卫星产品化的一次重要尝试,提供了宝贵的经验。02B星的研制及应用,在技术水平提升和科研管理改进方面均为后续发展积累了宝贵经验。

2.3 推动了光学遥感载荷的发展

(1)突破了光学载荷设计、分析和制造及验证技术

1)设计手段及方法。在光学载荷设计手段和方法上实现了从手工绘图到计算机辅助制图的飞跃。“资源一号”01/02星光学载荷设计方法简单,没有现代化的设计手段,基本依靠设计人员的经验进行设计,直到“资源一号”02B才开始借助计算机绘图软件进行设计,大大提高了光学载荷设计效率和设计的可靠性。

2)分析手段。在光学载荷设计分析手段上实现了从无到有的突破。“资源一号”01/02星光学载荷研制期间还没有现代仿真分析软件,对于设计结果只能通过试验进行验证,根据试验结果进行修正设计,直到“资源一号”03/04星开始尝试借助计算机仿真分析软件对设计结果进行分析,缩短了光学载荷设计周期,降低了试验验证成本。

3)验证手段。在光学载荷性能测试方面,测试方法越来越多,测试精度越来越高。随着技术的发展,光学载荷的光谱响应测试、杂散光测试、内方位元素测试等测试方法实现了由无到有的突破,相机系统MTF、实验室辐射定标等测试方法的测试精度逐步提高,这些验证手段为确保光学载荷的在轨成像性能提供了技术支持和保障。

4)加工制造技术。从“资源一号”01/02星到“资源一号”03/04星,光学载荷的反射镜尺寸由一百多毫米增加到三百多毫米,03/04星光学载荷的摆镜尺寸长达660mm;光学零件的制造也实现了全数控机床的加工,其检测设备的精度也提高很多;反射镜的面形精度由最初的λ/30提高到了λ/60,加工制造技术的提高为光学载荷性能的提升提供了有力保障。

“资源一号”01/02星的载荷配置从方案设计起即瞄准国际技术发展的前沿,并充分考虑我国自身技术发展的水平和应用的需求。参考了法国SPOT卫星和美国Landsat卫星的技术特点,确定了有效载荷的配置方案。配置了空间分辨率为19.5m的五谱段CCD多光谱推扫式相机,覆盖了0.45μm~0.89μm的可见光谱段,扫描幅宽为113km[6];配置了四谱段红外多光谱扫描仪,覆盖了0.50μm~2.35μm的可见光和短波红外以及10.4μm~12.5μm的热红外谱段,扫描幅宽为119.5km;此外还配置了扫描幅宽890km、空间分辨率258m的宽视场成像仪,具备0.63μm~0.69μm和0.77μm~0.89μm两个谱段。遥感谱段设置与Landsat-5相近,但空间分辨率比其高;空间分辨率与SPOT-3相近,但谱段比其多[7-8]。

“资源一号”01/02星的有效载荷在设计上兼容并蓄,瞄准了国际先进指标,从无到有,是我国长寿命光学有效载荷的突破。

(2)突破了高分辨率5m全色/10m多光谱CCD相机关键技术

“资源一号”03/04星的CCD相机由多光谱20m分辨率提升到全色5m/多光谱10m,技术指标上有质的突破。在 01/02星载荷的基础上,突破了高分辨率相机的光学系统优化设计及大口径反射镜研制、高精度焦平面组件、CCD成像电路及信号处理以及光学装调、配准、检测等关键技术。

“资源一号”03/04星的5m全色/10m多光谱CCD相机在01星CCD相机的基础上,第一次实现了全色、多光谱观测在同一台相机上实现,这也是当时国内第一台全色多光谱相机,补充了HR相机没有多光谱谱段的不足。

(3)带动了红外相机探测器技术的突破

在“资源一号”03/04星红外相机电性、鉴定产品研制过程中,短波红外谱段(即B10、B11谱段)采用光导碲镉汞探测器,前放输出信号存在比较严重的拖尾,影响相机的图像品质及用户对相机图像的使用。探测器研制单位先后通过对生产工艺、探测器芯片材料、筛选方法等进行改进,累积投片达到3 000多片,在探测器拖尾问题上取得了较大的改进,但该探测器组件性能距离满足相机的使用需求仍存在差距。表明光导碲镉汞探测器用在短波红外谱段,特别是在较高温度下用在短波红外谱段在技术上存在问题。

同时,红外相机研制人员采取了改变探测器输出负载电阻、缩短输出引线、增加前放带宽、提升高端频谱响应等措施,但对探测器拖尾情况无大的改进。资源卫星应用中心对带有拖尾的实验室图像进行处理,也没有得到理想效果。所以,红外相机B10、B11谱段采用的光导探测器方案必须要进行更改。

为了使 B10、B11谱段探测器的输出信号能够满足红外相机成像品质的要求,北京空间机电研究所与国内红外探测器研制单位进行了积极的协调,对替代光导探测器的方案进行了深入的探讨,并提出了采用第二代短波红外光伏探测器的解决方案,并将此方案提交资源卫星项目办,经过充分研究论证和专家审查,决定采用华北光电技术研究所研制的带读出电路的光伏探测器组件。

更改后的光伏探测器组件鉴定产品通过了鉴定级力学试验、老炼试验、高温存储试验及辐照试验。并且针对金丝焊接工艺进行了专项验证。经过分系统成像测试和整星测试,光伏探测器组件输出信号正常,工作稳定,无图像拖尾现象,满足型号技术要求。

由于红外遥感技术比较敏感,国外对红外探测器的限制比可见光探测器更严格,“资源一号”卫星立足国产,坚持把红外相机作为卫星的主载荷之一,带动了国内相关行业的技术攻关和产业发展。在“资源一号”03/04星红外探测器的基础上,华北光电技术研究所持续为后续星提供更高品质的探测器,满足更高精度的遥感需求。

(4)研究并实现了红外相机隔振器技术的工程应用

“资源一号”03/04星红外相机采用扫描镜摆扫方式成像。成像时,扫描镜需要以5.25Hz的频率周期性摆动,其产生的微振动干扰使相邻的全色相机图像产生像移。为此,研制了隔振装置,减小红外相机扫描镜工作产生的扰振对星上其它载荷的影响。

在扫描仪主体4个安装耳片上增加隔振装置(含隔振器、压紧释放装置、压紧释放装置控制电路盒),隔振器具有隔离和衰减红外相机传递到星体的扰振的功能;压紧释放装置用于保证红外相机主体与卫星结构的刚性连接,压紧释放装置在发射段处于压紧状态,入轨后择机释放,压紧释放装置释放后,解除红外相机主体与星体的刚性连接;压紧释放装置控制盒用于控制压紧释放装置的释放,并提供压紧释放装置的状态遥测。

基于记忆合金的压紧释放装置在“资源一号”03/04星上实现了首次工程化的设计与应用,为同类装置的使用奠定了基础,为相机减隔振提供了实用的解决方案。

2.4 推动了遥感卫星平台的技术进步

研制“资源一号”卫星的一个重要指导思想是卫星平台化设计,同时实现卫星重要部件的国产化,推进中巴在卫星平台和关键部件研制水平等方面的提升,增强卫星对不同载荷的适应性,从而带动其他空间遥感项目。

1)在国内首次突破了太阳同步回归冻结轨道控制技术,达到了国际先进水平。特别是成功的解决了中低轨道长弧段、大机动和短脉冲以及在一个轨道周期进行2次脉冲控制的高精度轨道控制技术。

2)姿态与轨道控制系统首次采用整星零动量三轴稳定的轮控技术。太阳翼驱动机构、敞开式长寿命红外地球敏感器、全视场太阳敏感器、1N小推力发动机、全管理表面张力贮箱、液浮速率积分陀螺、动量轮等均为自主研制产品。

3)国内首次突破了千瓦级太阳电池阵制造和试验技术。太阳电池基板及太阳翼展开、锁定机构等均为自主研制产品。

4)突破了短期大功率负载的热控制和地面试验验证技术。充分利用仿真分析确定重要载荷的热设计方案,地面试验和飞行数据有力的证明了整星热设计、热分析和验证技术的正确性。

5)首次在国内采用S波段测控体制和星上数据管理系统(OBDH),提升了星地数据交互与星上数据管理的自主能力。“资源一号”卫星测控和星上数据管理总体设计方案先进,其信道部分采用国际通用的S波段测控体制,其视频部分采用了分布式数据总线管理体制的星载数据管理系统。上述两个系统在国内均是“资源一号”卫星首次使用后推广到其它型号卫星上。

2.5 推动了遥感应用技术发展

(1)推动了遥感数据的惠民普及

经过“资源一号”01/02星的应用示范和市场培育,“资源一号”卫星的遥感数据应用从02B星开始进入大发展时期。在国防科工局的组织下,原国土资源部成为02B星的主用户,共同推动卫星遥感数据的有效利用。作为当时分辨率最高的民用遥感卫星,02B星2.36m的全色数据进入了国民经济的多个部门,年数据分发量达到了26万景。不仅为国土资源部,同时也为农业、林业、水利、地质矿产、能源、土地、环保、海洋、测绘、城乡规划、灾害监测等众多国民经济的领域服务。其用户涉及国务院、中央军委及20多个部委、40多个省和计划单列市[9-13]。

“资源一号”02B星发射成功后,美国、澳大利亚、北欧、南美、非洲以及亚洲的国家都积极申请使用CBERS-02B的数据。中国和巴西政府还同意向非洲大陆免费分发02B星20m遥感数据。同时中国政府也以中巴资源卫星加入《空间及重大灾害国际宪章》机制,体现了中国航天对世界的贡献。

(2)开创了遥感卫星的业务运行

为了进一步深化“资源一号”卫星图像的应用,从“资源一号”02C星论证阶段起,在国防科工局和国土资源部的共同努力下,将用户的牵头体制由牵头主用户模式改进为业主模式,国土资源部成为02C星的“业主”,从而确立了用户对卫星及其数据产品的所有权,也明确了用户对数据产品的使用和推广责任。遥感卫星第一次有了明晰的责权划分,卫星数据也向业务化应用迈出了坚实的一步。

02C星发射后当年即进入国土资源部主业务流程,与国内外其他卫星数据共同构成国土资源部业务数据源,极大提升了国土资源部业务数据源的国产化水平。仅在尚处于业务推广期的2012年,02C星在轨共成像1 267次,成图20余万景。其后每年均为国土资源部提供一百万平方千米以上的有效数据,需求满足度超过95%,有效支持了国土部的“全国一张图”工程。“资源一号”02C卫星的图像品质达到了法国SPOT-5的水平,使国产卫星数据在二类地区的观测任务中首次占据了主份额,对SPOT-5的数据形成了有效替代。可以说,稳定、高品质的02C星数据有力保障了我国国土资源数据的安全[14-18]。

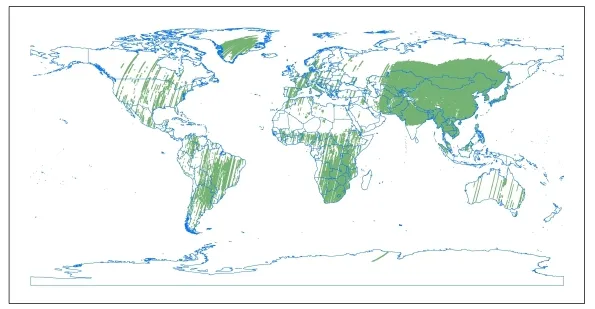

图5 “资源一号”02C星全球有效覆盖示意图(截止2016年)Fig.5 Map of global effective coverage of ZY-1 02C(By the end of 2016)

(3)引领了业务卫星的后续发展

以“资源一号”02C星的发射和业务应用为契机,探索出了一条业务卫星发展、使用和管理的道路。在02C星发射后,国土资源部陆续提出了满足国土资源调查业务的国土卫星规划、整合陆地海洋观测业务需求的陆海卫星规划,并最终合并到空间基础设施规划中,成为天基系统中业务卫星规划的主体部分。应该说,“资源一号”02C星和原国土资源部为空间基础设施业务卫星规划做出了重要贡献。

3 未来发展

“资源一号”卫星立足于陆地资源领域,主要观测要素包括:土地、水体、矿产、林业以及应急灾害监测等。根据国内外对地观测卫星的发展趋势,“资源一号”卫星未来的发展原则为:

1)以中高分辨率光学遥感为主,继续推动光学遥感的深入发展;

2)细化多光谱谱段,发展高光谱、超光谱遥感技术,持续丰富观测手段,提高定量化应用水平;

3)提高单星观测幅宽,发展对地观测卫星星座,不断提高卫星的观测效能;

4)推动业务卫星和科研卫星的同步发展,满足用户对遥感数据的需求,同时完成航天技术拉动职能。