膀胱癌根治性全膀胱切除术后三种不同尿流改道方式的临床疗效及对患者生活质量的影响

2018-09-26徐宝海熊丙健

徐宝海,余 义,熊丙健

相关研究资料显示,膀胱癌为目前临床泌尿外科中最为常见的恶性肿瘤[1]。曾有数据报道,膀胱癌的发病率在泌尿外科恶性肿瘤中排名第1,居恶性肿瘤发病率第8位,且随着年龄的增长,其发病可能性逐渐增大,已成为严重影响人们健康和生活质量的公共卫生问题[2-3]。目前,临床上对于膀胱癌的致病原因及具体发病机制尚未完全阐述清楚。但有文献显示,膀胱癌的病因最为主要的是吸烟与长期接触化学工业产品[4-5]。分析以往大量临床病例资料可知,目前临床上治疗膀胱癌的首选有效方法为根治性膀胱切除术,其临床价值也已被多项临床研究所证实[6-7]。但随着应用时间的延长,有研究发现,不同患者以及不同手术操作者在膀胱全切后采用的尿流改道方式均不同,而不同尿流改道方式导致患者的临床效果及预后也存在着一定的差异。故找寻一种最为安全有效的尿流改道方式是提高膀胱癌患者临床疗效和改善预后的关键,但目前临床上尚未明确报道[8-9]。本文通过回顾性分析114例膀胱癌患者的临床资料,旨在探讨膀胱癌根治性全膀胱切除术后不同尿流改道方式的临床疗效及对患者生活质量的影响,具体报告如下。

1 资料与方法

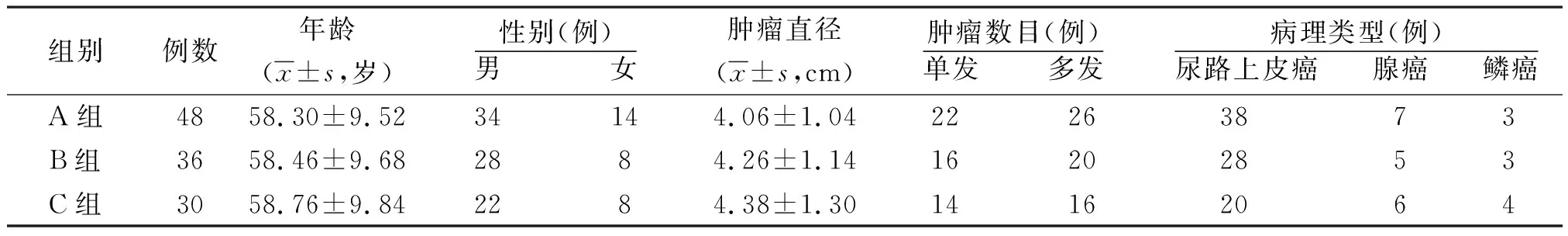

1.1一般资料 选取2012年1月—2017年8月我院收治的114例膀胱癌患者作为研究对象,其中男84例,女30例;年龄28~85(58.54±9.62)岁;肿瘤直径3~7(4.20±1.26)cm;单发肿瘤52例,多发肿瘤62例;尿路上皮癌86例,腺癌18例,鳞癌10例。①纳入标准:均符合临床膀胱癌的明确诊断标准[10];均行根治性全膀胱切除术治疗且均符合手术标准;本研究经医院伦理委员会批准;所有患者及家属均自愿参与本研究且签署知情同意书。②排除标准:存在原发性严重肝肾功能障碍者;除膀胱癌外存在其他泌尿系统疾病或其他恶性肿瘤者;存在手术禁忌证者;临床资料不完整者。根据膀胱癌患者临床资料中尿道改流方式不同将其分为A组48例、B组36例和C组30例。3组的年龄、性别、肿瘤直径、肿瘤数目以及病理类型比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 3组膀胱癌患者的一般资料比较

注:A组予以回肠原位新膀胱尿流改道,B组予以回肠代膀胱尿流改道,C组予以输尿管皮肤造口尿流改道

1.2方法 所有患者均经术者熟练进行根治性全膀胱切除术,A组予以回肠原位新膀胱尿流改道,B组予以回肠代膀胱尿流改道,C组予以输尿管皮肤造口尿流改道,3组均予以常规术后处理。

1.2.1A组:患者膀胱全切完成后切除阑尾,取回盲部约20 cm回肠处无血管区分离小肠系膜,切取约35~40 cm回肠,予切割吻合器对肠管进行侧侧吻合,恢复肠道连续性。沿系膜对侧缘纵向剖开,将肠袢折叠成W形,并连续锁边缝合成贮尿囊;自尿道置入F20三腔气囊导尿管,将贮尿囊底部尿道近端连续缝合,分别将双侧输尿管在无张力下与贮尿囊进行黏膜与黏膜直接吻合,内留置输尿管支架6~8周;向新膀胱内注入蒸馏水约200 ml,观察有无明显渗漏;腹腔内及耻骨后留置引流。

1.2.2B组:患者膀胱全切完成后切取长约20 cm的带蒂回肠肠襻,恢复肠道连续性,检查吻合口大小及有无张力。将带蒂回肠肠襻近端闭合,在闭合口3~5cm处系膜对侧缘及双侧输尿管远端分别进行输尿管黏膜与回肠黏膜直接吻合,吻合口通畅,无张力,并分别置入F6单“J”管。将带蒂游离肠袢远端在左或右麦氏点中1/3处引出输出襻,腹壁固定,折叠回肠襻使其成为2 cm高乳头,并缝合肠黏膜及皮肤及包扎伤口。

1.2.3C组:游离双侧输尿管,将左侧或右侧输尿管自骶前间隙引到右侧或左侧,于左或右麦氏点中1/3处作一约1.5 cm的圆形切口,借用工具将双侧输尿管引到切口外,其远端纵行剖开1.0 cm左右,将双侧输尿管作端端V型吻合,并缝合输尿管黏膜及皮肤,输尿管内分别置入F8输尿管外支架1根,输尿管保持良好,严格止血,腹腔内及耻骨后各置负压引流管1根,自皮肤戳孔引出,关闭伤口并包扎。

1.3观察指标 比较3组的手术情况、生活质量和并发症的发生情况。手术情况包括手术时间、术中出血量和住院时间。术后3月所有患者生活质量均采用简明健康状况调查量表(SF-36)进行评定[11];SF-36量表包括生理机能、生理职能、躯体疼痛、一般健康状况、精力、社会功能、情感职能以及精神健康等8个维度,得分越高,表明患者生活质量越好。

2 结果

2.1手术情况比较 A组和B组的手术时间和住院时间长于C组,术中出血量多于C组(P<0.05)。但A组与B组上述指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3组膀胱癌患者的手术情况比较

注:A组予以回肠原位新膀胱尿流改道,B组予以回肠代膀胱尿流改道,C组予以输尿管皮肤造口尿流改道;与A组比较,aP<0.05;与B组比较,cP<0.05

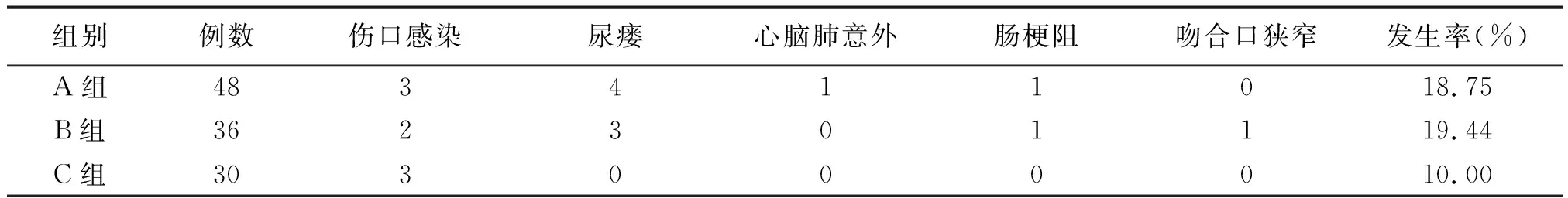

2.2并发症发生率比较 3组的并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.3术后生活质量评分比较 A组的生理机能、生理职能、社会功能和精神健康评分高于B组和C组(P<0.05),B组与C组比较差异无统计学意义(P>0.05)。3组的躯体疼痛、一般健康状况、精力及情感职能评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表3 3组膀胱癌患者的并发症发生率比较(例)

注:A组予以回肠原位新膀胱尿流改道,B组予以回肠代膀胱尿流改道,C组予以输尿管皮肤造口尿流改道

表4 3组膀胱癌患者术后生活质量评分比较分)

注:A组予以回肠原位新膀胱尿流改道,B组予以回肠代膀胱尿流改道,C组予以输尿管皮肤造口尿流改道;与A组比较,aP<0.05

3 讨论

分析近年大量临床调查资料可知,由于外界环境、生活习惯以及遗传等多种因素使我国膀胱癌患者逐渐增多[12],对人们的身体健康和生活质量带来严重影响,故降低膀胱癌的发病率以及改善预后是目前临床的研究热点[13-14]。相关数据报道,2008年全球膀胱癌发病例数约为38万,而死亡率约为33.33%,其中绝大部分为男性患者,且膀胱癌目前的发病率呈逐渐上升趋势[15]。由此可见,膀胱癌是目前临床上值得重视的问题[16-18]。

近年来,随着医学研究的不断深入,多种膀胱癌的治疗方案被临床应用;且随着技术的不断进步和发展,膀胱癌患者的术后生存率也显著提高[19]。但因手术过程中尿流改道方式的差异,患者的生活质量也存在着较大差异,故在提高患者生存率的同时,也要改善患者的生活质量[20-21]。本组研究结果显示,在根治性膀胱全切除术中采用回肠原位新膀胱和回肠代膀胱尿流改道患者的手术时间、住院时间长于输尿管皮肤造口患者,术中出血量多于输尿管皮肤造口患者,而前两者间比较无显著差异。考虑原因可能为前两者在手术过程中需重新建立新的膀胱,故所用时间较长[22-23]。且在本研究结果中,回肠代膀胱尿流改道患者的并发症发生率最高(19.44%),而输尿管皮肤造口尿流改道患者最低(10.00%),但3种尿流改道患者的并发症发生率比较并无差异。由此可见,3种尿流改道方案均具有一定的临床效果和安全性。除此之外,本组研究结果还显示,采用回肠原位新膀胱尿流改道患者的生活质量较高,尤其体现在生理机能、生理职能、社会功能和精神健康4个方面。结合以往临床研究认为,较回肠代膀胱和输尿管皮肤造口而言,采用回肠原位新膀胱尿流改道的患者不需终生携带集尿袋,也不存在规定时间进行导尿的现象,对患者的日常生活和工作等均未造成负面影响[24-25]。而采用回肠代膀胱和输尿管皮肤造口尿流改道的患者需终生携带集尿袋,可对患者的心理产生一定的影响,从而影响患者的社会功能和生活质量[26-27]。由此可见,回肠原位新膀胱尿流改道方式更适用于根治性全膀胱切除术。

综上所述,在根治性全膀胱切除术中采用回肠原位新膀胱、回肠代膀胱和输尿管皮肤造口进行尿流改道对膀胱癌患者均具有一定的临床疗效和安全性,但采用回肠原位新膀胱尿流改道的方式更利于提高患者术后生活质量。