一以贯之

2018-09-21Manggo

Manggo

20位中国中国当代摄影师的作品,亮相2016年韩国大邱国际摄影双年展,他们都在创造性借助影像,与这个世界做着聪明的游戏。

夏末秋初,对韩国大邱而言是特别的,每两年这里会聚集一批国际知名摄影人,展开为期一个多月的国际摄影双年展。

每届邀请一位外国策展人担任总策展人,多国策展人的通力合作完成摄影展,奠定了韩国大邱国际摄影双年展“国际化”的展风。2016年担任总策展人的是日本拥有丰富摄影教育和策展经验的吉川直哉,而这届摄影展也是迄今为止最多中国摄影师参展的。

让对话更客观

中、日、韩三国共同策展的主题单元“亚洲特快”上,并没有以国家来区分展位。弱化单个国家的身份标签,而作为亚洲的一部分,共同展开对2l世纪以来经济快速发展现状下的影像探究,让这场摄影展与时代的对话更加客观。

“亚洲特快”面向中国、日本、韩国三国21世纪以来的影像创作展开,通过“身份和隐形的墙”、“逐浪而上”、“无名者”、“未来的视觉:我们走向何方”四个单元的内容,把各国的作品作为元素融合进来,“亚洲国与国的交融式发展势不可挡……这是一个改变中的世界,我们不是简单的随波逐流或者反对它。作为摄影艺术家们能做和应做的,不是为亚洲的发展找到答案,而是先用影像了解自己、重拾来路,以此打开通向未来的可能。”这是总策展人吉川直哉对“亚洲特快”的解读。

活跃于国内摄影展的策展人兼北京电影学院导师朱炯,在研读了吉川直哉的这番话后,才最终决定接受担任此次中国方策展的邀请。摄影展的主题也由此展开:“我们从哪里来,将要到哪里去”。这个哲学性的命题借用自后印象派画家高更的代表作,而画家通过画笔,摄影师也通过相机,创造出个性鲜明的影像语言。

朱炯此次带领着20位中国当代摄影师的作品亮相,两年前的

上一届摄影展人数是5。此次展览除了让参展国内摄影师和他们的作品被看见、传播和讨论,展览本身在国内媒体传播声量也陡然攀升。

基于影像的艺术创作

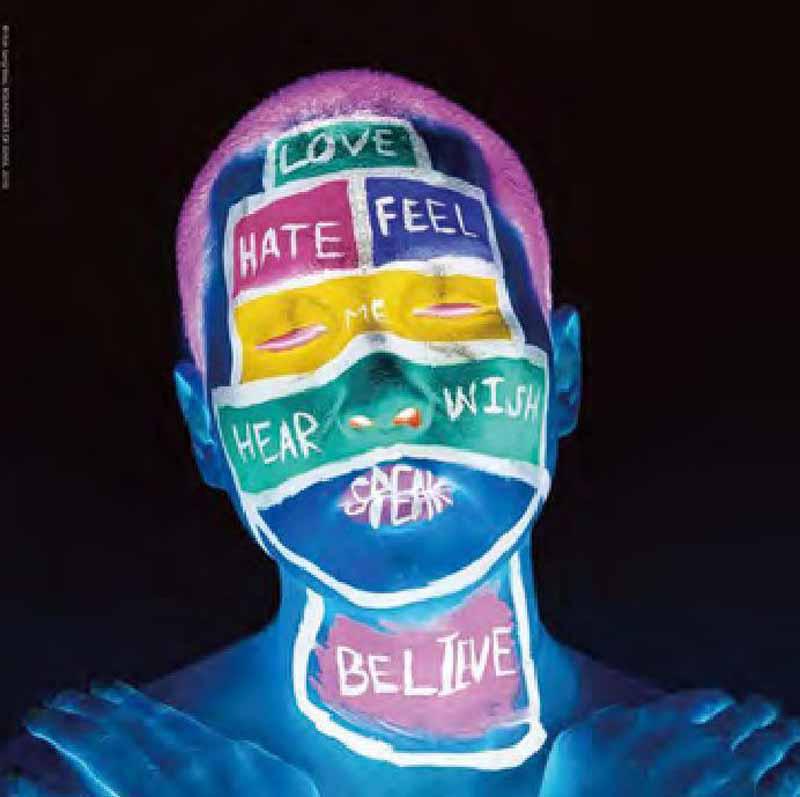

对2000年以来亚洲当代摄影进行审视和梳理的同时,朱炯提及这批参展的艺术家,“年龄从20多岁到50多岁不等,都在创造性借助影像,与这个世界做着聪明的游戏。”

中国内地较早使用湿法火棉胶黑玻璃板工艺用于艺术创作的实践者邸晋军,创作了长达+几秒曝光下的摄影作品《青年》,用一个古典工艺去诠释“我们从哪里来”,照片同时也是和一百年前摄影发明之初的人的对话。

而我们走向何方?张冰的《鸟瞰》则作为“未来的视觉”版块的一部分呈现,在俯瞰欣赏恢弘的城市景观中惊觉这不过是一堆电子元件的堆砌。“摄影作品的语言非常多样,表达手段跨越传统与当代,新时代手段与传统手艺无所不及。”朱炯说。

同样基于影像的艺术创作手法层出不穷,将普通人的五官打乱拼贴成人们耳熟能详的名人肖像,山口百惠和李明博等人的名人合成照让人们记住了张巍这个创作者。张巍与作品的合照也很快通过韩国媒体的报道传播开来,而在参加完大邱摄影展之后,他又被邀请去首尔做了展览。

主场内外

为了准备展览,朱炯往返了好几趟大邱,最后一次是参加展览开幕前三天的布展,待了一周多。已经举办了六届摄影双年展的大邱,是一个出过三任韩国总统的城市,也是继首尔、釜山、仁川之后韩国第四大城市,在韩国文化策略中地位举足轻重,摄影双年展是由大邱政府出资做的国际文化品牌,有着韩国中央政府财政支持。

一首Likey伴随着音乐和舞蹈宣传了大邱的旅游热门景点:东城路、金光石路、83塔、江亭高灵湫……而在这个购物和美食的天堂背后,也能钻过胡同看一看历史古迹,感受韩潮与体验传统在达人们的旅游攻略中并存。而摄影展期间,这里自然也是韩国摄影与世界“对话”的主场。

朱炯对韩国摄影认识最强烈的是韩国特別展览单元“一以贯之”,“一以贯之”并不是从英文翻译过来的,而是与韩文标题并置的原版本题目。这个单元以体现韩国本土摄影艺术的传承为主线,既有20世纪50-60年代的朝鲜日常生活,也有80年代纪实摄影在韩国的扎实发展,该单元的结尾来自PARK HongSoon采用大画幅拍摄的上帝视点,展现了自1997年以来19年时间的韩国版图。

主会场大邱文化艺术会馆空间高大宽敞,硬件设施的配备上考虑周全,调灯师傅可以不厌其烦地调整布展光线,很职业,还会兴奋地给她写“中国”“你好”这些汉字。出于职业的惯性,朱炯也会细致地留意到摄影展外的艺术,对大邱餐馆的印象除了味道很好之外,有店主还把中文书法装裱起来做店内装饰,让她记忆深刻。

航拍的“后知后觉”

2014年摄影双年展期间举办过一个航拍活动,可以体验用无人机观看大邱市中心的秋色,而该届的摄影节主题是“摄影叙事”,无人机在当时作为一种新鲜的叙事手段,具有颠覆性。

“摄影师要学会的是如何利用新的技术,去表达自己的看法”,朱炯觉得无人机在目前更多是一种新的“视角”,而航拍的门槛降低,让这种视角有朝一日不再让人感觉新鲜,这时能让作品在时间中沉淀下来的,是来自人的表达,与机器本身关系不大。摄影展内外,何不也是“人的视角”与“机器的视角”的区别。

因此,即便近年航拍普及,摄影展上的航拍作品不见多。但朱炯对此抱有乐观的心态,“无人机会更多地参与到我们有效的创作当中,而不仅仅是一个视觉的猎奇,猎奇的时代已经过去了。”我们也会乐于去发现无人机航拍,真正跟一组影像创作结合在一起。