江湖无际,金石相期

2018-09-18陈灿峰

陈灿峰

忘了是在哪本书上翻到一联:江湖不可竟其际,金石相期同此真。作者不可考,只记得仿佛是清朝人。后来在画册上看到赵之谦书写过这个对子,行楷,是他从颜体转到魏碑时期的书风,笔笔跳荡,笔笔风韵,隐约四十来岁的光景。具体哪本画册,一天下午翻遍工作室几十种赵之谦资料,居然也还是没找到。

对联本身其实跟“金石学”或“金石书画”没什么必然的关系,内容感叹的是人与人之间的交情。电影《笑傲江湖之东方不败》中的一个晚上,令狐冲和任我行站在熊熊篝火旁,说着退出江湖的一二三四种想法和理由,任我行的满头枯发在夜风中缭乱如狂草,缓缓回答到:“江湖,只要有人就有恩怨,有恩怨就有江湖,人就是江湖,你怎么退出”。可见江湖太大,个人太小。要认识两个真心的朋友并不容易,对联里的“金石”,说的是“金石之交”。

转念一想,古人以“金石”定义交情不会只是随口说说,此中必有所寄托。具体缘由考证起来想必免不了引经据典、咬文嚼字,那是考据学家的事情,其中细节大可抛开不谈,无论如何总不能与“金石”二字脱了干系。世道艰难,人心多变,在古人朴素的理解中,“金”与“石”是两种最能抵抗时间的物质。商周时期,他们将文字铸在青铜器上,秦汉之际,他们又将文字刻在石碑与山崖上,两晋隋唐,金与石还承包了从皇室到民间信仰的塑造,庙堂之上,江湖之远,处处可见造像与文字的神奇配合。施蛰存先生的《金石丛话》中提到《吕氏春秋·求人篇》说夏禹的“功绩铭于金石”,高诱注曰:“金,钟鼎也;石,丰碑也。”显然,古人一直指望借助金与石这两种载体,让那些非凡的事迹穿越时空。传之后世。

当然,他们成功了。

不仅成功,还有意外的收获。宋元以降,上古金石文字实物一批批重见天日,物质的丰富催生精神的需求,欧阳修的《集古录》、赵明诚的《金石录》以及洪适的《隶释》为后世学人敲开了“金石学”的沧桑大门,同时,这也是拓片欣赏和研究的发端。马衡先生在《中国金石学讲义》中说: “金石者,往故人类之遗文,或一切有意识之作品,赖金石或其他物质以直接流传至于今日者,皆是也”。

入清后“金石学”成为显学,大凡读过两本圣贤书的文化人,都以研讨金石为安身立命、著书立说的途径;考据学、文字学之余,访碑拓碑,收藏青铜吉金,把玩名贵印石,是文人们学问的辅助、生活的趣味,还是交际的手段。只要稍稍捋一下清代“乾嘉学派”至民国王国维、鲁迅等文化精英的治学生活就能发现,将“金石学”目之为中国三百年来学术的基础并不会有丝毫的夸张。

学术之外,便是艺术,有金石学,就有金石家。风口之下,早已经忘记篆书怎么写的中国人重新将这项艺术发扬光大,然后以刀为笔,以石为纸,开启了中国印章艺术自秦汉之后的第二个高峰,也就是我们通常所说的“文人篆刻”。这是一个了不起的信号,篆刻从此成为一门独立的艺术,诗、书、画、印四艺鼎足而立,被视为文人艺术家的标配技能。没错,“金石学”同样也是三百年来中国艺术的基础。

说起艺术,从来也都是个包容万象以致光怪陆离的江湖。文人院体,南宗北派,碑学帖学,千年来争吵不停,喋喋不休,也没个准信。“金石学”能成为清代主流的学术,金石家能成为清代藝坛的中坚,也许是历史的必然,也许是艺术的偶然,总之,自然有其因缘所在。近人丁辅之先生在《金石家书画集》叙言中说:“上穷周秦,远及海东,殚心汲古,发潜显幽,金石家者流,负艺林重望者久矣。闲情所寄,或书或画,皆有奇气。而其名有彰有不彰,寸缣尺素之所传,致足珍惜。”所可注意者是这“或书或画,皆有奇气”八字,真是金石家艺术的最佳注脚。

茫茫江湖,之所以能相遇、相知乃至相期,靠的就是这份相投的“奇气”。清代书画艺术能从千人一面的馆阁体氛围中脱胎换骨,变靡弱为雄强,为后世贡献出西泠八家、邓石如、包世臣、吴让之、赵之谦、吴昌硕和齐白石等诸多开宗立派的大家,靠的也是这份历久弥新的“奇气”。

文人篆刻的发展史,是观察金石“奇气”的一面镜子。

虽然是元末的画家王冕开始使用花乳石刻印,但文人篆刻真正有点样子还是在明末的文彭、何震两人手上。此后一路慢慢有所发展,到了清初却不小心偏离轨道,开始趋于纤巧甜俗——这种审美,怎样都不能令有所追求的文人们满意。要等到清中期的“西泠八家”,情况才有了本质性的改变。这八家是西泠前四家的丁敬、蒋仁、黄易和奚冈,以及西泠后四家的陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛和钱松。除了蒋仁是仁和人,其他七人都是钱塘人——当然,这并不是他们最重要的共同点,对于金石学的深入研究,对于刀法的创造和完善,对于金文、诏版、镜铭、石刻、摩崖等金石文字的汲取运用,以及对于书画的全方面修养,才是“西泠八家”最珍贵的共同遗产。

而后有邓石如创立皖派,他的学生包世臣以《艺舟双楫》扛起碑学大旗,他的徒孙吴让之谨守师公“书从印入,印从书出”的理念,在篆刻、篆书方面的成就也有前人未到之处。晚清的艺术天才赵之谦,书法颜底魏面,篆刻融汇古今,绘画开“海派”先河,硬是凭借一己之力为近代艺坛建立门户;风气所到处,吴昌硕潜心石鼓文和封泥古朴苍茫的趣味,齐白石对《天发神谶碑》的天真稚拙情有独钟,他们的过人之处,都是能将自己的所有艺术形式都统一在一种十分成熟且具有辨识度的风格之中。几千年金石的营养在他们手里与书画印交融如水乳,“奇气”由此诞生、飘散,渐渐深入中国文人艺术家的骨髓,从此再也挥之不去。

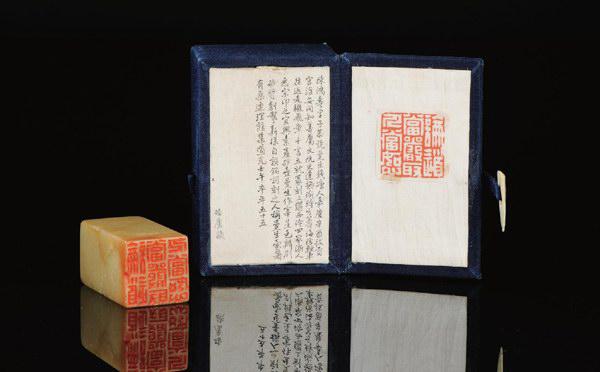

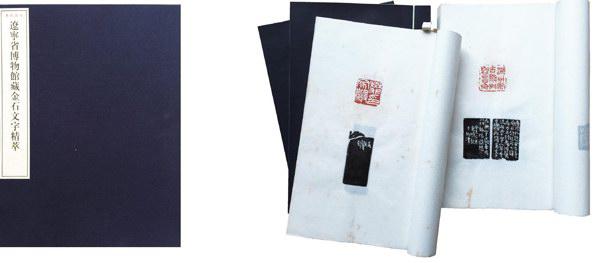

可以大胆地说,要了解清代以来的中国艺术,就不能不了解金石,就不能不懂得欣赏金石家笔墨里、刀痕中那缕不羁的“奇气”,就像高野侯先生在《丁丑劫余印存》中说的,“其人性情之醇驳,学问之浅深”都可以从中窥测!甚至是拓片上斑驳陆离的石花、青铜器起伏蜿蜒的锈迹,印谱中因年代久远而泛黄的宣纸、温润细腻的印色墨色,虽未必与文字艺术研究有补,但作为一种独特的审美体验,也是金石艺术魅力不可忽视的部分。

在交通不便的古代,访碑、拓碑是件辛苦且危险的事,晚清高官兼金石家吴大澂为到关外拓碑还需要提前安排好口粮和安保;对于大部分人而言,一辈子的活动范围其实十分有限,外面的世界多数时候是庞大而模糊的,因此古人才有“江湖不可竟其际”的无奈。当今社会,眼前的世界方便得几乎触手可及,对于我们而言,古人的世界、古人的风度甚至是古人之间单纯的人际关系,有时反而是模糊而庞大的——而正是金石文字成功摆脱了时间,令我们得以时时感受着古人最真实的脉搏,并在短暂的生命里看见最真实的永恒。