纺织品消毒方法研究进展

2018-09-12田琳琳张天骄

田琳琳,张天骄

(北京服装学院,北京 100029)

0 前言

纺织品是人类生活中不可或缺的“熟客”:日常衣物、家纺屡见不鲜;火车卧具、酒店床榻、洗浴器具等公共场合用品也常有接触;甚至医院、疾病检疫中心、微生物研究所等特殊场所也有必备的专用织物。纺织品尤其是公共纺织品在多种情况下都会与人体产生密切接触,如果没有规范的消毒机制,极易引起交叉感染而传播疾病[1]。因此,对纺织品进行规范有效的消毒十分必要。本文分析总结了在一定范围内适用于纺织品的几种常见消毒方式。

1 消毒方法

在《消毒技术规范》[2]中对消毒这一名词的定义为:杀灭或清除传播媒介上病原微生物,使其达到无害化的处理。

目前较为成熟的消毒方法分为物理消毒法和化学消毒法。常用的物理消毒法有自然净化、机械力清除、热力消毒(干热灭菌和湿热灭菌)、辐射消毒、超声波消毒和微波消毒[3];化学消毒法有水溶液浸泡、喷洒或擦拭以及气体熏蒸[4]。

消毒方法固然繁多,但由于纺织品自身的结构性能特点,并非所有的消毒方式均适用。针对纺织品的常见消毒方法包括较传统的方式,如干热灭菌、洗涤、压力蒸汽灭菌等,以及近年来应用较多的有紫外线消毒、臭氧消毒、环氧乙烷气体灭菌等,生物消毒法近年来也逐渐进入公众的视野。

1.1 洗涤

洗涤是通过物理加化学方法把织物上附着的有机物、无机物以及微生物尽量降到相对安全的水平。《医院医用织物洗涤消毒技术规范》[5]将其定义为利用洗涤设备和洗涤剂(粉),在水或有机溶剂中对使用后医用织物进行清洗的过程。虽然《消毒技术规范》中将该种方式定义为去污,但在使用恰当工艺并选用合适的洗涤剂后,可以达到一定的消毒效果。

洗涤主要分为预洗、主洗、漂洗、中和及后续烘干整理几部分,常见的是全自动或半自动洗衣机,有条件则可采用标准洗衣机来更精确的控制洗涤过程。

消毒一般性织物时预洗水温一般不超过40 ℃,处于高水位状态,洗涤时间为3min~5min。主洗分为热洗涤和冷洗涤两种方式。 热洗涤温度在70℃~90℃(温度达75 ℃,洗涤时间>30 min;提高到80 ℃时,时间要>10 min)、低水位处理,适用于耐热耐湿性好的织物;部分不耐热耐湿的织物如毛织品等可采用冷洗涤:中温(40℃~60℃)、低水位。对于特别不耐热的某些织物,也可以把冷洗涤的温度控制在更低的范围(22℃~50℃),但织物需在250mg/L~400mg/L的含氯消毒剂中浸泡20 min,才能达到较好的消毒效果[6]。漂洗采用低水位方式,处理温度在65℃~70 ℃之间,漂洗次数≥3 次,每次时间≥3 min,且两次漂洗间隔需进行一次脱水处理。织物中和剂在洗涤过程中起养护作用,对织物进行中和处理十分必要,可在中、低水位,45℃~55℃的条件下对最后一次漂洗的水进行中和(中和后水中pH值应在5.8~6.5)5 min左右。织物洗涤完成后还需进行后续烘干熨烫处理,一般烘干温度不低于60 ℃才能起到理想的烘干效果。[3,5-7]。

织物在洗涤过程中受到的机械搅拌等物理作用,以及与洗涤剂之间发生的化学变化,都有可能使织物的结构、性能会受到较大影响。因此某些织物,如毛织品、氨纶织物,并不适合采用洗涤消毒的方式。如何科学安全有效地处理洗涤废液以及解决该过程需要的技术、监测、财政问题也是洗涤消毒法的壁垒。

1.2 干热灭菌

灭菌是指杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理[2]。较于消毒而言,灭菌对织物的作用效果更强。干热法可以通过较高热力达到灭菌水平,因此可以称之为干热灭菌。

干热灭菌适用于耐高温、不耐湿热以及蒸汽或气体不易穿透物品的灭菌,具体操作包括烧灼和干烤。适用于纺织品的干烤法通常采用机械对流型烤箱,灭菌条件一般为:160 ℃下灭菌2 h ;若温度增加到170 ℃,处理时间可缩短为1 h;当温度提高到180 ℃,时间则可进一步减少到30 min[2]。

一般80 ℃ 以上的温度,对杀灭微生物的效果即已较为显著[4]。但一般的丝、毛、锦纶等织物,其耐受温度较低,尤其毛类织物在高温下会变性,导致性能恶化。因此,干热灭菌仅适用棉、麻、涤等类织物。

1.3 压力蒸汽灭菌

压力蒸汽法同样在合适的条件下可以达到灭菌要求,通常被定义为压力蒸汽灭菌。该法适用于耐高温、耐高湿类织物。根据排放冷空气的方式和程度不同,灭菌器可分为下排气式压力蒸汽灭菌器(手提式、卧式、立式)和预真空压力蒸汽灭菌器(预真空、脉动真空)、快速压力蒸汽灭菌器(下排气、预真空、正压排气)三大类[2]。各类灭菌器灭菌的具体参数如表1。

表1 压力蒸汽灭菌条件表

快速灭菌法一般要求灭菌物品裸露,压强为205.8 kPa(2.1 kg/cm2),温度132 ℃,灭菌仅需3min。基于该法灭菌周期一般不包括干燥阶段,纺织品经处理后处于湿润状态[2],无法立即使用,后续干燥过程可能形成新的污染,最好将其放在无菌室内晾干保存。

压力蒸汽灭菌消毒的特点是高温环境、湿度大,所以并非适用于一切织物。例如纯棉具有较好的吸湿排湿性且耐热性好,锦纶虽耐湿性很好但耐热性较差,纯毛织物不耐湿也不耐热性。因此,要根据各类织物自身的性能特点来确定是否可以采用该法,通常来说棉、麻、涤纶等耐高温耐高湿的纺织品可以采用。

1.4 紫外线消毒

紫外线消毒具有安全、操作方便、经济、无有害物质残留、对物品损害较少的优点,能在几秒内杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等[2]。

但紫外线易伤害人体皮肤及眼睛,需要做好人员防护措施。另外紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,消毒时必须使需消毒部位充分暴露于紫外线下[2]。

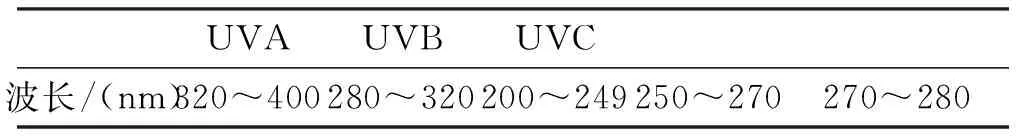

紫外线波长有一定范围,如表2。并非任意紫外线均可用于织物消毒,正确选择合适消毒波段直接关系到消毒效果好坏。消毒常用的紫外线波长为253.7nm。

表2 紫外线波长范围表

影响紫外线消毒效果的因素有很多,温度、湿度、照射时间、辐照强度、照射距离、照射方式、消毒环境及消毒对象等等,合理选择消毒条件是紫外线消毒是否成功的关键。

对紫外线消毒效果影响因素的研究已持续多年,早期有研究[8]采用30 W高强度低臭氧紫外线灯(强度为100 μW.s/cm2)对空气进行消毒,得出的最佳消毒条件为:温度25 ℃、湿度50%、水平照射60 min,并且得出温度对紫外线消毒效果影响最大;相同条件紫外线杀灭白色葡萄球菌效果最好,大肠杆菌次之,枯草杆菌最差的结论。

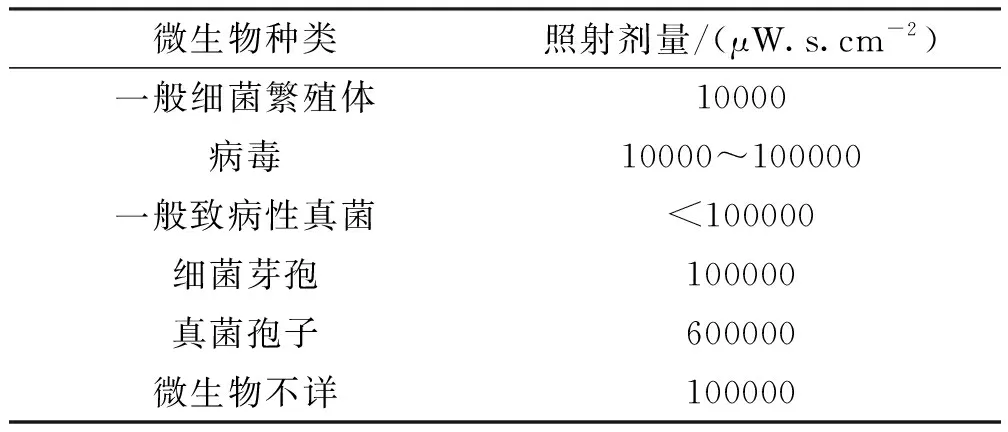

《消毒技术规范》中指出紫外线消毒温度范围是20℃~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。因此,通常室温下操作即可。消毒时的相对湿度不宜过高,若超过60%,应适当延长照射时间。照射剂量为辐照强度和照射时间的乘积,是影响紫外线消毒效果的一个重要因素。各类微生物需要的照射剂量不尽相同,见表3。

表3 不同种类微生物消毒所需紫外线照射剂量

值得注意的是紫外线灯使用过程中其辐照强度会逐渐降低,应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求强度以下要及时更换。

一些文章中[9-15]还提到了环境因素、有机物等对紫外线消毒效果的影响。若消毒环境湿度大,颗粒物、尘埃等气溶胶多则易阻断紫外线照射路径,影响辐照强度,减弱其穿透力,降低有效杀菌率,故应保持消毒环境及紫外线灯表面干燥、清洁。另外微生物自身特质也会影响消毒质量。由于白天细菌体内“光复合酶”易产生生物效应使其回复生物状态以及人员流动、环境尘埃夜间较白天少,个别特殊场所如医院等卫生部门可选择夜间进行消毒。

目前,有关紫外线消毒的研究主要是针对空气、污水等的消毒处理,但对纺织品消毒具有很大的参考价值。面对纺织品这类具有粗糙表面的消毒对象时,要适当延长照射时间,且织物两面都应受到均匀照射。具体操作时可采用H型低臭氧高强度紫外线灯照射,将织物垂直悬挂于两排数量相同均匀分布的紫外线灯管之间,为保证其受到充分照射,织物应单层悬挂。同时需要考虑的是,经多次测试可知单根紫外线灯管的中部位置辐照强度最大,均匀分布一排灯管的中间区域强度最高,故单件织物可放置于紫外消毒系统中心位置,处于非中心位置的织物要注意适当延长照射时间。

紫外线法消毒纺织品的工艺目前尚不完善,还存在效率、质量、能耗等问题,如何高效利用及是否可实现工业化仍待更深一步摸索探讨。

1.5 臭氧消毒

臭氧(O3)作为广谱杀菌剂,可杀灭各类微生物(细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌肉毒杆菌毒素等)[2]。臭氧去除异味(如霉、腥、臭等)的性能很好,对不能直接洗涤的织物如毛制品的消毒有极大优越性;对长期处理的织物(除印染织物)有明显的增白还原效果;较于某些气体熏蒸和紫外线仅能作用在物体表面的局限性,臭氧穿透力强,消毒彻底,操作简便,安全可靠[16]。难能可贵的是若保证消毒后给予充分的循环时间,臭氧常温常压下可自行分解为氧气,不会造成二次污染,是一种绿色消毒方式。

然而臭氧自身是有毒气体,吸入过量会对人体造成伤害(国家规定大气中允许浓度为0.2mg/m3)。另外臭氧是一种强氧化剂,易降低织物强度等性能,并且会使织物漂白褪色[2]。

考虑到臭氧水消毒的后续处理问题,宜利用臭氧气体对纺织品进行消毒。气体浓度、温度、时间、相对湿度、有机物是影响臭氧气体消毒效果的几个主要因素。

通常情况下要达到满意的物体表面消毒效果,臭氧浓度至少要达到60mg/m3,相对湿度需≥70%,处理时间在60min~120min左右[2]。

也有文献中提出了略为不同的消毒工艺要求:臭氧浓度略低,在10ppm~20ppm(相当于21.4mg/m3~42.8mg/m3)之间,臭氧产量为25mg/h~50mg/h,相对湿度要求较高在90%左右[17],说明湿度的提高可以在一定程度上弥补臭氧浓度的降低。

其他一些研究中[18-20]也提出臭氧浓度、环境温度、消毒时间不变时,适度增大相对湿度可提高消毒质量的观点。例如在臭氧浓度(150mg/m3)、温度(室温25℃)、消毒时间(2h)一定的条件下,将相对湿度从40%提高到70%,臭氧杀菌率从平均89.6%提高到将近100%。其可能的生物原因在于湿度的升高使细胞自身发生生物变化或其在表面聚集水分,从而增强了微生物对臭氧的敏感度。因此,可在处理前向消毒环境中亟待消毒织物上适当撒少量水或在消毒环境内放置加湿器,以适当提高湿度,从而保证消毒效果。

大多数臭氧消毒实验均选择在室温条件下进行,这是因为随温度升高,O3分解速率加快,O3产生量降低,影响消毒效果。另外,若纺织品表面附着有机物,其会消耗部分臭氧,同时形成微生物的“保护伞”,使消毒效果大打折扣。

采用臭氧气体消毒法处理纺织品时,为使织物得到均匀充分的消毒,可将织物垂直悬挂(有晾杆或衣架)或平铺(有透气隔层)在臭氧消毒器中,具体放置形式因消毒器构造而定。同时应注意操作规范,密封使用,做好防护措施且不要在臭氧浓度过量的房间内滞留过久。消毒完成后要等臭氧完全分解(大约30 min)再彻底打开仪器,以免污染环境并对人体造成伤害。另外,目前尚缺乏臭氧消毒法对织物的外观、服用性能等方面影响的研究报告。因此,臭氧气体消毒在纺织品领域的应用潜力还有待进一步研究。

1.6 环氧乙烷气体灭菌

环氧乙烷(EO)气体对微生物的杀灭能力很强,同样可达到灭菌水平,故习惯称其为环氧乙烷气体灭菌。这种方法广谱高效、易扩散、易穿透、杀菌力强、作用温度低、对灭菌对象无腐蚀性、损害小,灭菌效果可靠、有效期长,可用于不耐高温与高湿的纺织品消毒,目前依旧是低温灭菌技术中尤其是针对医院布草应用最广的。

美中不足的是环氧乙烷有一定毒性,易燃、易爆、易残留(灭菌物中残留EO的浓度应<15.2mg/m3;消毒环境中残留EO的浓度应<1.82mg/m3)[2,21]。灭菌前需要抽真空(小中型仪器达53.3 kPa以上)、预湿(相对湿度≥50%、时间≥2 h),但须注意灭菌对象上不可聚集水滴或过于湿润,否则会导致灭菌质量下降,灭菌后还需长时间解析,温度在60℃时,机械通风8 h左右;50℃下,需要12 h;降到38℃时则需延长到32h~36h)[2,22],全套环氧乙烷气体灭菌处理过程耗时极长。有些文章中[4,16]提到将环氧乙烷与CO2混合使用可以降低其危险性。但当压力较低时,混合气体会明显分层,影响灭菌效果。近几年,第三代环氧乙烷低温灭菌器(采用弥散理论和小气量技术设计)的问世,在一定程度上解决了EO气体泄漏及残留难题[23]。

目前环氧乙烷灭菌器主要分为三类:大型、中型和小型,其中小型灭菌器自动化程度较高,被广泛应用在医疗用品消毒中。灭菌工艺条件为:EO气体浓度在800mg/L~1200mg/L,灭菌温度范围为55℃~60℃,相对湿度60%~80%,作用时间6 h左右。

温度、湿度、浓度、灭菌时间、待灭菌物品厚度、附着有机物等均对EO灭菌效果有很大影响。近年来的一些研究表明这几大因素之间互有联系,彼此影响。一方面,在一定的温度和相对湿度条件下,微生物杀灭率随EO浓度的升高而明显增大,灭菌时间也会在EO浓度达到最高点之前随其加大而相应缩短;另一方面,温度升高,灭菌环境内的蒸汽压也会随之增大,从而使EO穿透力加强,提高灭菌效率。但当温度高到足以使EO发挥最大效用时,继续升温,灭菌效用不会增强(例如温度在50℃~57℃,600mg/L、800mg/L、1500mg/L三种浓度的灭菌效果基本一致)[24-30]。

因此,可以灵活调整相关几项影响因素的水平,来达到既适应被灭菌物品的具体情况以及环境要求,又能适当得到满意的灭菌结果。比如可适当延长灭菌时间,提高灭菌温度,来减少EO用量,以节约成本并且降低EO残留率,减少操作的安全隐患;也可以在达到浓度最高点之前,适度加大EO浓度,以缩短灭菌时间并提高灭菌效率。针对不耐热织物,可适当增加EO浓度,延长灭菌时间以弥补降低温度带来的影响等等。而如何准确有效地控制协调各因素使环氧乙烷气体灭菌法能够扬长避短,取得最佳效果,值得深入探讨。

近年来有关环氧乙烷气体灭菌的研究大部分是针对医院等卫生部门的小批次诊疗用品,虽有借鉴意义,但应用到公共纺织品消毒中还需权衡以下几方面的影响:新型灭菌器价格昂贵是否适合投入工业化使用;大批量纺织品同时消毒的安全隐患增大;大规模使用时如何妥善处理废气。

1.7 生物消毒

生物消毒是指用所用的消毒剂由植物提取物(可抗菌植物、中草药等)、微生物(如某些广谱噬菌体、细菌质粒、噬菌蛭弧菌、梭状芽孢菌、类杆菌等等)、微生物代谢产物(多肽、毒素等)以及生物酶(溶葡萄菌酶、细菌胞壁溶解酶、霉菌胞壁溶解酶)等制备。生物消毒剂可自然降解,不会污染环境,属于实际无毒级化合物,是一种绿色环保的消毒方式。

目前相关研究[31-32]主要针对污水、污泥、土壤处理等方面,消毒机理并不明确,并未得到广泛应用。但由于生物消毒法的成本相对低廉、工艺简单、灵活实用,因此有望在纺织品消毒中得到有效地应用。

2 结论

近年来涉及到纺织品消毒的研究主要集中在医院布草、铁路卧具等社会性公共纺织品上,鲜见家用纺织品适用的消毒方法研究。而废旧纺织品的回收利用中可利用价值最高的形式是二手服装[33]。一些发达国家已开放二手服装市场,并且建立了较为完善的回收循环体系[34]。而国内在二手服装市场开放的问题上一直裹步不前,最顾虑的的就是安全卫生隐患[35],所以国内急需明确系统的二手服装消毒规范来降低交易风险,推动行业发展。

“既要金山银山,也要绿水青山;绿水青山就是金山银山”,二手服装循环再利用契合新时代发展主题,对循环、低碳、绿色经济发展有重大意义。如何将公共纺织品消毒方法准确快速地接轨到二手服装消毒领域,如何有针对性的选择适用有效的消毒方法,如何制定规范约束乱象丛生的 “地下”二手服装市场,如何让广大消费者在二手服装交易中无后顾之忧,需要我们投入大量精力去探讨研究。届时有关公共纺织品的消毒研究将具有极大的借鉴参考意义。