雷公山亚高山灌丛常见植物叶片必需大量营养元素化学计量特征

2018-09-11罗绪强张桂玲阮英慧杨鸿雁邓家彬

罗绪强,张桂玲 ,阮英慧,刘 兴,杨鸿雁,邓家彬

(1.贵州师范学院地理与资源科学学院,贵州 贵阳 550018;2.中国科学院普定喀斯特生态系统观测研究站,贵州 普定 562100;3.贵阳学院化学与材料工程学院,贵州 贵阳 550005)

N、S、P、K、Ca、Mg作为植物细胞结构与功能所必需的大量矿质营养元素,在植物体内能量传递以及代谢过程中发挥着十分重要的作用[1-3]。通常,由于地球化学元素背景不同导致不同区域的元素及丰度存在差异,植物及其功能类群在长期演化进程中对环境养分元素的吸收和利用也形成适应机制[4-5]。不同环境条件下,植物通过调节自身各元素的代谢和循环,使其具有不同的养分配置格局,最终表现出相对稳定的生理生态特征和特定的元素化学计量特征[3,6-7]。叶片作为植物进行光合作用和蒸腾作用的主要器官,其性状特征能反映植物对生境的适应与进化[8-10]。植物叶片营养元素的含量特征是植物对环境条件长期适应的结果[11-13],研究植物叶片营养元素生态化学计量特征有助于理解植物通过调节自身营养元素含量而对环境变化所作出的响应,进而揭示植物养分限制状况及其对环境的适应策略[3,14-16]。

生态化学计量学利用生物体内元素含量及耦合关系,能反映元素的生物地球化学循环和生态过程[17-19]。目前,国内外有关生态化学计量的研究已有大量报道,但主要集中在C、N、P格局及其驱动因素等方面[20-21],涉及其他元素的生态化学计量研究鲜有报道。本研究以贵州雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛中的常见植物红果树(Stranvaesia davidianaDcne.)、箭竹(Fargesia spathaceaFranch.)、刺叶冬青(Ilex bioritsensisHayata)、 粗 榧〔Cephalotaxus sinensis(Rehder et E.H.Wilson) H.L.Li〕、鲜黄小檗(Berberis diaphanaMaxin.)、十大功劳〔Mahonia fortunei(Lindl.) Fedde〕和小叶女贞(Ligustrum quihouiCarr.)为研究对象,分别对其叶片必需大量矿质营养N、S、P、K、Ca、Mg含量进行测定分析,并探讨这6种元素间的生态化学计量关系,以期为揭示该自然保护区亚高山灌丛植物的养分利用状况及其环境适应性提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 样品采集

样品采集于植物生长季内。2016年8月中旬,在雷公山国家级自然保护区[22]苗岭主峰雷公山顶部(海拔 2 140~2 178 m)亚高山灌丛中选取频繁出现的红果树、粗榧、鲜黄小檗、箭竹、刺叶冬青、十大功劳和小叶女贞 7 种常见植物为研究对象。每种植物随机选择3株长势基本一致的植株,采集其中上层东、西、南、北4个方位不包括叶柄的成熟叶片装入干净透气信封,带回实验室。

1.2 样品预处理

依次用自来水和去离子水充分冲洗叶片,以去除粘附在表面的污物,尽快用干净纱布擦干,然后将其剪碎,用四分法缩分,立即在90℃鼓风干燥箱中烘30 min杀青,降温至70℃烘干至恒重,样品稍冷后立即用微型植物粉碎机(FZ102,Taisite Instrument,PRC)粉碎,使之全部通过0.149 mm筛,混匀,密封干燥保存,备用。

1.3 样品的消解

称取0.2500 g(精确至0.0001 g)粉碎过0.149 mm筛的植物样品,置于10 mL聚四氟乙烯坩埚底部,加入4 mL硝酸(GR,Aladdin,PRC)和1 mL氢氟酸(GR,Aladdin,PRC),轻轻晃动坩埚,使样品混合均匀,盖上盖子。将坩埚放入不锈钢水热反应釜中,拧紧反应釜盖子,将反应釜在200℃鼓风干燥箱中持续加热8 h,自然冷却至室温后取出坩埚。将坩埚置于220℃电热板上敞开加热至样品呈粘稠状,自然冷却后加入2 mL上述硝酸,再次置于220℃电热板上敞开加热至样品呈粘稠状,如此反复3次,样品被完全消解,氢氟酸被完全除尽,消煮液呈清澈透明状。用去离子水将冷却后的消煮液全部转移到50 mL容量瓶中,定容,摇匀,用于Ca、Mg、K和P含量的测定。同时做试剂空白试验。

1.4 测定方法

Ca、Mg、K含量用电感耦合等离子体发射光谱仪(Prodigy7,Leeman Labs,USA)测定,谱线选择分别为317.93、279.08和766.49 nm;P含量用钼锑抗分光光度法(BlueStarA,LabTech,PRC)测定,波长选择700 nm;N、S含量采用锡杯包裹固体待测样品,元素分析仪(Vario EL cube,Elementar,GER)直接测定,标准品为对氨基苯磺酸(GR,Chemservice,USA)。测定时均以植物成分分析标准物质GBW07604(GSV-3)杨树叶作质量控制,标准物质相应元素含量的测定结果均在标准值范围内。Ca、Mg、K、P、N、S各元素的测定值均为干物质元素总量。

1.5 数据处理

植物叶片元素含量均采用质量含量,元素比值均采用质量比。采用Microsoft Excel 2010和IBM SPSS Statistics 19软件对试验数据进行处理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 植物叶片必需大量矿质营养元素含量总体特征

从表1可以看出,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片6种必需大量矿质营养元素中,平均含量在10 mg/g以上的元素有N、K、Ca,含量在5~10 mg/g的元素有S,含量在1~5 mg/g的元素有P和Mg,各元素含量从高到低依次为N>Ca>K>S>Mg>P。从整体上看,非喀斯特地区的贵州雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片中的必需大量矿质营养元素具有Ca>K>Mg型特征,这与贵州喀斯特地区常见植物叶片中的元素含量特征[23-26]一致。

雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素N、S、P、K、Ca、Mg的平均含量均在世界陆生维管植物元素平均含量范围内[27],但除P外均高于已报道的陆生高等植物所需元素的合适组织浓度[28]。其中,S含量是已报道的陆生高等植物所需元素合适组织浓度的7.6倍,Ca、N含量均为2倍左右,而Mg、K含量均与已报道的陆生高等植物所需元素的合适组织浓度相当。与茂兰喀斯特森林国家级自然保护区常见钙生植物叶片元素含量[26]相比,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片中的Ca、Mg含量均不足1/2,而P含量为1.6倍左右,两者N、S、K含量基本相当。植物叶片矿质营养元素含量的这种特征,体现了不同环境条件下植物对养分的利用状况及其对生境的适应与进化策略,这为在不同环境条件下退化植被人工恢复实践中的植物选种育种问题提供了科学参考[25]。

表1 雷公山亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素含量(mg/g,n=7)

2.2 植物叶片必需大量矿质营养元素含量的分布和变异特征

从表2的偏度和峰度值可以看出,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片中的N、S、K含量呈负偏态分布,而P、Ca、Mg含量则呈正偏态分布;从极差和方差可以看出,Ca、N、K含量的离散程度相对较大,而Mg、S、P含量的离散程度则相对较小;从变异系数来看,从大到小依次为Ca>Mg>P>N>K>S,最大变异系数小于50%;从元素含量的最大值与最小值之比来看,从大到小的顺序与变异系数一致,且除Ca外最大值与最小值之比均小于5,Ca含量的最大值与最小值之比也仅5.45。元素含量的最大值与最小值之比和变异系数具有一致的变化特征且在数值上均较小,表明雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片中的各必需大量矿质营养元素含量均较稳定。

表2 雷公山亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素含量变异特征

2.3 不同种植物必需大量矿质营养元素含量分配特征

植物养分含量及在各个器官间的分配既受生境条件的制约,同时也受植物自身生物学特性的影响,是环境和物种系统发育共同作用的结果[5,25,29]。从表3可以看出,在雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛7种常见植物中,刺叶冬青、粗榧、鲜黄小檗和红果树等4种植物叶片必需大量矿质营养元素含量的分配模式一致,均表现为N>Ca>K>S>Mg>P,其余植物分配模式各不相同。其中,刺叶冬青、粗榧、鲜黄小檗、红果树和小叶女贞均属于Ca>K>Mg型,而十大功劳和箭竹则属于K>Ca>Mg型。

表3 雷公山亚高山灌丛7种植物叶片必需大量矿质营养元素含量(mg/g)

2.4 植物必需大量矿质营养元素化学计量比

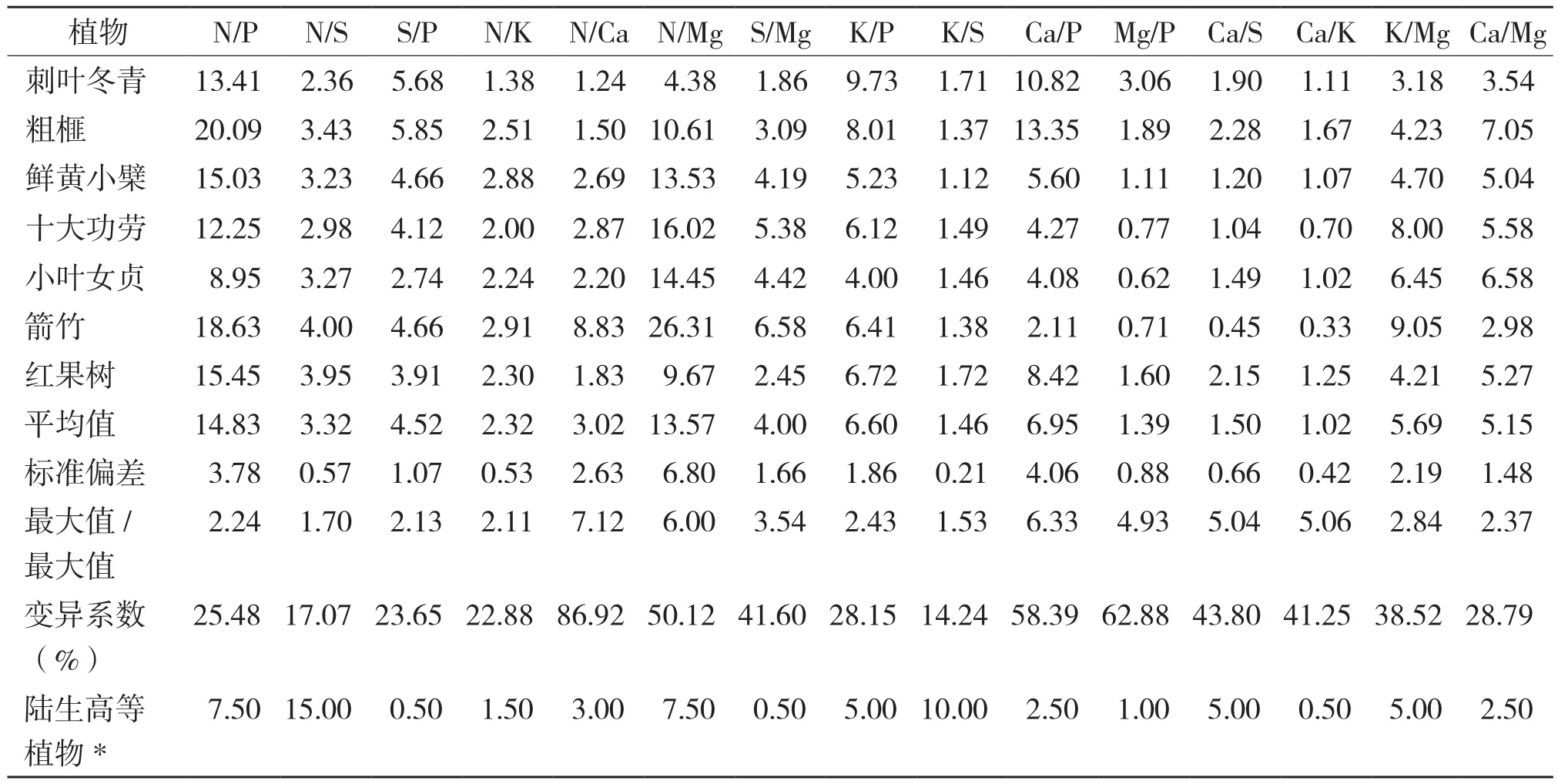

N、P元素作为植物体内最容易发生短缺的必需大量矿质营养元素,是陆地生态系统的重要限制因子[30-32],植物叶片中的N/P可作为判断环境对植物生长养分供应状况的重要指标[33]。植物生长受N和P限制的N/P阈值为14和16,当N/P<14时,表明植物生长主要受N限制;当N/P>16时,表明植物生长主要受P限制;当14<N/P<16时,表明植物生长受N和P的共同限制[17,34-35]。从表4可以看出,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛中的小叶女贞、十大功劳、刺叶冬青的叶片N/P<14,生长主要受N限制,属N制约型植物;粗榧和箭竹叶片的N/P>16,生长主要受P限制,属P制约型植物;而鲜黄小檗和红果树叶片的N/P在14~16之间,其生长受N和P的共同限制。

整体而言,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛植物叶片的N/P、S/P、N/K、N/Ca、N/Mg、S/Mg、K/P、Ca/P、Mg/P、Ca/K、K/Mg、Ca/Mg均高于世界陆生高等植物对应元素含量的比值,而N/S、K/S、Ca/S则均低于世界陆生高等植物对应元素含量的比值(表4),其中S/P和S/Mg达到世界陆生高等植物对应元素含量比值的5倍以上,Ca/P、Ca/Mg和Ca/K达到2倍以上,N/P和N/Mg也接近2倍左右;而N/S、K/S仅为已报道陆生高等植物对应元素含量比值的20%左右。研究区植物叶片营养元素间的这种化学计量关系,体现了P营养供应相对不足而S营养相对过剩的环境特征。此外,从表4还可以看出,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛7种常见植物叶片N/P、S/P、N/K、S/Mg、K/P、K/Mg、Ca/Mg、N/S、K/S的最大值与最小值之比均小于5,最大变异系数均小于50%,最大值与最小值之比和变异系数均较小,体现了它们在植物体内的内稳定性相对较强;而N/Ca、N/Mg、Ca/P、Mg/P、Ca/S、Ca/K的最大值与最小值之比大于5或(和)变异系数大于50%,则说明它们在植物体内的内稳定性相对较弱[16,36]。

表4 雷公山亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素化学计量比(W/W)

2.5 植物必需大量矿质营养元素含量间的相关性分析

植物营养元素化学计量波动的影响不仅来源于化学计量元素本身相对可利用性的变化,也来源于其他营养元素化学计量的变化[26,37-38]。由表5可知,研究区常见植物叶片必需大量矿质营养元素中,N与N/S、P与S/P、K与K/S、Ca与Ca/P、Ca与Ca/S、Ca与Ca/K、Mg与S/Mg、Mg与Mg/P、N/Ca与N/Mg、N/Mg与S/Mg、N/Mg与K/Mg、S/Mg与Ca/S、S/Mg与K/Mg、K/P与Mg/P、Ca/P与Ca/S、Ca/P与Ca/K、Ca/S与Ca/K之间均具有极显著相关关系,其中P与S/P、Mg与S/Mg、S/Mg与Ca/S为负相关,其余均为正相关;Ca与Mg、Ca与N/Ca、Ca与N/Mg、Ca与S/Mg、Ca与K/Mg、Mg与N/Mg、Mg与K/P、Mg与Ca/P、Mg与Ca/S、Mg与K/Mg、N/S与N/K、S/P与K/P、N/K与K/S、N/Ca与S/Mg、N/Ca与Ca/S、N/Ca与Ca/K、N/Ca与K/Mg、N/Mg与Ca/P、N/Mg与Mg/P、N/Mg与Ca/S、N/Mg与Ca/K、S/Mg与Ca/P、S/Mg与Mg/P、S/Mg与Ca/K、Ca/P与Mg/P、Ca/P与K/Mg、Mg/P与K/Mg、Ca/S与K/Mg、Ca/K与K/Mg之间均具有显著相关关系,其中Ca与Mg 、Mg与K/P、Mg与Ca/P、Mg与Ca/S、N/S与N/K、S/P与K/P、N/Ca与S/Mg、N/Ca与K/Mg、Ca/P与Mg/P为正相关,其余均为负相关。该区植物叶片中K/Mg、N/Mg、S/Mg、Ca/K、N/Ca、Ca/S、Ca/P、Mg/P相互影响较大,并对其他元素化学计量有较大影响。从表5还可以看出,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片中的Ca、Mg含量对其他必需大量矿质营养元素含量及其化学计量波动起主导作用,表明Ca、Mg元素是该区植物为适应环境伸缩性地调整体内必需大量矿质营养元素化学计量的关键元素。

3 结语

本研究结果表明,雷公山国家级自然保护区亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素的含量和分配格局均受植物种类的影响,

小叶女贞、十大功劳、刺叶冬青属N制约型植物,粗榧和箭竹属P制约型植物,鲜黄小檗和红果树生长受N和P的共同限制。研究区植物叶片Ca、N、K含量离散程度相对较大,Mg、S、P相对较小,但就整体而言,各必需大量矿质营养元素含量均较稳定,从高到低依次为N>Ca>K>S>Mg>P,属Ca>K>Mg型。

表5 雷公山亚高山灌丛常见植物叶片必需大量矿质营养元素含量间的皮尔逊相关系数

研究区植物具有P营养供应不足而S营养相对过剩的生境特征。叶片K/Mg、N/Mg、S/Mg、Ca/K、N/Ca、Ca/S、Ca/P、Mg/P相互影响较大,并对其他元素化学计量有较大影响;N/P、S/P、N/K、S/Mg、K/P、K/Mg、Ca/Mg、N/S、K/S在植物体内具有相对较强的内稳定性。Ca、Mg含量对其他必需大量矿质营养元素含量及其化学计量波动起主导作用,Ca、Mg元素是该区植物为适应环境伸缩性地调整体内必需大量矿质营养元素化学计量的关键元素。