高职院校人力资源管理专业人才培养模式研究①

2018-09-10王红

摘 要:岗位胜任力在本质上是指高职院校培养的应用型人才与岗位要求之间的匹配度,匹配度的高低是检验高职院校人力资源管理专业培养人才质量的试金石。高职院校人力资源管理專业应从岗位胜任力视角培养学生的基础性职业素质能力、核心 性职业素质能力、发展性职业素质能力和综合性职业素质能力。为了培养学生的上述能力,需要构建以岗位胜任力为目标的课程体系和实践平台,改革学生课程成绩的评价方式。

关键词:岗位胜任力 高职院校 人力资源管理专业

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2018)03(b)-186-03

经济社会发展需要大量高等职业人才,这就要求高等职业教育必须以培养高技能应用型人才为中心。为了培养高技能应用型人才,高等职业院校需要在教学内容、教学过程、教学手段、教学方式上突破普通高等教育的模式,突出实践性。截至目前,有很多著述对高等职业教育实践教学进行了研究,这些研究成果对推动高职院校应用型人才培养起到了很大的推动作用。最近几年,我国高职教育界出现了从岗位胜任力这一视角研究高职教育实践教学的一些论著,但这些论著对如何将“岗位胜任力”具体运用到高职院校人力资源管理专业的实践教学仍缺乏更深入的分析。高等职业教育人力资源管理专业学生的教学以人力资源相关岗位需要、实践操作为目的,使受教育者熟练地掌握人力资源相关岗位所需要的技术技能,具有较强的动手能力,也必须在实践教学方面进行改革,而改革目标则是人力资源管理专业培养的学生必须与以后的就业岗位匹配。所以,从岗位胜任力这一视角研究高职院校人力资源管理专业实践教学具有非常重要的价值。

1 岗位胜任力概念的界定

1973年,美国哈佛大学McClelland教授发表了题为“Testing for competence rather than for intelligence”的文章,首次提出了胜任力(competence),指出胜任力是(人)与工作、工作绩效或生活中其他重要成果直接相似或相联系的知识、技能、能力、特质或动机。对学生的考察,不应该盲目测试其成绩(grades)、学力测验得分(scholastic aptitude scores)或智商(IQ scores),而应该考察学生个人的胜任力。McClelland提除了传统的评价学生阅读、写作和计算能力等方法之外,还可以从人际沟通技能、实践能力、为自己合理设定目标的能力、自我发展能力方面考查学生的胜任力。目前文献采纳较多的是美国心理学家Spencer1993年对胜任力的定义:胜任力是能将某一工作(或组织、文化)中有卓越成就,或者与表现平平者区分开来的、个人的、潜在的深层次力,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能,即任何可以被可靠测量或计数,并且能显著区分优秀与一般绩效的能力[1]。岗位胜任力在本质上是指高职院校培养的应用型人才与岗位要求之间的匹配度。匹配度越高,说明培养质量越高;匹配度越低,说明学生培养质量越低。

2 基于岗位胜任力的高职院校人力资源管理专业学生能力的培养

从岗位胜任力视角看,高职院校人力资源管理专业应该培养学生的基础性职业素质能力、核心性职业素质能力、发展性职业素质能力和综合性职业素质能力。

2.1 人力资源管理专业学生基础性职业素质能力的培养

人力资源管理专业学生基础性职业素质能力主要包括坚韧的毅力、熟练的操作能力、应变能力、团队合作能力、勇于直面责任的能力、逻辑思维和想象能力、学习和创新能力、人际交往和沟通的能力、自我激励和自我约束的能力、调节身心健康和规避危险的能力等。这些能力的培养通过相关课程的实践教学设计实现,例如在心理学的相关课程中,可以设计心理测试项目,通过测试提升学生自我认知的能力,进而可以培养调节身心健康和规避危险的能力等。基础性职业素质能力的亦可以通过人力资源管理专业各类比赛实现,例如职业生涯规划大赛、简历大赛、朗诵比赛、培训师大赛、社会保险知识竞赛等实践教学形式实现。

2.2 人力资源管理专业学生核心性职业素质能力的培养

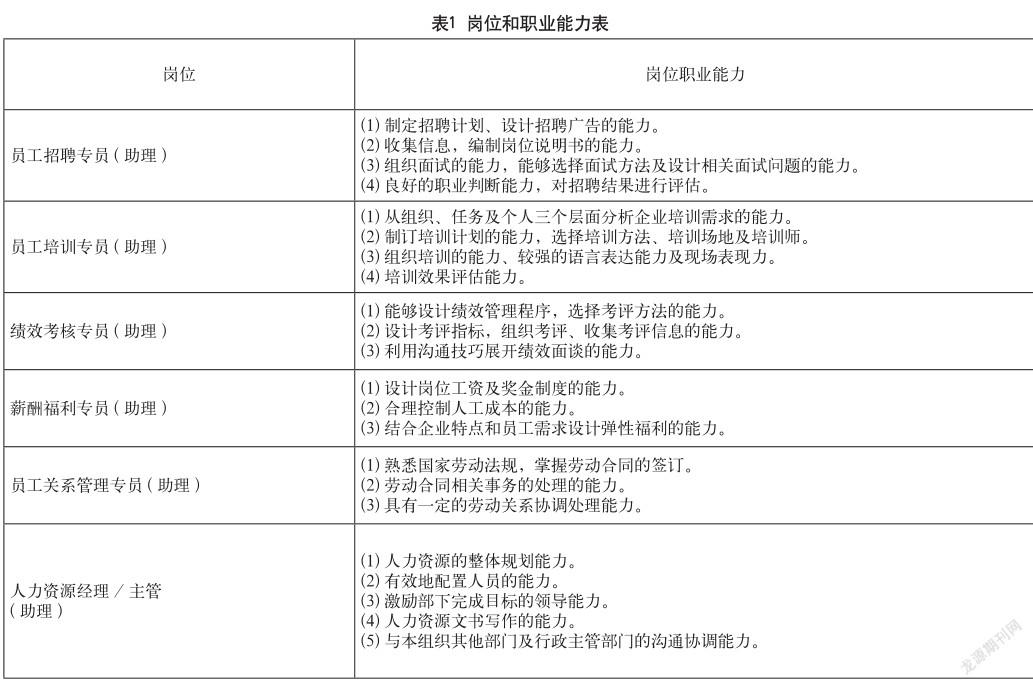

高职院校人力资源管理专业学生主要就业岗位有:员工招聘专员(助理)、员工培训专员(助理)、绩效考核专员(助理)、薪酬福利专员(助理)、员工关系管理专员(助理)、人力资源部经理(主管)助理等。各个岗位和对应的职业能力,如表1所示。

根据表1中人力资源管理专业职业岗位(群)及岗位(群)提炼出的学生核心能力,并结合知识目标、素质目标的要求,开设相应的专业核心课程及核心课程所对应的课程体系。在专业核心课程的授课中,细化实践教学目标,设计实践教学实训项目,并配备相应的实训条件,提升学生核心能力。例如员工招聘专员(助理)职业能力的实现主要通过核心课程《员工招聘》,在该课程的授课过程中,实行项目—任务制教学方法,实践教学目标的要求将整个课程分为九大教学项目模块进行授课,分别为:认识员工招聘工作流程、组建模拟公司、拟定岗位说明书、制定招聘计划、设计招聘广告、设计个人简历、选择招聘渠道、模拟招聘面试、组织背景调查与体检。同时,授课过程中,让学生拍照收集各类招聘海报并能够分析海报优劣;带领学生去各种类型的招聘会现场,观摩、服务。有效地提升了员工招聘专员(助理)岗位职业能力,实现了实践教学的目标。通过专业核心课程实践教学的设计,让学生在校内、校外实践中锻炼了专业技能,进而掌握理论知识,形成了有层次、有步骤的课程实践教学体系。

2.3 人力资源管理专业学生发展性职业素质能力的培养

人力资源管理专业学生发展性职业素质能力主要包括开拓创新能力、自我营销能力、迅速适用环境的能力、化工作压力为动力的能力、勇于承担责任的能力、高效的执行力、超强的学习力、分析和解决问题的能力、关系处理能力等。这些能力的培养主要通过专业发展性职业素质实践教学实现。例如:《演讲与口才》课程实践教学设计中实训项目之一为“我是演说家”,让每一位同学都有机会演讲,提升学生们的表现力、开拓创新能力及抗压能力。《活动策划与组织》课程实践教学设计中要求学生以小组的形式策划、组织一次会议或比赛等实训项目,提升学生执行力及分析与解决问题的能力。人力资源管理专业学生发展性职业素质能力亦可以通过社会实践、专家讲座、企业参访、暑期实习等实践教学形式实现。

2.4 人力资源管理专业学生综合性职业素质能力的培养

在岗位胜任力里,综合性职业素质能力的培养相对较难。这些能力的培養首先通过分别开设在第一、二、三、四学期的专业认知实践、专业基础实践、专业提升实践、专业跟岗实践等实践教学课程实现。其次通过操作人力资源管理中工作分析、员工招聘、员工培训、人事测评等分模块软件及用人之道、人力资源设计与对抗等两个人力资源管理综合性软件培养。最后,综合性职业素质能力的培养通过学生顶岗实习及毕业设计实现,顶岗实习让使学生较好地了解人力资源管理行业的发展及需求状况、深入企事业,熟悉自己将要从事的人力资源管理工作运行情况;针对具体岗位,完成岗位任务,将所学专业知识技能应用于岗位实践,较全面地掌握人力资源管理工作的基本技能;通过实习,培养学生理论联系实际,综合运用所学知识解决实际问题的能力,同时,在毕业设计中,学生将理论与实践有机结合,夯实了专业知识。通过学生顶岗实习及毕业设计,培养学生爱岗敬业、热忱服务,形成较好的职业道德和职业精神,树立良好的职业意识,增强敬业、创业精神,提高学生的职业素质和独立工作能力,为今后就业打下基础。

3 基于岗位胜任力的高职院校人力资源管理专业实践课程体系构建

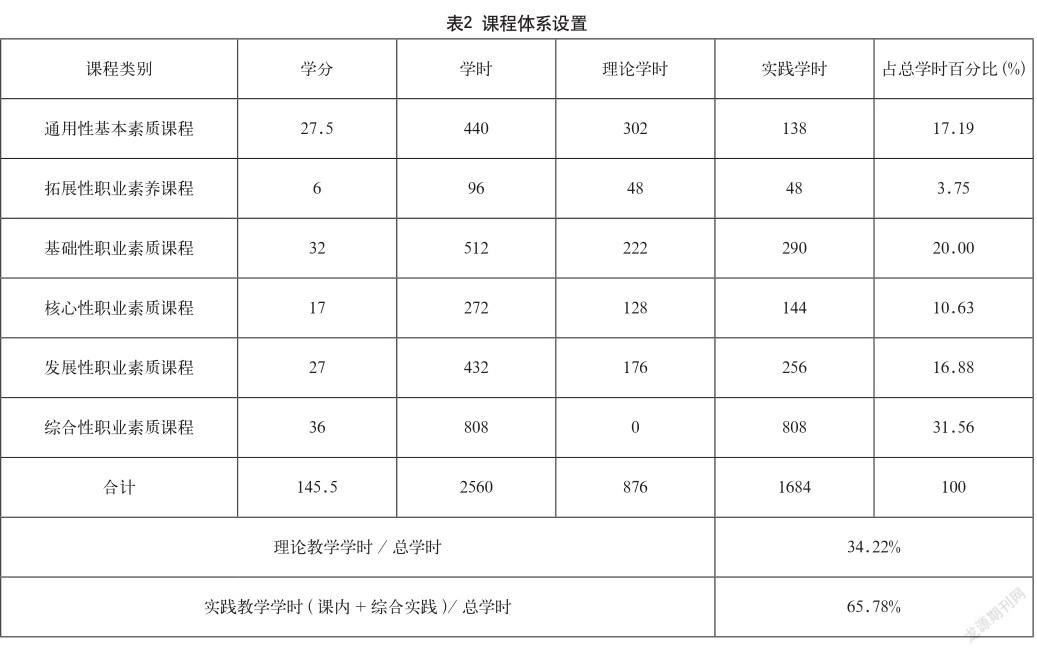

高职院校需要以企业人力资源管理师国家职业标准为基础,参照人力资源管理职业岗位任职要求,体现职业岗位(群)的任职要求。在充分考虑学生基本素质、职业能力培养与可持续发展的基础上,构建高职院校人力资源管理专业实践课程体系。高职院校人力资源管理专业课程体系中五大课程类别,实践教学学时比例均大于50%,总体课程体系中,实践教学学时比例达到了65.78%,凸显了实践教学的重要性。设置基础性职业素质课程、核心性职业素质课程、发展性职业素质课程、综合性职业素质课程四大类专业实践体系时,要对接学生就业岗位群,先分析学生就业岗位群各类岗位应具备的基础性职业素质能力、核心性职业素质能力、发展性职业素质能力及综合性职业素质能力,并根据这些能力设置相关实训课程,从而构建出人力资源管理专业课程实践教学体系,如表2所示。

4 基于岗位胜任力搭建人力资源管理专业实践教学平台

基于岗位胜任力,搭建人力资源管理专业实践教学平台,可以采取逐级递进的方式[2]。首先,搭建校内实践教学平台,通过操作人力资源管理专业软件,能够训练同学们基于案例背景资料和市场的实时动态变化,分析市场及竞争对手情况等能力,同时开展企业管理决策、人力资源规划、工作分析、人员招聘、绩效管理、薪酬管理和培训与开发等方面的管理工作,让学生能够在仿真的环境中,并站在企业中高层管理的角度去考虑组织机构的运营决策问题,锻炼了学生们综合运用人力资源管理理论知识的能力,并提高了学生从事管理岗位工作的能力。其次,搭建校外校企合作平台,扩大学生实践训练的外部资源,促使学生能够更多更充分地走进专业并将专业知识应用于具体实践工作,并尝试探索校企协同培养模式例如订单班模式的培养等深度合作模式。为学生提供更多的参观参访、顶岗实习的机会,为专业认知实践、专业基础实践、专业提升实践、专业跟岗实践等教学的开展提供了便利,而订单班模式是企业与学校共同培养的一种深度合作的模式,以此实现学生与岗位的零距离对接。最后,搭建全国人力资源管理专业实践教学平台,实现全国人力资源实践平台共享。

5 改革学生成绩的评价机制

基于岗位胜任力的实践教学必然要改革学生课程成绩的评价机制。从学校层面,课程实践教学的评价改革主要表现为过程式考核机制。例如课程中实践教学课时比例为50%,那么就设定为期末考试卷面成绩为50%,其他50%为实践教学设计的表现分数。如《演讲与口才》评价机制中,一次出色的演讲的分数就可以设计为占比50%;《职业生涯规划》评价机制中,每个学生对自身经过SOWT等分析后合理的职业生涯规划报告可以设计为占比50%;还有其他课程中,50%实践教学的分数分拆成几个部分,每个部分加起来共占50%,如《员工招聘》课程,学生设计一份招聘海报占比20%等,提升学生实践能力,全面提升学生岗位胜任力。从企业层面,基于岗位胜任力建立学生顶岗实习企业导师对于学生的评价机制,企业导师对于学生的岗位胜任情况最为清楚,更能客观、公正的对学生作出评价,从而获取的第一手企业的意见及建议,提升人才培养的有效性,提高教育教学质量。

参考文献

[1] 郑重,安力彬.胜任力理论在人力资源管理中的应用[J].软科学,2013(7).

[2] 缪春光.基于岗位胜任力的应用型高校人力资源管理专业实践教学研究[J].纳税,2017(32).

①基金项目:本文系“基于岗位胜任力模型的高职院校人力资源管理专业实践教学研究(SGYYB2017-29)”的阶段性研究成果。

作者简介:王红(1977-),女,山东济宁人,北京社会管理职业学院副教授,主要从事人力资源管理方面的研究。