北部湾盆地涠西南凹陷稠油特征及成因机制

2018-09-08杨希冰董贵能陈亚兵

李 才 周 刚 杨希冰 董贵能 陈亚兵

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东 湛江 524057)

0 引言

北部湾盆地涠西南凹陷是南海北部已证实的富生烃凹陷,发现了多个亿吨级油田及一批含油气构造。但在油田的勘探开发过程中发现,部分油田虽然储量规模比较大,但原油储层的渗透性比较差,最主要的原因之一就是原油的品质相对不好,表现为稠油的特征。而此前针对涠西南凹陷稠油的研究非常少[1-9]。因此,系统分析和研究涠西南凹陷已发现稠油油田原油的特征和成因机制,明确其分布范围,对本区油气勘探开发具有重要的意义。笔者在前人研究成果的基础上充分利用相关资料[10],对研究区稠油油田原油的基本特征和成因模式进行了分析,总结了稠油的形成机制,可以为该区的油气勘探开发提供必要的参考依据。

1 区域地质概况

涠西南凹陷位于北部湾盆地北部坳陷带,主要经历了古近纪的张裂和新近纪的裂后热沉降两大阶段,具有明显的“先断后拗”断坳双层结构。古近纪张裂期表现为强拉张背景下所形成的箕状断陷,拉张、走滑、压扭、反转等构造活动多样,断裂发育,且盆地内各次凹相互独立,由不同的控凹断裂所控制。进入新近纪拗陷期,盆地内绝大多数断裂包括控凹断裂均停止活动,盆地内各凹陷相互连通形成一个统一盆地,整体发生热沉降接受沉积。这种“先断后拗”的盆地演化历程决定了古近系内发育复杂多样的圈闭类型,而新近系圈闭相对较为单一,多为披覆背斜构造,并发现了多个大中型油田,其主要产层包括新近系角尾组、下洋组和古近系涠洲组、流沙港组一段、三段等地层。特别是对于角尾组油藏为油水关系简单的底水或边底水油藏,具有统一的油水界面,天然能量充足,但原油品质相对较差,原油密度大,粘度高,为稠油油藏。从分布来看,这类油藏主要呈NE向带状分布在①号断层上升盘及东南斜坡构造带(图1)。

图1 涠西南凹陷新近系稠油油田分布图

2 稠油油田原油特征

2.1 原油物性特征

稠油指在原始油层温度条件下,脱气原油粘度为100~10 000 mPa·s或在15.6℃及1 Pa下密度为0.934~1.00 g/cm3的原油[11]。涠西南凹陷稠油具有明显的“三高一低”的特点(表1),即:原油密度高(0.903 7~0.965 7 g/cm3)、原油粘度高(50℃时运动粘度为41.4~1 701.84 mPa·s,平均值为724.52 mPa·s)、胶质沥青质高(16.5%~27.3%,平均值为22.4%)及低含硫量(0.26%~0.51%,平均值为0.41%)。

表1 涠西南凹陷稠油物性数据表

2.2 地球化学特征

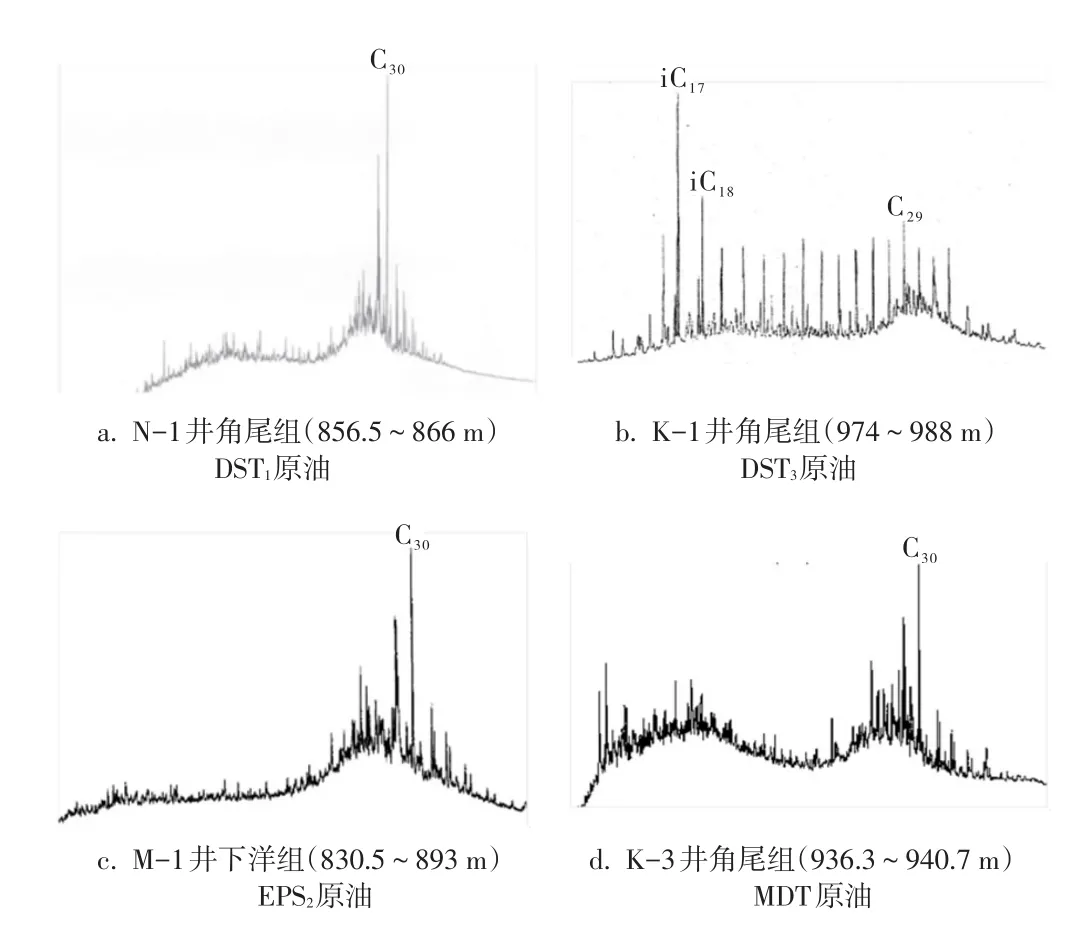

涠西南凹陷高粘度原油主要分布在M油田、N油田及K油田等,层系主要为角尾组和下洋组;原油族组成中饱和烃含量为35.25%~50%,芳烃含量为22%~28.30%,饱/芳比为1.24~2.50,非烃+沥青质含量较高,为17.82%~39.67%。饱和烃含量较低的N-1井、K-3井最低只有29.97%,而且饱和烃气相色谱图中正构烷烃也基本被吞食,个别样品原油饱和烃中低碳数正构烷烃基本被微生物吞食殆尽,以高碳数为主,主峰碳为C29或C30,存在鼓包现象(图2),表明遭受不同程度的生物降解作用等。

图2 涠西南凹陷新近系稠油饱和烃气相色谱图

2.3 稠油分布特征

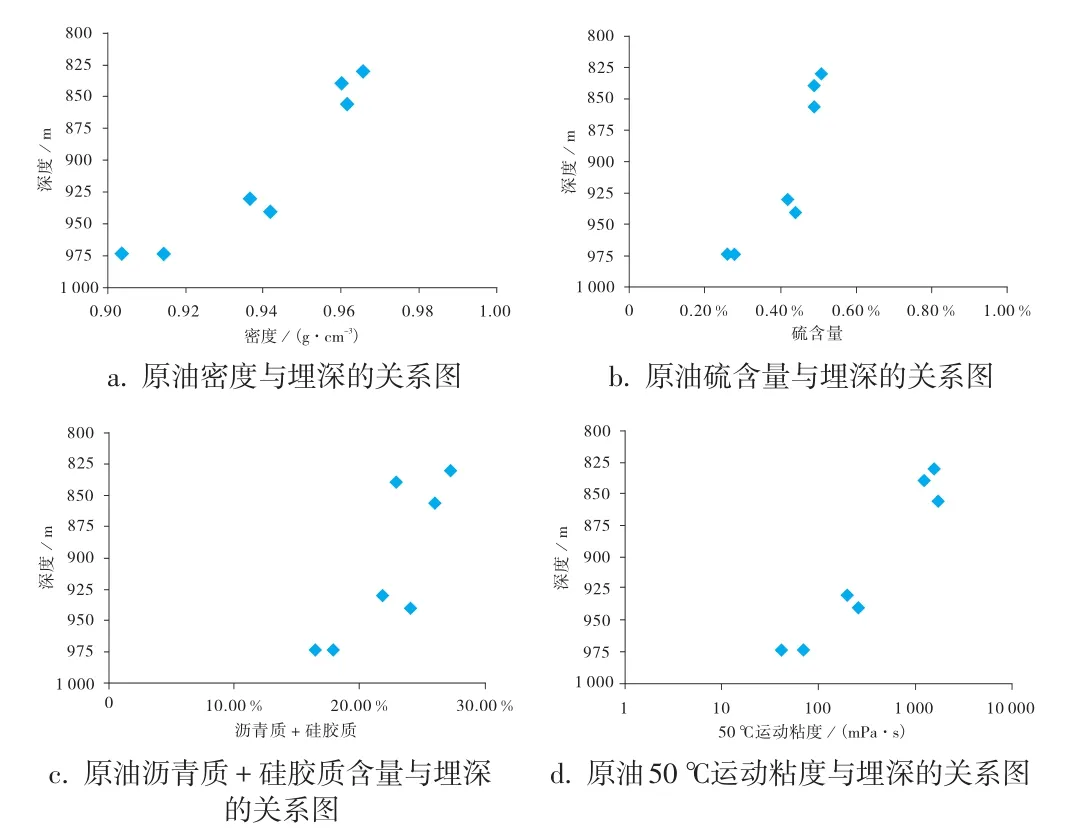

涠西南凹陷稠油油藏具有带状分布、埋藏浅的特点。本区稠油油藏基本表现为(低)凸起背斜型,主要呈NE向带状分布在①号断层上升盘及东南斜坡构造带。通过统计原油样品分析后发现,稠油油藏均为新近系油藏,分布在新近系角尾组和下洋组,埋深比较浅,介于800~1 000 m的范围内,埋深大于1 000 m基本上没有稠油油藏的存在。而且根据相关性分析结果表明,稠油油藏的密度、粘度、硫含量和沥青质+硅胶质与埋深呈负相关性特点,埋深越大,原油的密度、粘度越小,硫含量和沥青胶质含量越低(图3)。

图3 涠西南凹陷新近系稠油原油物性参数随深度变化分析图

3 稠油成因分析

3.1 稠油油源分析

从甾、萜烷特征来看,高粘度原油样品中重排甾烷含量均较高;C27、C28、C29规则甾烷中C29规则甾烷大于C27规则甾烷;且C30-4甲基甾烷含量丰富,几乎不含奥利烷和树脂化合物“W、T”;与涠西南凹陷流沙港组二段下源岩的甾、萜烷分布特征较为一致(图4),表明生烃母质主要来源于低等水生生物、藻类,认为与构造底部及邻区的流沙港组二段下源岩具有良好的亲缘关系,为正常成熟型原油经输导断裂垂向远距离运移成藏。

图4 涠西南凹陷新近系稠油原油与流沙港组二段下源岩色谱质谱特征对比图

3.2 涠西南凹陷稠油形成机理

一般稠油的形成主要包括原生稠油和次生稠油。对于原生稠油,由于稠油的粘度比较大,原油在运移、聚集、成藏的过程中相对轻质油显得非常困难,所以远离主力烃源岩聚集形成的稠油油藏大部分还是以次生稠油为主。本区富集的稠油油源主要为洼中古近系流沙港组泥岩或油页岩,正常成熟生成的原油经输导断层垂向运移至新近系成藏。综合分析本区稠油基本为次生稠油,生物降解作用、水洗作用、氧化作用等次生作用是原油发生稠化的重要因素。

1)地温场的分布埋深范围限制了原油生物降解纵向稠油的分布

微生物对原油的改造作用受限于一定环境因素的控制。由于分解原油的细菌生存所需的温度基本在100℃以下,所以对于生物降解作用,一般只发生在相应的埋深范围内。目前世界各地不同降解程度的原油受温度控制,20~60℃范围内地层埋深的原油表现为强烈降解带,60~88℃范围内地层埋深的原油降解作用相对减弱,88℃以上细菌作用基本为微弱。①号断裂带上升盘M-1井地温梯度为3.69℃/100 m,稠油油层埋深范围基本在750~900 m,换算地层温度介于50.7~56.3℃,正好处于微生物发育的强烈降解带。东南斜坡构造带稠油主要分布在K、N油田或含油构造,K油田角尾组二段油层地温梯度为3.9℃/100 m,稠油油层分布在890~960 m,换算油藏温度为57.71~60.44℃;N油田角尾组油层测试数据计算地温梯度为3.94℃/100 m,稠油油层分布在720~865 m,换算油藏温度为54.57~61.40℃。这表明,东南斜坡构造带稠油同样处于微生物发育的强烈降解带内。同时结合地球化学分析结果表明,该区原油族组成表现为低饱和烃、高芳烃和沥青质等非烃含量高的特点,正构烷烃已全部消失。因此,综合分析判断涠西南凹陷新近系稠油主要为生物降解作用形成。

2)底水型油藏地层水洗加剧了原油的稠化作用

水洗作用主要是指原油中的一些可溶性烃类成分被未饱和的地层水选择性溶解或萃取的一个过程。通常与大气连通的地表水携带氧气沿断裂下渗,或油藏底水、边水等与油层接触界面附近的地层水对原油性质产生影响有关。北部湾盆地涠西南凹陷构造演化表明,新近系以来盆地基本进入拗陷阶段,主要以区域沉降为主,断裂基本不发育。因此,与大气连通的地表水也就无法通过断裂下渗到下部地层,通过含烃不饱和的淡水对原油性质产生影响有限,这样也就无法通过携氧地表水对原油产生氧化作用。但是笔者发现,M、K等稠油油藏基本都是底水油藏,滨海相砂岩地层储层厚度超过75 m,而油层基本位于背斜的高点,基本为一种低幅的油藏,油柱高度仅为20多米。这种底水型油藏的油层底界与地层水大面积接触,在地下水流动过程中必然会选择性地吸收并带走可溶性烃类物质,使原油被水洗而发生稠化作用,导致密度变大,粘度增强。其实这种水洗作用一般只能将原油中部分易溶于水的轻质组分带走,从而使原油轻度变稠,对原油成分的影响并不是很大,只是加剧了原油的稠化。

4 结论

1)涠西南凹陷稠油油藏具有带状分布、埋藏浅的特点。原油的密度、粘度、硫含量和沥青质+硅胶质与埋深呈负相关性,埋深越大,原油的密度越小、粘度越小,硫含量和沥青胶质含量越低。

2)涠西南凹陷新近系稠油正好处于微生物发育的强烈降解带,主要受生物降解作用影响。纵向地温场的分布范围限制了生物降解稠油的分布。

3)背斜底水型油藏的油层底界与地层水大面积接触,在地下水流动过程中发生的水洗作用进一步加剧了本区原油的稠化。