砂姜黑土农田年内轮耕对夏玉米氮素和干物质积累、转运的影响

2018-09-08仝星星李松坚张洪生刘树堂

仝星星,孙 武,李松坚,张洪生,刘树堂,姜 雯

(1.青岛农业大学 农学院,山东省旱作农业技术重点实验室,山东 青岛 266109;2.青岛市农技推广站,山东 青岛 266109)

砂姜黑土是我国粮食主产区黄淮平原的主要耕作土壤之一,是我国目前面积最大的中低产土壤之一,主要分布在安徽、河南、山东、江苏等地,其中,山东省约有53.66万hm2,占土地总面积的4.4%[1]。自20世纪90年代以来,由于主要采用小麦季旋耕玉米季免耕秸秆不还田机械耕作方式,致使砂姜黑土耕层变浅,犁底层变硬,土壤肥力降低,保肥蓄水能力降低,加剧了作物需水肥与供水肥间的矛盾。耕作方式是砂姜黑土障碍因子消减的重要途径之一,合理的耕作措施有利于协调土壤水热关系,改善土壤微环境,为作物创造适宜的生长发育环境[2-5],前人研究表明,深耕和深松可以打破犁底层,创造疏松深厚的耕作层,提高土壤蓄水量和改善根系生长[6-8];也能提高玉米氮素利用效率,提高作物干物质积累量,增产显著[9-10]。付国占等[11]研究表明,与小麦收获后不覆盖免耕相比,残茬覆盖结合深松耕作能显著增加夏玉米叶片光合速率。李霞等[12]研究发现,与冬小麦旋耕夏玉米免耕相比,冬小麦翻耕夏玉米免耕和冬小麦翻耕夏玉米旋耕均提高了夏玉米花后干物质积累及其向籽粒分配的比例,进而提高穗粒数与粒重;近年来对在小麦-夏玉米2季播前适宜的年内轮耕措施探索研究仍然较少,相关研究大多集中在夏玉米或冬小麦单季耕作基础上。

本研究在定位耕作试验条件下,研究分析砂姜黑土农田小麦玉米2季年内不同耕作措施组合对夏玉米干物质、氮素积累转运的影响,旨在为探索该地区夏玉米稳产高效耕作方式提供一定的理论依据。

1 材料和方法

1.1 耕作定位试验地概况

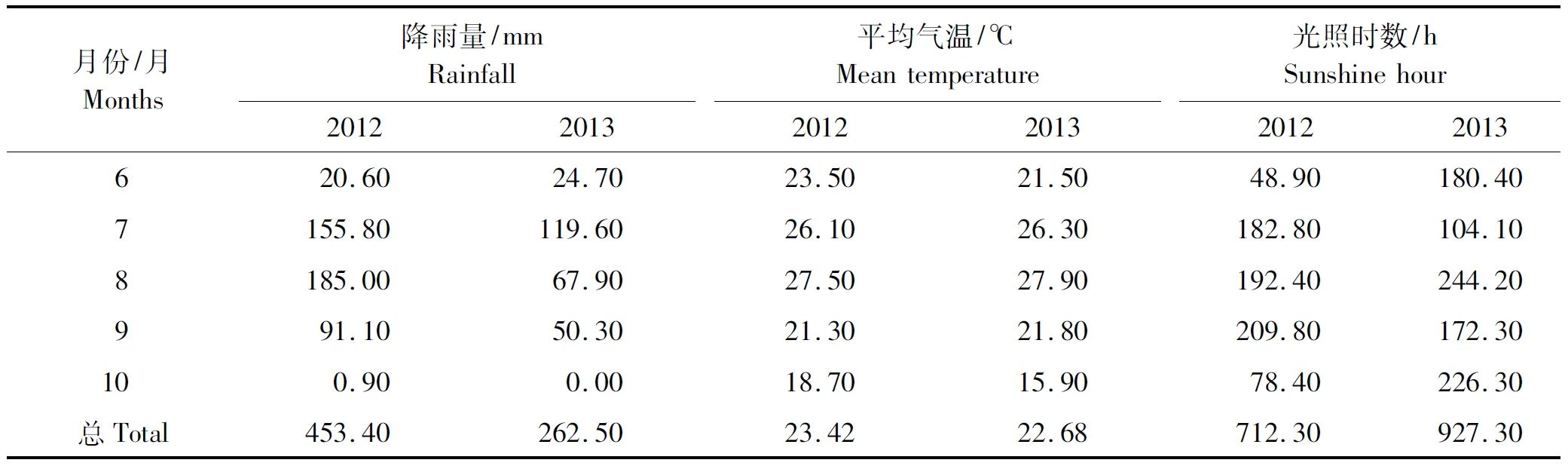

试验在青岛农业大学胶州试验站(35.53°N,119.58°E)进行。试验站位于山东省青岛市胶州市胶莱镇,胶州市地处北温带季风区域,属暖温带半湿润季风区大陆性气候。雨热同季,四季分明,无霜期较长,适宜农作物生长。年平均气温14 ℃,降水量686.5 mm,无霜期205.5 d,日照时数2 411.6 h。试验地为砂姜黑土,耕层较浅,2010年播种前试验地0~20 cm土层有机质含量13.8 g/kg,速效钾含量135 mg/kg,速效磷含量25.6 mg/kg,碱解氮含量104.7 mg/kg。2012,2013年夏玉米生育期间有效降雨量和光照时数见表1。

表1 夏玉米生长季有效降雨量、温度和光照时数(2012,2013年)Tab.1 The rainfall,temperature and sunshine hours during maiz growing season in 2012 an 2013

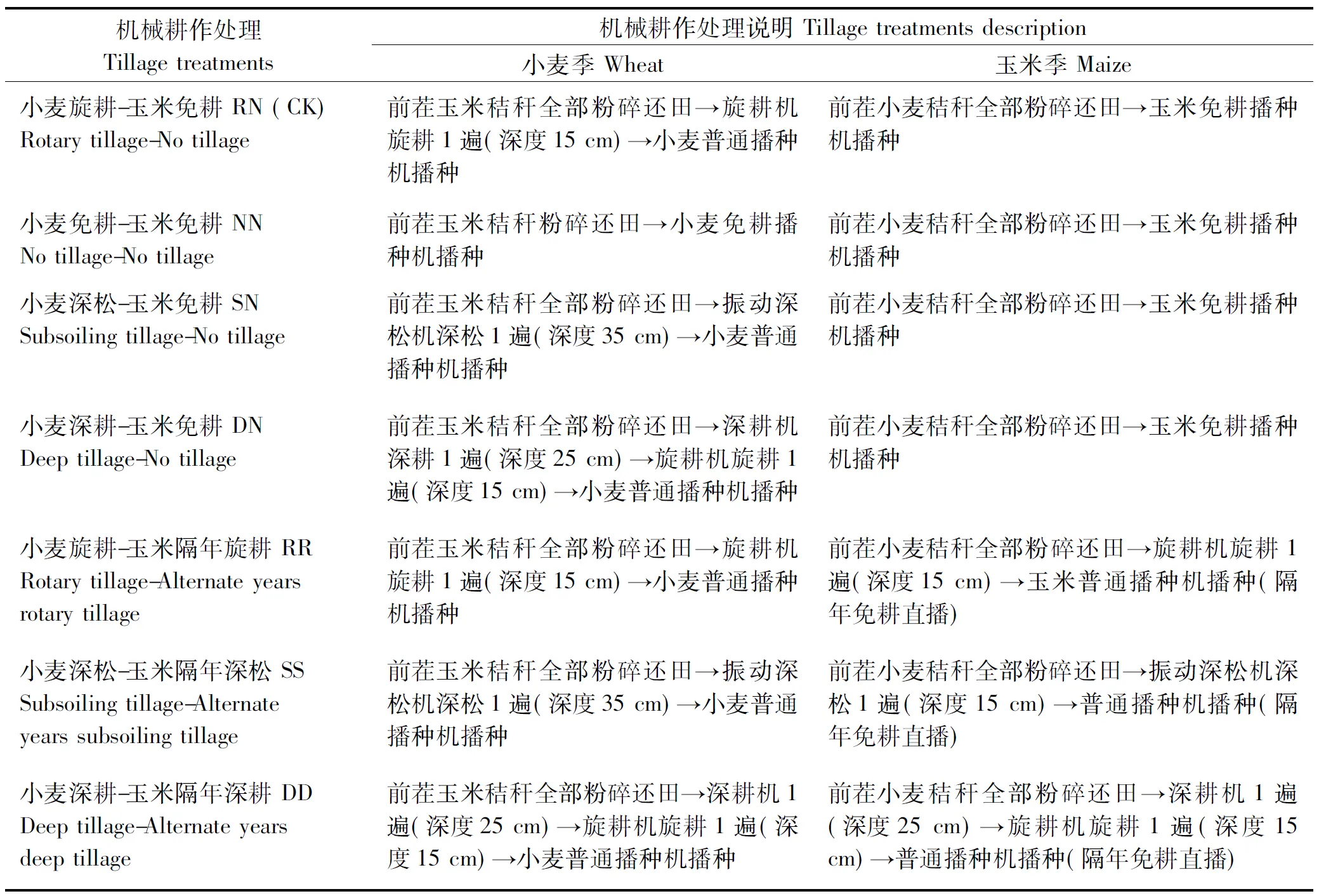

1.2 试验设计

本试验为定位机械耕作试验,2010年小麦季为试验第一年,分别于2012,2013年夏玉米季取植株样进行测定。试验共设7个处理(表2),采用完全随机设计,3次重复,每试验小区面积约330 m2。供试材料为当地主栽夏玉米品种郑单958,玉米播种密度为7.5万株/hm2,行距60 cm。2012年夏玉米于6月26日播种,10月9日收获,玉米全生育期为105 d,2013年于6月25日播种,10月9日收获,玉米全生育期为106 d。玉米季基施沃夫特复合控释肥(600 kg/hm2,N∶P2O5∶K2O5=22 ∶8∶12),玉米生长期间不追肥,整个生育期内进行常规管理。

表2 不同机械耕作处理情况Tab.2 Illustrations of all tillage treatments

1.3 测定项目及方法

于2012,2013年吐丝期、成熟期,各小区收取连续3株玉米植株地上部样品,按不同器官(茎鞘、叶片、苞叶、穗轴和籽粒)分开,烘干、称重、粉碎,用于分析植株不同器官干物质积累量、氮素含量。植株各部分器官全氮含量采用 FOSS Kjeltec-2300型号全自动凯氏定氮仪及半微量法测定。玉米收获期,每个小区取长8 m,宽2 m,称总穗鲜质量,并随机取20穗带回,风干后考种,采用GAC2100谷物水分速测仪测定籽粒含水量,计算实际产量(按14%籽粒含水量折算)。

1.4 数据分析

氮素收获指数=籽粒氮积累总量×100/植株地上部氮素积累总量;各器官氮素积累量(kg/hm2)=各器官氮素含量×各器官干物质积累量;各营养器官氮素转运率=(吐丝期各营养器官氮素积累量-成熟期各营养器官氮素积累量)/吐丝期各营养器官氮素积累量×100%;各营养器官氮素对籽粒氮素积累贡献率=(吐丝期各营养器官氮素积累量-成熟期各营养器官氮素积累量)/籽粒氮素积累量×100%;各器官干物质转运率=(吐丝期各器官干物质积累量-成熟期各器官干物质积累量)/吐丝期各器官干物质积累量×100%;各器官干物质对籽粒干物质积累贡献率=(吐丝期各器官干物质积累量-成熟期各器官干物质积累量)/籽粒产量×100%。

2 结果与分析

2.1 不同机械耕作处理对夏玉米氮素积累的影响

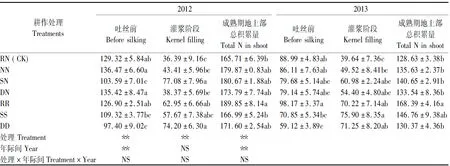

吐丝前玉米地上部氮素积累量2012,2013年均为深耕-隔年深耕(DD)处理最低,与对照差异显著,分别比对照CK减少24.7%,33.6%,深松-免耕(SN)处理2012年氮素积累量也显著低于对照(-19.9%),2012年和2013年其他处理与对照间差异均不显著(表3);灌浆期间(吐丝-成熟)地上部氮素积累量2年均为对照(小麦旋耕、玉米免耕)最低,免耕-免耕(NN)和深耕-免耕处理(DN)积累量也较低。成熟期玉米地上部氮素总积累量2012,2013年均为RR(旋耕-隔年旋耕)耕作处理最高,分别比对照高14.57%(2012年),30.95%(2013年),与对照差异显著,其他处理与对照间差异均不显著(2012年和2013年)。年际间吐丝期前和整个生育期氮素积累量均差异显著,主要与2013年生育前期天气干旱有关(表1)。

表3 不同机械耕作处理对夏玉米吐丝期和成熟期氮素积累的影响Tab.3 Effects of different tillage treatments on N accumulation of silking and maturity in summer maize kg/hm2

注:表中同列不同小写字母分别表示同列处理间差异显著(P <0. 05);*、**.差异显著( P<0. 05)、极显著(P<0. 01);NS.差异不显著。

表4-6同。

Note:Different small letters in the same column mean significant difference at 0. 05 levels;*,** and NS indicate the significant difference at 0. 05

levels,0.01 level,and not significant,respectively. The same as Tab.4-6.

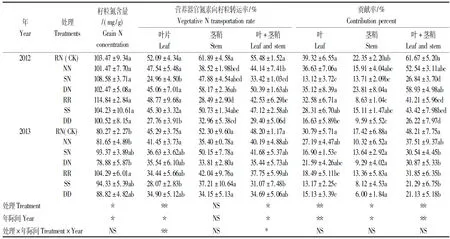

2.2 不同机械耕作处理对夏玉米营养器官氮素向籽粒转运的影响

由表4可知,2013年各耕作处理间成熟期籽粒含氮量差异达到显著水平,其中RR(旋耕-隔年旋耕)籽粒含氮量最高,显著高于对照、NN和DN处理;2012年处理间虽然差异不显著,但RR处理籽粒含氮量仍为最高;年际间成熟期籽粒含氮量差异显著,2012年各处理籽粒含氮量均高于2013年。2012,2013年各耕作方式中均为CK叶片和茎鞘氮素向籽粒转运率最高,营养器官(叶片和茎鞘)氮素总转运率显著高于SN、RR、DD和NN处理(2012年)和SS 处理(2013年);叶和茎鞘氮素对籽粒氮素积累贡献率也为CK值最高,显著高于SN、RR、SS和DD处理(2012年)和除NN外其他处理(2013年)。

表4 不同机械耕作处理对夏玉米营养器官氮素向籽粒的转运的影响Tab.4 Effect of different treatments on the N translocation of vegetative organs to grains in summer maize

2.3 不同机械耕作处理对玉米干物质积累和转运的影响

由表5可知,耕作处理间成熟期植株地上部干物重达显著差异水平,2012,2013年2年均为对照地上干物重最低,SN、RR(2012年)和SS(2013年)耕作处理干物重最高,与对照间差异显著,其他处理间差异不显著。叶片和茎鞘干物质总转运率耕作处理间和年际间均存在显著差异,总体上2012年各处理营养器官干物质转运率高于2013年。各耕作处理间比较,2012年和2013年均为对照耕作模式营养器官干物质转运率最高,显著高于RR和DD处理,分别比RR、DD处理高86.46%,18.26%(2012年)和94.82%,101.44%(2013年),2013年SN和SS也显著低于对照,分别比对照低64.06%,187.44%。与转运率一致,处理间和年际间叶片和茎鞘干物质向籽粒干物质积累的贡献率也均存在显著差异,总体上也是2012年各处理营养器官干物质贡献率高于2013年。各耕作处理间比较,2012,2013年均为对照耕作模式营养器官干物质贡献率最高,显著高于RR、DD处理(2012年)和RR、SN、DN以及SS处理(2013年)。

2.4 不同机械耕作处理对夏玉米籽粒产量的影响

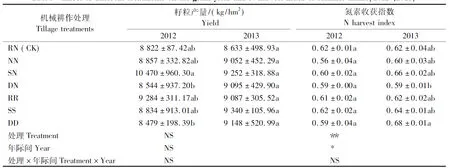

由表6可知,2012年处理间籽粒产量存在显著差异,其中SN(深松-免耕)处理产量最高,显著高于DN和DD处理,但各处理籽粒产量与对照相比差异均不显著;2013年处理间产量差异不显著。2012年,各处理间氮素收获指数差异不显著,而2013年处理间存在显著差异,其中DD处理(深耕-深耕)氮素收获指数显著高于DN处理。

表6 不同耕作方式对夏玉米产量和氮收获指数的影响(2012,2013年)Tab.6 Effect of different treatments on the grain yield and N harvest index of summer maize(2012 ,2013)

3 讨论与结论

碳、氮代谢过程有着密切的关系,二者共同决定了作物的生长和发育过程,在玉米生长过程中,氮素以光合同化物的形式积累,氮素的积累转运与干物质的积累转运密切相关[13-15]。有研究分析表明,夏玉米氮素和干物质的积累,尤其是开花后的吐丝期和成熟期氮素和干物质积累的增加是夏玉米籽粒产量提高的主要原因[16-18]。玉米灌浆期间氮素吸收积累往往受耕作措施影响[19],本研究中,总体上RR(旋耕-隔年旋耕)耕作方式较有利于夏玉米植株体内氮素的积累,成熟期地上部氮素积累量2年均最高,分别比对照 (旋耕-免耕)增加14.57%(2012年)和30.95%(2013年),籽粒含氮量连续2年也均最高。耕作处理间营养器官花后氮素向籽粒转运存在显著差异,连续2年灌浆期间(吐丝-成熟)对照(旋耕-免耕)、NN(免耕-免耕)和DN(深耕-免耕处理)处理氮积累量均较低。年际间灌浆期植株对氮素吸收积累及成熟期籽粒氮含量年际差异均显著,可能是与2013年玉米季8月降雨量少有关,尤其是8月中下旬是夏玉米吐丝期关键时期,降雨减少影响了植株对氮素的吸收积累。

产量形成具体表现为干物质的积累及其在各器官中的分配[20-21],本研究发现,对照和小麦、玉米2季均免耕(NN)处理籽粒干物质积累来自营养器官花前贮藏干物质转运比例较大,可能是因为生育后期玉米植株茎鞘及叶片中的氮素流失过多,导致叶片、茎鞘等营养体早衰及光合能力下降,吐丝后干物质积累较少,促进了花前营养器官干物质向籽粒的转运。但有研究指出,玉米各器官干物质向籽粒中转移的干物质总量应控制在20%以下,过多的输出易造成早衰现象[22-24],本研究中CK茎鞘干物质转运率在2012年和2013年均超过30%, CK、NN在2012年叶片干物质转运率超过40%,大于其他处理,在2013年叶片干物质转运率超过25%,大于其他处理。对照地上部干物重显著低于SN、RR(2012年)和SS(2013年)机械耕作处理。与对照(小麦季旋耕玉米季免耕)相比,各处理籽粒产量差异不显著,而高飞等[25]在黏壤土质地上研究发现,小麦季深耕夏玉米免耕则比对照小麦旋耕玉米免耕产量增加显著,研究结果间的不一致性应该与试验区域土壤质地特性及耕作方式持续年限不同有关。本研究中,2012年SN(深松-免耕)处理产量显著高于深耕DN(小麦季深耕、玉米季免耕)和DD(小麦季深耕、玉米季隔年深耕)处理,说明小麦季深松后效能一定程度上影响到玉米季生长,延缓花后玉米叶片的衰老,延长花后功能期,促进籽粒灌浆,提高玉米的产量[26-29]。

与传统旋耕-免耕方式相比,本试验条件下,小麦玉米2季均旋耕(旋耕-隔年旋耕)有利于植株氮素吸收积累尤其是灌浆期间,提高籽粒氮素含量,小麦单季深松、玉米免耕(深松-免耕)与小麦玉米2季均深松(深松-隔年深松)次之,促进光合产物的形成积累,因此,建议传统的小麦季旋耕玉米季免耕模式应与小麦玉米2季均旋耕、小麦单季深松或小麦玉米双季深松(玉米隔年深松)模式进行结合,促进玉米吐丝后对氮吸收和干物质形成,实现玉米可持续丰产。