不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦干物质积累及产量构成的影响

2018-09-08孟维伟南镇武刘灵艳高华鑫万书波

孟维伟,张 正,徐 杰,南镇武,刘灵艳,高华鑫,郭 峰,万书波

(1.山东省农业科学院 作物研究所,山东省作物遗传改良与生态生理重点实验室,小麦玉米国家工程实验室,山东 济南 250100;2.山东省农业科学院,生物技术研究中心,山东省作物遗传改良与生态生理重点实验室,山东 济南 250100)

随着我国粮食需求的增长,越来越多的化学氮肥被施入农田,当前我国化学氮肥年消耗量约占全球的30%[1]。一定范围内,适当增施氮肥可显著提高小麦产量及氮肥利用效率,促进小麦植株对氮素的吸收利用及地上部干物质的积累与转运[2],但郭丽等[3]研究得出,施氮量在120~360 kg/hm2内,氮素利用效率则随着施氮量的增加而显著降低,而且过量氮肥的施入增加了土壤氮素通过氨挥发、淋溶、径流和硝化与反硝化等途径的流失,由此带来的土壤酸化、水体富营养化、大气污染等生态环境问题已引起广泛关注[4-6]。因此,减量施氮、创新高效施氮模式成为应对以上问题的有效途径。

种植豆科植物,利用其与根瘤菌共生固氮,不仅可提供豆科植物本身所需的氮素,还可增强土壤肥力、维持土壤养分平衡、改善土壤生态环境,是一种利于可持续生产的农业生产方式[7]。前人研究表明,豆科植物所固定的氮还可对下茬植物产生有益影响,下茬禾谷类作物积累的氮中,每千克就有280 g是直接从上茬豆科植物所固定的氮中得到的[8]。刘永秀等[9]研究亦表明,豆科作物收获后,土壤有效态氮NO3-的含量一般都能提高30 kg/hm2左右,进而促进下茬作物的生长发育。

玉米花生间作是一种典型禾本科作物与豆科作物的间作模式,前人通过玉米花生混作研究发现,玉米对土壤硝态氮竞争力显著高于花生,从而使花生根际土壤硝态氮含量降低[10],低氮环境可刺激豆科作物异黄酮基因的生物合成,诱导其根瘤菌结瘤基因的转录和表达,从而间接提高花生根瘤固氮能力,增加其生物固氮量,显著改善禾本科和豆科间混作系统的氮素营养[11]。前人对间作作物地下部根系间的氮、铁等养分交流过程及玉米花生的间作优势有了明确认识[12-13],但关于间作下茬作物的氮营养及其产量形成方面的研究较少。

本试验在前茬为玉米花生间作的条件下,以传统施氮量为对照,设计不同增氮、减氮处理,研究间作下茬小麦干物质积累及产量形成对不同氮肥用量的响应,旨在探明不同氮肥用量对玉米花生间作下茬小麦的生长发育及产量形成的影响,从而为明确玉米花生间作茬口小麦高效安全生产提供最适宜的氮肥用量依据。

1 材料和方法

1.1 试验概况

本试验于2014-2015年在山东省德州市临邑县德平镇试验基地进行(37°48′N,116°96′E)。试验前茬为玉米花生间作种植模式,玉米品种为郑单958,花生品种为花育22。小麦播前耕层土壤有机质含量平均为12.75 g/kg,全氮0.568 g/kg,碱解氮 63.6 mg/kg,速效磷 17.0 mg/kg,速效钾 159.2 mg/kg。本试验供试小麦品种为济麦22。

1.2 试验设计

在磷钾肥等量同施条件下,试验共设传统施氮(对照,CK)、增氮10%(N+10)、增氮20%(N+20)、减氮10%(N-10)、减氮20%(N-20)和减氮30%(N-30)共6个处理(表1),随机区组排列,3次重复,18个小区。小区面积216 m2(14.4 m×15.0 m),南北种植。田间管理同其他高产田。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 干物质积累量测定 于小麦越冬前、返青期、拔节期、开花期及成熟期,在每处理每重复小区选择长势一致的植株 5~6株(开花期、成熟期各取20单茎)小麦,剪去根,拔节期为全株烘干,开花和成熟期地上部分为叶片、茎+鞘、颖壳+穗轴、籽粒四部分,分别于烘箱中 105 ℃杀青 30 min,然后70 ℃烘干至恒重后称重,分别计算各部分的干物质重。

kg/hm2

注:每公顷施磷酸二铵261.0 kg,其中含纯N 47.0 kg;尿素用量计算已除去二铵中氮素含量。

Note:261.0 kg/ha diammonium phosphate including nitrogen 47.0 kg;Nitrogen content in diammonium phosphate has been removed by the carbamide.

1.3.2 干物质积累量及其转运量的计算[14]花后干物质积累量=成熟期植株干质量-开花期植株干质量;花后干物质积累对籽粒的贡献率=花后干物质积累量/籽粒干质量×100%;花前干物质转运量=籽粒干质量-花后干物质积累量;花前干物质转运对籽粒的贡献率=花前干物质转运量/成熟期籽粒干质量×100%。

1.3.3 植株氮素含量测定 按照国标GB 2905-82,用浓H2SO4-H2O2消煮,全自动凯氏定氮仪测定含氮量。

1.3.4 产量及构成因素测定 在小麦成熟期,各处理分别取3个具有代表性的样点 7.2 m2(3.6 m×2.0 m),采用小型脱粒机脱粒,晾干后测产并测千粒质量(按照籽粒含水量13%折算)。同时连续调查20~30株穗粒数。

1.3.5 氮肥偏生产力的计算[15]氮肥偏生产力(NPFP,kg/kg)=施氮区籽粒产量/施氮量。

1.4 数据统计分析

试验所有数据采用 Microsoft Excel 2007 和SAS 9.0(SAS Institute,USA)进行统计分析和差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦总干物质积累量的影响

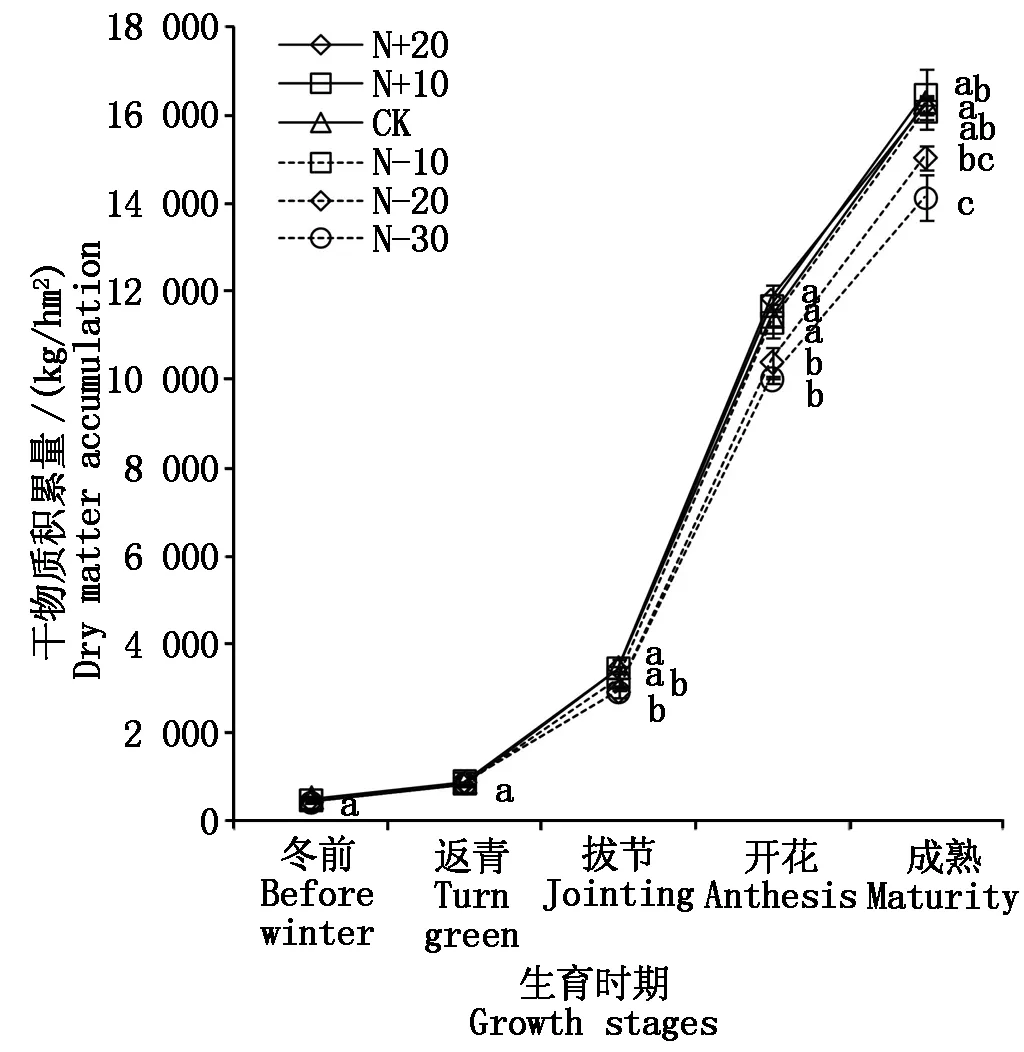

从图1可以看出,小麦地上部总干物质积累量随生育时期的推移呈先缓慢增加,后快速增长的趋势,在成熟期达到最高。图1还显示,拔节前各处理总干物质积累量无显著差异;开花-成熟期各处理干物质积累总量表现为增氮10%、增氮20%及减氮10%处理与对照无显著差异,但减氮20%和减氮30%处理干物质积累总量显著低于传统施氮对照处理。

不同字母表示不同处理间差异达5%显著水平。图2同。Different letters mean significant difference among the nitrogen treatments at 5% levels. The same as Fig.2.

2.2 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦花前干物质的转运和花后干物质积累的影响

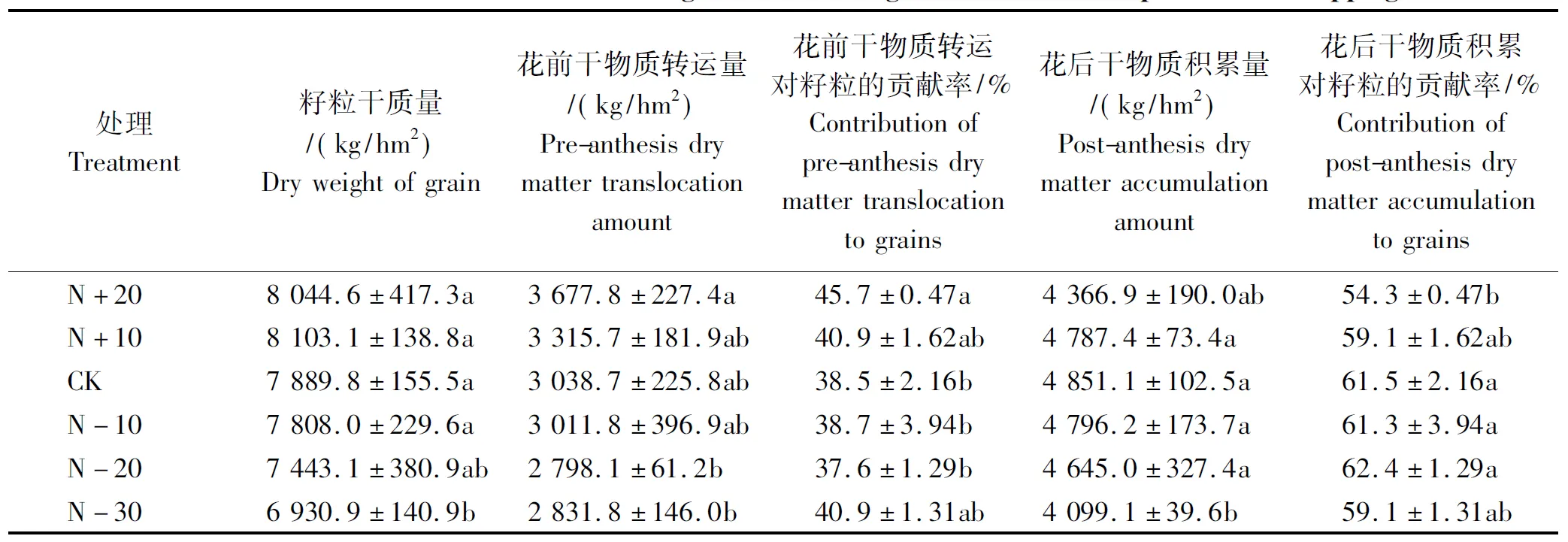

从表2可以看出,与对照处理相比,增氮10%、20%处理提高了小麦籽粒干质量和开花前干物质转运量;减氮10%处理对小麦籽粒干质量和开花前干物质转运量无显著影响,减氮20%、30%处理小麦籽粒干质量和开花前干物质转运量略有降低。增氮20%处理和减氮30%处理花后干物质积累量均较对照有所降低,而增氮10%、减氮10%、减氮20%处理花后干物质积累量与对照差异不显著。本试验条件下,减氮10%、减氮20%处理花后干物质对籽粒的贡献率与对照处理无显著差异,均达到60%以上,减氮30%与增氮20%处理花后干物质对籽粒的贡献率均低于对照,其中增氮20%处理达显著水平,其花前干物质积累量对籽粒的贡献率则显著高于对照。表明适当增减氮对小麦干物质的积累与转运影响较小,过量增氮或减氮均不利于小麦花后干物质积累及向籽粒的转运。

表2 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦干物质积累、转运及其对籽粒的贡献率的影响Tab.2 Effects of different nitrogen fertilizer operations on dry matter accumulation, translocation and its contribution rate to grain of following wheat after maize peanut intercropping

注:同列中不同小写字母表示不同处理间差异达5%显著水平。表3-4同。

Note:Different lowercase letters in the same column show a significant difference among the treatments at 5% levels. The same as Tab.3-4.

2.3 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦氮素积累总量的影响

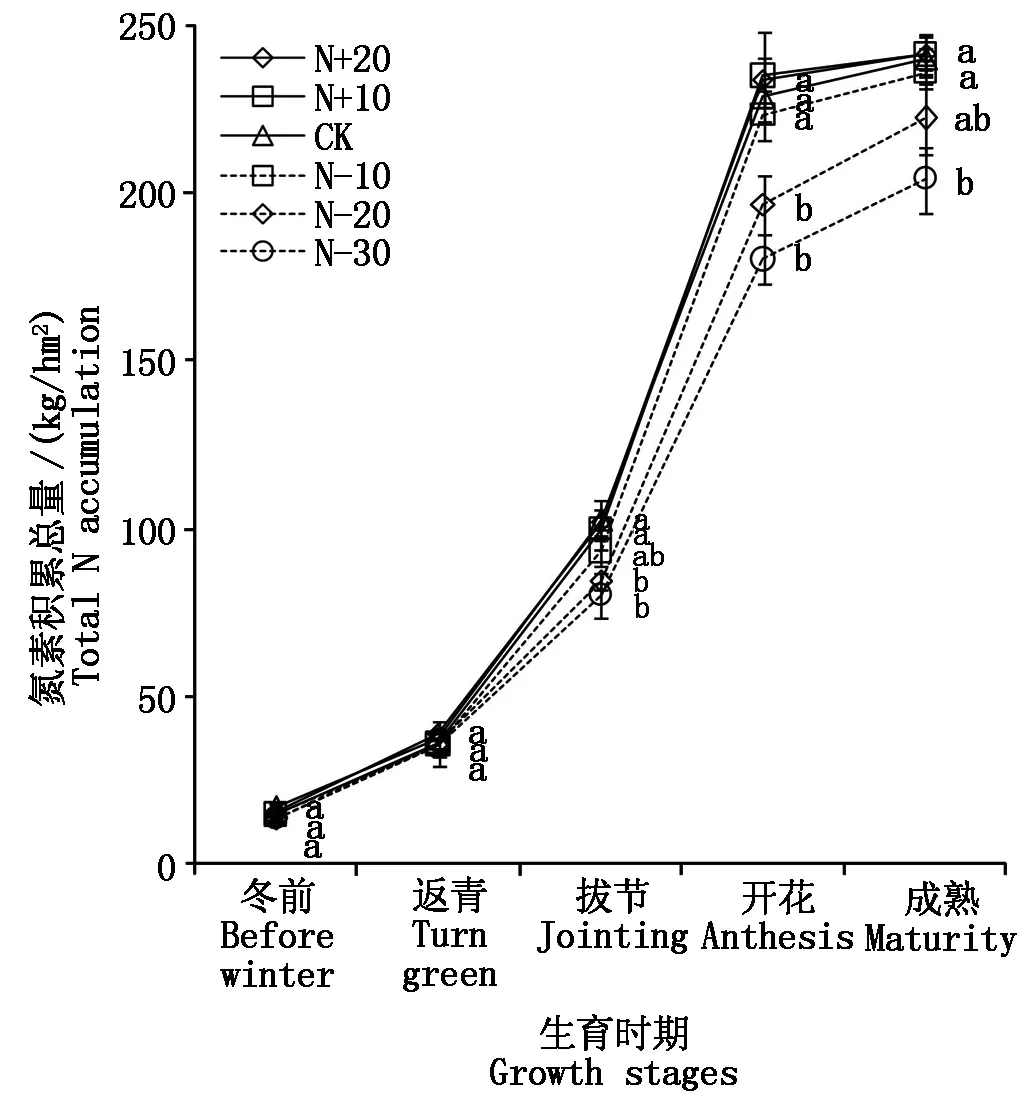

从图2可以看出,小麦氮素积累总量随生育时期的推移呈先缓慢增加,后快速增长,开花后缓慢增长的S型增长曲线,在成熟期达到最高。图2还显示,冬前与返青期各处理氮素积累总量无显著差异;拔节-成熟期各处理氮素积累总量表现为减氮20%和减氮30%处理均低于传统施氮对照,其中减氮30%处理与对照比较差异达显著水平,而增氮10%、增氮20%及减氮10%处理与对照无显著差异。

图2 不同氮肥处理的小麦氮素积累总量Fig.2 Total nitrogen accumulation amount of wheatin different nitrogen fertilizer treatment

2.4 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦产量构成因素的影响

从表 3可以看出,穗粒数和千粒质量随施氮量增加呈先增加后降低的趋势,但各处理之间差异未达显著水平。表明在传统施氮的水平上减氮30%至增氮20%范围内,氮肥用量的变化对其穗粒数和千粒质量的影响较小。各处理公顷穗数随着施氮量的增加呈逐渐增加趋势,减氮10%与对照处理差异不显著,但减氮20%、30%处理公顷穗数显著低于对照处理和减氮10%处理,这可能是过量减氮造成小麦籽粒产量大幅降低的主要原因。适量减氮处理降低了公顷穗数,但穗粒数与千粒质量略有增加,优化了冬小麦籽粒产量因素的构成,有利于小麦的高产稳产。

表3 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦籽粒产量构成因素的影响Tab.3 Effects of nitrogen fertilization on yield components of following wheat after maize peanut intercropping

2.5 不同氮肥用量对玉米花生间作茬口小麦产量和氮肥偏生产力的影响

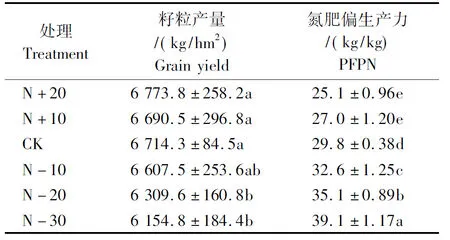

从表4可以看出,增氮处理及减氮10%处理籽粒产量与对照处理无显著差异,但减氮20%、30%处理籽粒产量显著低于对照处理。前人研究认为,随施氮量增加,小麦氮肥利用率递减[16],减量施氮可显著提高作物氮肥利用效率。从表4可以看出,不同处理间的氮肥偏生产力随施氮量的减少而呈逐渐增加趋势,差异达显著水平。以上结果表明,玉米花生间作茬条件下,适量减氮(减氮10%)小麦产量无显著降低,并能显著提高氮肥利用效率。

表4 不同施氮量对玉米花生间作下茬小麦产量和氮肥偏生产力的影响 Tab.4 Effects of nitrogen fertilization on yield and PFPN of following >wheat after maize peanu intercropping

3 结论与讨论

小麦花后光合同化物的积累及花前营养器官贮存的同化产物向籽粒中的转运对小麦籽粒产量的提高起着关键作用[17]。关于氮肥对小麦干物质积累运转和产量的影响有不同的观点和结论。Zhang等[18]研究认为,氮肥亏缺可能会增加营养器官中的光合产物向籽粒中的转移。钱宏兵等[19]研究表明,在一定范围内,适量增施氮肥提高了花后干物质积累量及其向籽粒中的运转率。马冬云等[20]研究则认为,在适量施氮条件下,增加追肥比例促进了花前光合同化物的积累及其向籽粒的转运,但超过一定量后再增施氮肥则显著降低了贮藏物质转运量、转运效率和对籽粒贡献率。本研究表明,在对照施氮量225.0 kg/hm2基础上减少10%的氮肥用量,对开花前干物质转运量和花后干物质积累量及其对籽粒的贡献率均无显著影响;施氮量减少30%则显著降低了花后干物质积累量。在对照基础上增加20%的氮肥增加了花前干物质转运量和对籽粒的贡献率,却降低了其花后干物质积累量和对籽粒的贡献率,表明过量增氮或减氮均不利于小麦花后干物质积累及其向籽粒的转运。

前人研究表明,适量增施氮肥可促进各产量构成要素水平的提高,从而实现产量的提高。过量施氮虽可显著提高穗数和穗粒数,但同时也导致千粒质量的显著下降,造成产量构成因素不协调,进而影响籽粒产量进一步的提高[19]。施用氮肥条件下,如果穗数和粒数的增加幅度大于粒重的降低幅度,籽粒产量则表现为增加;减氮有利于提高粒重,可在一定程度上调控产量的提升[21]。刘欢等[22]在华北地区小麦/玉米轮作体系秸秆还田条件下进行研究,结果表明,小麦季在农户习惯施肥基础上减氮19%,不会对小麦产量产生明显影响。本试验条件下,在对照施氮量225.0 kg/hm2基础上减少10%的氮肥用量对公顷穗数、穗粒数、千粒质量及籽粒产量无显著影响;而减少20%、30%的氮肥用量显著降低了间作茬口冬小麦的公顷穗数和籽粒产量。在对照基础上增加10%、20%的氮肥有利于公顷穗数的增加,但穗粒数和粒重略有降低,公顷穗数的提高幅度与穗粒数和千粒质量的降低幅度持平或略低,从而导致籽粒产量增加未达显著水平。

易媛等[21]研究认为,将氮肥用量从270 kg/hm2减至225 kg/hm2虽影响了植株对氮素的吸收,降低了氮肥表观利用率,但却增强了氮肥偏生产力和氮素生理效率,有利于小麦对植株所吸收氮素的高效利用。本试验结果表明,在对照施氮量225.0 kg/hm2基础上减少氮肥用量显著提高了氮肥偏生产力,增加施氮量则显著降低其氮肥偏生产力。

本试验在前茬为玉米花生间作的条件下,小麦季施氮量较当地农民传统施氮量减少10%处理(从225.0 kg/hm2减至202.5 kg/hm2)对小麦干物质积累、氮素积累总量及籽粒产量无显著影响,且显著提高其氮肥偏生产力,是玉米花生间作茬小麦兼顾高产高效生态的适宜施氮处理。